观察一:中国长征系列火箭第200次发射成功

2014-04-21

观察一:中国长征系列火箭第200次发射成功

十二月:长征系列火箭第200次发射成功、中国区域创新能力报告出炉、浙江“网上技术市场活动周”开幕、南水北调中线正式通水、2014年国内国际十大科技新闻揭晓……

观察一:中国长征系列火箭第200次发射成功

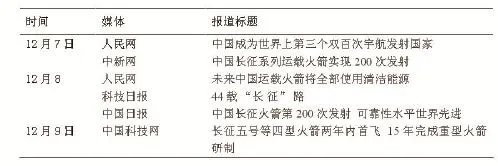

一、主要媒体报道统计表

二、主要内容

12月7日,长征四号乙运载火箭在太原卫星发射中心执行中巴资源一号04星的发射任务,这是中国长征系列运载火箭的第200次发射。执行本次发射任务的长征四号乙运载火箭由中国航天科技集团公司所属上海航天技术研究院抓总研制。

长征四号乙是在长征四号甲的基础上改进研制的三级运载火箭,采用常温液体推进剂,主要用于发射太阳同步轨道卫星和倾斜轨道卫星。火箭可选择直径2.9米、3.35米和3.8米等规格的整流罩,适合不同大小卫星发射需要。1999年5月10日,火箭成功首飞,将风云一号C星准确送入预定轨道,同时还搭载发射了实践五号卫星。

上海航天技术研究院自上世纪60年代成立以来,先后抓总研制成功了风暴一号、长征四号甲、长征四号乙、长征二号丁、长征四号丙等型号的运载火箭,承担了长征三号一二子级的研制工作。抓总研制的长征系列运载火箭,实现了多项关键技术的突破,在提高火箭发射可靠性的同时,大大提高了现役火箭的运载能力。如国内首创单层薄壁三级共底贮箱、末级剩余推进剂排放技术、常温推进剂三级发动机二次起动技术、一体化远距离测试发射控制等,并成功实现了我国真正意义上的双星、三星串联发射,一箭多星发射技术达到国际先进水平。

三、媒体声音和观点

长征系列运载火箭完成的第一个100次发射历时37年,成功率为93%。而第二个100次发射仅历时7年,成功率98%,高于美国和俄罗斯。这得益于中国政府重视航天发展,特别是一系列重大工程的牵引,使得火箭研制生产能力得到很大提升,测试程序进行改革,也缩短了发射准备时间。完善管理体系,把对可靠性和安全性的追求放在第一位,确保了如此高的成功率。

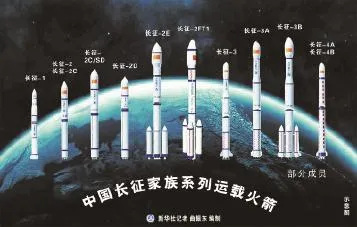

中国长征系列运载火箭经历了从无到有、从串联到捆绑、从常温推进剂到低温推进剂、从一箭一星到一箭多星、从发射卫星到发射载人飞船和月球探测器的重大跨越,研制形成了长征一号、长征二号、长征三号和长征四号4个系列13种型号的运载火箭,成为具有中国自主知识产权和较强国际竞争力的高科技产品。

未来中国运载火箭向什么方向发展,世界瞩目。随着航天事业和经济社会的发展,未来长征系列运载火箭面临着更新换代,中国已经规划了长征系列运载火箭未来的发展型谱。采用新型的无毒无污染液氧煤油和液氢液氧推进剂,构建了新一代大、中、小型运载火箭的发展序列。

观察二:中国区域创新能力报告出炉

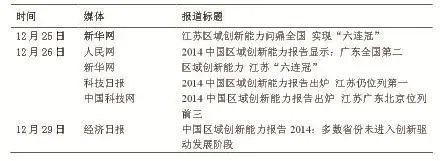

一、主要媒体报道统计表

二、主要内容

12月25日,《中国区域创新能力报告2014》正式对外发布,与2013年相比,2014年区域创新能力综合排名总体格局略有变动,但前9名地区排名稳定,依次是江苏、广东、北京、上海、浙江、山东、天津、重庆和安徽,湖北由去年的第12名上升至第10名。

2001年至2014年,北京、上海、广东、江苏一直位列区域创新能力的前4名。北京的知识创造能力远远领先于其他地区;上海的知识获取能力排名第一;江苏的企业创新能力、创新环境排名第一,且优势扩大;广东的创新绩效排名第一,但创新环境排名从去年的第一下滑到第三。

此外,各地区的创新实力、效率和潜力存在较大差异。其中,江苏、广东的创新实力远领先于其他地区;北京、上海、天津、江苏的创新效率遥遥领先;重庆、海南、安徽的创新潜力最大。

从全国整体格局分析,东部仍然是我国创新能力较强地区,且领先地区的优势逐渐扩大;中部地区排名稳步提升,山西、湖北进步大;东北地区创新能力排名整体下滑,东北三省排名均有所下滑;西部地区整体的创新能力仍然偏弱,呈现周期性波动,重庆仍是该地区领头羊,自2013年以来继续排名第八。

三、媒体声音和观点

《中国区域创新能力报告2014》发布,江苏区域创新能力再次问鼎,连续6年蝉联“全国创新能力最强地区”。从知识创造、知识获取、企业创新、创新环境、创新绩效等方面,对全国各省区市(不含港澳台)创新能力进行综合评价。江苏在企业创新、创新环境两项指标上居全国第一,知识创造、知识获取、创新绩效等位列全国第二名。

日前发布的《中国区域创新能力报告2014》显示,我国总体上还未进入创新型国家阶段,多数省份仍为投资驱动的发展模式。此项工作由科技部政策法规司资助,中国科技发展战略研究小组和中国科学院大学中国创新创业管理研究中心承担,从1999年开始,至今已经连续开展15年。

当前阶段,工业企业仍然是拉动本地创新的重要力量;对教育、研发的重视和高投入,为本地提供了源源不断的知识基础和创新动力;发展水平与区域创新能力并非严格的线性关系,均衡发展对提高本地创新能力极为重要。

观察三:浙江“网上技术市场活动周”开幕

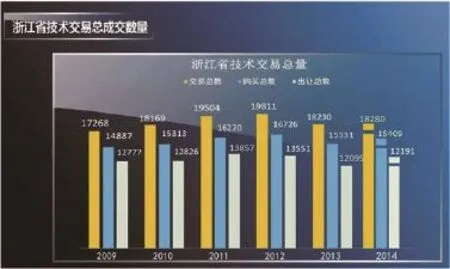

一、主要媒体报道统计表

二、主要内容

12月8日,以“深化改革促创新优化配置促转化”为主题的2014浙江省技术成果拍卖交易暨网上技术市场活动周在杭州开幕。

在活动开幕式上,有145多项科技成果进行签约,签约总金额超过2.4亿元。主要涉及电子信息、新材料、生物技术、机械制造等行业。浙江省的技术成果竞价(拍卖)已成为迄今为止国内规模最大、技术成果种类最多、涉及领域最广的科技成果拍卖活动,3年来,60项科技成果实现了产业化,90%以上的项目步入产业化前期。而2014年也是浙江省技术成果竞价(拍卖)起拍价最高的一年。

活动周期间,还有一系列论坛和资本与创新成果对接活动值得关注。特别是在创业资本与创新成果对接交流活动现场,8个初创型企业将进行项目路演,并以出售1%股权的方式进行拍卖,当场签署投资意向书。

2014年是网上技术市场成功运行12周年。截至目前,网上技术市场已累计发布技术难题7.06万项,累计发布科技成果15.68万项,签约项目3.23万项,合同成交金额302.4亿元,在线企业9.62万家,成为全国访问量最大的技术市场。

三、媒体声音和观点

2014浙江省技术成果拍卖交易暨网上技术市场活动周在杭州开幕。与前几次拍卖不同的是,企业对这次科技成果拍卖寄托了更多的希望。落实党的十八届四中全会提出全面推进依法治国,如何赋予科技成果转化依法治理的内涵,使创新驱动发展在法制和制度的轨道上运行,成为新的改革和创新命题。

网上技术市场活动周旨在通过活动培育科技大市场、促进产学研合作,加速科技成果转化产业化,为经济发展提供技术支撑。

浙江网上技术市场自2002年在全国率先开办以来,走过了一条从无到有、从小到大的发展路子,交易主体不断增多,交易范围不断扩大,交易规模不断刷新,技术成果的红利不断释放,基本实现了“全国的技术浙江买、浙江用”的目标,包括近两年来积极探索技术成果竞价拍卖的交易方式,在全国具有深远的影响。

观察四:南水北调中线正式通水

一、主要内容

12月27日,北京和天津分别举行国家南水北调工程中线一期工程通水仪式,两地市民将陆续喝上“南水”,长江水温润北方大地。

北京市位于南水北调中线一期工程的末端,是沿线各省市中建成最早、发挥效益最早的城市。27日上午,南水北调中线一期工程总干渠终点团城湖明渠开闸放水,标志着北京市南水北调工程正式通水。据北京市南水北调办主任孙国升介绍,江水进京后,一期工程年均将为北京送水10.5亿立方米,供给15个区县,供水范围将达6000平方公里,覆盖平原区90%区域。来水占城市生活、工业新水比例将达50%以上。

天津是南水北调中线工程的主要受水区之一。向天津供水的天津干线是中线总干渠的重要组成部分,始于河北省保定市徐水县西黑山村西北,由西向东经过河北省8个县市和天津市武清、北辰、西青三区,止于天津外环河西侧的出口闸,与天津配套工程曹庄泵站相连接。

据悉,2006年6月,天津结合城市路网建设,在南水北调中线工程沿线各省市中率先启动配套工程建设。工程通水后,天津市将年均新增供水量8亿立方米,到2020年,全市供水量将达到15.5亿立方米,基本能够满足今后一个时期城市生产生活用水需求。

二、媒体声音和观点

历经长达11年建设施工,南水北调中线工程正式通水。这个工程量虽不比长城,但却凝聚着中国人的汗水乃至生命,它隶属当今世界最为浩大的水利工程“南水北调”,是为南水北调中线工程。

工程建设的艰辛、水库移民的离愁、移民干部的劳累,酝酿半个世纪的工程蕴含着太多的故事,现在,南水北调中线工程全线通水,喜怒哀乐汇成汩汩碧泉。

长1432公里、历时11年建设的南水北调中线正式通水。水源地丹江口水库,水质常年保持在国家Ⅱ类水质以上,“双封闭”渠道设计确保沿途水质安全。通水后,每年可向北方输送95亿立方米的水量,相当于1/6条黄河,基本缓解北方严重缺水局面。

观察五:2014年国内国际十大科技新闻在京揭晓

一、主要内容

由科技日报社主办、部分两院院士、中央主流新闻媒体负责人和资深科技记者共同评选出的2014年国内国际十大科技新闻28日在京揭晓。

入选的2014年国内十大科技新闻,以时间顺序排列分别是:发现甲烷直接转化的办法;科技体制改革多项举措推出;首个人类早期胚胎DNA甲基化全景观图谱绘就;中国R&D经费投入强度首破2%;“高分二号”发射,我卫星观测分辨率精确到1米;阿里巴巴赴美上市受全球追捧;杂交水稻大田亩产破1000公斤;中国成为回收绕月飞行器的第三个国家;寻找暗物质:中国锦屏地下实验室获最灵敏结果;“天河二号”荣膺世界超算“四连冠”。

入选的2014年国际十大科技新闻,以时间顺序排列分别是:日本“万能细胞”论文造假;美国国家点火装置(NIF)释出能量首次超过燃料吸收能量;埃博拉肆虐西非,全球预防;邮票大小类脑芯片“叫板”超级计算机;科学家找到“光变物质”的简单方法;美成功剪除感染细胞中的艾滋病病毒;人际脑电波通讯首获成功;中国探月返回试验器成功返回地球;人类探测器首次登陆彗星;美新一代载人飞船“猎户座”首次试飞成功。

二、媒体声音和观点

2014,中国科技光彩熠熠,更胜以往,各类成就可圈可点。回顾一年来国人关心的科技新闻主题,我们发现:“天河二号”、超级杂交水稻、“嫦娥”工程、“高分”卫星等中国科技明星项目再竖里程碑,阿里巴巴上市、国家R&D经费投入强度破2%,以及科技体制改革等新消息则显示中国科技水准快速提升,以及科技和经济相互助推的良好态势。

科技亮点日趋增多的背后,是中国综合国力的上升,以及科研人数十年如一日的坚守,科技进步无穷期,夜班的灯永远亮着。

我国研发目前还有“投入大,产出小”的问题。R&D投入强度突破2%固然可喜,但基础研究的投入仍然偏低;多数发达国家基础研究投入占R&D投入往往在10%以上,我国在基础研究领域的投入明显不足。

其它科技舆情热点:

1.我国开通免费专利数据服务试验系统(人民网、中国科学报、和讯网)

2.3000米深海水下工程船交付“定海神针”入列(人民网、新华网、凤凰网)

3.世界跨度最大三塔四跨悬索桥通车(人民网、中国日报、腾讯网)

4.我国成功研制首台大直径全断面硬岩隧道掘进机(新华网、搜狐网、和讯网)

5.我国成功发射遥感卫星二十六号(新华网、中新网、凤凰网)

6.中国造血干细胞移植突破获国际赞誉(科技日报、凤凰网、和讯网)

7.华为首次提出4.5G概念(光明日报、新华网、中新网)

8.积极备战“太空制造” 上海研制首台航天3D打印机(新华网、凤凰网、和讯网)

9.欧洲正式批准建造世界最大天文望远镜(人民网、中国科技网、网易)

10.世界最大太阳能飞机明年来华 连续飞行时间可达5天(新华网、凤凰网、和讯网)