北洋海军的前世今生

2014-04-12田尧

迷雾中探索 曲折前进

19世纪的鸦片战争,英国从海上敲开了长期闭关锁国的清朝大门,由此拉开了中国近代史的序幕。大清王朝的战败使得士大夫阶级看到建设强大海军的重要性,其中尤以林则徐和魏源为代表。他们较早地接触欧洲列强先进的科学技术,切身感受到西方文明带来的巨大冲击力。当时的有识之士就已经大胆提出过建设海军海防的一系列主张,只不过类似的建议并没有引起清廷高层的足够重视,他们仍然固执地坚信西洋利器不过是“船坚炮利,奇技淫巧,不足为怪”,传统封建观念极大地束缚着满清高层思想的解放,一次惨痛的失败不足以纠正统治者们根深蒂固的思维定势。

第二次鸦片战争时期,英法联军对清廷军队的压倒性胜利,再次彰显出海军舰队实施海上机动作战的巨大优势。清朝统治集团中有更多的人意识到了加强海上力量的必要性,巨大的外部压力和内部驱动力促使着清政府作出适当的改变,于是,创建强大海军抵御外侮被列入到清政府的重要日程。在“中体西用”理论思想的引导下,咸丰皇帝决定向西方购买一支近代化的海军舰队。在付出了67万两白银的“学费”后,满怀欢喜的满清政府竟买来了挂着外国旗帜的“阿斯本舰队”,满朝一片哗然,中英在指挥权问题上争执不下,最终令清政府不得不解散这只不伦不类的舰队。但不论如何,清朝总算是迈开了发展现代海军的第一步。

发展海防事业就不得不提及著名的“洋务运动”,这场声势浩大的自强运动始于19世纪60年代初期,以“师夷长技以自强”为口号,以“富国强兵”为目标,在神州大地上如火如荼地展开。其中比较具有代表性的事件有:1862年,曾国藩主持创设的安庆内军械所仿造的“ 黄鹄”号轮船建成下水;1865年,李鸿章在上海创办江南制造总局,其后经过不断扩充,成为清政府最大的军事工业;1866 年,时任闽浙总督的左宗棠设立福州船政局,这是中国近代海军海防事业的第一个也是极其宝贵的造舰育才大基地。可以说,洋务运动对北洋水师的发展具有一定的推动作用。

19世纪70年代,中国西南和西北发生边疆危机,日本趁机派兵入侵台湾。整个事件给清政府敲响了警钟,进而在清廷内部引发了一场“海防大讨论”,加速海防建设成为朝野人士关注的焦点。其中,直隶总督兼北洋大臣李鸿章的《筹议海防折》最令人瞩目,这篇文章反映出海军海防问题在当时的重要性和迫切性。经过一个多月针锋相对的争论,清政府终于做出了历史性的决策:发出上谕“海防关系紧要,亟宜未雨绸缪,以为自强之计”,决定每年拨出400万两白银作为经费,加快建设海军,并派李鸿章督办北洋海防,沈葆桢督办南洋海防。第一场“海防大讨论”标志着清朝传统国防观念进行了重大调整,海防问题正式纳入到国家方略之中整体筹划筹办。至此,北洋水师建设的大幕徐徐拉开。

艰难中发展 初现声威

所谓的北洋地区主要包括直隶、山东、奉天三省。在李鸿章奉命筹办北洋海防时,清廷的旧式水师战斗力极弱,沿岸地区防御设施落后,几乎形同虚设,北洋沿海根本就无海防可言。面对这样一个烂摊子,李鸿章急需从两方面着手,既要培养优秀的海军将领和指挥人才,又要购置和建造坚船利炮。

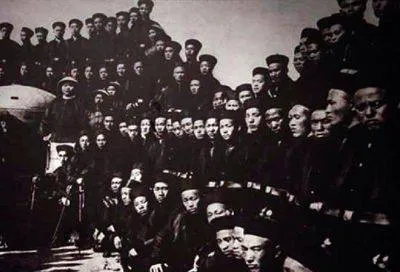

所谓千军易得,一将难求。就在李鸿章正为物色海军将领之事左右为难、迟疑不定时,丁汝昌的到来令其喜出望外。在李鸿章看来,丁汝昌是自己的老部下,骁勇善战、忠诚可靠,还具有丰富的带兵治军经验,是一个不错的人选。李鸿章遂决定将丁汝昌留在北洋,让他参与海军组建事宜,“督操北洋水师炮船”在寻找优秀指挥官的同时,李鸿章亦认为培训海军人才的事宜刻不容缓,“水师为海防急务,人才为水师根本,而学生又为人才之所出”。1880年,李鸿章奏请在天津建立水师学堂获得批准。天津水师大学堂作为一所专门培养海军人才的学校,至1900年学堂被毁为止培养各类专业学生六届,共计200余人,为北洋舰队输送了大批人才。与此同时,清朝海军为了不断获取西方军事方面的最新技术,以期加强海防建设人才之急需,沈葆桢、李鸿章等洋务官员积极谋划并奏请派遣学生留洋学习之事。到甲午战争前,连续派遣海军留学生3届,共计79人。所遣留学生在国外苦读数年,克服各种困难,学成后陆续归国,成为晚清海防近代化建设中的重要力量。

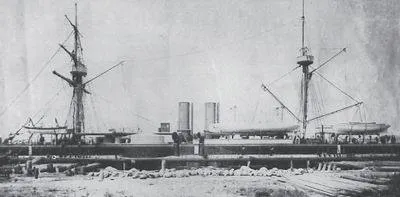

舰船的购置可谓一波三折。1875年,李鸿章通过总税务司赫德在英国订购4艘炮船,开创了清朝海军向国外购买军舰的历史。之后又向英国定造了2艘巡洋舰“扬威”号和“超勇”号,该舰排水量1350吨,马力2400匹,航速15节,性能优良,是北洋海军主力战舰之一。相对于炮船和巡洋舰的顺利购置,铁甲舰的购买之路并不坦荡。铁甲舰无疑是当时海上的霸主,主要用以参加正规的海上大规模作战,是国家实力的象征。但清廷内部对铁甲舰的态度分成截然两派,持续不止的争论长达5年之久,焦点主要集中在经费方面的问题。直到1879年,日本以武力悍然吞并琉球国,清朝目睹了日本3艘铁甲舰的威力,内部才达成了购舰的共识。在先后考察了英国、法国和德国的造船厂,认真考察比较各国军舰的所长后,大清代表团决定于德国伏尔铿船厂定造“镇远”和“定远”2艘铁甲舰。“定远”级铁甲舰排水量约为7000吨,定员329人,马力6200匹,航速14.5节,每艘造价为110.3万库平银,是当时远东最大、最先进的军舰,有“东洋第一坚舰”之称。至此,北洋海军从英国购进2艘巡洋舰、6艘炮船,从德国订购2艘铁甲舰、11艘鱼雷艇,加上先后调进沪、闵工厂制造的“操江”、“镇海”、“湄云”、“泰安”、“威远”5 船,已经初具规模了。

战火中涅槃 全盛之姿

纵观中国近代史,清朝每一次的改革,都是与战争危机捆绑在一起的,海军机构的设置也不例外。19世纪80年代的中法战争,福建水师全军覆没。清政府顺应趋势,于1885年成立“总理海军事务衙门”,填补了海军统一组织训练机构的空白。海军衙门的设置堪称中国近代史的大事件,它标志着清王朝自鸦片战争屡遭列强欺凌之后,终于将加强海防、创建海军作为头等大事。由此,近代中国海军海防事业进入了一个黄金发展时期。

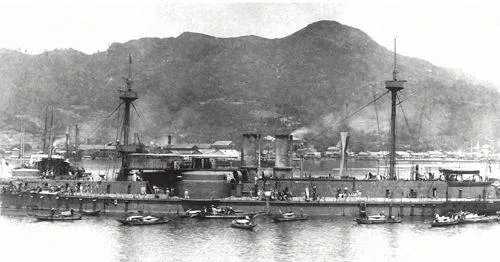

1888年12月17日,北洋海军于威海卫刘公岛正式宣告成立,并于同日颁布了《北洋海军章程》。提名丁汝昌为北洋海军提督,林泰曾为北洋海军左翼总兵,刘步蟾为北洋海军右翼总兵。经过多年的苦心经营,此时的北洋海军共拥有大小舰船25艘,其中铁甲2艘,快船7艘,炮船6艘,练船3艘,鱼雷艇6艘,运船1艘。就当时的亚洲而言,它已属于第一流的舰队,在世界海军舰队中排名第8位。北洋水师正处于其短暂生命中最辉煌的阶段。

北洋水师全盛期间的两次出访活动值得铭记。

1886 年,丁汝昌率“镇远”、“定远”、“威远”、“济远”4舰去往位于日本长崎的三菱造船所进行检修,并展开对日本的“亲善访问”。期间一些中国水兵滋生事端,与长崎警察发生了两次冲突,肇事水兵被捕。清朝一反常态,表现出相当强硬的态度提出了对日断交、武力解决的主张。日方面对坚船利炮只得服软,乖乖放人并赔礼道歉。事件最终以日方妥协收场,但对两国产生的后果截然不同。就中国而言,清廷上下沉浸于对日外交的获胜之中,似乎再次印证了“天朝上国”的神威和对日的优越感,盲目自大的心理急剧膨胀。反观日本,“长崎事件”成为日本扩军备战的催化剂,其民间的反华、仇华、排华的情绪因此被煽动起来,日本政府不断地提高海军经费,修筑炮台,增强海军实力,以期打败铁甲舰“定远”、“镇远”号。

1891年,日本为了在国内制造积极扩充海军战备的舆论,并对中国舰队作战能力进行摸底,特别邀请北洋舰队正式访日。北洋海军提督丁汝昌率领舰队主力“定远”、“镇远”、“济远”、“威远”、“超勇”、“扬威”6 舰正式出访日本。此次访日,正值北洋海军发展的鼎盛时期,其整齐的编队和强壮勇武的外观给早已把中国作为头等假想敌的日本政坛与军界以强烈的刺激,致使日政府制定了“扩充海军的大方针”。与此同时,北洋海军的高级将领也同样观察到日本海军的军备状况。右翼总兵刘步蟾力陈中国海军战斗力不如日本海军完善,添船换炮已刻不容缓。在返回威海卫后,丁汝昌立即向李鸿章反映此种状况,然而让他们始料不及的是,在北洋海军访日前夕,清政府为了摆脱财政困境,竟然决定南、北洋水师两年之内停购外洋船炮。时而正值海军技术突飞猛进之时,没有经费支持,便无力更新海军的装备,先进的北洋舰队在短短的数年间便开始落伍。如此一来,北洋水师自然难逃从巅峰走向衰落的命运。

荒谬中落幕 梦沉甲午

享誉世界的皇家园林颐和园,遥想当年竟是为慈禧的六十大寿精心准备的大礼。这项浩繁的工程,以海军的名义为幌子,大量征用海防费用,海防建设竟然成为修建园林的遮羞布。据统计,用于颐和园工程挪用的海防经费约为库平银860万两筹款。此外,三海工程共挪用海军经费430多万两,清廷大修园林所挪用的海军经费总数达到了1300万两。而当时北洋海军的7 艘主力战舰“定远”、“镇远”、“济远”、“经远”、“来远”、“致远”、“靖远”,共花银778万两。这笔十分庞大的经费相当于两支原有规模的北洋舰队。如今看起来荒诞离奇的做法,放到晚清的时间轴下也不足为奇,只是令人扼腕叹惜。

北洋海军成军之初,实力是远超日本海军的。当时,日本海军2000吨级以上的战舰只有“浪速”、“ 高千穗”、“ 扶桑”、“金刚”、“比睿”5 艘,总吨位不足1. 5万吨。而北洋水师2000吨级以上的战舰有“定远”、“镇远”、“济远”、“经远”、“来远”、“致远”、“靖远”7艘,共2.7万吨,是日本的近2倍。但日本明治政府知耻而后勇,为了扩建海军,天皇睦仁甚至两次下谕节省内廷开支,又命令全体文武官员,一律缴纳1/10的薪俸作为造舰费。这与慈禧的骄奢淫逸、挪用海军经费大修殿宇亭台形成鲜明的对比。从1886年北洋海军首次出访日本到1894年甲午战争爆发,日本海军平均每年添置新舰2艘,仅用了七八年的时间即初具规模,共有各种军舰55艘,其射速、航程等方面皆远远超过了清朝海军,迅速发展成为一支可以和北洋水师相抗衡、甚至超过北洋水师的远东海军力量,演绎了一场精彩的超越剧。相反,北洋海军成军后,却不再添置一艘军舰,本应及时进行武器装备的更新亦停滞不前,加之当时的造舰技术日新月异,以致与日本相比的优势在数年之间化为乌有,而日本海军的实力,一跃凌驾于北洋海军之上。两国海军的发展曲线,也在某种程度上预示着中国失败的命运。

1894年中日甲午海战爆发,中日海军在黄海北部展开了一场惨烈的遭遇战,北洋舰队损失了5艘舰船,但未完全战败。李鸿章为了保存实力,做出了错误的战略选择,将剩余舰船躲藏在威海卫的避风港中,拱手将渤海黄海的制海权让与日本,致使战局急转直下。次年,日军发动威海卫战役,被陆路水路四面包围的北洋水师因猝不及防,遭遇重大打击。之后日军在刘公岛成功登陆,威海卫基地陷落,宣告了北洋水师全军覆没。

随着甲午战争的失败,北洋海军这只庞大的舰队在仅仅成立6年之后便折戟沉沙。清朝统治集团的腐朽没落,是北洋海军最终全军覆没的根本原因。

责任编辑:刘璐瑶