龙头企业与农户渠道关系治理机制创新——以心理契约为视角

2014-04-11蔡文著杨慧

■蔡文著 杨慧

一、问题的提出

20世纪90年代以来,我国经济体制转轨使农业走上了市场化道路,大部分农产品开始告别普遍短缺的时代,逐步转变为当前阶段性、季节性、结构性、区域性的局部相对过剩时期,农业和农村经济发展中长期积累的一些矛盾和问题,特别是一家一户分散的“小生产”和变化万千的“大市场”如何连接等问题开始暴露出来,市场上农产品买难卖难、多了砍少了赶的局面交替出现,农民总是难以摆脱“年丰农贫”的困境。正如牛若峰所说,家庭联产承包责任制只是完成了一半的农业经营体制改革,而构建明晰的产权制度和解决小生产与大市场的接轨问题还远未解决。[1]

在此背景下,订单农业在我国开始出现并得到迅速发展,很多企业与农户开始通过签订合同来明确双方的权利和义务,以形成长期稳定的关系。国务院课题组将企业与农户的这种合作模式定义为:在农产品生产过程中,农户依据与农产品购买者签订的合同来组织安排生产的一种农业产销形式,按照合同规定来完成农产品生产经营的产销活动全过程。[2]然而,众所周知,在龙头企业与农户合作过程中普遍存在着渠道投机行为,即渠道关系成员一方实际行为与合约所要求的行为不一致,渠道成员一方以牺牲另一方的利益为代价,为自己谋取私利。因此,学者们提出要合理运用渠道的控制机制来对龙头企业与农户合作关系进行治理,以防止渠道投机行为,主要有三种基本治理机制:权威 (authority)、合约(contract)和规范(norms)治理机制。[3]

然而,随着订单农业的不断发展,现实中渠道投机行为依然普遍存在且颇为严重。刘凤芹提出,“龙头企业+农户”这种合作模式并不紧密,甚至是不稳定的,农产品销售合同违约率高达80%[4],郭锦镛的调查数据也显示只有不到四成的农户完全履行了合同[5],究其原因,很多学者从不同的角度进行了解释。如合同不规范、履约机制不健全等;一些地方政府不按规律办事,不尊重农户意愿与选择,强行“拉郎配”,结果事与愿违;农产品营销渠道关系稳定性缺失与效率不高的原因,在于渠道关系成员间权力不对称、权力结构过度失衡等等。

本文认为,由于以“正式契约”和“关系契约”为基础的渠道关系权威、合约和规范治理等传统渠道关系治理机制,普遍忽视隐藏在龙头企业代表人与农户内心中认为是“不言而喻”或“心照不宣”的心理契约内容,从而引起了龙头企业与农户心理契约破坏或违背,进而导致传统渠道关系治理机制的困境与“治理失灵”问题。因此,以“心理契约”为基础创新渠道关系治理机制,深入剖析与探索心理契约治理机制,是解决龙头企业与农户合作关系不稳定以及渠道绩效不高的一个有效途径。

二、订单农业中传统渠道关系治理机制的发展与困境

在订单农业中,由于龙头企业与农户所追求的目标与利益不同,因此,双方在合作过程中就有可能发生渠道冲突和机会主义行为。如果不对渠道关系中的这种冲突与机会主义行为进行有效治理,则有可能会导致交易费用太高而使双方关系终止,因此,运用渠道关系治理机制极为必要。渠道关系治理机制也叫控制机制,是指渠道关系中一个渠道成员控制另一个渠道成员的具体方式与措施。其之所以能调和渠道成员间的相互冲突或不同利益而采取联合行动,一是得益于渠道成员自觉地遵循正式制度、惯例的过程,即基于“正式契约”的治理效果;二是得益于符合渠道整体利益的各种非正式制度,例如信任、承诺、习俗、价值观和伦理道德等,即基于“关系契约”的治理效果。

(一)基于“正式契约”的合约与权威治理机制及其困境

在订单农业中,基于“正式契约”的渠道关系治理主要表现为:一方面,龙头企业与农户间通过签订正式合同来规范与约束双方行为,即利用合约治理机制进行渠道关系的治理。在这里,双方签订的契约是渠道成员共同达成的一种约定,也可以由一方拟定或通过谈判由双方共同协商拟定,它可以是预先就有的或依情况变化适当修改的。契约定义和规定了渠道成员共同执行渠道任务的要求和获得利益的条件,在一定程度上可以详细地、有约束性地识别各方的地位和义务。另一方面,为保障正式契约得以履行,龙头企业与农户需要通过权威治理机制来影响相互的行为,即一方为实现渠道关系治理目的,利用其在渠道关系中的产权、资源、位置优势等而获得的权力来对其他成员的行为施加影响。如通过使用权力基础或者权力策略等方法,使一个渠道成员去做原本不愿意做的事情,或当交易出现纠纷时,交给法院仲裁等。

显然,基于“正式契约”的渠道关系治理机制有效运行的前提假设,是国家的法律制度及其执法机构能够清晰地界定产权,保障契约自由履行。然而,现实运行中还存在一些困境。

一是由于信息不对称导致的“治理失灵”问题。由于信息不对称或者不完全信息,以及人的有限理性,契约总是不完备的,即任何契约都难以预计与囊括龙头企业与农户交易过程中有可能出现的各种变化以及由此带来的权利与义务的变更。由此,交易各方的机会主义行为倾向经常会破坏契约的履行,从而导致合约治理的失灵,正如耶鲁大学格兰特·吉尔莫在其名著《契约的死亡》中写道:“有人对我们说,契约和上帝一样已经死亡,的确如此,这没有任何可以怀疑的。”[6]

二是司法仲裁的非效率性导致的“治理失灵”问题。由于司法仲裁与诉讼成本往往很高、法官面临的信息不对称或信息不完全性、违约责任常常难以验证、即使获得胜诉裁决后的结果能否得到顺畅执行也是一个问题等诸多原因,即使是在法律系统完善的国家,司法仲裁也并非是有效率的。几乎所有国家的经验都表明,正式法律制度运行成本高昂、可信度低下,容易产生偏见和腐败。[7]而这种情况在绝大多数发展中国家和转型国家中则表现得更为明显,正如Murrell指出,许多转型国家的法律如同空中楼阁。虽然处理经济纠纷的法院裁决系统在一些国家运转起来了,但法律判决的执行,依然是一个老大难问题[7]。

三是龙头企业与农户间权力结构不对称导致的“治理失灵”问题。由于我国实行家庭联产承包经营体制,龙头企业实际上根本无法找到具有一定规模并与其对等的农产品生产者来开展合作,它面对的是一个近似原子化的农产品生产者群体,即单个的农户。这种合作关系实际上是先天不足的,从一开始契约的签订就难以在双方共同协商与沟通的基础上来进行,导致契约不完备,在农产品生产过程中显然又存在着信息不对称性,而最终农户如果违约龙头企业考虑行使合法权时又面临着成本与收益的约束等,从而导致权威治理机制难以发挥应有作用。正如张闯提出的,在龙头企业与农户营销合作中,由于权力结构过度倾斜,当渠道中权力弱势地位的农户采取一致性的“反抗”行为时,无论这种一致性行为是自发形成的还是计划形成的,权力优势方龙头企业的权力就会失效。[8]

(二)基于“关系契约”的规范治理机制及其困境

Granovetter指出,经济活动是嵌入在一定的社会关系之中的,只有在一定的社会关系中才能理解具体的经济活动。[9]麦克尼尔也指出交易是一种社会性交换,进入交换的不仅仅是合意,而且还包括身份、社会功能、血缘关系、权威体系、习惯与宗教义务等社会性因素。[10]交易也不是一次性的,是面向未来的长期交易。这就意味着一切契约都必须放在一定的社会关系中才有实质性的意义,每一个契约也就必然是一种“关系契约”,对于契约的思考都应考虑关系嵌入性,契约履行和纠纷处理都应以维护长期关系为原则,使契约保持相互性、团结性和合作性。[11]

由于交易的不确定性以及契约的不完备性,交易主体对其是否要履行契约具有较大的灵活性,而“关系契约”强调了各交易主体应共同遵循的规范、惯例和制度等,各交易主体要想保持长期互惠的合作关系,就必须在交易过程中尽量遵循大家都认可的规范、惯例、习惯、习俗与制度等。现实中,私下解决也比司法仲裁更常见,也更有效率,几乎所有的社会,即便是在一些制度功能完善、法律机制很健全的国家中,人们也经常不直接依赖于正式法律机制来处理交易纠纷。只有在私下解决问题的种种途径都失败之后,最后才求助于法律手段,但凡走上法庭,也就意味着双方关系的彻底破裂。[7]在很多场合,纠纷各方也可以想出一些更满意的其他解决办法,而法律专家只会凭着对这些纠纷的一知半解,生搬硬套一般的法律规定。[12]

因此,以“关系契约”为基础的规范治理机制并不以正式法律机制为中心,而是各交易主体间基于未来交易价值形成的非正式协议,通过交易主体间达成一系列的隐性规则或规范来协调双方的活动与关系。这种非正式的隐性规则或规范虽然不具有正式机制那样的强制性要求,但对当事人具有强烈的内在约束作用。

基于“关系契约”的治理成功与否,取决于两个基本条件,即关系群体的稳定性以及迅速准确的信息流动与自我执行。[11]在订单农业中,一方面,合作双方受龙头企业与农户关系群体稳定性的影响。如当龙头企业选择合作农户的家庭、宗族与地缘等社会关系网络稳定性较好时,群体形成的共同关系规范则对当事人具有强烈的内在约束作用,任何有悖于公认规范的行为都将会受到群体成员的一致谴责,进而导致当事人未来发展的困难,因此,规范型治理在这类群体中具有相当的重要性。另一方面,受龙头企业与农户关系群体中信息是否能有效传递的影响。如在一个群体中,只有违约行为能被迅速准确地发现并被传递给群体中的所有其他成员,而且整个群体都依照共同的规范来惩罚不诚信者,那些成功利用社交活动和教育手段向成员灌输这种共同规范的群体,就会取得较好的治理效果。[7]因此,当一个群体中信息的交流越是频繁与流畅,基于“关系契约”的规范治理机制就越能发挥更大的作用。

然而,在现实中,农户生老病死都可能改变现存的合作关系,尤其是随着龙头企业与农户交易规模与范围的扩大,商业变化或扩张需要形成新的合作关系,关系群体的稳定性显然受到挑战。同时,当群体扩大之后,龙头企业与新加入成员间的联系也不再那么顺畅,使得信息交流和惩罚机制也变得更为困难。这些都限制了上述关系契约治理得以成功的两个基本条件,从而影响了规范治理机制作用的发挥。显然,关系契约是交易治理中广泛使用的方式,特别是在关系群体规模较小时,关系群体具有稳定性以及信息传递迅速而流畅等优势,对违约行为的集体惩罚就易于执行,关系群体内就能实现有效的自我治理。因此,基于“关系契约”的规范治理机制由于关系群体规模的扩大,有可能导致“治理失灵”问题。

三、订单农业中渠道关系治理机制创新的理论分析——心理契约视角

基于上述分析,以“正式契约”和“关系契约”为基础的渠道关系权威、合约和规范治理等传统渠道关系治理机制在进行关系治理时,均存在着不同程度的“治理失灵”问题。究其原因,除了上述各种原因,本文认为订单农业中龙头企业与农户合作或不合作行为背后的心理活动才更值得探究,而传统的治理机制恰恰普遍忽视了隐藏在龙头企业代表人与农户内心中那些被认为是“不言而喻”或“心照不宣”的心理感知,即龙头企业与农户的心理契约。因此,以“心理契约”为基础创新渠道关系治理机制,探究心理契约治理机制及其运用是解决当前治理困境与“治理失灵”问题的一个新途径。

(一)订单农业中龙头企业与农户心理契约的嵌入

心理契约概念是以社会交换理论和公平理论为基础提出的,其前提假设是:组织与员工之间是一种互惠互利的相互关系,这一关系除了反映在明确而具体的正式契约内容中外,在双方的内心中还会以社会规范和价值观为依据,对交换过程中各自的收益与付出进行相应的衡量和比较,如果一方觉得其付出没有获得应有的回报,就必然会对关系的维系造成消极的影响。实质上,在不同的个体、群体与组织之间普遍存在着心理契约,它是一个普遍存在的社会现象,因为伴随着人们社会交换的过程,人们总会以其所认同的社会规范与价值观为基础对各自的收益与付出进行相应的衡量和比较,由此,心理契约实质上已经内嵌于各种社会交换关系之中了。

然而,现有的研究成果基本上都将心理契约概念局限在组织内部雇主(组织)与雇员间关系这一狭小的范围之内,只有少数学者对心理契约理论研究与应用领域进行了富有开创性的探索,将其逐渐扩展到其他领域。Roehing认为可以将心理契约概念应用到各种不同社会关系研究之中,如顾问与客户、佃户和地主、病人和医生等;[13]Blancero和Ellram将心理契约应用到市场营销研究领域,并将此概念嵌入到市场关系之中,从组织间层面探讨了供应商与购买商之间的合作关系;[14]Kingshott则应用心理契约概念对供应商与分销商之间的关系进行了实证研究,认为心理契约与信任、承诺之间具有显著的正相关关系,由此提出该变量有助于更深入地剖析营销渠道关系。[15]可见,在龙头企业与农户营销渠道关系研究中,引入心理契约概念是完全可行而且必要的。

众所周知,渠道关系质量不仅有赖于显性契约,而且还会受到各种非显性规范的影响,由此,关系契约被引入到营销渠道关系研究之中。而根据社会心理学理论,行为是心理感知的一种外在表现,关系契约只是构建了渠道关系成员间交易的氛围,而成员具体的行为如合作、冲突甚至结束关系等则取决于其对另一方的心理感知。心理契约恰恰反映了渠道成员一方对于另一方应承担义务的一种期望或信念,因此,引入心理契约概念就可以较好地反映渠道成员的某种心理感知,从而有利于打开“渠道成员行为发生”的黑箱。正如Narayands和Rangan在跟踪研究的基础上提出的,交易双方确实会产生某种心理上的协议,而且该协议会随着交易过程而不断演进。[16]由于龙头企业与农户在形成经济交换关系的同时,必然伴随着相互的社会交换关系,由此,交易双方在内心中总会以其认同的社会规范与价值观为标准进行着各种相应的衡量和比较,并通过各种心理暗示,而非显性的、非直接的意思表达,使交易双方相互感知并认可各自的期望或信念,进而形成一套相互的隐性权利与义务关系协议,即龙头企业与农户心理契约。

因此,本文认为,在对龙头企业与农户合作关系的治理过程中,如果无视或者忽视了龙头企业与农户间存在的心理契约而导致心理契约破坏或心理契约违背的话,龙头企业与农户间的合作关系必将受到负面影响甚至破裂,进而降低渠道绩效。由此,我们必须从心理契约视角探究龙头企业与农户心理契约违背的动态机制模型,为创新渠道关系治理机制提供理论依据。

(二)龙头企业与农户心理契约违背动态机制模型

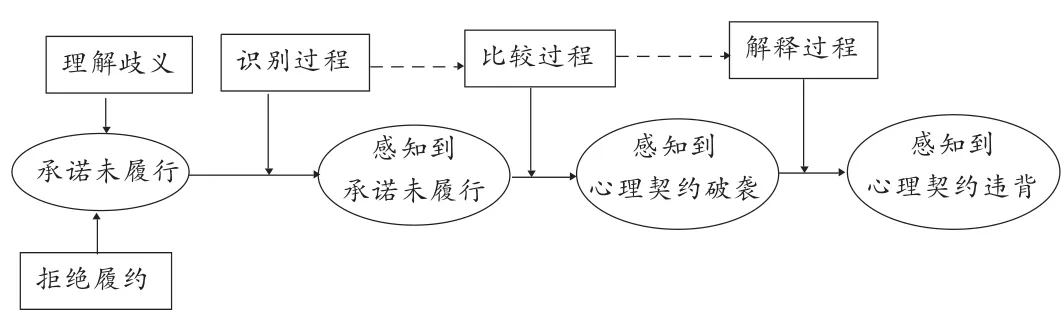

本文根据Morrison和Robinson过去研究的心理契约违背理论模型[17],认为在龙头企业与农户间,当心理契约中的承诺没有履行时,从交易主体感知到承诺未履行,到感知到心理契约破裂,再到在龙头企业代表人或农户内心中产生愤怒等强烈情绪和情感反应,期间存在着一个复杂的解释过程。具体包括三个阶段:感知到承诺未履行、感知到心理契约破裂、感知到心理契约违背,每一个阶段均会受到交易主体不同的认知加工过程的影响,具体如图1所示。

图1 龙头企业与农户心理契约违背动态机制模型

从图1可以看出,交易主体一方感知到心理契约违背从而产生愤怒等强烈情绪和情感反应是经历了一个复杂认知过程的。对此,我们必须深入剖析其认知背后的根本原因,提前采取对应措施以干预心理契约违背的形成过程,影响与引导心理契约违背形成过程中的心理认知,做到心理契约不违背甚至是没有破裂的现象,从而为龙头企业与农户合作提供良好的氛围与环境。

1.龙头企业与农户心理契约中的承诺未履行

究其原因,一般有两种情况。一种是拒绝履约,即确实存在心理契约中的承诺没有得到履行,有基于成本收益的权衡而有意违之,也有心有余而力不足造成的承诺难以兑现;另一种情况是理解歧义,即一方认为其已经履行了相应的承诺,但由于心理契约是龙头企业与农户在经济交换的过程中对于各自权利与义务的主观认知和信念,而人脑认知加工过程并非是纯理性的,且认知加工水平也有局限性,因此,各交易主体并不能准确地把客观世界的真实信息全部记录下来。由于龙头企业代表人及其农户每一个体的过去经历不同,其头脑中所形成的固有认知图式也就不同,进而导致他们对相互间的责任、承诺等相关信息进行选择、加工和解释时也就具有较大的差异,表现为由于相互理解上的不对称带来的承诺未履行现象,这也应是进行心理契约治理的重点所在。

2.识别过程:是否能感知到心理契约中的承诺未履行

无论是拒绝履约还是理解歧义所带来的承诺未履行,都会造成契约内容与实际结果不一致,但这一差异是否能被龙头企业代表人与农户感知到还需要一个识别的过程,而这一过程主要受到承诺的重要性、差异的显著性与感知主体的警觉性三方面因素的影响。

承诺的重要性是指心理契约中未被兑现承诺的重要程度。显然,在交易主体内心中越是认为重要的承诺没有兑现,越是容易被其识别到,因此,龙头企业与农户交易双方需要加强沟通、增进了解,要明了哪些责任与承诺是对方极为看重的。由此,在承诺作出前就应引起重视,避免合作前的过度宣传等促成不切实际的、难以兑现的承诺。

差异的显著性是指心理契约中未履行承诺内容与实际结果之间差异的大小。显然,心理契约内容与实际结果之间的差异越大,越容易被识别到。此外,承诺做出的方式以及时间等也会影响到差异的显著性,如龙头企业与农户在交易过程中通过明确的、直接的方式所做出的承诺,一旦被打破就比隐含的、间接的承诺更容易引起对方的注意。同时,越是近期所做出的承诺被打破,就越是容易被对方感知到。

感知主体的警觉性是指交易主体对对方是否履行契约的监控程度。显然,环境的不确定性程度、龙头企业与农户间关系质量等均会影响到感知主体的警觉性。如当农户与龙头企业面对的是一个不确定性环境时,就容易引发交易主体的内心焦虑,进而使其对与其相关的任何交易信息都保持着高度的警惕。而当龙头企业与农户间形成了关系型心理契约时,交易双方就不会过多地计较即时的回报,而是更加注重长久关系的维持以及社会情感方面的交换;相反,交易型心理契约则使交易双方将其注意力聚集于当前是否能得到直接的和即时的回报。显然,形成了交易型心理契约的龙头企业与农户对契约是否履行具有更高的警觉性。

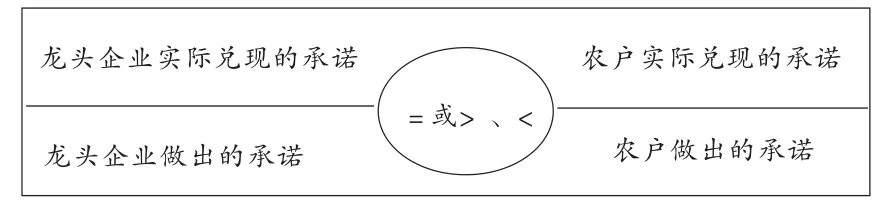

3.比较过程:是否感知到心理契约破裂

从感知到承诺未履行到感知到心理契约破裂还有一个复杂的认知比较过程,即当龙头企业与农户合作一方感觉到契约内容与结果不一致时,其未必会将这种不一致视为契约的破裂。此时,他还会对自己一方的履约情况作一评估,通过将双方兑现承诺的程度进行比较(如图2),根据比较结果,当等式出现不平衡时,则会感知到契约被打破;而当一方感知到对方未履行承诺,同时也发现自己还有相应程度的承诺未兑现时,即等式大致相等时,则不会将其视为契约被打破。

图2 农户与龙头企业兑现相互承诺程度的比较

4.解释过程:是否感知到心理契约违背

通过上一比较过程,当农户和龙头企业感知到相互的承诺兑现程度不相称,即感知到心理契约破裂到是否感知到心理契约违背,还需要经过一个复杂的解释过程,这取决于感知主体对心理契约破裂的解释。显然,这一过程受众多因素影响,如对承诺未履行原因的归因,当一方把承诺未履行原因归因于由于外部环境的剧烈变化如自然灾害、经济危机等,他就会理解契约被打破这一现实,也就不会产生以愤怒情绪体验为核心的心理契约违背。此外,感知主体对契约未履行结果的评价、对公平感的判断等都会影响到其对契约破裂的解释,并最终影响到感知主体的情绪体验以及对于另一方的态度,即是否感知到心理契约违背。

四、结论与启示

基于上述分析,我国订单农业对龙头企业与农户渠道关系进行治理的过程中,应高度关注隐藏在龙头企业代表人与农户内心中“不言而喻”或“心照不宣”的心理契约内容,以心理契约违背的动态机制模型为基础创新渠道关系治理机制,尤其是龙头企业作为科层组织在渠道关系治理及创新过程中更应承担起主导作用。一方面,龙头企业应综合运用传统的权威治理与规范治理方式来更为有效地管理渠道关系,以弥补单独运用某一种治理方式存在的困境与不足;另一方面,有鉴于心理契约违背引起农户的负面行为,进而导致传统渠道关系治理机制的困境及其“治理失灵”问题,龙头企业必须从心理契约理论的视角,探究对心理契约违背进行干预与治理的有效途径,以增加农户与龙头企业间互相的信任与承诺,为恰当运用传统的权威治理与规范治理机制提供好的环境与条件,抑制农户负面行为或机会主义行为发生的可能性。

心理契约是主观性的,从上述龙头企业与农户心理契约违背动态机制模型,我们可以得知农户心理契约违背的形成与发展取决于其心理认知的全过程,即识别过程、比较过程和解释过程。对于农户个体而言,由于心理认知的特质性,其在识别、比较与解释的过程中对信息的收集、处理、分析与解释等并不全面,也不客观,因此,对于龙头企业而言,可以从这一认知过程中发现一些对策,以干预与引导农户对于承诺未兑现、契约破裂与违背的心理感知,从而阻止农户消极情绪或负面行为的产生。

一是要与农户结成利益共同体式的紧密关系,建立起有利于促进双方长期合作的利益分配机制,逐步培养农户着重于长远合作共赢的经营理念。我国农户受小农思想束缚,缺乏团队合作精神,农户个人理性超越集体理性,每个农户都有不合作的倾向或机会主义行为倾向以获取各自的短期利益,由此,农户会将其与龙头企业的关系看作纯粹经济上的短期交易关系。因此,龙头企业首先就应通过与农户结成利益共同体式的紧密关系,建立起一种让农户感知到其面对的是合作将优于不合作、长期合作将优于短期合作的利益分配机制,并在双方一次次不断的重复博弈过程中,让农户切身去体验与验证这种利益分配机制的效果,进而逐步培养农户着重于长远合作共赢的经营理念。

二是要建立贯穿于龙头企业与农户合作全过程的有效沟通机制。从心理契约违背的识别、比较与解释过程可以看出,农户感知到龙头企业的承诺未兑现、破裂或违背,在很大程度上来自于双方合作过程中的沟通不畅或对相关信息的误读等。如很多企业为了吸引农户的加盟,往往通过夸大合作带来的利益造成了一种过度的宣传,或者给予农户一些不切实际的暗示,从而导致农户合作之初形成的心理契约内容与合作后的现实不一致。因此,应建立有效的沟通机制使农户从一开始就能了解未来的现实情况,使其心理预期与合作后的现实情况趋于一致,以减少相互间的理解歧义。而在合作过程中,有效的沟通机制则有利于减少由于信息不对称导致农户更容易感知到承诺未兑现或感知到契约的破裂等现象。如果缺乏沟通与相互了解,还会导致农户在对契约破裂进行解释时,更易于将其归结于是龙头企业的故意行为,进而更容易使农户感到龙头企业背信弃义并产生愤怒的情绪。

三是要建立起农户心理感知形成与发展的引导机制。根据心理契约相关理论,具有关系型心理契约的农户更容易对企业做出友好意向的推断,提高相互信任感,从而减少心理契约违背的可能性,进而直接影响到农户未来是否与龙头企业合作的行为意向。因此,龙头企业应综合采取各种措施,形成对农户心理感知形成与发展的引导机制,如在关注自身经济效益的同时,更真诚地为农户利益考虑,实实在在地去关注与保护农户的切身利益;尽可能地利用自身资源优势为农户提供更多的增值服务,以深化龙头企业与农户的合作关系。

四是建立有利于强化双方合作关系的信任机制。当龙头企业与农户之间建立了高度信任关系时,双方就都相信对方在交易过程中不会做出伤害我方的行为,即使一方发现对方存在部分承诺未兑现的情况,出于相互的依赖,一般也会更倾向于把其归咎于认知上的偏差或是对方无意为之等,从而更有利于降低农户对心理契约被破坏的感知,也可以减少心理契约违背带来的种种负面效应。因此,一方面,龙头企业要与农户建立起近距离交流和持久的交易网络,发展紧密的相互依存的互动关系,在高频率互动中尽可能地培育起农户对龙头企业的高度信任;另一方面,龙头企业更应通过一系列承诺的履行与相关行为,通过在合作过程中真诚地为农户利益考虑,增进农户对龙头企业的高度信任与承诺,进而为减少心理契约违背可能性提供坚实的保障。

[1]牛若峰.再论市场经济与农民自由联合[J].农村合作经济经营管理,1999,(1).

[2]国务院研究室农村司课题组.关于订单农业发展的形式、作用及建议[J].农业经济问题,2001,(3).

[3]Weitz,B.A.and Jap, S.D.Relationship Marketing and Distribution Channels.Journal of the Academy of Marketing Science,1995,(4).

[4]刘凤芹.不完全合约与履约障碍——以订单农业为例[J].经济研究,2003,(4).

[5]郭锦墉,尹琴,廖小官.农产品营销中影响农户合作伙伴选择的因素分析[J].农业经济问题,2007,(1).

[6]Gilmore.The Death of Contract.Columbus:Ohio State University Press,1974.

[7]Avinash K.Dixit.Lawlessness and Economics:Alternative Models of Governance.Princeton University Press,2004.

[8]张闯.渠道权力结构的过度倾斜与权力失效——基于农产品营销渠道的研究[J].财经论丛,2006,(5).

[9]Granovetter M.Economic Action and Social Structure:the Problem of Embededness.American Journal of Sociology,1985,Vol.91.

[10](苏格兰)麦克尼尔.新社会契约论[M].北京:中国政法大学出版社,2004.

[11]袁正,于广文.关系契约与治理机制转轨[J].当代财经,2012,(3).

[12](美)奥利弗·E·威廉姆森.资本主义经济制度[M].段毅才,王伟,译.北京:商务印书馆,2002.

[13]Roehling,M.V.The Origins and Early Development of the Psychological Contract.Journal of Management History,1997,(2).

[14]Blancero,D., Ellram, L.Strategic Supplier Partnering:a Psychological Contract Perspective.International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,1997,(9/10).

[15]Kingshott, Russel P.J.The Impact of Psychological Contracts up on Trust and Commitment within Supplier-buyer Relationships:a Social Exchange View.Industrial Marketing Management, 2006,(6).

[16]Narayandas,D.,Rangan V.K.Building and Sustaining Buyer-seller Relationships in Mature Industrial Markets.Journal of Marketing,2004, (3).[17]Morrison E., Robinson S.When Employees Feel Betrayed:a Model of How Psychological Contract Violation Develops.Academy of Management Review,1997,(1).