西南喀斯特地区水土保持措施因子值计算与评价

2014-04-03郭继成顾再柯张科利

郭继成,顾再柯,苑 爽,张科利

(1.北京师范大学 地理学与遥感科学学院,北京 100875;2.贵州省水土保持监测站,贵州 贵阳 550002)

通用土壤流失方程USLE是美国研制的用于定量预报农地或草地坡面多年平均土壤流失量的一个经验性的土壤侵蚀预报模型,我国于20世纪80年代引入该模型,并陆续进行了模型的修订和应用研究工作。2001年刘宝元根据我国水土保持措施特点,建立了中国土壤流失方程(CSLE)[1],将水土保持措施因子分为生物措施因子(B)、工程措施因子(E)和耕作措施因子(T),该公式形式简单、便于推广应用,其准确性在第一次全国水利普查中得到了验证[2]。我国西南喀斯特地区生态环境脆弱、人为破坏严重,是长江和珠江流域泥沙的主要来源[3-4]。考虑到西南喀斯特地区水土保持措施资料缺乏,尤其是CSLE模型中B、E、T因子值量化困难的问题,借助贵州龙里、遵义、毕节等地的野外径流场实测资料,分析计算了三大类水土保持措施因子值——B、E、T,以期为CSLE模型在西南喀斯特地区的应用提供参考。

1 资料收集

以贵州省水土流失监测中心布设的黔南布依族苗族自治州龙里县生态园野外径流场、遵义市遵义县乐山镇野外径流场和毕节市七星关区鸭池镇野外径流场为试验基地(以下简称龙里径流场、遵义径流场和毕节径流场),收集径流场中各径流小区的土壤侵蚀资料。3个径流场气候、地形等特征相似,均位于北亚热带季风湿润气候区,属典型的西南喀斯特地区,降雨多集中在夏季,年均降雨量分别为859.3、1 024.0、863.0 mm。

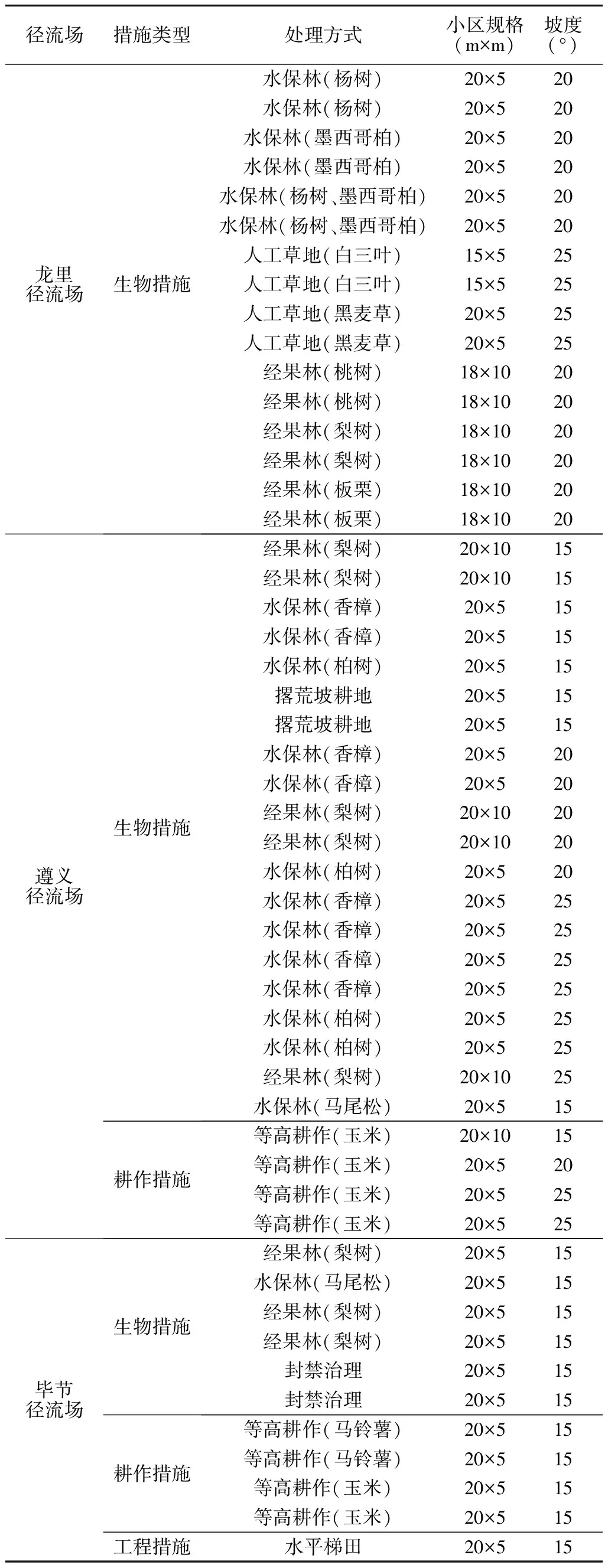

各径流场数据采集时间分别为毕节径流场2007—2013年,龙里径流场2008—2010、2012年(2011年发生管理交接,故缺少当年实测资料),遵义径流场2008—2012年。毕节径流场布设水保措施小区11个,其中生物措施小区6个、工程措施小区1个、耕作措施小区4个;龙里径流场布设生物措施小区16个,其中水保林小区6个、经果林小区6个和人工草地小区4个;遵义径流场布设水保措施小区24个,其中生物措施小区20个、耕作措施小区4个。3个径流场共布设野外径流小区51个,设置水保措施16种,各小区基本情况见表1。

2 研究方法

2.1 裸露对照小区土壤侵蚀量的计算

CSLE模型中B、E、T因子是指分别实施了生物、工程或耕作措施坡地的土壤侵蚀量与其他条件都相同的连续休闲农耕地土壤侵蚀量的比值[1]。要计算B、E、T因子值必须先获取裸露对照小区的土壤侵蚀量。

表1 各径流场不同措施小区布设情况

在我国,裸露对照小区一般选择坡度15°、坡长20 m、宽5 m的清耕休闲地[5]。结合西南地区耕地实际坡度特点及野外径流小区坡度特征,在毕节径流场选取坡度15°、坡长20 m的清耕休闲地径流小区作为毕节径流场的裸露对照小区,该小区土壤侵蚀模数为4 303.36 t/(km2·a)。根据毕节径流场裸露对照小区土壤侵蚀模数,采用式(1)、(2)[6]估算遵义径流场和龙里径流场裸露对照小区土壤侵蚀模数。计算公式为

R=2.035 4(aP)1.215 9+45.564 9

(1)

A=A0R/R0

(2)

上二式中:R为降雨侵蚀力因子,MJ·mm/(hm2·h);a为侵蚀性降雨占年降雨量的比例系数,龙里、毕节、遵义径流场分别取0.713、0.696、0.680;P为年降雨量,mm;A0为毕节径流场中裸露对照小区土壤侵蚀模数,t/(km2·a);R0为毕节地区降雨侵蚀力因子,MJ·mm/(hm2·h);A为龙里、遵义径流场中裸露对照小区土壤侵蚀模数,t/(km2·a)。

计算得到龙里、遵义径流场的土壤侵蚀模数分别为4 407.43、5 142.71 t/(km2·a)。

2.2 B、E、T因子值的计算

根据收集到的2007—2013年3个径流场中各小区的土壤侵蚀数据,计算了不同水土保持措施下的B、E、T因子值和耕作措施在不同作物生长阶段的T因子值。对于一个实施了生物或耕作或工程措施的小区,将每年历次降雨产生的单位面积土壤侵蚀量(t/km2)求和,得到年土壤侵蚀量;把各年份的土壤侵蚀量求平均,得到多年平均侵蚀模数[t/(km2·a)];将该小区多年平均土壤侵蚀模数除以裸露对照小区多年平均土壤侵蚀模数,就得到该小区的B或E或T因子值。为减少误差,每种措施在同一个径流场设有重复小区(情况一),部分措施在不同径流场也设有重复小区(情况二),如经济林(梨树)小区在龙里、遵义和毕节径流场有布设,水保林(马尾松)小区在遵义、毕节径流场有布设,等高耕作(玉米)在遵义、毕节径流场都有布设。对于情况一,将某径流场重复小区的B、E、T因子值取平均,得到该径流场某种水土保持措施小区的B、E、T因子值;对于情况二,要在情况一得到的因子值的基础上再对各径流场相同水保措施的B、E、T因子值取平均值。B、E、T因子值越小,表明该措施防治土壤侵蚀效果越好,越不容易发生土壤侵蚀,反之,则越容易发生土壤侵蚀。

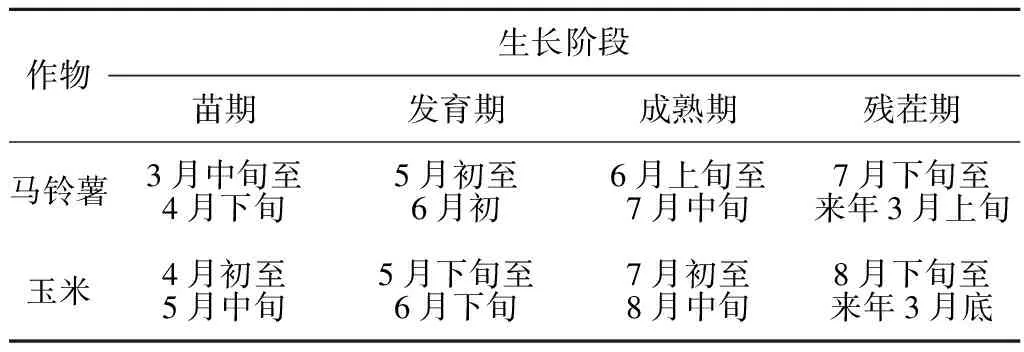

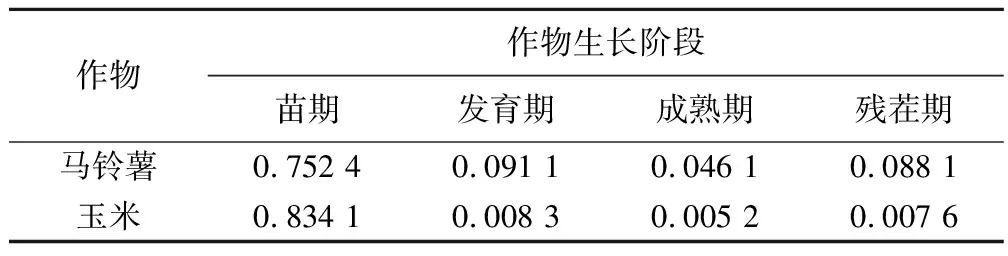

耕作措施在作物不同生长阶段T因子值的估算方法为:依据农户走访调查结果,将当地主要农作物——马铃薯、玉米的生长阶段大致分为苗期、发育期、成熟期、残茬期4个阶段,见表2;按照不同作物的不同生长阶段和裸露对照小区多年平均土壤侵蚀模数,计算出耕作措施小区不同作物在不同生长阶段的多年平均土壤侵蚀模数;将耕作措施小区不同作物在不同生长阶段的多年平均土壤侵蚀模数除以裸露对照小区的多年平均土壤侵蚀模数,即得到该种作物在不同生长阶段的T因子值。

表2 西南喀斯特地区主要农作物生长阶段

3 结果及分析

3.1 因子值计算结果及分析

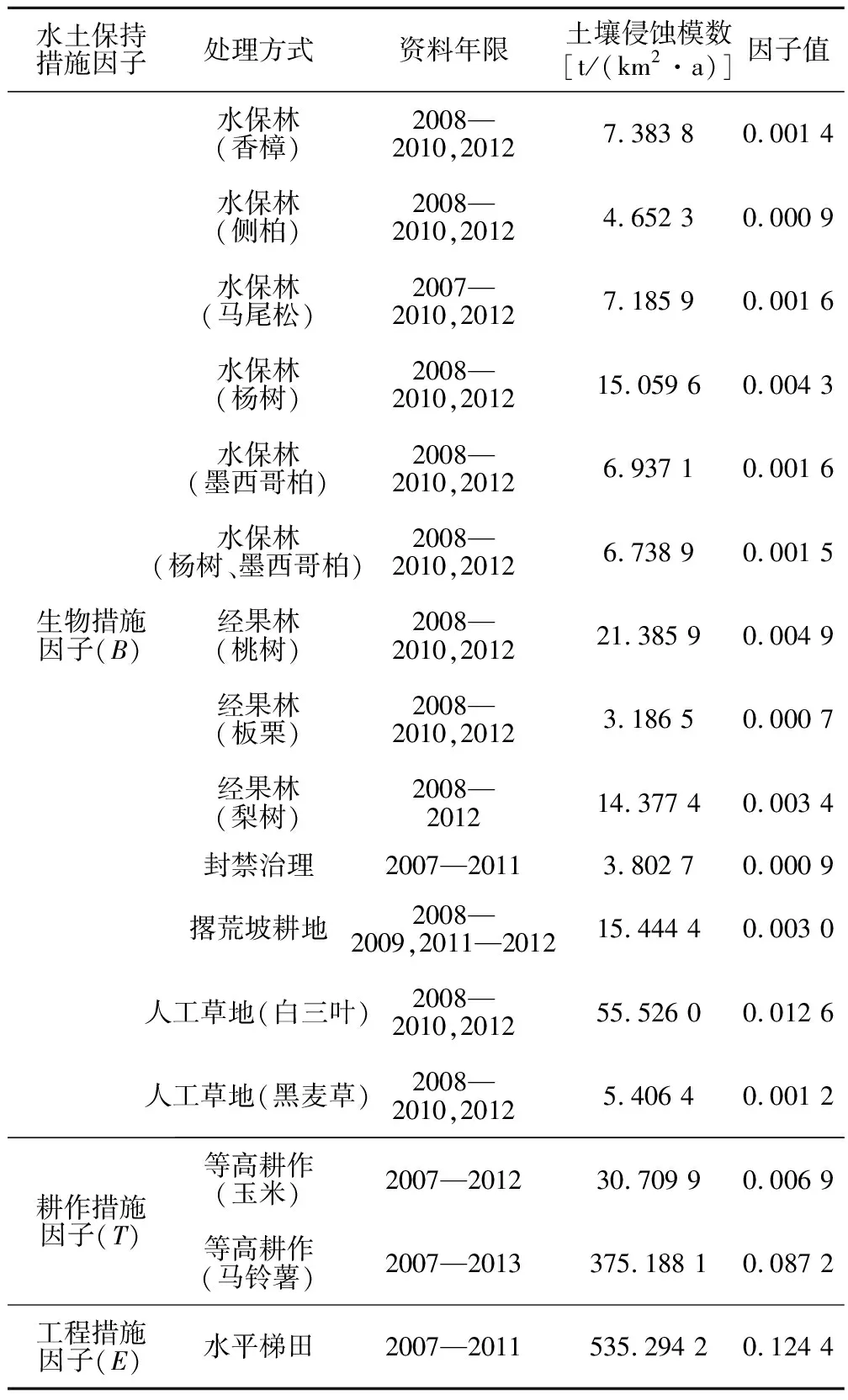

利用毕节、遵义、龙里径流场的野外径流小区资料,计算得到16种水保措施的B、E、T因子值,见表3。

表3 不同水土保持措施的因子值

(1)B因子值。各生物措施小区的生物措施因子值B为0.000 7~0.012 6,表明生物措施在西南喀斯特地区水土保持效果较好,与类似地区生物措施因子值计算成果基本吻合[7-8]。生物措施中,经果林(板栗)B因子值最小,为0.000 7,人工草地(白三叶)B因子值最大,为0.0126。分析原因,板栗是西南喀斯特地区的原生木本植物,在自然状态下生长情况很好,因为其生物量大、覆盖度高,林下覆盖有数厘米厚的枯枝落叶层,所以板栗林地的土壤侵蚀量很小[8];自然状态下的白三叶草生长状况很好,地表覆盖度有的甚至高达100%,但人工草地的白三叶系人工种植,其生长对环境要求较高,易受杂草影响,加上生长缓慢,影响了水土保持效果,因此选择白三叶草作为生物措施物种时需要考虑当地的土壤条件是否适宜。此外,经济林B因子平均值为0.003,略大于水保林的0.001 9。分析其原因,可能是经济林相比于水保林更容易受人为活动干扰,地表也会受到不同程度的扰动。对于不同的植被类型,B因子值分布呈现阔叶林>针阔混交林>针叶林的特点。其原因可能是针叶林四季常绿,常年覆盖度几乎保持不变,水土保持效果较好;阔叶林的覆盖度在冬春季有明显的降低,对地表的保护作用弱于针叶林;而针阔叶混交林兼具针叶林和阔叶林的特点,其植被覆盖度介于针叶林和阔叶林之间。

(2)T因子值。马铃薯和玉米是西南喀斯特地区坡耕地的主要作物种类。耕作措施中,马铃薯作物小区T因子值为0.087 2,大于玉米作物小区的0.006 9。这可能是因为马铃薯小区的生物量相对较低,植被覆盖度较低,同时马铃薯收获时挖开地表会对地表造成一定的扰动,因而土壤流失量相对较大。而玉米生长期长,生物量相对马铃薯较大,覆盖度较高,且收获过程没有对地表造成明显扰动,收获后玉米残茬对地表有一定的覆盖作用,因而土壤流失量相对较小。从水土保持的角度来看,在西南喀斯特地区实施等高耕作时种植玉米比种植马铃薯水土保持效果更好。

(3)E因子值。水平梯田是西南喀斯特地区最常见的水土保持工程措施之一[8],坡改梯后E因子值为0.124 4,大于张宪奎等[7]、顾再柯等[9]的研究成果。水平梯田的因子值大于耕作措施和生物措施,可见单独实施工程措施(水平梯田)的水土保持效果不佳。

3.2 不同生长阶段T因子值变化

马铃薯、玉米在不同生长阶段的T因子值见表4,不同时期的T因子值差异较大,呈现苗期>发育期>残茬期>成熟期的特点,即从作物的发芽到成熟,T因子值逐渐减小;作物收获之后,T因子值又明显增大。这样的变化特征体现了作物对地表的保护作用随着作物的生长发育(即随着植被覆盖度的增大)而逐步增强的特点,即地表覆盖度越大,因子值就越小,反之因子值就越大。苗期因子值较大且接近于1主要是由于该时期地表覆盖度很低,对地表的保护作用小,侵蚀性降雨直接打击地面容易产生土壤侵蚀;相比苗期,发育期、成熟期、残茬期因子值均较小;马铃薯在发育期、成熟期、残茬期的因子值为玉米在相应时期因子值的10倍左右,说明在西南喀斯特地区种植玉米比马铃薯具有更好的防止土壤侵蚀的效果。

表4 主要作物在不同生长阶段的T因子值

4 结 语

基于位于典型西南喀斯特地区的3个野外径流场的51个径流小区的实测资料,计算了水土保持措施中生物措施、工程措施和耕作措施的因子值B、E、T,并对其进行了分析,结果如下:

(1) 计算得到典型西南喀斯特地区水土保持生物、工程和耕作措施的因子值B、E、T,以及等高耕作条件下主要农作物——马铃薯、玉米在不同生长阶段的T因子值。

(2) 生物措施B因子值最小的是板栗,最大的是白三叶;B因子值呈现阔叶林>针阔混交林>针叶林的特点;经济林B因子值略大于水保林。等高耕作时,玉米比马铃薯的T因子值小,说明等高耕作条件下玉米的水土保持效益较好;工程措施(水平梯田)的E因子值最大,说明单纯实施工程措施的水土保持效果不如实施生物措施和耕作措施的。

(3) 实施等高耕作的马铃薯、玉米在不同生长时期T因子值大小关系为苗期>发育期>残茬期>成熟期,马铃薯在发育期、成熟期、残茬期的T因子值为玉米在相应时期因子值的10倍左右。

[参考文献]

[1] Liu Baoyuan, Zhang Keli, Xie Yun.An empirical soil loss equation[C]//Beijing: 12th ISCO Conference, 2002:21-25.

[2] 中华人民共和国水利部.第一次全国水利普查水土保持情况公报[J].中国水土保持,2013(10):2-3.

[3] 杨长春.喀斯特地区土壤侵蚀研究进展[J].中国水土保持,2012(3):15-17,34.

[4] 曹建华,蒋忠诚,杨德生,等.中国西南岩溶区土壤允许流失量及防治对策[J].中国水土保持,2008(12): 40-45.

[5] 张科利,刘宝元,蔡永明.土壤侵蚀预报研究中的标准小区问题论证[J].地理研究,2000,19(3):297-302.

[6] 戴海伦,苑爽,张科利,等.贵州省降雨侵蚀力时空变化特征研究[J].水土保持研究,2013,20(1):37-41.

[7] 张宪奎,许靖华,卢秀琴,等.黑龙江省土壤流失方程的研究[J].水土保持通报,1992,12(4):1-9, 18.

[8] 于东升,史学正,吕喜玺.低丘红壤区不同土地利用方式C值及可持续性评价[J].土壤侵蚀与水土保持学报,1998,4(1):71-76.

[9] 顾再柯,王钰,刘凤仙.适合贵州非石质山区坡耕地整治的两种实用技术[J].中国水土保持,2007(3):40-42.