进城务工人员生活现状和需求问卷调查描述分析

2014-04-02北京劳动保障职业学院李晓婷

北京劳动保障职业学院 李晓婷

北京师范大学经济与工商管理学院 李亚杰

一、调查基本情况

进城务工人员是指户口在农村、生活在城市并从事非农产业工作的人员。伴随工业化、城镇化和市场化进程,越来越多的进城务工人员遍布全国各类城市。据国家统计局最新公布的2013年第三季度统计数据显示,我国进城务工人员总量已达17 392万人。进城务工人员已成为城市建设和社会生产活动的主力军,却因身份角色在城乡间撕扯,日常家庭婚姻生活和人际交往问题突出,成为社会各界广为关注的焦点。为全面了解进城务工人员的生存状态及需求,课题组采取问卷调查与个体访谈结合的方式,对我国进城务工人员进行了深入的调查研究。

2013年7~9月,课题组在全国29个省市自治区共发放问卷10 000份,回收7258份,回收率72.58%;其中有效问卷6649份,问卷有效率为91.61%。调查样本在区域及城市分布上有广泛代表性,既有务工群体相对集中的发达城市如北京、上海、广州、深圳等,也有发展相对滞后的中西部地区如四川、贵州等;既考虑了省会城市和新兴发达城市如福建福州、浙江杭州、山东青岛等,也覆盖到了中小城市如河南南阳、宁夏灵武等。

从年龄分布上看(见表1),1980年及以后出生的被调查进城务工人员所占比例为67%,调查比例与实际情况基本一致。进城务工人员的主体已从“60后”、“70后”组成的老一代打工者过渡为“80后”、“90后”组成的新生代打工者。新老一代进城务工人员的成长环境、性格特点及价值追求不同,因此在分析进城务工人员的生活现状及内在需求时,应注意区别分析。

表1 调查样本的年龄分布

问卷调查内容涉及城市间流动态势、目前就业工作状态、个人家庭生活情况及城市社区融入状况四个方面。本文主要选取“个人家庭生活”模块的数据,对进城务工人员的收入及生活费用支出、租住房屋情况、家庭婚姻生活和工作之余的活动安排及社交方式进行分析,试图全方位地呈现进城务工人员的生活现状及主要问题。

二、进城务工人员收入水平及费用支出状况

关于进城务工人员收入水平,调查问卷数据显示:在回收的6516份有效问卷中,42.9%的被调查者月收入集中在 2001~3000元之间; 27.2%的被调查者月收入在1001~2000元之间;17.3%的被调查者月收入在3001~4000元之间;而月收入在4000元以上的不到10%(见图1)。总体来看,使用加权算术平均法计算,被调查进城务工人员平均月收入为2535元,比国家统计局发布的2012年年末外出农民工人均月收入水平(2290元)略有提高。

图1 被调查进城务工人员月收入水平发布(有效样本N=6516)

如果将进城务工人员按年龄分为老一代进城务工人员(1980年以前出生的)和新生代进城务工人员(1980年及以后出生的),可以看出两代务工人群收入水平存在一定差异性(见图2)。月收入水平在2001~3000元之间的新生代进城务工人员所占比例为46.0%,高于老一代进城务工人员所占比例(36.5%);而月收入在1000元以下的老一代进城务工人员所占比例(4.7%)略高于新生代进城务工人员所占比例(3.4%);同样拥有高收入的老一代进城务工人员所占比例也较高,如月收入在5000元以上的老一代进城务工人员比例为4.5%,而新生代进城务工人员的比例仅有2.9%。可见,新生代进城务工人员的工资水平相对集中,而老一代进城务工人员的收入相对分散,有的因为掌握了一技之长或管理经验,月收入可达5000元以上,有的则可能因年龄过大、体力不支等原因而又缺乏一技之长,往往每月收入不到千元。

图2 新老一代进城务工人员月收入水平比较(有效样本N=6430)

图3 不同职业(工作岗位)进城务工人员月收入水平比较(N=5706)

从进城务工人员所从事职业(或工作岗位)来看,大致可分为三类收入群体(见图3)。第一类是一线生产及服务人员,他们的月收入水平主要集中于1001~3000元之间,高于5000元的寥寥无几。其中,月收入在1001~2000元的一线生产人员和一线服务人员分别占 25.1%和40.5%;月收入在2001~3000元的一线生产人员和一线服务人员分别占52.3%和33.7%;而月收入在5000元以上的一线服务人员仅为0.9%,相应收入的一线生产人员仅为1.9%;月收入在4000元以上的一线生产人员和一线服务人员所占比例都在5%左右。第二类是专业技术工人和基层管理人员,他们的月收入高于4000元的人数达15%左右,月收入在2000元以上的专业技术工人所占比例达81.8%,月收入在2000元以上的基层管理者所占比例达78.0%。第三类是个体商业经营者,这类人员的月收入水平相对比较离散,7.1%的个体商业经营者月收入在1000元以下,9.3%的个体商业经营者月收入在5000元以上,低收入和高收入的个体商业经营者在五类职业(工作岗位)人群中的比例都是最高的。

大部分进城务工者每月辛辛苦苦挣来的血汗钱除去必要的生活开支外所剩无几,往往陷于“蓝领蓝领月月难领,月月领票月月喊穷”的尴尬境地。据调查数据显示(见图4):27.7%的被访者每月生活费用支出占其收入一半以上; 44.3%的被访者每月生活费用支出占收入的比重在1/4到一半之间;月生活费用支出占收入比重在1/4以下者仅为28.1%。

图4 被调查进城务工人员月生活费占收入的比重(有效样本N=6463)

图5 被调查进城务工人员每月租住房屋所花费用(有效样本N=5774)

在生活支出方面,大多数依然挣扎在生存线上的进城务工人员往往节衣缩食、能省就省,住在条件简陋的单位宿舍/租住房内,饮食以大锅煮或自己烧菜做饭为主。不少工程建筑或工厂民工可以说是“野餐露宿”,常常是马路边上一蹲,掺和着汽车尾气、灰尘等有害物质大口大口地吞下去;租住房屋多以远郊或村内的闲置老房和违章搭建房屋为主,通风难、采光差,配套设施少,往往存在消防、治安隐患。关于进城务工人员租住房所花费用,调查数据显示(见图5):在5774名受访者中,近四成每月租住房屋所花费用在250元以下;28.1%的进城务工人员每月租住房屋所花费用在251~500元之间;每月租住房屋所花费用高于500元的不到1/3。

在高昂的房价或不稳定的工作情况下,39.3%的进城务工人员选择了租房,其中,自己或和家人独立租房的占23.2%,与他人合租的占16.1%;37.2%的进城务工人员住在单位宿舍;已经自购房屋的进城务工人员所占比例达13.6%;仍有少数的进城务工人员(9.8%)住在临时性的简易棚舍内(见图6)。

分年龄段看(见图7):42.6%的新生代进城务工人员住在单位宿舍,而可能因已经成家或有子女等原因,住在单位宿舍的老一代进城务工人员比例较低,占26.2%;选择租房的老一代进城务工人员所占比例(40.3%)略高于新生代进城务工人员所占比例(38.8%);此外,有9.7%的新生代进城务工人员拥有了自己购买的房屋,远低于拥有自购房屋的老一代进城务工人员比例(22.2%);另有8.9%的新生代进城务工人员住在临时性的简易棚舍里,也低于老一代进城务工人员所占比例(11.2%)。

比较不同职业(工作岗位)进城务工人员住房情况(见表2),可以看出:1/3以上的一线生产人员、一线服务人员住在单位宿舍,所占比例分别为46.7%、33.0%;拥有自购房屋的以基层管理人员(20.0%)和个体商业经营者(17.7%)为主。显然,进城务工人员住房情况与其工作性质及收入水平有关。

图6 被调查进城务工人员住房情况(有效样本N=6505)

图7 新老一代进城务工人员住房情况比较(有效样本N=6417)

表2 不同职业(工作岗位)进城务工人员住房类型分布情况比较 %

总之,对进城务工人员来说,“住有所居”,即保障其享有起码的居住条件和基本的安全卫生设施,是最紧迫、最现实的生活问题。

三、进城务工者婚姻家庭生活及子女教育情况

对于大多数进城务工人员来说,“家在农村,身在城市”是他们婚姻、家庭生活及子女教育面临的最大尴尬境遇,正常的家庭生活被冷冰冰的户籍制度屏蔽在体制之外,遭受很多难以化解的生活困局。调查数据显示(见图8),“80后”进城务工人员中,目前依然单身的有39.9%,大龄进城务工青年的择偶和婚姻问题应引起关注。

针对已婚人员调查数据显示:相对于过去的“跑单帮”,目前“举家外出”的打工人员明显增多,六成以上的进城务工人员与配偶在一起,尤其是“70后”进城务工人员与配偶在一起的比例达78.0%,七成以上的“70后”、“80后”和“90后”打工者配偶有独立收入来源(见表3)。可以看出,城乡人口流动模式呈家庭化迁移趋势。但迫于生存压力,挤在集体宿舍或合租房、没有夫妻房的已婚人员也不少。不少农民工因为每天工作时间长,劳动强度大,夫妻之间以及和子女之间交流很少,正常的家庭生活及亲情关系受到很大影响。

调查数据显示(见表4):在各年龄段已婚有子女的进城务工人员中,与子女在一起的比例为从38.1%到64.8%不等;在有学龄子女的家庭中,子女在务工城市上学的比例不到55%,45%留在老家的子女长期见不到父母,有的初中未毕业就辍学去干苦力活挣取微薄收入。进城务工人员的子女在城市上学,依然面临“入学难、上学贵”的难题,城市公办学校门槛高,面对繁琐的入学程序和不合理的变相收费,他们只能选择将子女送到简易的打工子弟学校就读。

图8 分年龄段被调查进城务工人员婚姻状况比较(有效样本N=6472)

表3 不同年龄段的已婚进城务工人员配偶情况比较

表4 不同年龄段已婚有子女的进城务工人员子女情况比较

针对进城务工人员回家频率的调查结果显示(见图9):三个月以内回家一次的比例占23.9%;三个月到半年回家一次的比例为14.5%;半年到一年回家一次的比例最高,为42.6%;一年以上才回家一次的被调查进城务工人员所占比例达19%,其中,16.1%的被访者一年到三年回家一次,2.9%的被访者三年以上才回家一次。不难发现,农历春节作为一个重要的节日,大多数辛苦一年的进城务工人员都会在年底回家与亲人团聚,过完春节再进城打工。还有的进城务工人员,由于春种秋收或家中有急事、要照顾老人小孩等原因需要回去时才回家。尽管背井离乡、妻离子别而思乡心切,但大多数进城务工人员享受不到节假日,即使有节假日也舍不得把辛苦挣来的血汗钱“浪费”在往返路费上,因此回家团聚就成了“奢侈品”。

图9 被调查进城务工人员回家乡的频率(有效样本N=6279)

此外,因家中“上有老、下有小”,沿袭“男主外、女主内”的传统分工模式,成家后夫妇一方独自出外打工,更多的情况是丈夫外出赚钱养家、妻子在家操持家务,造成夫妻两地分居、家庭城乡离散的状况,个别长期分居的进城务工人员中悄然出现的“临时夫妻”现象,造成婚姻破裂、家庭离散的严重后果。

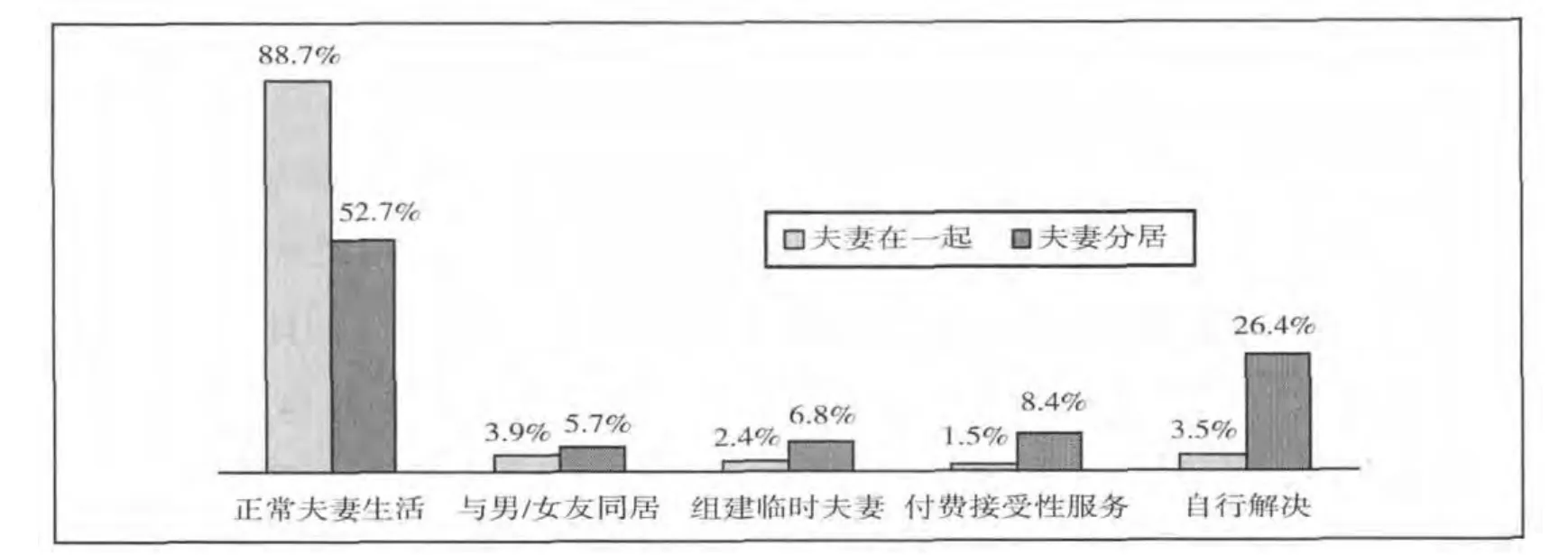

调查结果显示(见图10),生活在一起的夫妻中,88.7%的过着正常夫妻生活,而对于夫妻分居的被调查进城务工人员来说,过着正常夫妻生活的刚刚过半(52.7%);为满足基本的生理需求,26.4%的被访者选择自行解决;8.4%的被访者选择付费接受性服务的方式;6.8%的被访者则通过组建“临时夫妻”解决;还有5.7%的被访者选择了与男/女友同居的方式。

四、进城务工者社会交往、个人情感及心理状态

一般来说人际交往方式及内容等外在行为,可以从一定程度上反映其内心世界和心理状态。为此,课题组此次问卷还设计了有关进城务工人员非上班时间的活动安排、人际交往的主要方式、对象和频率等问题。

通常,进城务工人员除了长时间的工作外,很少有其他的休闲娱乐活动。尽管他们的某些生活方式和价值观念在向城市居民靠拢,但因职业分工、经济收入低,加上冷冰冰的户籍隔离制度以及城市居民有意无意的歧视,往往使进城务工人员游离在城市的边缘,大多数以亲缘、地缘、业缘等传播关系为纽带,形成一个个相对封闭、镶嵌于城市中的“拟乡村社会”,交往圈子仍然局限于老乡、亲戚以及和自己同层次的人。本次调查结果也证实了这一点:进城务工人员平时联系最多的朋友依次是同事(45.0%)、同乡(32.2%),而当地其他朋友和网友所占比例分别仅为19.6%、3.2%(见图11)。

图10 已婚分居进城务工人员基本生理状况比较(有效样本N=3537)

图11 被调查进城务工人员平日联系最多的朋友(有效样本N=5740)

关于进城务工人员与朋友交流的主要方式,超过一半的被访者是“一起吃饭”,分别有57%的老一代进城务工人员和56%的新生代进城务工人员都是这样;30%的新生代进城务工人员会通过“网络聊天”与朋友交流,26%的老一代进城务工人员则选择“打牌/打麻将”;而看电影、唱歌以及体育锻炼等,并不是他们的主要交流方式,可能是因为这些方式需要花钱、耗费时间而且也没条件或必要,每天体力消耗很大的工作哪里还需要到健身房去与朋友增进交流(见图12)。

图12 新老一代进城务工人员与朋友主要交流方式发布(有效样本N=6560)

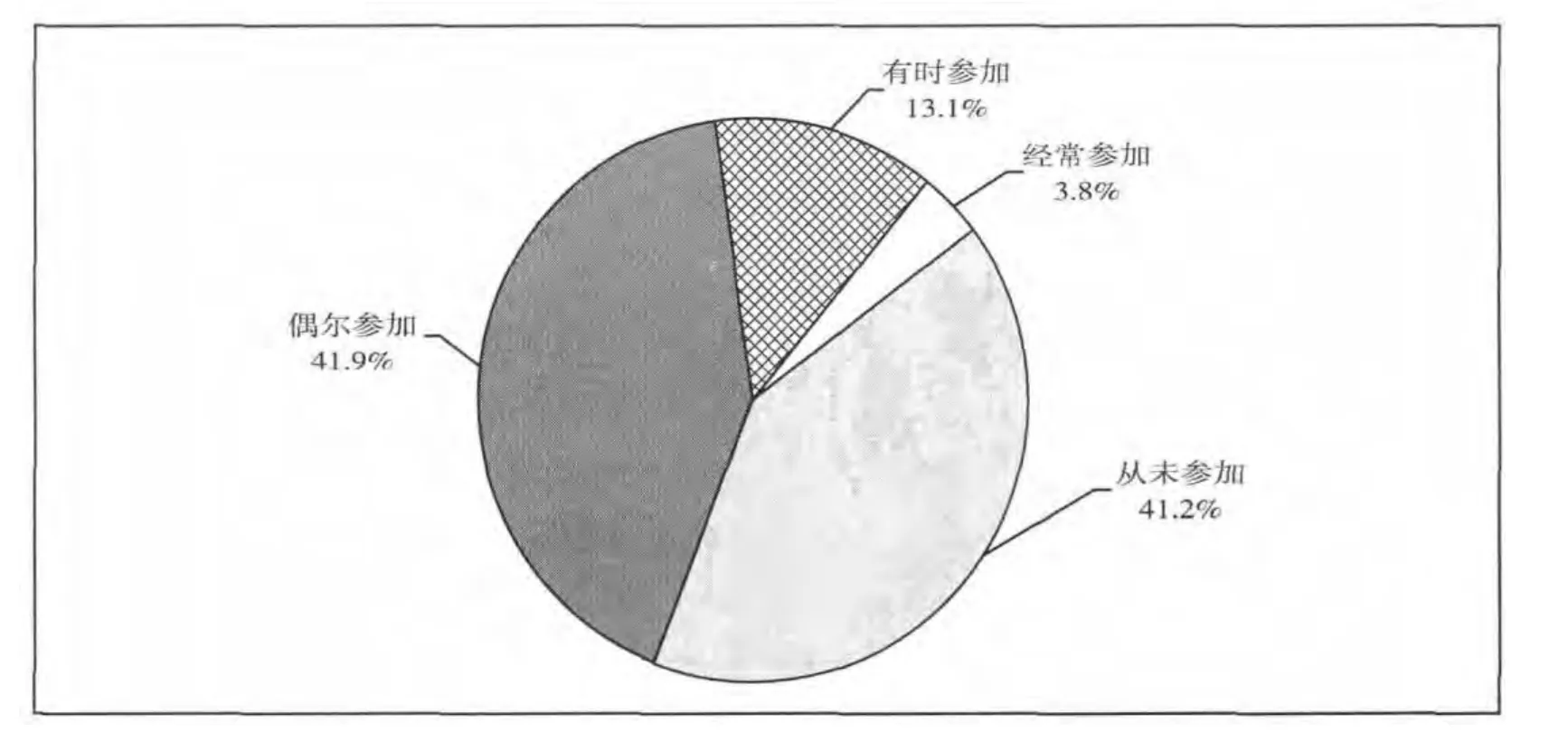

图13 被调查进城务工人员参加同乡会的频率(有效样本N=6438)

至于参加同乡会或其他社团活动,八成以上的受访者从未参加过(41.2%)或偶尔参加(41.9%),仅有3.8%的进城务工人员经常参加,13.1%的进城务工人员有时参加(见图13)。可见,尽管老乡是他们平时联系较多的朋友,但受种种因素制约,如同乡会的规模或内容不具有吸引力、工作过于繁忙、休息时间少且难以协调统一等,而且朋友间的联系交流方式主要是三五个一起工作或比较投缘的老乡在一起小聚,所以很少有人组织或参加同乡会或各种社团活动。

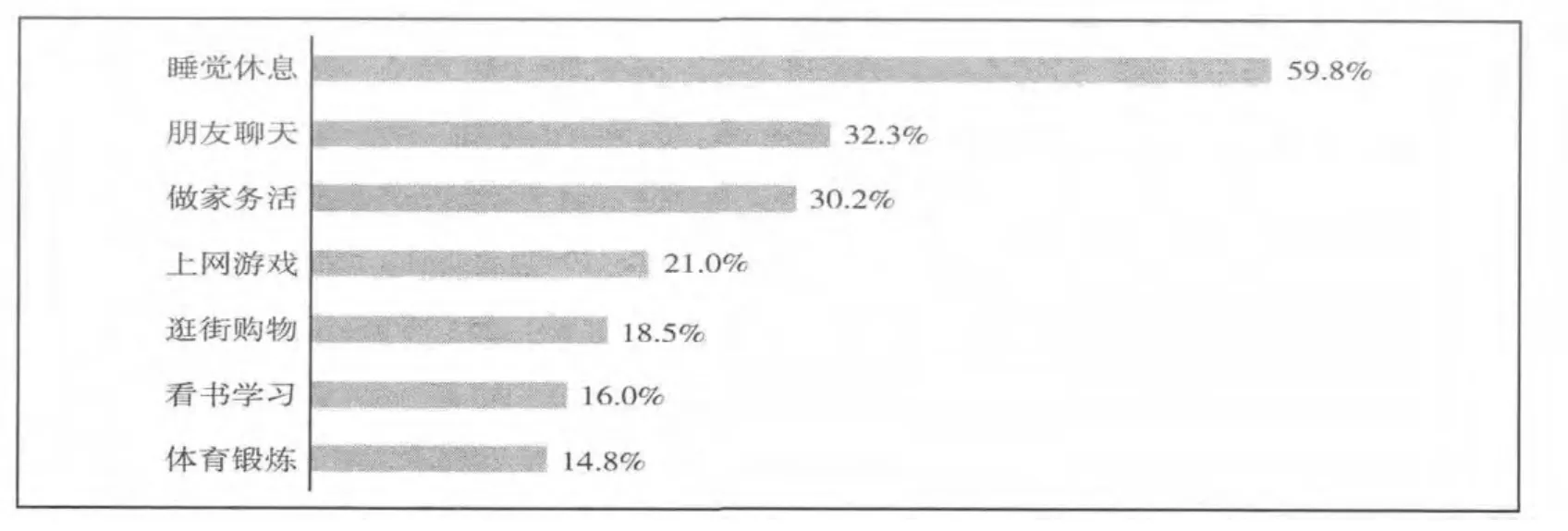

在被问到“下班后通常做些什么”的问题时(见图 14),近六成被访者选择了睡觉休息(59.8%),其次是朋友聊天(32.3%)、做家务活(30.2%),排在最后两位的是看书学习(16.0%)和体育锻炼(14.8%)。不难发现,睡觉休息成为进城务工人员的首选方式,一方面说明进城务工人员工作时间长,劳动强度大,体力消耗多,下班后需要抓紧时间睡觉休息;另一方面也反映了进城务工人员人际交往少,休闲生活方式单一,没有时间、精力和金钱用于其他的休闲娱乐活动,睡觉休息之余主要是找朋友聊天或做家务活。

图14 被调查进城务工人员休闲娱乐方式比较(有效样本N=6649)

如果分年龄段来看,老一代与新生代进城务工人员休闲娱乐方式略有不同(见图15)。老一代进城务工人员的休闲娱乐方式排在前三位的依次是睡觉休息(64%)、做家务活(44%)、朋友聊天(25%);新生代进城务工人员的休闲娱乐方式排在前三位的是睡觉休息(58%)、朋友聊天(36%)、上网游戏(26%)。

图15 新老一代被调查进城务工人员休闲娱乐方式比较(有效样本N=6560)

图16 被调查进城务工人员最焦虑的问题(有效样本N=6649)

进城务工人员,由于生活在体制狭缝、社会转型焦点,在社会身份及角色上会产生各种倒错,缺乏稳定和安全感。调查结果显示(见图16):工资待遇(71.8%)、安全健康(35.9%)和租住房屋(29.4%)是进城务工人员最焦虑、最担心的问题,这些都属于维持正常生活的基本需要;其次是子女教育(26.5%)、老人赡养(21.9%),这是进城务工人员家庭负担面临的两大最聚焦、最普遍难题;此外,分别仅有19.5%和11.8%的进城务工人员在回答最焦虑的问题时选择了人际困扰和受到歧视,尽管进城务工人员的人际交往对象和方式简单单一,在平日社会交往中经常受到歧视,但对他们来说,这些并不是他们纠结、在意的重点,似乎已经“习以为常”了。

分年龄段看(见图17):无论老一代还是新生代进城务工人员,在他们最焦虑的问题中,工资待遇都是排在第一位的,比例均高于70%;接下来,对老一代进城务工人员来说,困扰他们的问题依次是子女教育(40%)、安全健康(33%)、老人赡养(26%)、租住房屋(25%)、人际困扰(12%)和受到歧视(9%);而新生代进城务工人员最焦虑的问题依次是安全健康(37%)、租住房屋(32%)、人际困扰(23%)、子女教育(20%)、老人赡养(20%)、受到歧视(13%)。可见,新生代进城务工人员精神需求较高,对人际交往和受到歧视比较敏感,所占比例高于老一代进城务工人员;由于近年来房价的高速增长,不会干农活、希望能扎根城市的新生代进城务工人员对于买房需求以及对租住条件的要求往往有较高诉求;至于子女教育和老人赡养两个问题,因为新生代父母可能还在奔波劳动,省吃俭用贴补他们,子女刚刚入园或还未出生,所以赡养压力相对较小。

分职业(工作岗位)看(见表5),不管是一线人员、基层管理者还是个体商业经营者,他们最焦虑的问题中,排在第一位的都是工资待遇,只不过被选比例有高低之别。在2782个有效样本中,一线生产人员中有80.6%选择了工资待遇,其次是安全健康(41.1%)、老人赡养(26.8%);在1022个有效样本中,一线服务人员最焦虑的问题排在前三位的依次是工资待遇(65.9%)、租住房屋(37.5%)、安全健康(28.5%);在912个有效样本中,专业技术工人最焦虑的问题排在前三位的依次是工资待遇(69.5%)、安全健康(37.3%)、租住房屋(32.3%);在693个有效样本中,基层管理人员最焦虑的问题排在前三位的依次是工资待遇(65.4%)、子女教育(31.3%)、租住房屋(31.2%);在375个有效样本中,个体商业经营者最焦虑的问题排在前三位的依次是工资待遇(46.9%)、租住房屋(44.8%)、子女教育(40.5%)。可见,个体商业经营者相对来说收入较高,尽管最焦虑的问题也是工资待遇,但选择的比例不到一半。此外,租住房屋和安全健康也是各类人员普遍焦虑的问题。

图17 新老一代进城务工人员最焦虑的问题(有效样本N=6560)

表5 不同职业(工作岗位)进城务工人员最焦虑的问题分布比较 %

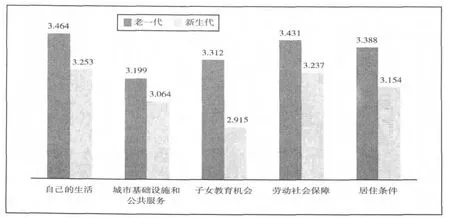

此外,问卷还特别针对进城务工人员的生活满意度,即进城务工人员对目前个人生活状态的主观感受与预期理想状态的比较评价,做了相关调查。分年龄段看(见图18):相对而言,老一代进城务工人员的生活满意度略高于新生代进城务工人员。除新生代进城务工人员对子女受教育机会的满意度(2.915)低于3分外,其余各方面的满意度得分均在3~3.5分之间,但没有达到满意分值(4分)的。

总之,对大多数进城务工人员来说,工作时间长、工资收入低,他们普遍感到城里物价太贵,房子租金高、住宿条件差,劳动合同签订率低,养老、医疗等社会保险福利与他们无缘,生病了能扛就扛或到便宜的小诊所买点药,真的遇上大病只能回家乡治疗或干脆选择放弃治疗;辛苦挣钱盼着子女有个好前途,但子女“入学难、上学贵”困扰着大多数普通打工者;尽管举家外出打工人数在增加,但他们的交往圈子局限在同乡或亲戚、工友之间,基本没什么娱乐休闲活动。凡此种种,导致进城务工人员家庭生活难以步入正轨,城市各种福利享受不到,加上子女教育和老人赡养的重压,他们的情感长期处于封闭压抑状态,人际交往存在障碍、信息获取受阻,进而影响到其职业发展和身心健康。

五、基本结论:进城务工生活,理想难以照进现实

图18 新老进城务工人员生活满意度得分比较

据国家统计局发布的农民工监测调查数据显示,2012年,全国2.6亿农民工中,外出的农民工已达1.6亿。可见,目前已有六成以上的农民工选择了外出打工,其中举家外出的农民工有3375万人,农民工乡城迁移模式呈现出明显的家庭化趋势。本次调查对象包括来自四川、江西、山东、河南、北京、广东、浙江及台湾等全国各省市的外出打工人员,目前所在的务工城市覆盖了我国绝大部分省市,数量最多的前五位依次是广东、北京、山东、江西、重庆,涉及行业包括建筑业、服务业及批发零售业等,共回收问卷6649份,通过对有效样本数据的统计分析,我们对进城务工人员的基本生活状态有了较为深入的了解,主要得出以下结论。

第一,进城务工人员之所以背井离乡,不管是只身还是举家迁移到城市来,都是为了寻求更高的收入和更好的生活,但往往是“理想很丰满,现实很骨感”,现实生活情景与梦想追求反差较大。在本次问卷调查中,七成进城务工人员的月收入集中在1000~3000元之间,月收入在4000元以上进城务工人员比例不到10%。总的来看,进城务工人员的平均月收入为2535元,比国家统计局发布的2012年年末外出农民工人均月收入(2290元)略有提高,但仍然远远低于城镇单位就业人员的平均工资。分年龄段看,新生代进城务工人员的工资水平相对集中于2000~3000元之间,老一代进城务工人员有的因为掌握了一技之长或经验丰富而收入较高,有的则因年龄过大、体力不支而又缺乏一技之长,收入不足千元。分职业或工作岗位看,一线生产人员和一线服务人员的月收入较低,相对集中于1000~3000元之间;专业技术人员和基层管理者月收入较高,15%的人月收入超过4000元,80%以上的人月收入高于2000元;个体商业经营者的月收入水平则有高有低,但高收入个体商业经营者(月收入高于5000元者)在整个进城务工人员中仅仅占5‰。

第二,进城务工人员的生活状况有所改善,但生活水平普遍较低,基本住房保障依然是老大难问题。扣除必要的生活成本,大多数进城务工人员将自己微薄的收入结余存起来或寄回家乡,用于盖房(买房)、子女上学等大的开支,而自己却节衣缩食,省吃俭用,住在简陋的单位宿舍或租住便宜的平房,2/3的进城务工者每月租住房屋所花费用在500元以下。当然,也有一部分经过努力先富起来的进城务工人员(13.6%)住在自己购买的房屋里,尤其是基层管理人员和个体商业经营者。

第三,生活动荡,城乡分居,留守老少赡养负担,依然是进城务工人员的家庭婚姻生活最关心的焦点矛盾和问题。调查显示,目前依然单身的80后进城务工人员比例达39.9%,排除个人主动选择单身外,大部分大龄进城务工人员主要是因为经济问题而在择偶和婚姻方面受到阻碍。已婚人员中,六成以上的进城务工人员与配偶住在一起,乡城流动人口的迁移模式呈现家庭化趋势,但迫于生存压力,挤在集体宿舍、没有夫妻房的已婚人员也不少,而且往往因为工作时间长、劳动强度大,夫妻之间以及和子女之间的交流很少,往往带来一系列家庭矛盾和冲突;对于长期分居的夫妻来说,他们潜伏着更大的婚姻危机,为了满足基本的生理需求,组建“临时夫妻”也悄然而生。在已婚已育的“80后”进城务工人员中,未与子女住在一起的占40.3%,子女正处于需要父母教育关爱的关键时期,但迫于生活压力而选择留在家乡,这样自然给孩子成长带来很多负面影响。在有学龄子女的家庭中,子女跟随父母在务工城市上学的比例仅为55%,且由于所在城市公办学校门槛高,繁琐的入学程序和不合理的变相收费等条件限制,他们往往不得不选择简易的打工子弟学校就读。

第四,由于进城务工人员被排除在城市的福利制度之外,透支着自己的体力去挣钱、存钱以备看病应急,或盖房、供子女上学、娶媳妇等大事之用,他们被生存挤去了自己应有的时间、精力和娱乐放松。对于进城务工者来说,挣钱成为他们最关心的事情,没有时间和精力去考虑休闲娱乐和人际交往。调查结果显示,进城务工人员目前最焦虑的问题中,排在前三位的是工资待遇、租住房屋和安全健康;以外人通常观点看来,进城务工人员受到较多的人际困扰和不公平的歧视,但他们自己似乎已经习以为常,人际困扰和受到歧视并未成为他们纠结焦虑的核心问题。

第五,进城务工人员业余生活单调,社会交往圈子局限在同乡或亲戚、工友之间,一时难以全方位融入城市生活。从农村流入城市,由于社会角色身份被多重挤压而变异,缺乏正常生活空间和安全感,进城务工者往往容易陷入自我封闭和压抑的状态,进而进一步将自己限制在一个狭小的活动空间里,除了拼命工作,没有太多的娱乐休闲活动。进城务工人员受职业分工、经济收入低、自我封闭心态及外在体制分割性环境影响,进城务工人员很少与务工城市的市民交往,他们的社会人际交往主要以血缘、地缘、业缘关系为主,不管是信息获取还是求职或流动,抑或是业余闲暇时休息,大都离不开老乡圈、同事圈,一时难以在政治、经济、社会和文化上全方位融入城市生活。

六、对策建议

通过对全国进城务工人员生存状态的调查结果显示,进城务工人员为解决生存或发展问题、过上更好的生活而来到城市,但现实生活情景与梦想追求反差较大。收入有限、住房简陋、生活质量低,日常家庭婚姻生活不和谐,人际交往和休闲方式单一是大多数进城务工人员真实的生活写照。然而,进城务工人员目前最担心的并不是人际交往或其他被认可、被尊重的精神需求,而是如工资待遇、安全健康和租住房屋等维持正常生活所需的、最基本的物质和安全需求。因此,在帮助进城务工人员解决生活困难方面应从以下三个方面着手。

首先,创造公平的制度环境,让城市建设的主力军——进城务工人员也能享受到城市发展的红利,尤其是在社会保障、住房、医疗、教育方面享受平等待遇。这就要求政府逐步推进户籍制度改革,剥离户籍所附属的福利功能。同时推进劳动就业、社会保障制度改革,增强进城务工人员的劳动保障权益,使他们过上老有所养、病有所医、伤有所疗、失有所得、生有所保的生活。这样才能增强进城务工人员的安全感和稳定感,在一定程度上满足其最基本的生存和安全需求。

其次,发挥社会援助力量,加快建立针对进城务工人员的公益组织(如“小小鸟”),为进城务工人员提供学习交流的平台,维护和保障其正当权益。类似的社会援助计划可以缓解进城务工人员在城市中工作和生活的压力,减少不安全感和孤独无助感,满足其较高的社交和尊重需求。

最后,提高就业能力和收入水平。目前进城务工人员最为焦虑的问题依然是工资待遇问题。大多数体力型进城务工人员就业能力低、获取收入能力有限、生活状况难以保障,最主要的原因是自身人力资本积累不足、社会资源有限。因此,只有从根本上解决自身的能力问题,才能真正满足其自我实现的需求。这就要求进城务工人员加强职业技能培训,在工作中积累经验,努力提高人力资本;同时要注意住房区位、社交圈子影响,利用各种信息资源和发展平台,提高人际交往技能,积累社会资本。

[1]叶静怡、周晔馨:《社会资本转换与农民工收入》,载于《管理世界》2010年第10期。

[2]任远、陈春林:《农民工收入的人力资本回报与加强对农民工的教育培训研究》,载于《复旦大学(社会科学版)》2010年第6期。

[3]李国珍:《已婚农民工婚姻生活满意度研究》,载于《兰州学刊》2012年第11期。

[4]章俊程:《农民工的人际交往现状、困境与出路》,厦门大学硕士学位论文,2008年。

[5]刘启营:《新生代农民工社会心态困境与应对策略》,载于《高等农业教育》2013年第1期。

[6]张占斌:《我国新发展阶段的城镇化建设》,载于《经济研究参考》2013年第1期。