合作治理的中国适用性及限度

2014-03-29王辉上海交通大学国际与公共事务学院上海200030

王辉,上海交通大学国际与公共事务学院,上海200030

一、研究综述与问题提出

作为一种流行的公共管理理论和社会治理模式,合作治理不仅被用来分析国际事务治理中的国际关系,还被用来解释中国市民社会和基层民主的运行情况,更多的是用来阐释公共事务如水资源、环保、养老服务、教育、医疗等供给过程中政府与其他社会主体的合作伙伴关系和处理机制。尤其是随着“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”社会管理创新理念的宣传和推广,学界掀起了一股浓烈的合作治理研究浪潮。桑玉成[1]、许玉镇[2]、史云贵[3]、候琦[4]、徐金燕[5]等学者从不同维度阐释了合作治理作为理论模型和分析框架在中国的适用面和解释力。学界对合作治理的介绍、阐释、争辩和应用说明中国学界在跨越西方话语框架的强势输入和朴素的本土经验主义思维桎梏后,面对后发现代化国家发展现代政治和社会结构调整的需求,走向了批评建构主义的研究路向。然而,作为在西方后现代社会兴起的一种公共管理理论,是否适用于国情极其复杂、现代化和后现代化双向进行、国家—社会关系等要素有别于西方的中国呢?回答这些问题首先需要界定合作治理的理论内涵。

Chris Ansell认为严格意义上的合作治理不仅需要非政府部门直接参与公共政策制定,还需要各参与者对政策结果负责,即从实质意义上做到共享决策权力,共担决策责任,从而区别于咨询委员会、公民大会等松散意义上的公民参与模式[6]543-571。其实质是强调政府和社会中其他行动者的互动,强调政府怎样激发社会和市场的活力[7]109-124。有学者在对西方合作治理的定义进行梳理的基础上发现有三个相同点:合作治理是一个集体的、平等的决策过程,平等的前提是每个决策者都拥有实质性权力和机会来反映其价值偏好;合作治理强调用协商的方法来解决跨部门问题,要求公开对话并能够相互理解;合作治理以共识为导向,以各利益相关方都相对满意的决策方案为目标[8]。

综上所述,合作治理理论强调各主体之间一种平等的伙伴关系,为了达成某项公共决策,政府与其他治理主体能够进行谈判、协商乃至妥协的过程,其最终目的是达成共识,从而成为各方合作行动的指南。合作治理不仅强调运用多元主体提供公共服务、以弥补政府不足、提高行政效率的工具理性,还强调社会参与、政府回应、达成共识的价值理性。笔者将合作治理界定为政府和市场、社会之间的合作,尤其强调政府与社会组织为解决公共问题的合作和协同,从而区别国际主体间的国际事务治理,也区别政府之间的跨界或跨区域的府际协同治理,还区别为解决公地悲剧,若干利益相关方在信任、规范和监督基础上成立的自主治理。然而,合作治理理论与20世纪90年代兴起的治理理论却有共同之处。虽然合作治理较之于治理更突显政府与社会的合作与协同,且这种合作关系更加具体、更加富有可操作性和技术性,但是二者都强调多主体平等参与、权力相互依赖、行为自主的网络。因此,探讨合作治理的适用性可以参考或借鉴治理理论适用性的研究成果。

对于它们适用性的讨论,一派观点认为其具有适用性,如孔繁斌[9]、郁建兴[10]等,他们认为治理和善治作为民主政治制度二次创新的实体,中国现有的国家—社会关系和政治—行政体制并不必然排斥公民参与,且作用日趋明显,治理理论具有适用性。另一派观点认为西方意义上的合作治理不适用中国。藏志军[11]、刘建军[12]、沈承诚[13]等认为中国尚不具备“治理”所要求的民主妥协精神、成熟的非营利组织和多元的伙伴关系等前提条件,所以不具有适用性。作为一种价值导向和分析框架,大部分学者着重指出合作治理对于中国构建服务型政府、促进社会发育和提高公共治理能力的积极价值,然而另一部分在分析合作治理产生的理论渊源和社会条件后,认为合作治理并不合适。对此,张力通过系统梳理指出,积极论者主张该理论对于中国的治道变革具有激励、指引和规范作用,而消极论者则将其与中国当前的经济社会发展条件进行比照,发现治理理论并不适合中国,言其适用性应该慎之又慎[14]。另外,李平原[15]虽然指出政府、市场和社会多元共治的适用性和局限,但是没有在中国场景中进行探讨,研究结论不太具有指向性。

综上所述,虽然学者们意识到合作治理适用性这个议题的重要性,且分析了其适用和不适用的理由,但是并没有具体阐释合作治理在中国的适用领域或表现方式,也没有仔细分析其存在的限度。因此,本文致力于回答合作治理在中国场景下是否具有适用可能性?具体表现在哪些方面?适用受到哪些因素的限制?研究路径是在提出问题的基础上,通过文献梳理提炼出合作治理的产生条件和适用领域,再结合当前中国的实际状况进行对比,假设相同则说明适用,部分相同则部分适用,不相同则不适用,最后判断合作治理之于当前中国的适用性和适用限度。该假设所隐含的逻辑是只有当新植入的环境具有与旧环境相同或相似土壤时,一项制度才有可能被移植并适用于新环境。

二、合作治理的适用可能性分析

判断适用可能性的基本路径是将合作治理产生的社会条件与中国当前的社会条件进行对比,以求找出相同或相异的因素作为推论可能性与否的依据。

(一)合作治理产生的社会条件

探讨哪些因素促进或引致了合作治理机制的发生是进行对比研究的前提。通过文献梳理指出,相对成熟的市民社会和后现代社会的来临是其产生的背景。

其一,相对成熟的市民社会。俞可平认为“90年代以来善治的理论与实践之所以能够得以产生和发展,其现实原因之一就是市民社会或民间社会的日益壮大。”[16]引入具有公益性、非营利性、志愿性、民间性组织或第三部门参与公共事务治理,构建公私合作的伙伴关系是当代西方政府解决不可治理性问题的不二法门。而若干第三部门联合起来共同行动便构成了独立于公域和私域的第三域,即处于政治国家和市场经济之间的市民社会。市民社会的中坚力量是富有公共精神的个人和社会组织,他们通过自己的活动来影响社会舆论和公共政策,从而促进国家和社会的互动。正如哈贝马斯所言:“政治公共领域处于私人领域与公共权力领域之间,它以公众舆论为媒介对国家和社会的需求加以调节”[17]。在西方国家,尤其是在美国的地方层面,公民通过结社的方式来行动的历史早已有之。如托克维尔所言:“美国人不论年龄多大,不论处于什么地位,不论志趣是什么,无不时时在组织社团。……社团成立之后,他们就不再是孤立的个人,而是一个远处的人也可以知道和行动将被人们仿效的力量。这个力量能够发表意见,人们也会倾听它的意见。”[18]132-136

成熟的市民社会以相对独立、积极参与的社会组织为载体。以美国为例,美国人的结社活动、公民参与如此之普遍与美国的政治—社会关系紧密相关。在西方资本主义国家建立之初,普遍奉行亚当·斯密的自由主义思想,让市场这只看不见的手自行运行,政府仅充当守夜人角色,只在维护公共秩序、保护产权和提供适当的公共产品上发挥作用。这种相对自由的政治氛围孕育了政治与社会的分野,为社会组织、市民社会的发育和成长提供了空间。而市民组织起来参与公共决策和公共管理在美国基层更是富有悠久的传统。无论是为了增进政策的接受度,还是为了提高政策的质量,美国地方政府都注重通过各种形式吸纳公民和社会组织参与。“公民实际上参与了寻求公共问题解决方案的过程,例如,他们可以决定是在社区中建立一应俱全的公园和娱乐设施,还是只在一些重要地方修建几个校园……或者,公民可以选择一些替代的方案,即这些服务是否应该以由私营部门全部独自的方式,或以租约外包的方式,或以与公共部门相互合作的方式来提供。”[19]因此,历史悠久、成熟多元、运转规范的市民社会在面对市场失灵和国家失灵时,便能够凭借自身的优势既能在某些领域独立发挥作用,也能够与政府或市场合作,通过缔结合约的方式参与公共治理,构成合作治理的重要主体。

其二,后现代社会的来临。虽然合作治理已在学界流行多年,但是它仍然成为2008年第三次明诺布鲁克会议的主要议题。在此次会议上,Cooper认为社会变得日益复杂,不同团体的利益、价值与目标变得更加多元化,这使得合作治理成为必需。基于传统的层级制已经无法有效解决复杂问题,因而产生出一种由非政府组织共同参与的需求和气氛[20]。足见,合作治理是在一种社会力量和社会结构破碎、多元、去中心化的社会形态中产生的。这种社会形态可以称之为后现代社会,它是与现代社会相对的一种社会形态。现代社会的组织结构在市场上体现为能促进大规模生产的福特制,在政治上表现为整齐划一、富有效率的官僚制,在社会生活领域遵循相对单一的价值标准和行为模式。后现代社会则倾向于对福特制、官僚制的瓦解,对统一中心标准的背离,表现为一种碎片化的、多元的、失衡的社会复杂形态。与现代社会所蕴含的整合、中央集权制、向心、总体性、宏大叙事、熔炉式、对称、大一统、普遍主义、牛顿经典力学等要素相比,后现代社会倡导的是解构、地方分权制、离心、破碎性、肢解文本、凉拌菜式、失衡、多元主义、相对主义和海森堡的测不准原理。

“虽然后现代社会看起来是一种相对主义和缺乏准则的状态,以及一种‘怎么都行’的折中主义价值观,但是人们还是要自己组织起来,通过对话和磋商来确立价值观、信仰和伦理准则等行为标准,以确保我们的生活世界富有意义和秩序井然。”[21]34-35后现代社会与合作治理模式之所以密不可分,是因为:一方面,在后现代社会中存在着高度的复杂性、不确定性、动态性和风险性,没有任何一个组织或公共权威能凭借一己之力解决所有问题,人们需要相互依赖、共同合作才能有效处理各种问题。如罗伯特·阿格拉诺夫所言:“协作的需要源于参与者的相互依赖,因为每个参与者拥有完成一项任务所需的不同类型和不同层次的技术和资源。”[22]33“现代治理面临着权力依赖的严重挑战。权力依赖意味着致力于集体行动的组织必须依赖于其他组织,并且不能通过命令的方式迫使对方回应,而只能通过资源交换和基于共同目标的谈判来实现。”[23]陈剩勇等也认为,“面对日趋分权和多样化的社会,组织惟有越来越依赖外部环境完成其使命,其大部分工作必须通过协调各级组织(包括公共和私人的)之间的复杂联结来完成。”[24]另一方面,新公共管理运动通过市场化导向的公私合作模式塑造了一大批具有一定公共治理经验的企业和社会组织,形成了多元的社会治理主体,以及基于分权基础上的碎片化社会治理网络,它们为各主体间对话协商、达成共识、参与供给提供了广泛的社会组织基础。如张康之所言,“尽管这种把社会拉入到治理体系之中来的做法主要体现在治理外包上,但其影响却是打破了国家及其政府对社会治理的垄断,模糊了治理者与被治理者之间的边界,造成了社会治理主体多元化的格局。”[25]

(二)合作治理的中国适用可能性

考察合作治理的理论模式在中国场景下是否适用,关键是廓清中国当前的政治、经济、社会发展状况是否能够与西方成熟的市民社会和后现代社会相对应,对应则说明适合,部分对应则部分适合,不对应则不适合。笔者拟在借鉴中国当前的国家—社会关系研究成果基础上,结合相关经验材料来进行比对分析。关于国家与社会关系的论述,国外通行的有法团主义和多元主义两派观点。而对于中国特色的国家—社会关系的本土建构,较有影响力的研究是康晓光等学者的观点。康晓光、韩恒通过实证研究指出,“分类控制”是当前中国管理社会组织的基本方略,即严格控制政治挑战性、动员性、宗教类的社会组织,扶持社会服务类、公益类的NGO[26]。他们在2007年的研究中进一步提出了“行政吸纳社会”概念,并以此概括当前中国大陆国家与社会关系的结构特征。行政吸纳社会的方式不仅包括限制,还包括功能替代和优先满足强者利益两种模式。在该种体制中,国家与社会既不是分离,又不是对立,而是互相走向融合[27]116-128。Chan依据社会组织的性质、资金来源和规模大小三个维度将当前中国的社会组织划分为三个层次:低度控制、中度控制和高度控制的社会组织[28]301-306。有学者认为在分类控制模式中,政府允许公民享有有限的结社自由,允许某些类型的社会组织存在,但不允许它们独立于政府,更不允许它们挑战政府的权威;同时,政府也有意识地利用各种社会组织提供公共服务的能力,使其发挥“拾遗补缺”的功能。其结果是,尽管公民自由获得了前所未有的发展,但是权威主义秩序并未受到根本性的挑战[29]。刘鹏在分类控制基础上提出了嵌入式监管模式,其脉络基本与康晓光等一致,重点分析了国家如何利用其机制与策略,营造符合其政治偏好的社会组织生存环境,从而达到对社会组织进行嵌入式监管或调控的目的[30]。

至此,从上述学者的研究中可以推断出,无论是分类控制模式,还是行政吸纳社会模式,抑或是嵌入式监管模式,当前中国政府与社会的关系一般都呈现出以政府主导、社会拾遗补缺的政府全能主义总体型模式。虽然不同类型的社会组织有不同的发展空间和政治参与渠道,但是远没有达到西方独立、成熟的市民社会状态。正如贾西津认为,在最常见的决策性参与中,倡导性非政府组织在某些领域获得成功但仍未形成普遍的制度性参与途径[31]。

如果说通过国家—社会关系来考察中国当前社会状况,得出的结论是中西方差异很大的话,那么通过后现代社会或转型社会的因素来分析当前中国社会状况,得出的结论可能并非天壤之别。首先,当前中国正处于双重转型社会中,一方面由神秘的、蒙昧的、封闭的前现代社会向祛魅的、理性的、开放的现代社会转型,另一方面却由整齐划一的现代社会向破碎多元的后现代社会转型。在这种双重转型中,虽然政府仍处于主导地位,但是随着利益格局的逐渐分化,价值观念也日益多元化,社会逐渐演化成断裂、破碎、失衡的格局。其次,随着人们文化程度的日渐提高和国外民主政治的影响,公民的利益诉求和参与意愿也急剧上升,地方政府为了提高政策的质量和政策的接受度,也逐渐采取一些恳谈会、听证会等形式让公民和社会组织参与公共政策的制定,浙江温岭民主恳谈会便是此类模式,2012年广东省吸纳社会组织成员成为人大代表也被誉为是富有典型意义的社会参与事件之一。再次,政府也面临财政压力、机构臃肿、政策执行和资源配置的低效率等失灵现象,需要借助市场和社会来生产与递送公共服务。最后,经过三十多年的市场经济历练,中国的企业和社会组织在参与公共事务中得到了成长与发展。

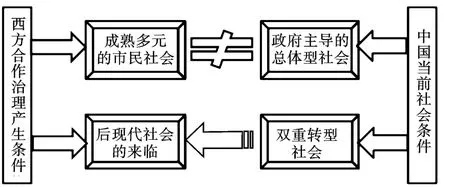

在西方成熟市民社会和后现代社会来临背景下的合作治理模式,其中国适用性的条件对比分析如图1所示。当前政府主导的总体型社会与西方成熟多元的市民社会是两种不同类型的社会形态,从此角度看,合作治理模式在中国难以适用。然而,中国社会的双重转型又隐含或指涉着后现代社会的来临,从此角度来看,中国与西方国家又有诸多共同点。故此,后现代社会的多元主义状态和资源相互依赖的需求使合作治理在中国又具备了适用可能性。

图1 合作治理的中国适用条件分析

三、合作治理的适用领域分析

从转型社会视角分析,合作治理在中国具有适用可能性,然而,合作治理模式的适用领域表现在哪些方面?这些领域在中国的适用性如何呢?这是本部分需要回答的问题。

(一)合作治理的适用领域

合作治理作为公共管理范式的一种新取向,它在发扬后者社会服务和公共产品市场化、民营化的基础上,引入民主参与、倡导责任和回应性,促使合作治理实现工具理性和价值理性的合流。Chris Ansell认为合作治理是正式的、公意导向的,涉及国家和非国家参与者的旨在集体决策或执行公共政策,或管理公共财产的过程[6]。Kirk Emerson and Stephen Balogh将合作治理界定为公共政策制定和管理的过程与结构[32]1-29。因此,可以将合作治理的表现形式或适用领域概括为公共政策制定与公共服务提供两方面。

在公共政策制定的合作治理中,政府一般扮演领导者、发起者或催化者的角色,以引导各利益相关者通过个人或组织的方式就政策问题、议程设置和方案规划等发表意见、提供信息、进行交谈、讨价还价、投票表决,最终达成共识。参与的主体包括作为具有公共精神的社会组织和个人通过关键公众接触、公民大会、咨询委员会、公民调查和由公民发起的接触、协商和斡旋等形式参与公共政策制定,其目的是提供信息,达成共识,谋求自身利益的实现。尤其是在美国的地方政府层级,公共政策制定中的合作现象非常普遍,以至于彼得斯认为,“参与是20世纪90年代的主要议题之一。……美国、英国、加拿大等国的政府工作需要协商和公民参与。这些例子都清楚地显示出,在这样一个时代,如果没有公众的积极参与,政府很难使其行动合法化。”[33]47

在公共服务的供给过程中,非政府部门、社会组织等扮演了不可或缺的角色,它们积极发挥自身的专业性、灵活性和创新性,与政府达成契约伙伴关系以弥补政府的失灵,从而提高公共服务供给的效率。如萨拉蒙通过考察美国15个州和地方政府的社会福利项目指出的那样:“在典型的社区中,政府直接提供的服务,不到它在这些领域提供资金的服务的2/5。剩下的3/5被外包给私人非营利和营利性组织。……非营利组织还是家庭服务、残疾人服务、儿童福利服务、精神健康和防止药物滥用服务、就业及培训,以及对艺术和文化等公共财政支持的服务主要提供者。”[34]84-85基于民营化大师萨瓦斯关于公共服务的提供安排者和生产递送者相区分的理念,政府通过合同外包、特许经营、补助和凭单制等方式与非政府部门建立关系,促使它们生产和配送服务。这也是合作治理与新公共管理的共同之处。

(二)适用领域的中国场景分析

政府对社会组织采取分类控制的策略,究其原因是根据各类社会组织所体现的挑战能力和提供的公共物品而定:对挑战能力强的社会组织采取严格的控制策略;对能够提供政府亟须公共服务的社会组织采取扶持策略;对提供公共物品并不是政府所急需的社会组织,或限制其发展、或采取放任政策。从国家—社会关系来分析,中国目前是党和政府主导经济社会的发展,此种模式虽然不能用极权主义体制来形容,但却可以用威权主义体制来刻画。其一,从决策体制来看,中国共产党中央委员会及其常委会、全国人大及其国务院作为国家的核心决策层,能对国家大政方针进行决策。此外,数量庞大、分布广泛、层层设立的党组织来确保中央一旦做出决策,便能够逐层传达、动员和落实。此种决策方式“从纵向上实现了中央对地方、地方对基层、基层对个人的政治整合。”[35]如此,社会参与公共决策的渠道和空间必然会被替代、挤压和限制。其二,从政府与社会组织关系来看,中国各级政府对社会组织进行分类控制,尤其是对政策倡议型的、政治动员型的、挑战反对型的社会组织控制严格,限制其生存空间,使其难以形成一定规模的、积极主动的、具有强烈参与意愿的政治组织或市民社会。所以,各地虽然出现了如浙江温岭式的民主恳谈会、听证会、咨询会、市民论坛等参与模式,但是很多作用有限,未达到实质意义上的公民参与决策效果。这与中国当前政治参与的空间仍然狭窄,非政府部门参与公共政策制定的渠道缺乏规范化、制度化的保障紧密相关。因此,总体上看,在中国当前决策体制中,“核心决策层是党政军机构,第二层决策层是民主党派,决策的影响层是工青妇等社团、机构和公民,而非正式组织处于决策的圈外结构”[36]126。综上所述,当前我国的决策体制、政社关系共同决定了社会组织,尤其是政策倡议型、动员型组织参与政策制定的制度空间还比较狭小,这与实质意义上的决策权力分享距离较远。因此,在公共政策制定方面,合作治理的适用性较低。

从社会转型的视角来分析,社会上逐渐形成了多元的利益格局和行动力量。在价值迷失和公共性扩散的社会中,政府自身的失效需要借助社会要素来弥补。提高服务效率,提升政治威信,具有经济资源的企业和具有公益导向的社会组织刚好能满足政府的需求。因此,大量的营利和非营利组织在教育、医疗、养老、环保、慈善、社会救济等公共服务领域发挥巨大作用,它们通过各种供给方式满足部分社会群体的需求。

以2014年北京市政府向社会力量购买社会服务为例,购买的主体是具有法人资格、连续两年年检合格的社会组织,购买的范围涵盖了公共服务类、社会公益服务类、社区便民服务类、社会治理服务类、社会建设决策咨询服务类共5大类、50项社会服务;购买的财政保障是市政府的专项资金。北京市政府之所以积极向社会组织购买服务,促进社会组织在公共服务中发挥作用,其原因包括:首先,随着服务型政府建设进程的加快,政府让渡出的部分社会管理和公共服务职能为社会组织参与合作治理开辟了广阔空间。其次,近两年来社会组织双重管理体制的改革、直接登记制度的推行激发了社组织的发展动力。当前,中国大部分省份已经开展或试行了对行业协会类、商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织直接登记,部分省份还下放了非公募基金会、异地商会、涉外民办非企业单位登记管理权限。这些制度的变革扩大了社会组织的自主性空间,拓展了社会组织的参与平台。再次,伴随着中国政府对购买社会服务、合同外包、公私伙伴关系、用者付费、凭单制、产权交易等新型政策工具的运用,社会组织也随之越来越广泛地参与到公共服务供给中,且通过实践历练了自身的能力、积累了丰富的经验。最后,国外社会组织的成功示范也对中国社会组织参与公共服务提供、达成合作共治模式起到指引和推动作用。

综上所述,产生于西方国家成熟市民社会和后现代社会背景下的合作治理模式,如果从静态的国家—社会关系视角来分析,该模式似乎不能在中国适用或者适用的程度较低,但是从动态的后现代社会来临、社会转型的视角来分析,该模式又能够在中国适用,且适用的领域较广,适用性较高。综合两种路径分析的结果,可以提炼出合作治理之于中国的适用领域及适用性,如表1所示。

表1 合作治理在中国的适用性

因此,在中国场景下,合作治理的适用性在公共政策的制定领域表现较低,在公共服务的提供领域表现较高。适用性的高低,一方面说明当前中国在政策制定过程中公民参与治理的制度障碍,而这种障碍与总体型、统合型的国家—社会关系密不可分。另一方面说明政府在控制公共决策权力的前提下进行适度改革,向社会赋权和让渡空间的新趋势。合作治理适用性与政府控制强度呈反比关系,即政府对社会控制强度越高,合作治理的适用程度越低,反之亦然。有学者认为由于担心失去控制以及对公共目的的优先考虑,政府决策者倾向于发展有合作关系的伙伴,他们往往与政府或政府官员具有可信赖的联系,在历史上表现出合作与服从的倾向,而这有别于西方基于公开市场竞争基础上达成的合作契约关系[37]251。从现实情况来看,这种说法不无道理,当前很多有影响力的社会组织一般都与政府保持着紧密联系。在公共服务提供领域中的合作程度虽然比公共政策制定领域的合作程度要高,但是基于政府主导的总体型社会背景,其合作程度仍然有别于或低于西方公共服务领域的合作程度。因此,这种合作治理模式反过来也印证了当前中国既是一种国家主导型的总体社会,又是一种多元性、不确定性、复杂性日渐增多的社会,还是一种资源相互依赖、渴求合作模式的超复杂、双重转型的社会。

四、合作治理的适用限度分析

根据结构功能主义的观点,特定的结构形式是因应社会需求而产生的,而结构的适应、维模、达鹄和整合这四方面功能的发挥程度则取决于结构内部各要素的协调运转程度。限度的产生很大程度是由于结构和功能不相契合所产生的张力制约了实践层面的开展程度。基于后现代社会和转型社会对资源相互依赖以及解决日趋增多的复杂性、不确定性社会问题的渴求,公共事务的合作治理模式在中国学术界和实务界的宣扬与推崇下应运而生。从理论上看,合作治理的适用性在公共服务提供领域要高于在公共政策制定领域。然而在公共服务的供给领域,合作治理的适用限度或功能发挥程度还与治理的主体——政府和社会组织这两个要素相关。

对于政府而言,合作服务管理体系是政府选择合作服务项目、界定服务标准、发起竞争招标、选择合作伙伴、进行投标谈判、发展合同要约、监督执行情况、规避相关风险、评估服务绩效并奖励或惩罚合作者,以提高社会服务供给的规则、制度和执行工具。体系决定能力,能力附着于体系。较高的合作服务管理能力取决于社会需求和服务提供之间的有效对接,提供服务组织之间的系统整合,以及政府和社区、公共系统与社会组织、应急管理系统与日常服务系统之间的互动发展。它是由合作理念、组织设置与体制安排相互作用的结果[38]。近年来,各地政府不断推动向社会购买服务的政策实践锻炼和提升了政府合作服务管理的能力。

然而,转型期的政府仍然面临服务合作管理能力不足的困境。首先,购买社会力量服务是在市场经济条件下兴起的政策创新,很多地方政府还缺乏解决具体治理问题的相关知识,还没有积累更好的发展合同要约、选择合适承包者和进行合约监督的能力,也就无法预测和控制治理活动的后果。其次,合作治理主体、治理问题、治理责任的多重复合性导致合作过程的渐进性和复杂性,从而也增加了政府提高合作治理能力的困难性。最后,整体上政府还习惯于以一种官本位式的高高在上姿态,倾向于运用传统式的直接干预、大包大揽和定额分配等强制型政策工具,而不习惯放下身段、运用较柔性的混合型和自愿型政策工具,同时也缺乏一种包容妥协、与社会进行公平谈判的精神。

对于社会组织而言,经过多年的发展,中国社会组织在参与公共事务治理中得以成长和发展,其参与意愿和能力相比于20世纪末都得到显著提升,特别是自2008年汶川地震以来,各类社会组织尤其是社会服务类、公益类组织因为得到政府的扶持而蓬勃发展,其建制的规范化、资金的多元化和服务的专业化程度日渐提高,这为进一步推动合作治理的中国适用性打下了良好基础。

但是同时应该看到,由于各种原因,社会组织体系内部也面临志愿失灵的问题。首先,社会组织的资金不足致使“服务乏力”,典型例子便是城市社区的民办养老机构因为缺乏充足资金而不能扩大规模、增加床位数来满足日渐增多的养老服务需求。其次,专业人才不足使社会服务呈现出“业余主义”。中国社会工作的教育培训体系起步较晚,职业通道在某种程度上也受到诸多限制,致使中国的社会服务人才较为短缺,服务的专业化程度仍然较低。再次,行业自律缺少致使其出现信任危机。“信任是社会资本必不可少的组成部分,信任能够产生互惠规范和公民参与网络。”[39]199各类民办非企业单位如民办教育和医疗机构,以及基金会近年来暴露的过度市场化取向和欺骗行为是非法牟利和缺乏诚信的体现。社会组织的信任危机致使社会组织的社会资本减少或流失,最终影响服务能力的发挥。总之,社会组织自身失灵使社会组织参与合作治理的资格和能力大打折扣。

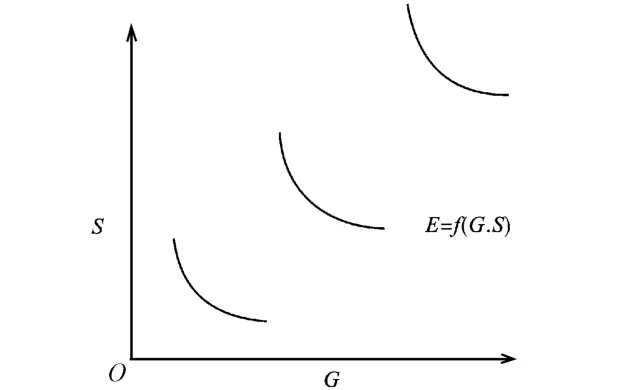

合作共识的达成、合作能力的培养和合作绩效的产生均受到政府和社会组织这两方面要素的限制。政府的合作服务管理体系和社会组织的合作服务参与体系的交叉重叠便构成了合作服务体系。合作服务体系的实际运转状态便是合作治理的适用程度,合作服务体系运转越高效、越合法、越顺畅,则合作治理的适用程度越高。综上所述,国家—社会关系和双重转型社会形态影响了合作治理在中国的适用可能性和适用领域,而政府和社会组织的合作服务体系耦合程度则直接制约合作治理的适用程度。因此,外在背景因素和内在结构因素共同作用或限制了合作治理的适用程度,如图2所示。

图2 合作治理适用程度的限制因素

如果剥离外在的国家—社会关系和双重转型社会因素,合作治理的适用程度(Extent)是政府(Government)合作服务管理体系和社会组织(Social Organization)合作服务参与体系相互作用的函数,即E=f(G.S),如图3所示。合作治理的适用程度受到政府的合作服务管理体系和社会组织的合作服务参与体系的影响。虽然不能准确计算适用程度的函数值,但是作为定性判断,适用程度与政府的合作服务管理体系和社会组织的合作服务参与体系呈现一种正相关性。政府的合作服务管理体系(能力)越完善(高),合作治理的适用程度越高;社会组织的合作服务参与体系(能力)越完善(高),合作治理的适用程度越高;二者的耦合体系(能力)越完善(高),合作治理的适用程度越高。反之亦然。然而,我们在认识到合作治理之于中国公共服务提供领域较高应用性的同时,也应该看到其受制于政府合作管理服务能力低下和社会组织自身的志愿失灵问题,合作治理体系的适用受到一定限制,而不是总处于一种顺畅高效、臻于完善的状态。

图3 合作治理的适用程度函数

五、结语

党的十八届三中全会《决定》提出全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化[40]。然而国家治理体系、治理能力中蕴含的治理理念有别于目前公共管理学界所认可的治理或合作治理理论。在中央政府决策层的视野中,治理体现为国家对社会公共事务的管理和规制,治理体系中最重要的主体仍然是政府。在学者的学术研究范畴中,治理或合作治理更侧重于政府与市场、社会的合作共治关系,治理模式的主体是多元的。

在西方成熟市民社会和后现代社会背景下产生的合作治理模式,不仅在理论上引入参与式的多元民主思想,超越新公共管理理论,开启了行政学范式进步的大门,还在实践上描绘了20世纪90年代以来政府与营利、非营利组织等社会要素进行协商决策和合作提供公共服务的生动画卷。从理论上讲,合作治理既能体现民主、回应民意,又能提高服务效率、弥补政府不足,从而被诸多学者誉为是人类社会理想的治理图景。然而,美国著名行政学家罗伯特·达尔在论述公共行政科学的三个问题时却说:从一个民族国家中的公共行政运作得出的概括,不能被普遍化并运用于一个不同环境中的公共行政。一种原则可能适用于一种不同的框架。但是,其适用性只有在对那种特定框架进行研究后才能确定[41]46。因此,合作治理理论是否适用于中国,就需要考察中国是否具备合作治理产生的社会客观条件。而这尤其需要考察社会组织的资格和能力,以及外在的制度框架。Anthony J.Spires认为在威权体制中,草根组织也能够生存,但是它们只能在持续不断的压制下生存。在这种危险的生存中,这些组织因为太脆弱而不能构成民主的根本主体。实际上,草根NGO之所以能够生存,是因为它们压抑了自己的民主需求,而以追求社会福利和服务为目标[42]。足见,社会组织的制度环境限制了其决策参与、社会协商的能力和通道。同理,刘金发认为中国的社会治理既不是完全建基于市场、社会之上,也不是完全由政府来统治,而是寻求一种国家主导的社会多元主义途径。未来的取向要求政府从权力的控制者转变为权力的分配者[43]93-104。

从市民社会维度来看,政府享有决策权力,其他社会主体参与实质性的决策过程可能性小,合作治理的适用程度较低。从转型社会维度来看,政府需要与其他社会主体达成合作关系,共同提供公共服务,合作治理的领域较广泛,合作治理的适用性较高。总而言之,实质意义上的合作治理之于中国更似一种权威型的合作模式,即权威型政府与弱公民型社会的合作。此种合作领域局限于公共服务提供,即政策执行领域的合作,而非在政策制定领域的合作。从此角度来看,合作治理在政道层面适用性低,而在治道层面适用性高。如果用价值理性和工具理性来考查的话,合作治理对于中国的适用性在价值理性层面表现较低,在工具理性层面表现较高。

合作治理的适用程度除受外在的国家—社会关系和双重转型社会影响因素之外,还受政府和社会组织这两方面内生结构要素的限制。在特定条件下,合作治理的适用程度与政府的合作服务管理能力和社会组织的合作服务参与能力呈正相关。然而,受制于缺乏经验和相关专业知识等因素影响,政府的合作服务管理能力并不高;社会组织的志愿失灵也侵蚀了其合作服务的参与能力,这二者共同造成了合作服务体系的不完善,进而总体上降低了合作治理的适用程度。因此,合作治理模式之于中国的适用性和适用限度需要审慎考辨。用合作治理理论来研究创新社会管理格局中的“公众参与,社会协同”因素时不应简单机械地移植,而应该在廓清合作参与的具体领域和方式的基础上,方能判断是否适用和怎样适用。在中国当前国家—社会关系和社会双重转型的背景下,认为公民通过各种形式参与公共政策制定便是合作治理模式是不科学、不严谨的论断,因为这种参与离合作治理所隐含的“决策权力分享”要求相去甚远。营利和非营利组织参与公共服务供给虽然较符合合作治理的模式特征,但是应当认识到这种合作模式仍然有别于西方社会中的合作模式,而这种特殊性则说明了西方概念框架中的例外因素。这种例外因素需要予以进一步注意和研究,如此方能更好地建构基于中国场景下的公共管理理论,并促进中国社会自主性建设与国家治理体系和治理能力的现代化。

[1]桑玉成:《官民协同视角下当代中国社会管理创新与发展》,载《山东大学学报》(哲学社会科学版)2011年第3期。

[2]许玉镇、毕荣:《我国旧城改造中利益相关者合作治理模式探析》,载《吉林大学社会科学学报》2011年第9期。

[3]史云贵、欧晴:《社会管理创新中政府与非政府组织合作治理的路径创新论析》,载《社会科学》2013年第4期。

[4]侯琦、魏子扬:《合作治理——中国社会管理的发展方向》,载《中共中央党校学报》2012年第1期。

[5]徐金燕、蒋利萍:《社区公共服务的多元合作供给:机制与绩效》,载《学海》2013年第4期。

[6]Chris Ansell, Alison Gash. “Collaborative Governance in Theory and Practice”, Journal of Public Administration Research and Theory, Oxford University Press, 2008.

[7]Nga Nyholm, Arto Haveri.“Between Government and Governance-Local Solutions for Reconciling Representative Government and Network Governance”, Local Government Studies,2009.

[8]蔡岚:《合作治理:现状和前景》,载《武汉大学学报》2013年第5期。

[9]孔繁斌:《治理与善治制度移植:中国选择的逻辑》,载《马克思主义与现实》2003年第3期。

[10]郁建兴、王诗宗:《治理理论的中国适应性》,载《哲学研究》2010年第11期。

[11]藏志军:《反思与超越——解读中国语境下的治理理论》,载《探索与争鸣》2003年第3期。

[12]刘建军:《治理缓行:跳出国家权力回归社会的陷阱》,载《探索与争鸣》2003年第3期。

[13]沈承诚、左兵团:《西方治理理论引入的社会条件分析》,载《行政论坛》2005年第5期。

[14]张力:《述评:治理理论在中国适用性的论争》,载《理论与改革》2013年第4期。

[15]李平原:《浅析奥斯特罗姆多中心治理理论的适用性及其局限性》,载《学习论坛》2014年第5期。

[16]俞可平:《治理和善治引论》,载《马克思主义与现实》1999年第5期。

[17](德)哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东等译,上海:学林出版社1999年版。

[18](法)托克维尔:《论美国的民主》(下),董果良译,北京:商务印书馆1995年版。

[19](美)理查德·C.博克斯:《公民治理:引领21世纪的美国社区》,孙柏瑛等译,北京:中国人民大学出版社2005年版。

[20]Cooper T.L.,Bryer T.A.& Meek J.“From Collaborative Public Management to Collaborative Public Governance:Capacity Building for Sustainability”, MinnowbrookIII Conference.2008(9).

[21](美)特里·L.库珀:《行政伦理学》,张秀琴译,北京:中国人民大学出版社2001年版。

[22](美)罗伯特·阿格拉诺夫、迈克尔·麦圭尓:《协作性公共管理:地方政府新战略》,李玲玲等译,北京:北京大学出版社2007年版。

[23](英)杰瑞·斯托克:《地方治理研究:范式、理论与启示》,载《浙江大学学报》(人文社会科学版)2007年第2期。

[24]陈剩勇、于兰兰:《网络化治理:一种新的公共治理模式》,载《政治学研究》2012年第2期。

[25]张康之、张乾友:《民主的没落与公共性的扩散》,载《社会科学研究》2011年第2期。

[26]康晓光、韩恒:《分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究》,载《社会学研究》2005年第6期。

[27]Kang Xiaoguang, Han Heng.“Administrative Absorption of Society:A Further Probe into the State-Society Relationship in Chinese Mainland”, Social Sciences in China,5,2007.

[28]Chan K..“Commentary on Hsu:Graduate Control and NGO Responses:Civil Society as Institutional Logic”,Journal of Civil Society, 6,2010.

[29]唐文玉:《如何审视中国社会组织与政府关系》,载《公共行政评论》2012年第4期。

[30]刘鹏:《从分类控制走向嵌入型监管:地方政府社会组织管理政策创新》,载《中国人民大学学报》2011年第5期。

[31]贾西津:《中国公民参与的非政府组织途径分析》,载《中国非营利评论》2007年第1期。

[32]Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh. “An Integrative Framework for Collaborative Governance”,Journal of Public Administration Research and Theory,22,2011.

[33](美)B.盖伊·彼得斯:《政府未来的治理模式》,吴爱明、夏宏图译,北京:中国人民大学出版社2001年版。

[34](美)莱斯特·M.萨拉蒙:《公共服务中的伙伴——现代福利国家中政府与非营利组织的关系》,田凯译,北京:商务印书馆2008年版。

[35]周光辉:《当代中国决策体制的形成与变革》,载《中国社会科学》2011年第3期。

[36]胡伟:《政府过程》,杭州:浙江人民出版社1998年版。

[37]敬乂嘉:《合作治理——再造公共服务的逻辑》,天津:天津人民出版社2009年版。

[38]王辉、张维波:《中国社会组织参与社会管理的功能与限制》,载《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2014年第7期。

[39](美)罗伯特D.帕特南:《使民主运转起来》,王剑、赖海榕译,南昌:江西人民出版社2001年版。

[40]《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,载《人民日报》2013-11-16(01)。

[41]颜昌武、马骏:《公共行政学百年争论》,北京:中国人民大学出版社2010年版。

[42]Anthony J.Spires.“Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State:Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs”, American Journal of Sociology, Vol.117, No.1 July,2011.

[43]Jinfa Liu.“From social management to social governance:social conflict mediation in China”,Journal of Public Affairs, 14,2014.