同样的题材,不一样的影像呈现——基于迪斯尼《木兰》与马楚成《花木兰》比较研究

2014-03-27华东师范大学传播学院硕士生

□文/王 帅,华东师范大学传播学院硕士生

动画电影《花木兰》海报

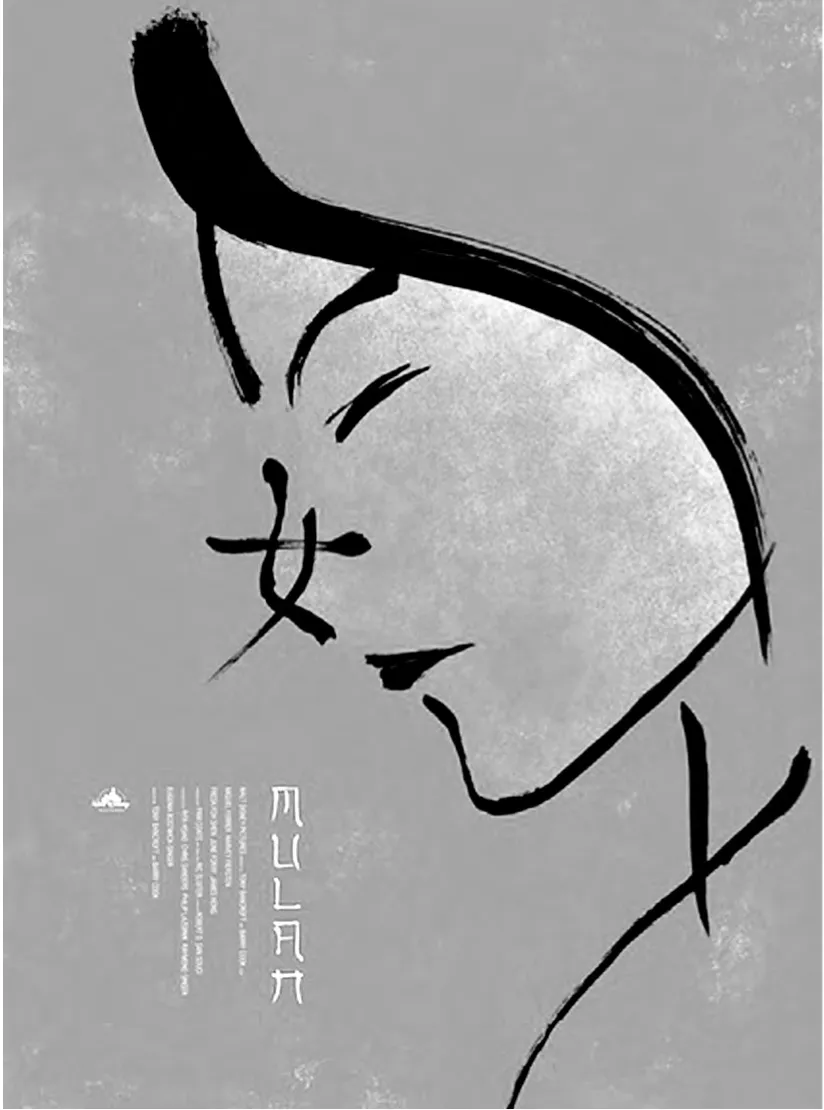

电影《花木兰》海报

1998年迪斯尼改编中国题材的卡通片《木兰》在全球各地上映,2009年中国也推出了自己的《花木兰》,中美两国对同一题材进行拍摄为文化比较研究提供了难得的素材。

一、人物塑造与文化差异

将不同文化背景下的同一角色——木兰进行比较,我们可以看到美国与中国对相同题材的不同处理方式,从而归纳东西方文化的区别和差异。

按照结构主义马克思主义者阿尔都塞的主题建构理论,我们日常的传统性别观念并非一开始就存在,而是由历史和文化建构起来的,特别是由长期以来居于主导地位的男权主义文化建构而成的。[1]马楚成执导的《花木兰》中,赵薇饰演的花木兰是一个孝顺、勇敢、心存大义的民族英雄,是一个贤惠、传统、隐忍的中国传统女性形象,她为尽孝道而选择女扮男装替父从军,她在遭人背叛弹尽粮绝的时候说:“士兵可以叛我,将军可以弃我,但我花木兰绝不背叛国家。”当她以为文泰死了,日夜买醉萎靡不振的时候,小虎对她说:“你的逃避害死了文泰哥,以后还会害死更多兄弟”,于是她以大局为重,强迫自己抑制悲痛去像个男人一样拼杀战场。在战争结束之后,木兰放弃官衔放弃爱情选择归乡。这都无疑体现了她作为女性的自我意识的缺乏,而自觉地成为他者,成为男性战场世界里的常胜将军,夫权、父权、皇权指引着她的同时也压迫着她。花木兰就这样在马楚成的镜头之下被塑造成一位具有标签性质的“中国式的英雄”:理智、顺从、节欲、舍己为公。

在迪斯尼版的《木兰》中,中国传统文化底蕴被美国主流文化的个人主义价值体系和女权主义价值观所直接置换。影片中,迪斯尼对中国传统元素做了很大限度的保留:媒婆的形象、红色护城墙、喜气的红灯笼、长城、皇宫、柳树、佛洞;音效设计使用中国的长笛、古筝、二胡;风格上借鉴中国画的一些技法,工笔水墨结合,虚实交错,具有东方韵味。更可以看到各种具有美国社会内容意味美的镜头,比如香肠煎蛋的早餐,木兰与皇帝拥抱,与摇滚乐疯狂起舞等等。影片中的木兰独立、勇敢,认同“男女平等”意识,肯定“个人奋斗”的人生价值。花木兰不再是一位遵守着三从四德的东方女子,而变成一位有趣、机智、敢于冒险、勇于选择、在战场上能够与男人平分秋色的带有迪斯尼血统的中国姑娘,她追求个性解放,突破传统意识束缚,最终实现了自我价值。在片末,获救的皇帝向花木兰行礼,群臣跪拜花木兰,更是表达了个人价值凌驾在国家意志之上。宣扬的价值观自然也与中国影片不同,没有走“悲情”的路线,营造的是活泼、热情的基调,不再生硬嵌入宏观的国家观念和集体意识,反倒凸显个人价值和奋斗意义。延续的是与美国西部片里常见的拯救危难人民的孤胆英雄相同的美国梦,即平凡人通过自己的努力也可以取得非凡的成就成为英雄,显示出更现代性的观念。被迪斯尼所“异化”的花木兰,受到了全球范围内的欢迎和认可。

二、美国电影驰骋全球的通行证

美国好莱坞在全球具有极大的影响力,通过他们包装后的中国题材在全世界范围内获得高额票房产生巨大影响。美国电影处理宏大叙事题材却往往从小处入手,把个人命运融入宏大叙事中,如《木兰》中,通过描写木兰从军抗击匈奴的事迹过程来展现恢宏的历史进程和动荡的政局。“美国人的民族角色认同源泉不是国家而是个人,不是整体而是个体,个人的边疆决定国家的边疆,个人主义才是美国主义的核心。”[2]电影中人物通过个人努力获得成功,更加强调以人为本,尊重个人发展和价值,可在实际上文本潜在的意识形态意义却是在表征社会的文明和公正,个人的自由追求离不开国家营造的和平社会环境,总归还是对主流的一种礼赞。比如灾难片《独立日》、《后天》、《2012》等等,遇到危难之时,就会适时出现一位智勇双全的英雄来逆转形势,拯救了美国,也拯救了世界。“平民英雄”是美国的精神支柱和象征,体现的是个体依赖社会而存在,却也能为社会的发展、国家的昌盛发光发热,将“个人主义”的价值最大化。

迪斯尼负责品牌推广的高级总裁马修·莱恩曾说:“普世价值是故事的主题。好比《白雪公主》讲的是恋爱,可以逾越社会障碍;《木兰》讲的是女儿为父亲而付出勤奋。消费者通过采取迪斯尼故事,发生感情上的共识,获得触及心灵的感染。”[3]不仅仅迪斯尼意识到这一点,包括好莱坞、梦工厂等制片公司都充分的加以运用将之发扬光大。他们的优势在于掌握了最适合的讲故事的方法,运用戏剧化的电影结构,强调冲突,又有高科技的支撑,把形式和内容很好的结合在一起,为叙事服务。美国是一个移民国家,在一定程度上来讲,它掌握了本国观众的品味,也就相当于掌握了全世界观众的品味。如同中国三十年代的上海,作为一个移民城市,调查和了解上海电影观众的观影心理,也就大致可以推断出全国观众的观片嗜好一样,从而拍摄出符合观众期许的影片。另外,美国电影懂得创新和包容,从早期影片中尽是“野蛮粗鲁”的黑人形象到《七宗罪》中与皮特合作的摩根·弗里曼到后来奥巴马上位成为美国总统,黑人的地位在美国主流社会得到了最大限度的提升。从二十世纪二十年代就有世界各国导演受邀到美国拍片,比如:英国的希区柯克、法国的吕克贝松等等。包括中国的导演、演员也加入到了这个浩浩荡荡的队伍中,包括吴宇森、李安、巩俐、章子怡等等。这都充分表明了美国电影业及整个社会的一种包容和敢于创新的态度。

三、文化的碰撞和融合

美国电影宣传策略主要依赖于国家形象的塑造和价值观的宣传,弘扬“自由、平等、博爱”等美国精神。有学者认为美国试图通过塑造不一样的“木兰”进行文化侵略。从世界文化史可以看出,外来文化在本土生根发芽,都要与本国具体的国情相结合,并且适应于本土,才有可能枝繁叶茂。

其实,好莱坞全球化的目的之一,就是获取利润即赚更多的钱。如果作为一种市场营销的理念,中国是一个市场大国,美国电影关注中国观众的品味也是理所应当的。因此,大众在美国文化面前并不是全盘接收,将受众完全看作被动,难免忽视了受众自身的主观能动性。如若作为一种消费,我们更应该坚持消费过程中的复杂性和消费主体的主观能动性,文化的碰撞和融合,才能得到更好的借鉴和交流。

通过对同样题材却有着不一样影像呈现的迪斯尼《木兰》与马楚成《花木兰》背后原因的探析,也让我们发现自己传统题材的全球传播价值,我们更应该立足本土文化,发扬民族特色,积极学习和借鉴好莱坞电影成功的方法,才能更好的让中国文化在世界电影之林发扬光大。

[1]蔡帼芬:镜像与她者:加拿大媒介与女性[M].北京:中国传媒大学出版社,2009:135.

[2]蓝爱国.好莱坞主义[M].桂林:广西师范大学出版社,2003:88.

[3]苏世昌.迪斯尼-花木兰的成功之道解读[J].名作欣赏,2012(03):171-172.