厦门湾—九龙江口地区MIS 4以来孢粉组合特征及古气候意义*

2014-03-23瓦西拉里王建华郑艳伟骆美美陈慧娴黄康有曹玲珑

瓦西拉里,王建华,郑艳伟,骆美美,陈慧娴,黄康有,曹玲珑,3

(1.中山大学地球科学与地质工程学院∥广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室,广东 广州510275;2.广州地理研究所,广东 广州510070;3.国家海洋局南海工程勘察与环境研究院,广东 广州 510300)

厦门湾—九龙江口地区为九龙江进入台湾海峡的通道,属于海陆过渡带,海陆相互作用强烈,九龙江河口平原第四系发育。本文选取九龙江口、厦门湾地区的第四纪沉积作为研究对象,探讨区域晚第四纪气候变化的历史。我国河口地区第四纪古气候与环境变化研究在黄河三角洲、长江口和珠江三角洲等地区进行较多,并有较丰富的成果。在东南和华南沿海地区,研究也涉及其他河口海湾地区如九龙江口[1-7]、杭州湾、闽江口以及韩江三角洲等等,但是这些地区的古气候研究相对薄弱。华南沿海不同地区的河口沉积物记录的第四纪古气候具有不同特征,需进行不同区域古气候特点在时间上和空间上的对比研究,而研究厦门湾—九龙江口地区的晚第四纪古气候特征及其演变对了解福建沿海晚第四纪古气候演化历史具有重要意义。

厦门湾—九龙江口地区的第四纪古气候研究始于20世纪80年代,前人研究结果表明本区晚更新世以来的孢粉主要以里白属、栲属、栎属、松属、山毛榉属、水龙骨科、禾本科、蕨属等为主[2-4, 8-10]。例如:杨焦文对龙海下仓九龙江口平原SI孔及其他几个孔进行分析结果,认为九龙江口平原地区全新世气候从早到晚的变化顺序为:温暖略湿—温暖略干—热湿—暖热略干—暖热湿润[2];于永芬等根据厦门港湾12个第四纪剖面沉积物的孢粉分析结果划分出3个孢粉带,探讨了古气候演化过程:晚更新世晚期至早全新世气候为温凉干燥;中全新世气候特征为湿润暖热,是冰后期全新世的海面最高时期;晚全新世至现代气候转为暖干[9]。陈文瑞等根据九龙江河口平原海澄ZK5孔、沙头CK10、凤鸣CK18、宝里ZK14孔以及石马SI孔剖面的孢粉组合,经分析对比得出本区9个综合孢粉组合带,并认为湿度和温度是影响本区晚第四纪植被演替的两个主要影响因素, 但湿度是具有最重要的决定性因素[4, 6]。

尽管本区的第四纪古气候研究方面已有较多成果,但厦门湾、九龙江口处于亚热带大陆边缘,气候波动小,植物类型复杂,加上河口地区存在沉积环境和沉积物性质变化较大、沉积间断等干扰,在某种程度上,根据单一剖面孢粉组合的变化准确地推断气候变化还存在一定的偏差和难度,需综合区域不同钻孔剖面的研究予以弥补和不断完善。本文试图通过研究九龙江口1个(ZK1)和厦门湾地区2个(XM4和XM8)钻孔的孢粉组合特征,结合沉积相和年代数据,探讨本区晚第四纪古气候和古环境演变。

1 研究区及钻孔概况

1.1 研究区概况

厦门湾地处我国东南沿海,福建省东南部,九龙江北岸的沿海部分,濒临台湾海峡,港湾发育,海岸线迂回曲折,滩涂较发育。九龙江口位于厦门湾海域以西,系东西向的沉溺河口湾,南、北地势高,多低山丘陵,西部地势低平以三角洲平原为主。厦门湾海域为正规半日潮,潮流形式属往复式,平均潮差3.99 m,最大潮差7.78 m。研究区地处热带地区,平均气温21 ℃,年降水量1 334.8 mm,属亚热带海洋性季风气候,地带性植被属亚热带常绿阔叶林带,林下草本不发达而以蕨类为主。本区第四系地层主要为晚更新世以来的沉积物,厚度在河口地区一般厚约20~30 m,河口平原南部最厚可达75 m,其中全新统地层厚度约20 m左右。

1.2 钻孔概况

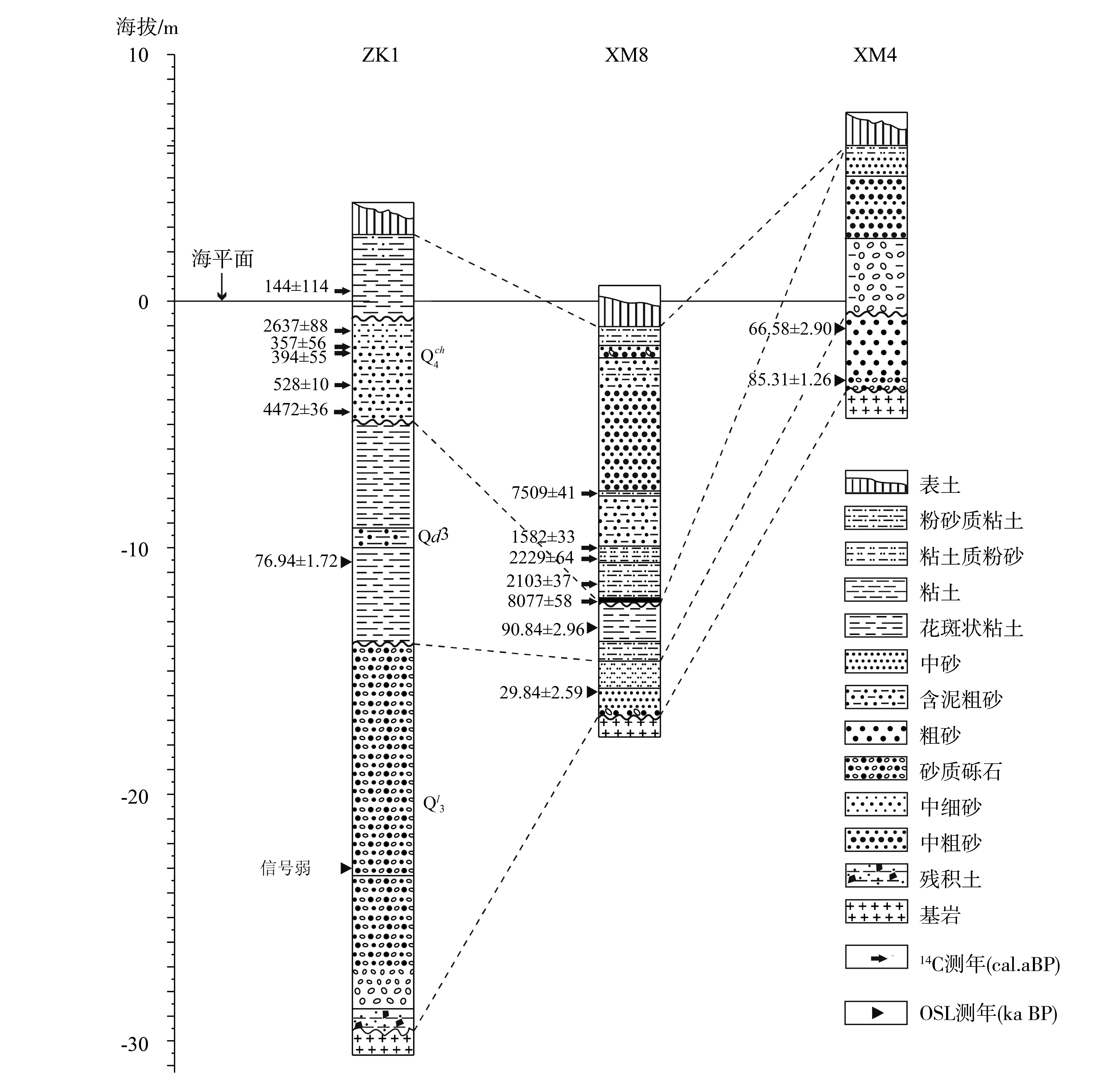

本次在厦门湾及九龙江口地区取得穿透第四系的钻孔岩芯ZK1、XM4和XM8(图 1),均采用套管式取芯的方法,岩性特征见图2。其中ZK1孔位于龙海市紫泥镇金定村金定砖厂附近(117°53′6.53″E,24°28′33.68″N),地面标高4.0 m,孔深39.6 m,其中-17.9~-32.7 m(文中所有深度指孔口往下为负值的深度)为卵石-砂砾层,以下为残积层和全风化黑云母花岗岩。XM4孔位于同安双溪大桥旁(118°9′13.52″E,24°42′31.51″N),地面标高约12 m,总进尺17.4 m,其中-9.4~-12.0 m为卵石层,-15.6 m以下为全风化花岗岩。XM8孔位于厦门岛上筼筜湖南岸,(118°5′35.16″E,24°28′31.58″N),地面标高约2.2 m。总进尺19.5 m。

2 钻孔年代分析及地层划分

2.1 九龙江口钻孔年代分析

本次研究的ZK1 孔穿透整个第四系,获得有效年龄6个AMS14C测年(表1),另外取2个样品进行光释光测年(OSL)(表2)。本次研究AMS14C测试由中国科学院广州地球化学研究所完成,并使用Calib 5.0软件将测年结果校正至日历年龄;光释光测年由中山大学地球科学与地质工程学院光释光实验室完成。

图1 研究区区域地理和钻孔位置

根据岩性特征, ZK1孔-8.9 m处存在一个沉积间断面,界面之上是灰黑色中砂夹粘土层并含有碳屑(常见于河口三角洲全新统底部[11-12]),之下则为黄褐色—灰黄色—红褐色“花斑状”杂色粘土,在珠江三角洲地区的第四系地层中也存在“花斑状”杂色粘土,被认为是在末次盛冰期风化形成,顶面是全新统与晚更新统的界线[13-15];磁化率、粒度、Sr/Ba比值等均在此发生明显的变化[5];在界面以上的地层中孢粉含量骤然增大,远远多于界面以下的地层,因此,-8.9 m是ZK1孔全新世和晚更新世的界线。全新世沉积物在-8.5 m的沉积年龄为(4 472±36) cal. a BP,推断其开始沉积年龄约为4.5 ka BP。其它测年结果中CI-2年龄为(2 637±88) cal. a BP,出现年龄倒置,除此之外年龄值均在千年以内,CI-2年龄明显偏老,测年所用木炭块可能是再搬运的老木炭,造成测年结果出现偏老现象[11, 16]。

ZK1孔下部更新统地层沉积年龄的确定利用光释光测年方法进行,但测试结果不理想,只在-14.6 m处获得数值为(76.94±1.72) ka BP的年龄,根据区域年代地层分析[5],此结果亦可能偏老(表2)。尽管ZK1孔更新统地层测年结果无法得到准确年龄,结合陈文瑞和曾金炉等在九龙江口平原的研究[1, 6],可以认定ZK1孔更新统地层应属于上更新统。

2.2 厦门湾钻孔年代分析

厦门湾的钻孔有XM4和XM8,其中XM8共取5个样品进行AMS14C测年、2个样品进行光释光测年,XM4取2个样品进行光释光测年,测年结果见表1和表2。 XM4孔-13.1 m的光释光年龄为(66.28±2.90) ka BP,-15.2 m处为(85.31±1.26) ka BP,均表明XM4孔为晚更新世以来的沉积,但根据区域地层年代对比,两个数据都可能偏老。

根据XM8孔岩性特征及其变化,在-14.4 m处有一层薄层炭屑,以下为黄灰色—灰黄色硬粘土,即花斑粘土。结合-14.38 m处的测年结果为(8 077±58) cal. a BP,测年所用材料为泥炭,结果可靠[11, 12],故XM8孔-14.4 m以上为全新世沉积物,其下为更新统。在-10.0 m的年龄值为(7 509±41) cal. a BP,较之其它年龄明显有误。

表1 研究钻孔AMS14C测年结果

Table 1 AMS14C dating data of boreholes ZK1 and XM8

钻孔样品编号样品性质采样深度/m测试编号测试结果/(aBP)校正年龄/(cal aBP)ZK1CI-1植物碎屑-3 60GZ5328160±30144±114CI-2炭化木块-5 20GZ53292535±302637±88CI-3炭化木屑-5 85GZ5330265±25357±56CI-4植物碎屑-6 10GZ5344335±25394±55CI-5腐木块-7 40GZ5331490±30528±10CI-6腐木块-8 50GZ53323990±304472±36XM8CVIII-0沉积物-10 00GZ53426605±357509±41CVIII-1贝壳碎屑-12 20GZ53481670±301582±33CVIII-2贝壳碎屑-12 65GZ53492190±252229±64CVIII-3贝壳碎屑-13 75GZ53502125±252103±37CVIII-4炭化木屑-14 38GZ53437240±358077±58

表2 研究钻孔光释光测年结果

Table 2 OSL dating data of boreholes ZK1, XM4 and XM8

钻孔样品编号测试材料采样深度/m环境剂量率/(Gy·ka-1)等效剂量/Gy测试结果/(kaBP)ZK1I-2细粒石英-14 604 20±0 4323 19±7 2276 94±1 72I-4细粒石英-27 002 74±0 2信号弱无法测量XM4IV-1细粒石英-13 103 85±0 3255 43±11 1866 28±2 90IV-2细粒石英-15 202 16±0 2184 65±2 7485 31±1 26XM8VIII-1细粒石英-15 404 33±0 4393 07±12 8390 84±2 96VIII-3细粒石英-18 104 90±0 4146 23±12 6929 84±2 59

XM8孔更新统地层没有可用于AMS14C测年的材料,其光释光测年结果出现倒置且年龄值相差较大,在-15.4 m年龄值为(90.84±2.96) ka BP、-18.1 m处为(29.84±2.59) ka BP,两个数据虽倒置,但都落在晚更新世区间。姚庆元等认为厦门岛晚第四纪沉积层最老的为晚更新世晚期,沉积年龄晚于40 ka BP[17];蔡丽珠在厦门岛筼筜港的ZK3702孔-22.20 m(含有孔虫海侵层)处获得的14C测年为(16 000±650) a[18],但该年代数值与该时为全球低海平面期的事实不符,14C测年样品极可能有受到“新碳”效应影响而偏新,对比珠江三角洲等地区的海侵事件年代,该次海侵的时代应在30~25 ka BP[18]。

2.3 研究区地层划分

图2 钻孔岩性地层划分与年代

3 孢粉鉴定分析

本次研究根据岩性差异和实验需要,分别称取8.7~42.8 g样品进行前处理。孢粉样品实验室前处理采用常规方法[21],流程主要包括HCl去除钙质,氢氧化钾热水浴,过筛后用重液浮选法提取孢粉,最后制成玻片。所有玻片在德国FOTON 显微镜下经过观察鉴定和统计。孢粉绝对浓度的计算采用外加石松孢子的方法,每个样品加入一片现代石松孢子(约含27 637粒石松孢子)作为参考来统计。

ZK1孔在-32.7~-1.3 m的岩芯上根据岩性变化共取41个样品,共统计孢粉8 644粒,平均每样约210.8粒。上部-5.2 m以上的样品中,孢粉含量丰富;中部-8.9~-5.2 m孢粉含量减少;-8.9 m以下花斑状粘土、粗砂砾以及卵石砾石层,孢粉含量非常低。

XM4孔在-15.6~-5.7 m的岩芯上共取13个样品, -9.0~-6.8 m的样品中孢粉浓度较低,平均仅有140粒/g。-9.0 m以下样品的孢粉组合和孢粉浓度更低,其平均孢粉浓度仅有28粒/g,不足以进行统计学分析。因此,对XM4孔只简单阐述其孢粉浓度随深度变化特征。根据该孔地层划分,下部龙海组孢粉含量相比上部东山组明显少很多。

XM8孔在-17.9~-3.2 m的岩芯中共分析35个样品,-14.7~-3.3 m的20个样品中,其孢粉浓度大,为6 400粒/g;-14. 7 m以下地层岩性主要为花斑状粘土、白色细砂、粗砂,孢粉数量稀少,不足以进行统计学分析。

木本植物花粉种类主要有松属(Pinus)、常绿栎属(Quercus(Evergreen))和落叶栎属(Quercus(Deciduous))、栲属(Castanopsis)、石柯属(Lithocarpus)、银柴属(Mallothus)、桑寄生科(Loranthaceae)、杨梅属(Myrica)、毛茛科(Ranunculaceae)、马鞭草科(Verbenaceae)、无患子科(Sapindaceae)、红树科(Rhizophoraceae)、桑科(Moraceae)、枫杨属(Pterocarya)、阿丁枫属(Altingia) 、桦属(Betula)、山毛榉属(Fagus)、云杉属(Picea)、冬青科(Aquifoliaceae)、山龙眼科(Proteaceae) 、漆树科(Anacardiaceae)、鹅耳枥属(Carpinus)、枫香树属(Liquidambar)等。

草本类花粉主要可见有到禾本科(Poaceae)、藜科(Chenopodiaceae)、蒿属(Artemisia)、百合科(Liliaceae)、蓼科(Polygonaceae)、茜草科(Rubiaceae)、毛茛科(Ranunculaceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、玄参科(Scrophulariaceae) 、叶下珠属(Phyllanthus)、蔷薇科(Rosaceae)、天南星科 (Araceae),湿生的莎草科(Cyperaceae)以及水生植物的香蒲科(Typhaceae)等。

蕨类的孢子主要有阴生或水生的金毛狗属(Cibotium)、石松属 (Lycopodium)、水龙骨科(Polypodiaceae)、海金沙科(Lygodiaceae)、笀箕属(Dicranopieris)、乌毛蕨属(Blechnum)、金星蕨科(Thelypteridaceae)、里白属(Hicriopteris)、单缝孢子(Monolet spores)、三缝孢子(Trilet spores)以及水生环纹藻属(Concentricystes)等。

孢粉种类主要以蕨类含量占绝对优势为主,木本和草本类含量相对较低。由于蕨类孢子的数量相对较高,将其计算百分含量难以反映出其它孢粉种类含量真实的变化。因此,本文中木本和草本的百分比以花粉总数为基数,蕨类的百分比则以总孢粉数位基数计算。

4 孢粉组合带及古气候分析

4.1 ZK1孔孢粉组合带

根据ZK1孔的孢粉分析结果,结合岩性特征及孢粉的聚类结果,将其孢粉组带成划分为3个:-8.9 m以下上更新统地层为孢粉稀少的带,由于孢粉种类较少且浓度低,无法作图分析,只根据孢粉浓度粗略地划分为组合带A和B,组合带A对应晚更新世龙海组,组合带B对应东山组 ;全新统长乐组划分为两个组合带C和D(图3)。

C带(蕨类-禾本-莎草-松科孢粉组合带, -8.9~-4.7 m),此带孢粉较少,浓度稍低,平均浓度为6 190粒/g。本带中有7个孢粉样品,其中4个样品孢粉浓度小于1 000粒/g,孢粉含量较少与沉积物为中细砂有关。根据孢粉浓度C带又可细分为浓度较高的C1和较低的C2两带,蕨类孢子以里白科笀箕属为主,三缝孢子、单缝孢子含量次之,石松属、金毛狗蕨属、海金沙科以及水龙骨科等很少。亚热带常绿阔叶林的栲属和栎属是当时植被的主要组成种类。落叶类很少,落叶栎属变化较常绿栎属明显。针叶类的松属所占百分比较小,没有占据绝对优势,在C1带相比C2带少;草本类以禾本科为主,同时莎草科花粉含量也相对较高,蒿属较低,当时可能已形成一些沼泽湿地。

图3 ZK1孔全新统孢粉百分比图式

D带(蕨类-栎属-禾本科组合带,-4.7~-1.3 m), 本带孢粉浓度较C带有明显增加,平均浓度达30 490粒/g。孢粉种类也相对较为丰富,其中常绿阔叶林以栲属、栎属和大戟科花粉为主,石柯属孢粉含量增加,并出现红树科孢粉;草本植物花粉当中以禾本科、莎草科和蒿属花粉为主,但莎草科花粉有所减少;蕨类孢子仍以芒箕属占主要地位,单缝孢子、三缝孢子相对减少。本带孢粉含量自下而上逐渐增大,亦可细分为D1和D2,顶部的D2带孢粉含量较带D1多,D2带中石柯属、大戟科以及金毛狗蕨属含量减少,表明孢粉组合受人类活动影响显著。

ZK1 -8.9 m以下的上更新统沉积中,孢粉浓度非常低,龙海组主要为砾石—粗砂沉积。孢粉组合带为A,只鉴定出松属、落叶栎属、禾本科、莎草科、芒箕属、单缝和三缝孢子等,东山组虽以粘土等细粒沉积为主,但在末次冰期遭受强烈的风化作用,孢粉浓度非常低,组合带为B,有少量的笀箕属、落叶栎属、石柯属、栲属、单缝和三缝孢子等。尚无法直接利用本次孢粉分析结果判断研究区晚更新世气候特点。

因此,需参考前人关于本区晚更新世的孢粉研究资料,完善晚更新世气候研究。陈文瑞等综合研究九龙江口平原晚更新世的孢粉组合后将其划分为9个孢粉组合带,其中VII和VIII按照目前的地层划分属于东山组,VII带为里白属-凤尾蕨属-金毛狗蕨属-栲属-杜英属-松属-栗属孢粉组合,应为末次冰期晚期气候期,VIII为里白属-松属-禾本科-蒿属-水龙骨科-蕨属孢粉组合,根据所测得14C年龄本带应属于末次冰期盛期时期;IX带对应地层则应为龙海组,为栲属-山毛榉属-松属-栎属-水龙骨科-鹅耳枥属孢粉组合带,14C年龄显示年龄大于40 ka BP,属于末次冰期亚间冰期[4, 6]。

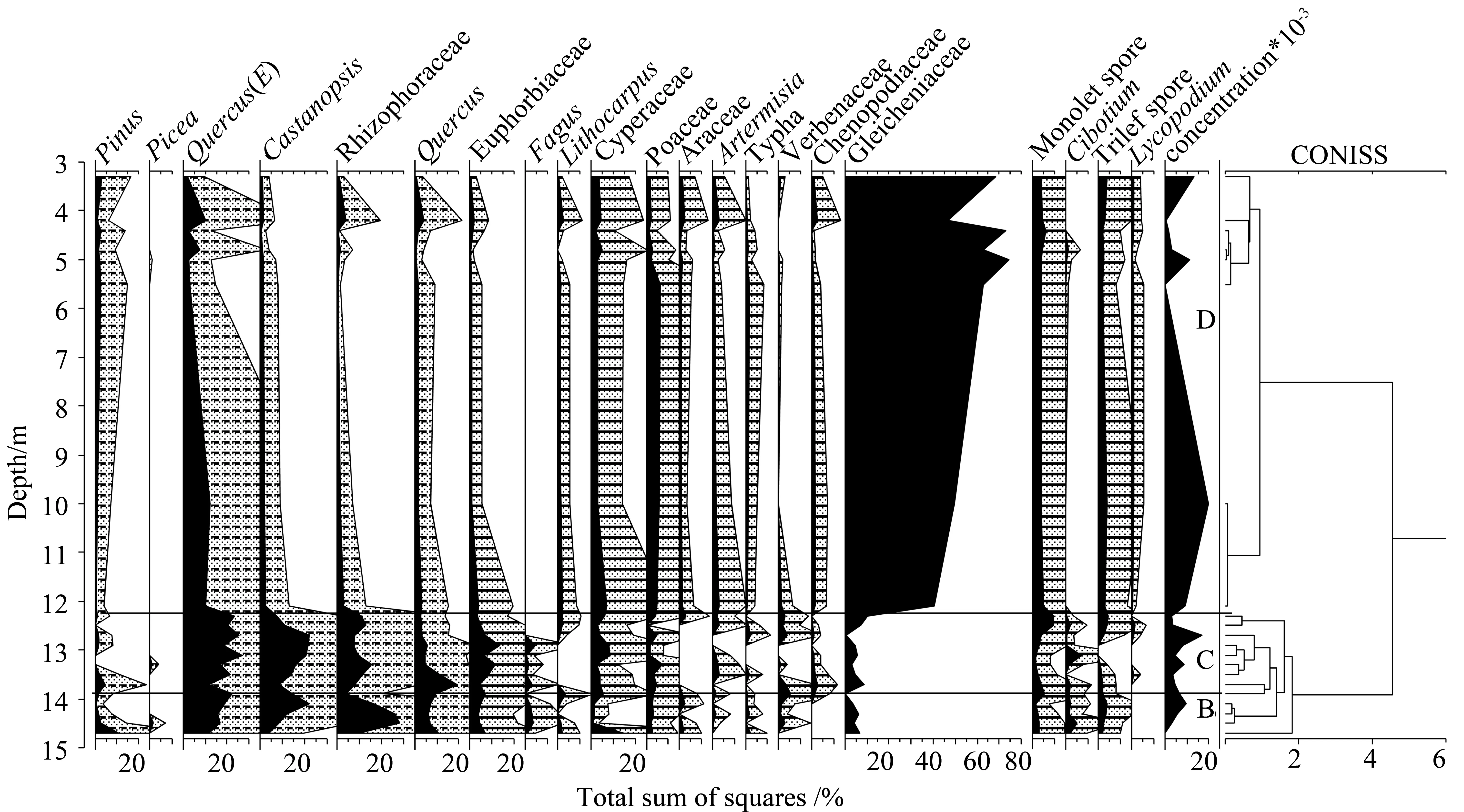

4.2 XM8孔孢粉组合带

根据孢粉含量特征将整段剖面从老到新分为:A、B、C、D四个孢粉带,各带特征简述如下。

4.2.1 A带(里白科-松属-常绿栎属-落叶栎-云杉属孢粉组合带,约-17.9~-14.7 m,年代约30~23 ka BP) 本带中包含14个样品,孢粉浓度为62粒/g,木本孢粉里面优势种属为松属、云杉属、常绿栎属以及落叶栎属,其他种属有栲属、红树科、山毛榉属。主要的草本包括莎草科,水生草本主要为香蒲。蕨类主要包括芒箕、里白、单缝孢。

图4 XM8孔全新统孢粉百分比图式

4.2.2 B带(红树-常绿栎属-栲属孢粉组合带,约-14.7~-13.9 m,年代约为8 000~-5 500 cal. a BP) 本带中包含6个样品,其中下边2个样品中孢粉浓度不足1 000粒/g,总体平均孢粉浓度为3 900粒/g。本带孢粉中木本植物占一半以上,草本植物较少,蕨类植物最少。常绿植被以常绿栎、栲属、红树以及松属为主,石柯属及山毛榉属较少。红树孢粉的含量比较高,表明海边灌木林占优势。草本植物以禾本科和莎草科为主,天南星科、蒿属和马鞭草科等较少;蕨类孢子中里白科孢子比较少。

4.2.3 C带(常绿栎属-栲属-落叶栎属组合带,-13.9~-12.3 m,年代约为5 500~2 500 cal. a BP) 本带孢粉浓度较B带有明显增加,平均浓度达8 076粒/g。其中落叶栎属、栲属有大戟科明显的先增加再减少的过程,石柯属含量很低。草本植物以禾本科、莎草科为主,其中莎草科含量有所增加,蒿属、香蒲科、天南星科较少,藜科明显增多。蕨类植物整体有所增加,石松属增加最明显。从5 500~3 500 cal. a BP常绿栎属和大戟科增加,从3 500~3 000 cal. a BP,常绿栎属落叶栎属减少,增加,说明气候在本阶段有变凉的趋势。红树科花粉的含量减少,说明本阶段海平面下降。在约3 000~2 500 cal. a BP之间,常绿栎属和落叶栎属的变化反映气候由暖变凉的过程,期间,红树科植被的减少,说明海侵范围的缩小或气候变凉,整个阶段应该是变化较为显著的阶段,气候由温暖湿润转变成为温和稍干的阶段。

4.2.4 D带(里白科-常绿栎属-禾本科组合带,-12.3~-3.3 m,年代约为2 500 cal. a BP至今) 本带孢粉浓度平均浓度约达7 100粒/g。里白科骤然增加,在孢粉浓度中占到75%左右。木本植被总体逐渐减少,山毛榉属消失,石柯属增加;草本植物中禾本科植被增加较多,蕨类植物增加非常明显。说明本阶段区域植被面貌受人类活动影响显著。

4.3 研究区植被演替和古气候演变

根据本次研究的3个钻孔孢粉记录并结合前人研究成果,研究区的植被演替过程可以划分为以下几个阶段:

1)亚热带针—落叶阔叶林阶段

在ZK1孔龙海组下段,年代约80~60 ka BP,相当于MIS4阶段,植被以松属、落叶栎属、禾本科及蕨类植物为主。陆继军在闽北沿岸晚第四纪孢粉气候研究,孢粉组合为松属-柏科-落叶栎-禾本科[22],据此,研究区此时的气候凉爽干燥。

2)常绿针阔叶混交林阶段

ZK1孔龙海组上段,年代约60~40 ka BP,相当于MIS3阶段早中期,相当于陈文瑞等划分的IX带[4]。发育常绿针阔叶混交林,针叶树以松属为主,阔叶林主要有栲属、山毛榉属、常绿栎属、鹅耳枥属。反映气候相对温暖偏凉。

3)亚热带针—落叶阔叶混交林阶段

ZK1孔B带和XM8孔A带东山组沉积,年代约30~20 ka BP,相当于MIS3中晚期,当时植被组成以木本植物为主,常见松属、云杉属、常绿栎属、落叶栎属和水青冈属;林下草本植物主要有禾本科、蒿属和毛茛科等,湿地植被种类有莎草科和香蒲。蕨类植物有芒箕属、里白属和单缝孢子。MIS3中期气候在末次盛冰期前气候较为温暖的时期,沉积呈现出由粗到细的沉积韵律。随后进入MIS3晚期,本区植被群落主要以寒温带针叶类和温带寒温带的落叶栎属为主,表明该时期气候总体偏凉干,亚热带针叶—落叶阔叶混交林代替地带性的常绿阔叶林。

在MIS2阶段全球海平面大幅下降,本区东山组的沉积此时遭受强烈风化剥蚀,孢粉记录较缺乏,本次研究无法推断当时的植被情况。参考陈文瑞等的研究,末次盛冰期时本区在平原周围山区发育以松属为主的针叶林,平原区植被则以里白属、禾本科、蒿属、水龙骨科以及蕨类植物为主,气候应从凉干转为冷干。末次盛冰期过后本区植被为常绿针阔混交林,主要有栲属、杜英属、松属等,还混有栗属等落叶阔叶树,气候温凉偏湿[4]。

4)亚热带常绿阔叶林阶段

5)亚热带落叶阔叶混交林阶段

ZK1孔C带和XM8孔C带(约5.5~2.5 cal. ka BP)的孢粉分析表明九龙江地区当时植被中常绿栎属有明显的增加~减少的过程,从5.5~3.5 cal. ka BP常绿栎属增加,但从3.5~3 cal. ka BP,植被中常绿栎属减少,落叶栎属增加,揭示了当时植被从典型的亚热带常绿阔叶林转变为落叶阔叶林;另外,钻孔剖面中红树科花粉的含量减少,说明本阶段海平面有所下降。在约3~2.5 cal. ka BP之间,常绿栎属和落叶栎属的变化,能清晰的看到气候由暖变凉的过程,期间,红树科植被的减少,说明海侵范围的缩小或气候变凉,整个阶段应该是变化较为显著的阶段,气候由温暖湿润转变成为温和稍干的阶段。

6)人类活动对自然植被的干扰阶段

ZK1孔D带与XM8孔D带(约2.5 cal. ka BP至今)的花粉组合当中,植被中的乔木种类迅速减少,主要种类仍然为壳斗科的栎属、锥属、大戟科和山茶科等。然而,在本阶段植被中的蕨类大量增加,其中以里白科的芒箕属为主,百分比含量占据绝大多数,最高占了75%左右。同时,草本植物中禾本科类含量也相对较高,表明人类活动影响显著增加,自然植被受到明显的干扰,本阶段的气候应该是温暖湿润,与现代气候相差无几。

综上所述,本区孢粉组合的变化特征在一定程度上证明了晚第四纪植被和环境曾发生了明显的更替和变化。结合深海氧同位素阶段(MIS)划分,从老到新重建本区的气候变化历程如下所示(表3)。

表3 孢粉带与气候分期划分

Table 3 Divisions of pollen zones and Paleoclimate of studied area

地质年代孢粉组合带气候期MIS阶段孢粉气候晚全新世末晚全新世早中全新世里白科-常绿栎属-禾本科常绿栎属-栲属-落叶栎属红树-常绿栎属-栲属孢粉亚大西洋期亚北方期北方期—大西洋期MIS1MIS1MIS1温暖湿润温暖湿润转温和稍干温干转热湿晚更新世末期里白属-松属-禾本科-蒿属-水龙骨科-蕨属玉木盛冰期MIS2冷干晚更新世晚期里白科-松属-常绿栎属-落叶栎-云杉属栲晚玉木亚间冰期MIS3晚期凉干属-山毛榉属-松属-栎属-水龙骨科-鹅耳枥属早玉木亚间冰期MIS3早期温凉晚更新世中期松属-柏科-落叶栎-禾本科早玉木冰期MIS4凉干

在晚更新世进入玉木冰期后,研究区在约80~40 ka BP沉积龙海组地层,气候凉爽干燥;在玉木间冰期沉积东山组地层,气温有所上升,气候变得相对温暖湿润;随后进入末次盛冰期,东山组受到强烈的风化,气候环境偏冷和干。

进入全新世气候迅速变暖,早全新世较温干,在中全新世大西洋期的植被类型表现为热带亚热带的常绿林,气候湿热。在约3.5~2.5 ka BP气候有一相对温和稍干的转变,其后又转暖湿,逐渐接近现代,但气温总体波动幅度不大。同时,人类活动对植被的干扰在晚全新世以来有明显的体现。

奶牛隐性乳腺炎并不会表现出典型的临床症状,但却有特有的症候群。随着病情进一步加重,奶牛的产奶量和泌乳量持续减少,乳汁中含有的成分发生明显变化,乳汁中原来的弱酸性变成弱碱性,乳汁质量普遍下降,容易腐败变质。隐性乳腺炎如果不及时治疗,就会转变为典型的乳房炎,伴随明显的临床症状,导致养殖场奶牛淘汰率升高。本次研究该养殖场发病的23头患病奶牛并没有出现死亡现象。

5 结 论

根据厦门湾北部XM4、厦门岛XM8和九龙江口ZK1孔晚更新世以来的孢粉组合特征并结合前人研究,研究区MIS4阶段早期以来的植被演替为:亚热带针-落叶阔叶—常绿针阔叶混交林—亚热带针-落叶阔叶混交林—亚热带常绿阔叶林—亚热带落叶阔叶混交林—人类活动对自然植被的干扰。本区的总体古气候环境演变为晚更新世偏冷干—早中全新世温干转热湿—晚中全新世较暖湿转温和稍干—晚全新世温暖湿润等的波动和变化。由于研究区地处亚热带季风气候区,晚更新世全球范围的大幅降温在本区影响较大,而全新世气候变化的特点是温湿度在一定幅度中波动,中晚全新世交界时段出现一明显变凉的气候记录,人类活动对植被的干扰在晚全新世以来有明显的体现。

参考文献:

[1]曾金炉,邬崙,韩慕康. 福建九龙江河口平原第四系划分与海平面变化[C]. 北京市:地震出版社,1992.

[2]杨蕉文. 闽南沿海平原全新世孢粉组合及其意义[J]. 东海海洋,1994(4):26-34.

[3]王开发,陆继军,郑玉龙. 福建沿岸晚第四纪孢粉、硅藻组合及其古环境意义[J]. 微体古生物学报,1995(4):388-397.

[4]陈文瑞,蓝东兆,陈承惠,等. 九龙江河口平原晚第四纪孢粉组合及气候环境演变[J]. 台湾海峡,1998(1):34-42.

[5]陈慧娴,骆美美,王建华,等. 福建九龙江河口第四纪沉积物特征及沉积环境演变[J]. 古地理学报,2014(2):263-273.

[6]陈文瑞,蓝东兆,陈承惠. 福建九龙江河口平原晚第四纪地层划分与对比[J]. 海洋通报,1997(4):36-43.

[7]陈承惠,陈文瑞,蓝东兆. 九龙江河口平原晚第四纪硅藻及海平面变化初探[J]. 海洋学报:中文版,1998(2):65-72.

[8]刘巍. 闽南沿海晚第四纪环境演变与气候转型研究[D]. 福州:福建师范大学,2009.

[9]于永芬,陈承惠. 厦门港湾柱样沉积物的孢粉组合特征[J]. 台湾海峡,1995(1):22-31.

[10]陈承惠. 闽南沿海若干全新世沉积物剖面的孢粉组合[J]. 台湾海峡,1982(1):45-53.

[11]STANLEY J. Dating modern deltas: Progress, problems, and prognostics[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences,2001,29(1):257-294.

[12]FROUIN M, SEBAG D, DURAND A, et al. Influence of paleotopography, base level and sedimentation rate on estuarine system response to the Holocene sea-level rise: The example of the Marais Vernier, Seine estuary, France[J]. Sedimentary Geology,2007,200(1/2):15-29.

[13]曹玲珑,王建华,王晓静,等. 珠江口全新世沉积物粒度与磁化率的变化特征及其所反映的气候环境变化[J]. 海洋湖沼通报,2012(1):167-175.

[14]王建华,曹玲珑,王晓静,等. 珠江三角洲万顷沙地区晚第四纪沉积相与古环境演变[J]. 海洋地质与第四纪地质,2009,29(6):35-41.

[15]王建华,王晓静,曹玲珑,等. 珠江三角洲GZ-2孔全新统孢粉特征及古环境意义[J]. 古地理学报,2009(6):661-669.

[16]JEAN S D, ARGHYA H. Deltas, radiocarbon dating, and measurements of sediment storage and subsidence[J]. Geology,2000,28(4):295-298.

[17]姚庆元,何昭星,庄进耀. 厦门岛晚第四纪沉积层的划分与海平面变化的关系[J]. 华南地震,1988(4):25-33.

[18]蔡丽珠. 厦门筼筜港ZK3702第四纪微体古生物群及海侵初探[J]. 福建地质,1988(3):178-185.

[19]张璞,陈建强,田明中,等. 沉积物粒度分析在厦门市第四纪环境研究和地层划分对比中的应用[J]. 地球科学与环境学报,2005(1):88-94.

[20]骆美美. 厦门湾晚第四纪沉积特征与古环境演变研究[D]. 广州:中山大学,2013.

[21]VIDAL G A. Palynological preparation methods[J]. Palynology,1988,12:215-220.

[22]陆继军. 闽北沿岸晚第四纪孢粉组合、古植被和古气候[J]. 海洋地质与第四纪地质,1994(1):23-33.