新生代农民工社区教育模式探讨

2014-03-22吴星

摘要:文章将新生代农民工的特性与社会发展对其素质的要求结合起来,通过社区教育提升新生代农民工整体素质既是社会的责任,也是农民工自身的义务。并在调查石家庄市新生代农民工的城市生存和融入现状的基础上,从文化融入、培训管理、精神干预和法制教育等四个方面建构新生代农民工社区教育的理想模式,实现新生代农民工在制度认可之下的社会认同。共享城市化成果、促进社会和谐发展。

关键词:新生代农民工;城市化;社区教育

中图分类号:G725 文献标志码:A 文章编号:1009—4156(2013)01—027-04

2010年中央一号文件首次使用了“新生代农民工”的提法,但文件中对于“新生代农民工”概念没有具体界定。根据中国社会科学院王春光研究员的界定,新生代农民工的含义有两个方面:一是他们年龄在25岁以下、于20世纪90年代外出务工经商的农村流动人口,与第一代农村流动人口在社会阅历上有着明显的差别;二是他们还不是第二代农村流动人口。而是介于第一代与第二代之间过渡性的农村流动人口。文章所探讨的新生代农民工是指出生于1980年以后、16周岁以上的从农村进入城镇务工的青年农民工。石家庄作为河北的省会城市,是农民工流动的集中地。本次调查选取桥西区、桥东区、新华区、长安区和裕华区等5个中心区作为研究范围,对16—30岁的新生代农民工进行问卷调查,并随机抽样访谈15人。实地调查共发放400份问卷,回收问卷400份,回收率为100%,其中有效问卷392份,有效率为98%。在此次问卷调查的392名新生代农民工中,男性210名,占53,6%;女性182名,占46.4%;通过调查访问并结合其所处的时代环境和生活经历,总结新生代农民工的特性及城市适应现状,进一步从理论上建构社区教育模式。

一、新生代农民工特性

随着成长的社会背景与家庭环境的根本性改变,新生代农民工在人格特征、职业状况、教育程度、婚姻状况、生活方式、城市认同感等方面与“老”一代农民工迥然不同。根据问卷调查和访谈,从人口学和社会学的角度,并综合参阅的研究成果对新生代农民工的特性归纳总结如下:

(一)人口特征

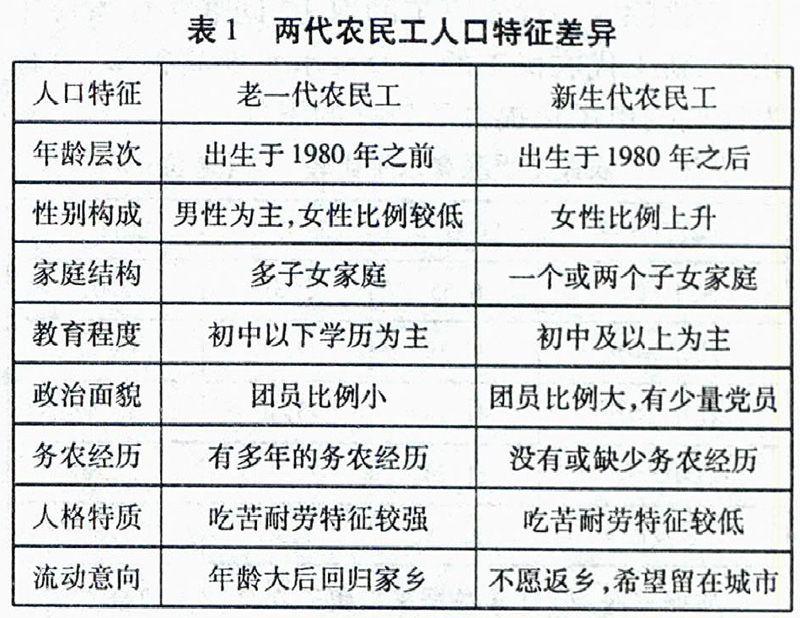

新生代农民工的人口特征主要表现在年龄层次、性别构成、人格特质、务农经历和流动意向等方面,在石家庄五个中心区接受课题组调查的392名外来人员的数据表明,两代农民工之间存在明显的个性差异(见表1),新生代农民工具有很多同当代大学生相近的个性特征。

年龄是两代农民工代际划分的一个显著标准。朱永安(2005)对南京市四个区的华侨路街道的调查数据表明:新生代农民工年龄最小的13岁,平均年龄21.5岁,绝大部分年龄在18—25岁之间;而老一代农民工年龄最大的52岁,平均年龄32.7岁,绝大部分在26—37岁之间。从年龄结构看,新生代农民工以青年人口为主。在调查的392名新生代农民工中,年龄最小的16岁,平均年龄约为23岁,年龄主要集中在18—26岁之间。

从性别构成上看,新生代农民工中的女性比例要高于老一代农民工中的女性所占的比例。李敏(2009)对河北省省内流动人口性别构成的统计数据显示:2000—2005年,流动人口中男性人数减少了14.56万人,较2000年减少7%;女性人数增加了11.84万人,较2000年增加6.29%。课题组的调查结果显示:男女性别比例没有明显差异,数值接近1:1,这表明随着城市化进程的加快,受教育程度的不断提高和就业机会的增加,越来越多的农村女性选择走出家门、走出农村、来到城市追寻她们的“城市梦”。此外,大多数新生代农民工从校园学业完成后直接外出务工,基本上没有务农经历和务农常识。他们有主动融入城市的要求,希望能够在城市生活,有着与第一代农民工不同的就业观和生活观,更加容易市民化。

(二)教育程度

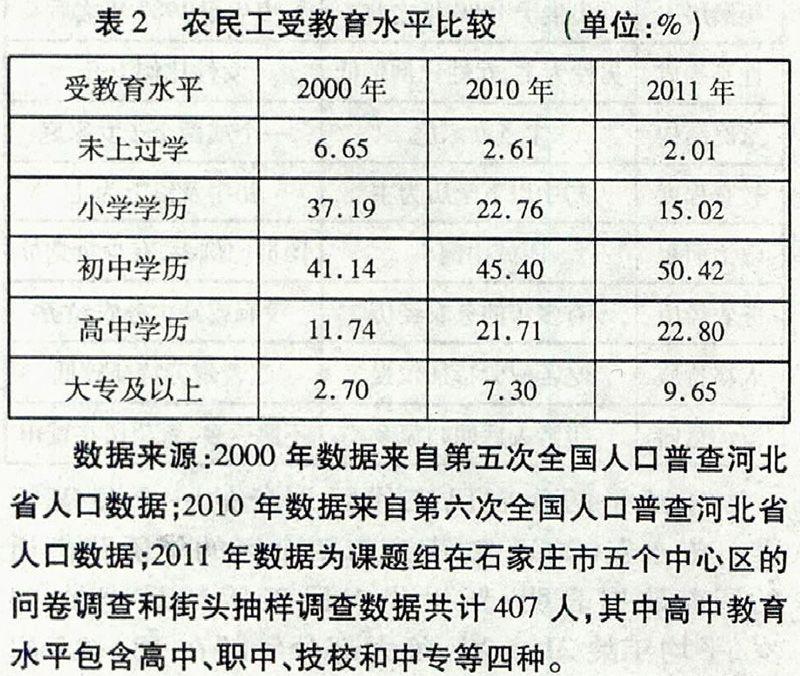

新生代农民工受教育程度相对较高。他们得益于计划生育和义务教育等政策,具有了比老一代农民工更好的教育背景和教育资源。在被调查者中,独生子女286人,占总数的70%,普遍享有较好的教育环境。受教育时间为:2—6年的占15.02%,7—9年的占50.42%,10—12年的占22.80%,13年及以上的占9.65%。平均受教育年限达到9.28年,已经完成了基本的九年义务教育。

如表2所示,2000年和2010年两次人口普查数据的对比分析表明:2000-2010年,农民工中初中及初中以上受教育程度人数的比例从约55%上升到了74%,其主要原因在于新生代农民工的加入,不排除老一代农民工的退出,同老一代农民工相比,新生代农民工的受教育水平要高很多,这也为他们的市民化提供了较好的条件。

(三)从业特征

农民工进城务工是伴随着社会结构的变化进行大规模社会流动的产物,以转型期下两代农民工的比较,总结出新生代农民工从业的群体性特点,包括进城务工动机、行业类别、职业变换、工作年限和强度及就业途径等方面。

1.进城务工的原因。新生代农民工打工的主要目的与老一代农民工有很大的区别。老一代农民工基本上是农闲之时进城务工,挣钱贴补家用,最终的归宿是农村,打工的原因也与家庭和农业相关。据课题组在石家庄市五个中心区的问卷调查和街头抽样调查,新生代农民工进城务工的前三位原因依次是“城市收入高,生活条件好”、“在城里学习技术,培训机会多”和“进城见见世面”。由此可见,外出动因从“生存型”向“生活型”转变。挣钱不再是新生代农民工追求进城务工的唯一目的,寻求自我发展和追求生活质量成为他们的主要动机。

2.行业类别。老一代农民工进城务工之前主要是种地,新生代农民工则主要是在学校读书,这种学习经历在某种程度上影响着他们进入城市之后的职业选择和环境期望,他们讲求劳动条件,希望从事待遇较好、能够长见识、发挥自身专长的职业。在被调查者中,从事服务性行业的比率最大,占52.6%,技术工人占20%,甚至还有1.5%的管理人员,而建筑工反而占18.2%。

3.职业变换。新生代农民工的职业变换频率较高。根据课题组的调查与访谈,407人中能够持续从事一种职业两年以上的不足100人,人均从事过的工作达3.27个,而且绝大多数离职者并没有选择从事与以前相同的工种,他们所选择的新工作与先前所从事的工作没有太多的联系。这表明:新生代农民工不安于目前的工作状况,还没有明确的生活方向。

4.工作年限和强度。工龄在一定程度上表明劳动者的工作能力,通常工作年限越长,工作能力越强。新生代农民工由于年龄较小,务工时间相对较短,被调查者的人均工作时间为3.68年,每天的平均工作时间为8.9个小时,新生代农民工倾向于在城市长期发展,但由于进城时间短,工作经验不足,社会阅历浅,在劳动关系中容易处于弱势地位。

5.就业途径。与老一代农民工进城求职主要依靠亲缘、地缘的社会关系网络相比,新生代农民工求职的途径表现多样化,主动性更为突出。在被调查者中,34.3%是自己主动寻找工作,23.2%是从职业介绍所介绍,20.4%是用工单位招工,12.0%是亲戚朋友介绍,10.1%是通过其他途径找。由此可见,前三者是新生代农民工就业的主要途径,他们在找工作的过程中,对亲朋好友等传统社会网络的依赖性有所减弱。此外,在劳动力市场的作用下,新生代农民工寻找就业机会的能力有所提升,但获取职业的专业化水平还不高,劳动力市场对农民工的服务水平也不高。

(四)婚姻与家庭

在婚姻状态方面,老一代农民工已婚者居多,新生代农民工中绝大多数没有结婚,调查显示:未婚者占72.4%;在婚姻观念方面,新生代农民工与城市同龄人一样出现了“早恋晚婚”的现象,而早婚早育的思想逐渐被淡化。新生代农民工的家庭模式趋向于小型化,他们的兄弟姐妹比较少,一般是1—2人。与老一代农民工相比,新生代农民工受家庭拖累较轻,生活压力较小,进城务工更少有后顾之忧。

(五)价值观念

新生代农民工不再像老一代农民工那样为了生存而进城打工,留恋农村,不寄希望留在城市,而是向往城市生活,渴望走出农村实现自身价值。他们的思想开放,有着较为强烈的城市社会认同愿望。追求并靠拢城市生活,主动改变自己的思想观念和生活习惯。他们在工作中逐渐树立了法律意识、竞争意识、市场意识、权利意识等。在城市多元化生活的影响下,价值观念在不断地更新,思维方式更加灵活。

二、河北省新生代农民工城市化适应现状

(一)生存方式的适应性

与老一代农民工相比,新生代农民工在职业报酬、饮食居住、衣着出行等生存条件方面有所改善,但大部分处于基本生存水平。调查数据表明,在407名新生代农民工中,72.6%从事营业员、服务员、维修工、保洁员、理发师等职业,80.1%的新生代农民工的月工资在600—1200元之间,平均月工资为920元。在居住选择上,租用他人房屋的占58.6%,老板安排住宿的占30.4%,自己买房住的占7%,其他居住形式的占4%;在饮食方面,他们更注重营养价值,不像老一代农民工那样省吃俭用,而是享受生活。新生代农民工注重外形的修饰,衣着、言谈举止等逐渐向市民靠拢,体现了他们融入城市生活的意愿。

(二)社会参与的适应性

农民工与城市社会及城市市民之间的交往越多,其融入城市生活的可能性也相对越大。课题组对此的调查结果显示:36.2%的新生代农民工表示与当地市民交往很少或没有交往,他们更多的是出于工作的需要和市民交往,感情上的交往更少。在是否参加过社区组织的活动调查中,75.3%的新生代农民工回答很少参加或没有参加,他们参加的活动多是老乡、同学或同事间的聚会。这表明,新生代农民工与城市居民之间存在着一些偏见和较大的隔阂,他们还没有学会通过广泛的社会参与和整个城市生活融为一体。

(三)闲暇生活的适应性

对于新生代农民工来说,虽然城市里的娱乐项目丰富多彩,但他们很少涉足,主要是消遣型的文化娱乐活动。关于闲暇活动的调查中,排在第一位的是看电视30.2%,第二位的是睡觉22.7%,第三位的是读书看报18.5%,然后依次是聊天、上网、逛街、参加培训、打牌、其他活动。由此可见,部分新生代农民工在业余时间开始关注精神文化生活,选择读书看报、参加培训等,他们还容易接受新鲜事物如上网等,渴望像城市人那样享受现代生活,但总体上说,业余活动内容不够丰富,学习培训的比例较低,文化层次不高。

(四)消费方式的适应性

新生代农民工的打工收入多用于自身的日常消费,寄回家中的很少,他们年轻且易于接受新事物,又有可支配的收入,在一定程度上他们的消费方式趋近于城市化。据课题组调查,大多数新生代农民工在业余时间会安排网吧上网、打游戏、聚餐、打台球、看电影或几个人凑钱一起去唱卡拉OK等活动;染发、化妆、购买时尚饰品等成为他们生活中的一部分;他们中手机的拥有率和QQ的使用率为82.5%,现代化的通信工具既是他们与外界联系的桥梁,也是娱乐消遣时的工具。由此表明,新生代农民工的收入开支更加多元化,消费观念和方式更加接近于城市人。

(五)思想观念的适应性

城市的生活方式影响并改变着新生代农民工的思想观念与行为方式。一方面,他们对家乡的依恋在逐步减弱,要求改变现状,融入城市的意愿较为强烈;另一方面,由于遭受制度性的社会排斥和城市市民的歧视,新生代农民工对城市缺少责任感和归属感,难以真正融入城市社会,致使他们的期望在心理上得不到认同,在情感上找不到归宿。被调查者中,85.7%的新生代农民工希望摆脱“农民工”这一称呼,他们要求与城市居民平等,维护自身的各项权利。其中一部分具有专业技能的新生代农民工,不再满足于给别人打工,他们有强烈的学习愿望,希望通过教育培训等途径提高自身素质进行创业,立足于自己的长远发展。

三、河北省新生代农民工社区教育的理想模式

(一)农民工社区文化融入教育模式——满足基本文化需求

新生代农民工的社区文化活动设施种类偏少、内容单一、层次不高。虽然城市大部分社区基本上配置了一些社区文化活动设施,如社区活动室、社区文化中心、图书阅览室等,但是这些服务场所很少对农民工开放,而且他们对这些设施的使用率也很低;城市社区针对新生代农民工精神需求开展的调查研究、宣教活动较少,文化活动项目存在缺失。首先,社区文化融入教育模式的构建需要政府增加适合新生代农民工生活水平、现实需求的社区文化场所、设施的建设。例如,在社区设立专门的图书馆、活动室等,文化休闲广场上配置篮球、羽毛球等运动设施。其次,社区文化融入教育模式包括消除歧视和共享文化两个方面。一方面,政府动员,全社会形成关心农民工的良好氛围和意识。2006年,我国政府出台的《国务院关于解决农民工问题的若干意见》就是政府发动社会阶层反歧视、反排斥文化的表现。另一方面,社区居民和新生代农民工之间建立共享文化,共同学习分享地方语言、工作和生活经验。社区积极开展形式多样的文化活动,如文艺演出、体育竞赛等。通过完备的社区文化教育活动,满足新生代农民工在八小时工作之余的文化娱乐活动需求,积极引导其参与健康、积极向上的文化活动,提升精神文化层次,以培养社区文化亲和力的途径来逐步消除城市居民与农民工之间心理上的距离和情感上的隔阂。

(二)农民工社区培训的教育模式——满足生存发展需求

新生代农民工接受继续教育和职业培训,是提高其竞争能力,拓宽发展空间,完成产业工人向市民转化的必要途径。据调查,我国新生代农民工接受各类技术培训的人数占16.4%,无技术的人数占83.6%,有专业技术职称的占2.2%,获各种技术等级证书的占5.2%。我国农村劳动力中接受过短期职业培训的占20%,接受过初级职业技术培训或教育的占3.4%,接受过中等职业技术教育的占0.13%,而没有接受过技术培训的高达76.4%。当前,针对新生代农民工的社区教育项目缺失,内容单薄,质量不高。社区培训的教育模式主要包含教育内容和形式两方面。首先,考虑新生代农民工的共同需求和特点,加大培训设施、场所的资金投入,开设职业技术教育、短期进修、职业资格教育等课程和增进城市适应能力的城市生活知识、卫生、道德行为规范等课程。其次,整合社区内外的教育资源,以城市机关单位、高校、企业及其他组织成立专门的社区教育培训团体,发挥知识和技能的优势。此外,在形式方面,可以突破传统培训方式的局限性,建立新生代农民工远程教育培训机制。远程教育是指学生与教师、学生与教育组织之间主要采取多媒体手段进行系统教学和通信联系的教育形式。总之,通过高校参与、远程教育等多样化方式建立新生代农民工社区培训体系,有利于其提升综合素质和城市生存能力,设计职业发展规划,顺利实现岗位适应、岗位晋升、转岗,满足其事业发展需求,将新生代农民工培养成高素质的现代产业工人。

(三)农民工社区精神干预教育模式——满足心理卫生需求

第三届国际心理卫生大会对“心理健康”做出如下定义:心理健康是指在身体、智能以及情感上与他人的心理健康不相矛盾的范围内,将个人心境发展成最佳的状态。这包括两层含义:一是没有心理疾病,二是具有一种积极发展的心理状态。在新生代农民工市民化过程中容易出现刺激反应、抑郁宣泄、偏见敌对、剥夺报复等心理状态,如果得不到有效的疏导和干预,极易实施越轨行为或走向犯罪之路。生存空间受限和教育缺失成为新生代农民工犯罪率高的重要原因。针对新生代农民工自身的特点和心理危机状态,社区工作人员及时给予适当的心理援助,使其在应对社会压力时保持健康心态,学会正确对待暂时的挫折,及时调整自我,化压力为动力,逐渐适应并融入城市生活环境。总之,新生代农民工遇到心理障碍和危机时,通过社区心理干预教育,提供心理咨询服务,促进其心理卫生健康发展。

(四)农民工社区法制教育模式——满足维护合法权益需求

新生代农民工犯罪率较高的因素之一就是法律知识严重欠缺,法律情感低迷、法制观念淡薄、守法意识薄弱。社区法制教育模式主要包含两个方面。首先,加大法制宣传教育,有效预防犯罪。通过法制讲座、社区法制学堂等方式开展社区法制教育,加大法律普及和法制宣传力度,并提供免费的法律咨询和援助服务,减少违法犯罪行为的发生。其次,重视新生代农民工罪犯回归社区后的教育改造,防止再次犯罪。新生代农民工罪犯在监狱部门刑满释放后,有些会回到城市社区里生活和工作,社区工作人员要积极帮扶他们,在社区良好的人文关怀氛围中加强法律道德教育,教育改造好这些人对于减少犯罪行为、维护社会秩序同样具有重要意义。

[基金项目:河北省教育厅人文社科研究项目“基于社区教育的新生代农民工犯罪防控机制研究”(编号:S2011235);河北省人力资源和社会保障课题“河北省新生代农民工社区教育模式研究”(编号:JRS-2011-6030)]

[吴星:石家庄经济学院学术传播中心编辑,硕士,主要从事教育学、新闻侵权等研究]