长江三角洲北翼兴化-通州地区第四纪地层划分及古环境分析*

2014-03-19杨祝良于俊杰劳金秀曾剑威

蒋 仁,杨祝良,于俊杰,劳金秀,柯 学,曾剑威,彭 博

(南京地质矿产研究所,南京 210016)

随着全球气候变化、海陆交互作用及其环境响应研究的不断深入,长江三角洲及毗邻地区第四纪以来海陆演变已成为研究热点[1-7]。近年来的研究主要集中在长江河口晚第四纪沉积分区的划分、沉积序列的识别、层序地层格架的建立、事件沉积的探讨,以及对长江三角洲发育模式和控制因素等[8]。研究表明第四纪以来,长江三角洲历经海陆变化,形成了以陆相河流沉积为主,间夹海相沉积层[9-10];其南、北两翼的第四纪地层在沉积厚度上有较明显的差异,南翼第四纪地层厚度一般100~200 m,而北翼地层厚度较大,一般在200~400m[11-12]。

笔者等在长江三角洲北翼以地质钻探方法为主开展了较系统的第四纪地质调查。选取兴化-通州地区分属两个不同地层小区的5个第四纪地质钻孔(图1),以岩石地层为基础,在地层年代的约束下,利用层序地层的方法对钻孔岩芯进行划分对比,分析探讨第四纪以来不同时期岩相古地理特征及古河道变迁过程。

1 区域地质概况

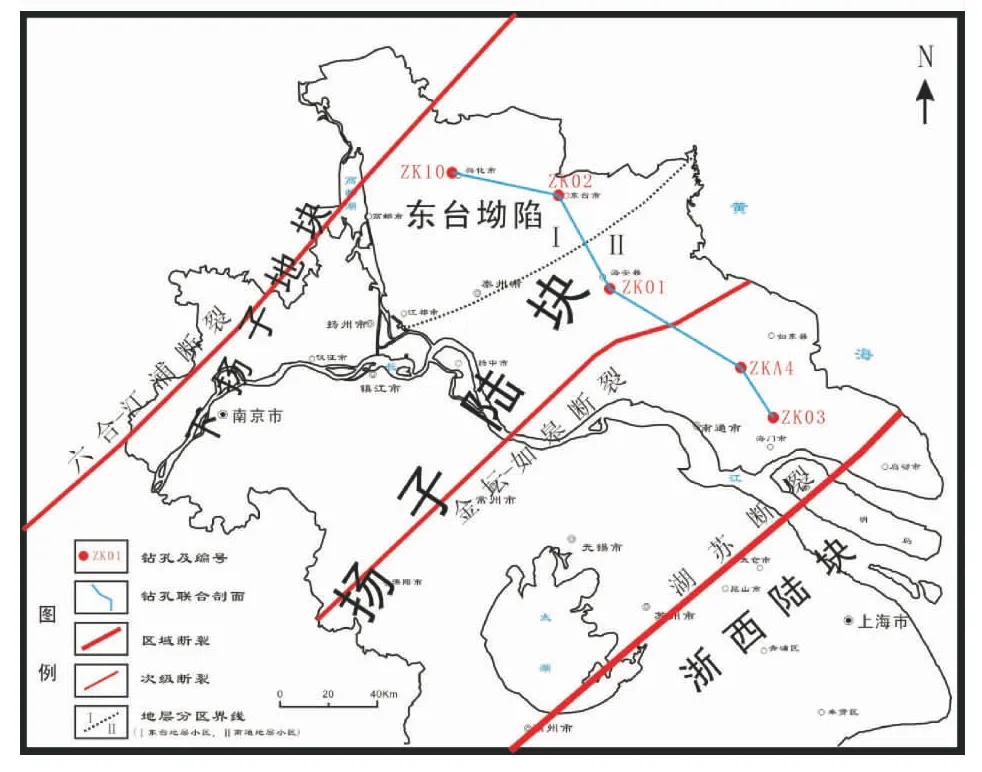

图1 研究区第四系钻孔及剖面位置图(据文献[14]修改)Fig.1 Location of the drill holes and sections in the studied Quarternary distributed area

研究区位于南黄海内陆架陆缘地区、长江三角洲沉积结构单元的北翼。地貌上北部兴化、东台属里下河浅洼平原,南部海安、通州属长江三角洲苏北滨海平原和长江下游冲积平原,整个区域自西北向东南方向倾斜。新近纪以来,长江三角洲北翼是以苏北地区为中心的一个巨大沉积盆地(苏北盆地),向东延伸至南黄海,其中东台为沉降中心之一,沉积厚度可达1400 m 以上[12]。第四纪以来,沉积中心由苏北盆地向南迁移,海安为沉降中心之一,第四纪地层厚度达330m 左右[12]。

本区基岩构造断裂活动频繁,其中印支-燕山期表现最为活跃。断层通常表现为北东向,控制了整个长江三角洲地区的基底构造格局。苏北盆地沿北东向断裂延伸,西界还受限于郯庐大断裂[13]。

2 研究方法

本次选取的钻孔由北西至南东分别为:ZK10孔位于兴化市区西北部,ZK02 孔位于东台市区西侧,ZK01位于海安县城区南侧,ZKA4位于南通市通州区骑岸镇,ZK03 位于南通市通州区二甲镇。研究区大致以泰州-姜堰-东台潘镇一线为界划分为两个不同地层小区,其中北侧ZK02 孔(东台)、ZK10孔(兴化)属东台地层小区;南侧ZK01孔(海安)、ZKA4孔(通州)、ZK03孔(通州)属南通地层小区。两个小区在第四纪地层结构、岩性组合特征、物质来源等方面均存在较明显的差异。

2.1 钻孔

2.1.1 东台地层小区

东台地层小区以位于兴化地区的ZK10孔为代表。该孔岩芯从上到下分别为:

0~12.25m:顶部1.61m 为人工回填;中下部为深灰色粉砂夹灰褐色粉砂质粘土,有机质含量较高;为潮间带沉积序列。

12.25~34.80 m:顶部为灰黑色粘土,夹黑色泥炭层;向下粒度逐渐变粗,中部黄褐色粉砂与粘土互层,下部为黄褐色粉砂,后期暴露氧化较强;水平层理。浅水湖相沉积。

34.80~43.37 m:灰褐-浅黄褐色粉砂,夹薄层状粉砂质粘土;水平层理。

43.37~77.80m:以青灰、暗绿色粘土为主,局部后期暴露氧化呈黄褐色;见少量丽蚌碎片;总体呈正粒序沉积,底部为粉砂;深水湖相沉积。

77.80~117.80 m:主要为棕黄、棕红色粘土,含大量铁锰质结核;总体呈正粒序沉积,底部为漫滩相粉砂夹少量粘土;陆相沉积。

117.80~175.50 m:主要为棕黄、棕红及杂色粘土,含大量丽蚌壳体碎片;局部为半固结状泥岩;总体可细分为三个正粒序沉积旋回,旋回底部均为粉细砂层;陆相沉积。

175.50~212.00 m:主要为棕黄、棕红及杂色粘土,局部为深水湖相暗绿色粘土;总体呈正粒序沉积,底部为灰白、灰绿色粉细砂;陆相沉积。

212.00~243.00 m:以棕黄、棕红及杂色粘土为主,含大量白色钙质结核,局部为半固结状泥岩;顶部与上覆层不整合接触;陆相沉积(未见底)。

2.1.2 南通地层小区

南通地层小区以位于南通地区的ZKA4 孔为代表。该孔岩芯从上到下分别为:

0~26.14m:顶部0.4m 为耕作层,向下为灰、青灰色粉砂,夹灰褐色粉砂质粘土,为潮间带沉积序列。

26.14~68.33 m:顶部为“第一硬土层”,黄褐色粘土夹粉砂,反映晚更新世晚期海侵、海退反复沉积过程;向下粒度逐渐变粗,由粉砂-中砂组成,底部混杂堆积,含大量钙质结核及贝壳碎屑;陆相河间洼地沉积。

68.33~102.35 m:深灰、灰黑色粘土、含淤泥质粘土,底部粗砂层氧化较强,呈黄褐色。总体呈正粒序沉积。水平层理;浅水湖相沉积为主。

102.35~132.44 m:以青灰、深灰色粉细砂为主,底部少量粗砂层斜层理发育。总体略显反粒序序列;河流相沉积。

132.44~186.34 m:顶部为河间洼地黄褐、暗绿色粘土;向下逐渐变粗,由粉砂-中砂组成;底部为河床相砂砾;总体呈正粒序沉积。代表河流较完整的“二元结构”沉积序列;河流相沉积。

186.34~252.60 m:为棕黄、棕红及暗绿色粘土;中部深灰色粉细砂;底部3m 为粗砂层;总体可细分为两个正粒序沉积旋回。顶部浅水湖相,中、下部河流相沉积。

252.60~291.72m:顶部暗绿色粘土;中部粉砂层局部固结成岩;下部砂砾层;总体呈正粒序沉积。

291.72~302.70 m:暗绿色粘土,多呈半固结状泥岩,含大量白色钙质结核;顶部与上覆层不整合接触;深水湖相沉积。(未见底)

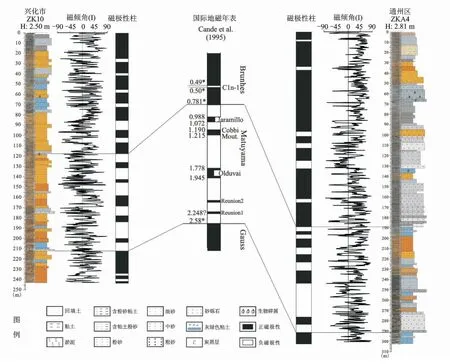

2.2 古地磁

本次针对ZK10和ZKA4共计545.7m 深度的钻孔岩芯,系统采集了古地磁有效样品1632块,其中粘土采样间隔20cm,粒度较粗的砂层采样间隔50 cm 左右。均在现场剖开岩芯,用直径2.54cm 的无磁性塑料圆盒装载,单件样品重量平均10g左右。

所有样品均在南京地质调查中心古地磁实验室按序作系统的磁性测量,测试仪器为美国Schonstedt仪器公司生产的“DSM-2”型数字旋转磁力仪、“GSD-5”交变退磁仪、“HKB-1”高精度磁化率仪。样品进行从10~70mT(毫特斯拉)交变磁场的逐步退磁,根据样品的退磁曲线分析,样品的退磁值多数选在20~50 mT之间,少数样品选在60~70mT。交变退磁后的数据结果作为最终的分析依据。样品的天然剩余磁化强度在10-6~10-2Am 之间。

2.3 AMS14C测年

本次对研究区5个钻孔的全新世及晚更新世晚期地层进行了绝对年龄测试,较好地控制了晚更新世与全新世地层界线。

所有测年样品均在北京大学文博与考古学院14C加速器测年实验室完成。考虑到泥炭和腐殖泥易受到上游较老沉积物的污染[15]以及河流冲刷和年轻沉积物的污染[16],因此本次尽量采集上部60 m 以浅的原生泥炭样品,且对测试结果进行了必要的筛选(若下部年龄值较上部值小,则取下部年龄值),结果列于表1。

表1 钻孔样品的AMS14C测年结果Table 1 AMS 14C dating of core samples

2.4 地层对比

本次东台地层小区ZK10孔(兴化)与南通地层小区ZKA4孔(通州)进行了古地磁研究,控制了两个不同地层小区的钻孔年代地层。其它钻孔第四纪地层划分根据岩石地层对比,确定各时期地层划分标志,尤其晚更新世地层顶部硬粘土层,均有AMS14C测年结果控制,是良好的地层划分标志。

3 地层特征

3.1 磁性地层划分

地层划分和第四纪下限的厘定是第四纪地质研究的重要内容。由于磁性地层、气候地层、生物地层之间存在着明显的相关性,确定第四纪下限和地层划分必须要有古地磁磁性地层的依据[17]。

以布容/松山(B/M)、松山/高斯(M/G)两次全球性极性倒转事件来标定钻孔岩芯早更新世和中更新世、第四纪和新近纪地层界线。由于研究区河流侵蚀作用、沉积物粒度较粗等原因对古地磁测试的影响,导致地层以及测试数据的不连续性。因此,本次对区域性极性倒转事件不作讨论。结合钻孔岩芯编录,对样品的磁性测试数据进行详细的分析整理,编制了钻孔磁极性柱,钻孔古地磁特征及极性世划分(图2)。

图2 ZK10(兴化)和ZKA4孔(通州)岩性柱及古地磁测试结果Fig.2 Lithologic colum and palaeomagnetic measurement result for drill cores of ZK10(Xinghua)and ZKA4(Tongzhou)bore holes

ZK10孔(兴化):以湖沼、河间洼地沉积为主,粒度总体较细。总体磁极性特征为:0~117.80 m段以正极性为主,为布容正极性世;117.80~212.00 m 段以负极性为主,为松山负极性世;212.00 m 以下以正极性为主,为高斯正极性世。

ZKA4孔(通州):与ZK10孔比较,河流沉积作用较强,沉积物粒度较粗,对古地磁结果影响较大。总体磁极性特征为:0~189.39m 段以正极性为主,为布容正极性世;189.39~291.72m 段下部以河床相砂砾层为主,粒度较粗,对古地磁测试有一定影响,结合岩石地层,该段以负极性为主,为松山负极性世;291.72 m 以下为正极性,属高斯正极性世。该孔古地磁极性结果表明,与早更新世地层相比,中更新世以来地层较发育。

3.2年代地层学与地层界线研究

根据上述14C 测年数据,结合钻孔岩芯的古地磁极性结果,对本区第四纪地层界线确定如下:

新近纪(N)与第四纪(Q)地层界限:本次两个不同地层小区均有一个钻孔岩芯进行了古地磁测试,高斯/松山界线(G/M)控制了新近纪与第四纪地层界限,下伏新近纪地层多呈半固结状泥岩、砂岩。

早更新世(Qp1)与中更新世(Qp2)地层界限:松山/布容界线(M/B)控制了早更新世与中更新世地层界限,其它钻孔通过岩石地层对比及层序地层学划分。

中更新世(Qp2)与晚更新世(Qp3)地层界限:该界限的标准主要依靠岩石地层特征,5个钻孔均发育一套蓝灰、暗绿色硬粘土层,均与上覆砂、砂砾层呈突变关系,而与下伏层具较好的过渡性,表明该地层与上覆层截然不同的沉积环境,代表了一次较大的气候环境变化。因此,将该层硬粘土归属为中更新世末期地层,作为中更新世与晚更新世地层划分标志。

晚更新世(Qp3)与全新世(Qh)地层界限:长江三角洲地区晚更新世末期普遍发育的青灰、黄褐、暗绿色硬粘土层被称为“第一硬粘土层”,已成为划分更新统与全新统的良好标志层[18-20]。本区5个钻孔的“第一硬粘土层”均发育较全,且与本次部分AMS14C测年结果较吻合(表2)。

表2 研究区钻孔“第一硬粘土层”埋深及AMS14C年龄Table 2 Depths and AMS 14C ages of“The first hard clay bed”in the bore holes of the studied area

4 第四纪地层划分

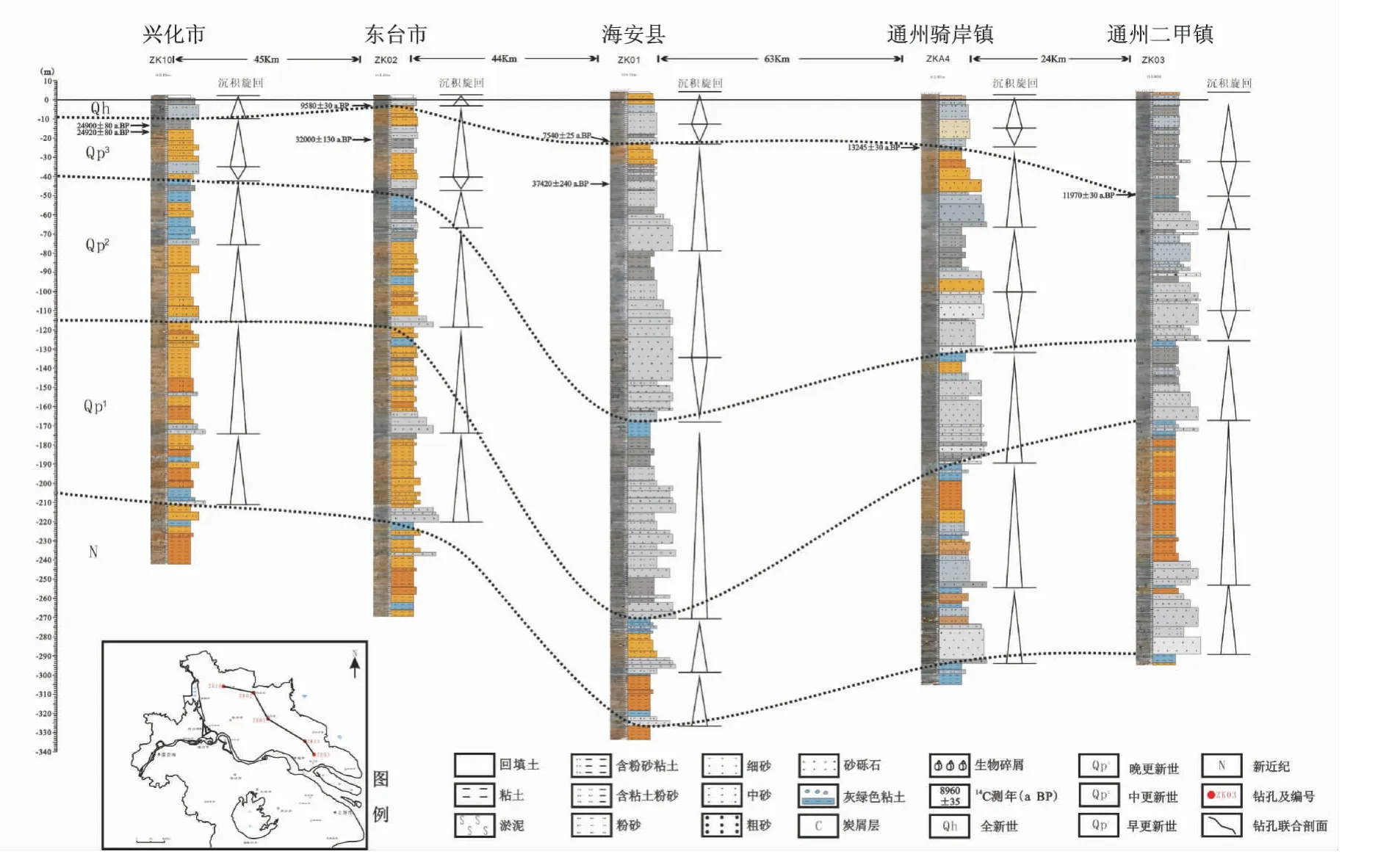

4.1 ZK10孔(兴化)、ZK02孔(东台)

ZK10孔(兴化)、ZK02孔(东台)沉积物第四纪以来均以陆相河湖沉积为主,岩性相似、地层埋深相当,综合对比二者岩性及沉积构造特点,结合古地磁特征,第四纪地层划分如下:

下更新统(Qp1):ZK10孔埋深212.0~117.80m、ZK02孔埋深221.00~120.22 m,底界对应古地磁松山/高斯(M/G)界线。总体为两个大的“下粗上细”正旋回沉积序列,每个旋回以棕黄、黄褐以及青灰色粘土、粉砂质粘土为主,底部砂层较薄,粒径较细,反应其浅湖相、河间洼地沉积环境。该地层与下伏新近纪半固结状泥岩、砂岩地层呈不整合接触。

中更新统(Qp2):ZK10孔埋深117.80~43.37m、ZK02孔埋深120.22~52.15m,底界对应古地磁布容/松山(B/M)界线。总体按岩性及沉积物颜色可分为上、下两套沉积旋回:下旋回以黄褐、棕黄色粘土为顶,深灰、灰黄色粉细砂为底的正旋回,反映其河漫滩相氧化沉积环境;上旋回粘土多呈青灰、暗绿以及深灰色,底部砂层粒径较下旋回细,反应其深水湖相还原沉积环境。

上更新统(Qp3):ZK10孔埋深43.37~12.25m、ZK02孔埋深52.15~5.8m,为陆相沉积,岩性以黄褐、青灰、深灰色粘土、粉砂质粘土与粉砂互层,沉积物氧化较强,反映湖泊相和泛滥平原相沉积。总体按岩性以及沉积物色调可分为上、下两套沉积旋回:下部旋回略呈“下细上粗”的反旋回沉积序列,上部显示“下粗上细”正旋回沉积序列。反映由浅湖相向河流相的沉积演化过程。

全新统(Qh):ZK10孔埋深12.25~0m、ZK02孔埋深5.8~0m,下伏为晚更新世末期硬粘土层,ZK10孔15.70 m 处AMS14C 测年为24900±80 a.BP,ZK02孔5.90m 处AMS14C 测年为9580±30a.BP。该套地层在两个钻孔中具较明显差异,ZK10孔以淡水湖沼相沉积为主,上部略显灰黄色粘土质粉砂,为冲积平原相沉积。ZK02 孔全新世以来地势较两侧高,属西侧潟湖与东侧滨浅海过渡相,全新世海侵时,沉积了一套滨海潮间带千层饼状灰色粘土夹粉砂。

4.2 ZK01 孔(海安)、ZKA4 孔(通州骑岸镇)、ZK03孔(通州二甲镇)

ZK01、ZKA4、ZK03孔第四纪以来均受海陆交互作用,沉积物岩性相似,但地层埋深落差较大,表明该地区局部第四纪以来河流下切作用较强。综合对比钻孔岩性及沉积构造特点,结合古地磁特征,第四纪地层划分如下:

下更新统(Qp1):ZK01孔埋深324.80~269.90 m、ZKA4 孔291.72~189.39 m、ZK03 孔埋深288.19~167.70m,底界对应古地磁松山/高斯(M/G)界线,底部为河流相,对下伏新近纪地层侵蚀强烈。河流是控制该时期沉积的主要因素,总体可分两个韵律旋回。每个旋回底部河床相为灰、浅灰色粗砂、含砾砂,上部边滩多为深灰、黄灰色粉细砂,顶部漫滩相则以棕黄、黄褐、青灰色粘土、粉质粘土为主,组成河流“二元结构”;但总体砂、泥比<1,表明该时期河流动力作用较弱。

中更新统(Qp2):ZK01孔埋深269.90~169.00 m、ZKA4 孔189.39~132.44 m、ZK03 孔埋深167.70~128.00m,底界对应古地磁布容/松山(B/M)界线。该时期河流作用较早更新世强,沉积物总体砂、泥比大于1,表明河流的强水动力作用。总体为一个大的沉积旋回,下部灰、浅灰色粗砂、砂砾,为河床相河流滞留沉积物;向上渐变为边滩、漫滩相,以深灰色粉砂、含粘土粉砂为主;顶部均为深水湖相深灰、青灰色粘土,代表其水下还原环境。

上更新统(Qp3):ZK01孔埋深169.00~26.50 m、ZKA4 孔132.44~26.14 m、ZK03 孔埋深128.00~52.76m,该时期以河流沉积为主,但沉积作用受控于海平面变化,海平面下降,河流水动力强,河谷下切,以侵蚀作用为主;海平面上升,海侵进入该区域,河流水动力减弱,河道以滞留沉积和溯源堆积为主。总体按岩性以及沉积物色调可分为上、中、下三套沉积旋回:下部旋回为“下细上粗”沉积层序,由深灰色粉砂向上过渡为中粗砂、粗砂,为河口砂坝进积作用形成;中、上部旋回均为“下粗上细”沉积层序,由底向上呈粗砂-中细砂-粉砂-粘土变化,反映河流三角洲相沉积;上部变为浅海、滨海沉积。顶部为黄褐、灰绿色硬粘土层,为湖沼、河间洼地沉积。

全新统(Qh):ZK01孔埋深26.50~0 m、ZKA4孔26.14~0m、ZK03孔埋深52.76~0m,下伏为晚更新世末期硬粘土层,ZK01孔24.6m 处AMS14C测年为7540±25a.BP,ZKA4孔26.6m 处AMS14C测年为13245±30a.BP,ZK03孔52.80m 处AMS14C测年为11970±30a.BP。该时期地层受海洋作用较强,其中ZK01、ZKA4孔下部为青灰色粉砂夹粘土,为全新世海侵早期潮间带沉积;中部以灰、黄灰色粉砂为主,为滨浅海相地层;上部粘土与粉砂呈纹层状,为潮间带沉积。ZK03孔以青灰色粉砂与粘土互层,其中全新世早期为河口湾及潟湖相沉积,晚期为潮下带-潮间带-潮上带一套沉积序列。

5 古河道变迁

已有研究表明,在中国东部洪-冲积泛滥平原与浅海大陆架的不同深度内埋藏着第四纪不同时期的古河道[21]。李从先等指出长江三角洲地区存在自镇江、扬州向东南延伸至海的古河谷[22-23]。长江北岸第四纪古河道分三支:第一支为泰州寺巷-海安北东走向;第二支向东南泰州口岸-通州骑岸-如东县北坎;第三支泰州口岸-南通县[24]。但持不同观点的认为,东海陆架研究区内未发现末次盛冰期时古长江沉积和古河谷[25]。

由本次5个钻孔岩芯第四纪地层沉积特征及古环境分析可知,第四纪以来海安以北区域主要为湖沼、河间洼地沉积,海安、通州地区均发育古河道,主要在海安以南区域内改道变迁。

早更新世早期海安、通州孔均处于古河床,分属为分支河道,其水动力均较弱。早期气候转凉,古环境的改变使河流作用减弱,区域以湖沼、河间洼地沉积为主,暴露氧化作用明显;中期河流沉积环境再次发育,至晚期逐渐减弱。早更新世该区域总体表现为两个正旋回沉积序列,代表了早更新世气候环境两次较大的演化。

中更新世海安、通州一带以河流沉积环境为主。早期主要表现为河流侵蚀下切,尤其海安较如东下切-80m 左右。中期随着海平面上升,迫使河流水动力下降,下切河谷主要以河流滞留沉积和朔源堆积为主,河谷区充填了较厚的砂砾石层。晚期气候环境逐渐变干、凉,海平面下降,河流作用较弱,区域以湖沼及河间洼地沉积为主。

晚更新世早期海安处于主河谷区,下切河谷发育;通州均为分支河道。至晚更新世中期,海安、骑岸以浅湖相沉积为主,河道逐渐南移至通州二甲。晚更新世晚期,海平面下降,北部海安、通州骑岸以湖沼、河间洼地沉积,暴露氧化作用明显,通州二甲为湖沼相,为水下还原沉积环境。

全新世时全球气候转暖,海平面上升,河道南移至海门南侧,接近现今长江位置,海安、通州骑岸以及北部兴化、东台均以滨浅海相沉积为主,通州二甲为潟湖、河口相沉积共同作用。

6 讨 论

以长江三角洲北翼兴化-通州5个第四纪地质钻孔为例,以岩性和沉积构造为基础,采用古地磁、AMS14C等分析方法,结合层序地层学的理论,对兴化-通州一线第四纪地层进行划分(图3)。第四纪不同时期,长江三角洲不同区域钻孔沉积构造、层序地层具有不同的特征,反映了不同时岩相古地理的特征。受基底区域性构造控制,北部兴化、东台地区第四纪以来属隆起区,主要以陆相河湖沉积为主,全新世最大海侵时沉积了部分海相层;海安、通州属坳陷区,其中海安为沉降中心,与北部其落差最大可达110 m 左右,该区域第四纪地层主要受河流作用控制,中更新世及晚更新世早期,海安发育深切河谷。晚更新世晚期及全新世为海陆交互作用的三角洲沉积。

虽然钻孔全新世与晚更新世晚期地层有AMS14C 测年结果控制其时代,且具有较好的区域对比性;但仅ZKA4孔(通州骑岸)、ZK10孔(兴化)有古地磁控制地层时代,下部地层的划分主要依靠岩石地层对比,只能是初步的,且钻孔控制范围有限,今后将辅以更多微体、孢粉的测试分析,以及更多钻孔资料,地层的划分及古环境恢复会更可靠。

图3 兴化-通州第四纪地层对比Fig.3 Stratigraphic correlation of Quaternary strata in the Xinhua-Tongzhou area

7 结 论

通过古地磁、AMS14C 测年结果,结合岩石地层对比,共划分出下更新统(Qp1)、中更新统(Qp2)、上更新统(Qp3)和全新统(Qh)4个地层单元。据钻孔岩芯第四纪地层结构,认为第四纪以来,两个不同的地层小区沉积相及古环境存在明显的差异。且第四纪以来的古河道主要在海安以南区域变迁,中、晚更新世海安发育下切河谷,下切深度-80m 左右,为主河谷区。晚更新世晚期及全新世主河道南移至通州二甲镇孔南侧。钻孔AMS14C测年结果印证了该区域晚更新世末期低海面时即末次盛冰期沉积的“第一硬粘土层”是划分晚更新世与全新世地层的标志层。

[1]Li Congxian,Wang Ping.Stratigraphy of the Late Quaternary barrier-lagoon depositional systems along the coast of China[J].Sedimentary Geology,1991,72:189-200.

[2]李从先,范代读,杨守业,等.中国河口三角洲地区晚第四纪下切河谷层序特征和形成[J].古地理学报,2008,10(1):87-97.

[3]赵松龄,张宏才,黄庆福,等.长江三角洲地区上新世以来的古地理变化[J].海洋地质与第四纪地质,1983,3(4):35-44.

[4]李从先,汪品先.长江晚第四纪河口地层学研究[M].北京:科学出版社,1998:1-222.

[5]李从先,范代读.全新世长江三角洲的发育及其对相邻海岸沉积体系的影响[J].古地理学报,2009,11(1):115-122.

[6]汪品先,闵秋宝,卞云华.等.我国东部第四纪海侵地层的初步研究[J].地质学报,1981,(1):1-13.

[7]李保华,王强,李从先.长江三角洲亚三角洲地层结构对比[J].古地理学报,2010,12(6):685-698.

[8]王国庆,石学法,李从先.长江三角洲晚第四纪沉积地质学研究述评[J].海洋地质与第四纪地质,2006,26(6):131-137.

[9]王强,李从先.中国东部沿海平原第四系层序类型[J].海洋地质与第四纪地质,2009,29(4):39-51.

[10]刘振夏,印萍,S.Berne,A.Trentesaux,等.第四纪东海的海进层序和海退层序[J].科学通报,2001,46(增刊):74-79.

[11]陈中原,杨文达.长江河口地区第四纪古地理古环境变迁[J].地理学报,1991,46(4):436-447.

[12]陈中原.长江三角洲之沉降[J].火山地质与矿产,2001,22(2):95-101.

[13]杨守业,李从先,张家强.苏北滨海平原冰后期古地理演化与沉积物物源研究[J].古地理学报.2000,2(2):65-72.

[14]程裕祺.中国区域地质概论[M].北京:地质出版社,1994.

[15]Stanley G J,Hait A K.Deltas,radiocarbon dating and measurements of sediment storage and subsidence[J].Geology,2000,4:295-298.

[16]Yim W W-S.Radiocarbon dating and the reconstruction of late Quaternary sea-level changes in Hong Kong[J].Quaternary International,1999,55:77-91.

[17]王润华,郭坤一,于振江,等.长江三角洲地区第四纪磁性地层学研究[J].地层学杂志,2005(增刊):612-617.

[18]覃军干,吴国碹,郑洪波,等.从孢粉、藻类化石组合看长江三角洲第一硬质粘土层的成因及其古环境意义[J].第四纪研究.2004,24(5):546-554.

[19]王张华,丘金波,冉莉华,等.长江三角洲南部地区晚更新世年代地层和海水进退[J].海洋地质与第四纪地质,2004,24(4):1-8.

[20]陈庆强,李从先.长江三角洲晚第四纪古土壤与古环境初探[J].沉积学报,1995,13(增刊):79-87.

[21]赵艳霞,徐全洪,刘芳圆,等.近20年来中国古河道研究进展[J].地理科学进展,2013,32(1):3-19.

[22]李从先,张桂甲.末次冰期时存在入海的长江吗[J].地理学报,1995,50(5):459-463.

[23]曹光杰,王建,屈贵贤.末次盛冰期以来长江河口段河道演变研究综述[J].地球科学进展,2006a,21(10):1039-1045.

[24]孔祥兴,崔德庚.江苏省平原区晚新生代以来的古河道[J].江苏地质,1986,02:61-64.

[25]夏东兴,刘振夏.末次冰期盛期长江入海流路探讨[J].海洋学报,2001,23(5):87-94.