长白县北岗参场硅藻土矿床地质特征及成因浅析

2014-03-17王继梅

王继梅

(中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队,吉林 长春 130033)

【矿产资源】

长白县北岗参场硅藻土矿床地质特征及成因浅析

王继梅

(中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队,吉林 长春 130033)

本区硅藻土矿床赋存于新近系中新统马鞍山组(N1m4)上部层位中。矿体(层)的分布明显受古地貌和沉积岩相控制,矿层基本依湖盆形态呈连续层状产出,成矿有明显的规律性,矿石质量稳定。矿床成因为内陆淡水湖泊相生物堆积而成。

硅藻土;地质特征;成因浅析

1 地质概况

该区所处大地构造位置位于塔里木—中朝准地台区(Ⅰ)、中朝准地台(亚Ⅰ)、辽东台隆(Ⅱ)、营口—宽甸台拱(Ⅲ),长白断块(Ⅳ)的南端。矿区内构造简单,为中生代断陷盆地东部,形态为宽缓向斜,轴向北东。矿层赋存于断陷盆地之中,矿层形态严格受古地貌和沉积岩相控制,含矿层产状与矿层产状基本一致,近水平层状产出。

矿区出露地层简单,为新近系中新统马鞍山组(N1m)、上新统军舰山组(N2j )。马鞍山组是硅藻土赋存层位,该层大部分下伏于军舰山组玄武岩之下,产状近于水平,部分露头出露于矿区南部沟谷中,为一套硅藻土沉积建造,自下而上分别为:

(1) 斑状橄榄玄武岩(βN12)。

该层小面积出露于矿区南西部,岩石类型为斑状橄榄玄武岩。岩性特征为深灰色、灰黑色,斑状、隐晶质结构,块状、气孔状构造;斑晶为斜长石,含量一般10%~15%;基质:斜长石呈板条状、板柱状,含量一般30%~40%;普通辉石呈板柱状、短柱状,含量一般25%~30%;橄榄石含量3%~7%,并含少量的磁铁矿物。该层厚度不清,下伏于松散沉积层(N1m3)之下。

(2) 松散沉积层(N1m3)。

该层出露于矿区南部,上部为硅藻粘土及硅藻土;中部为黄褐色中粒砂层夹细砂及灰绿色粘土质砂岩;下部为黄绿色粘土质粉砂。该段赋存硅藻土呈囊状、透镜状,分布不稳定,不具工业意义。该层厚度不清,下伏于斑状玄武岩层(βN13)之下。

(3) 斑状玄武岩(βN13)。

该层出露于矿区南东部,呈北东向带状分布,为含矿层沉积基底,产状和厚度受沉积基底形态控制。岩石呈灰黑色,斑状结构,块状构造。主要矿物成分:斜长石约占60%,辉石约占25%~30%,少量的磁铁矿物。镜下特征:斑状结构,斑晶为板状、长条状自形晶的基性斜长石,含量约占8%,最大粒径6mm,基质以拉斑玄武结构为主,局部见间隐结构,半自形的长条状斜长石微晶杂乱排列,所构成的三角形至多边形格架中被粒径较均一的暗色矿物、金属矿物充填,斜长石微晶粒径较均一,长径0.20~0.40mm,宽度一般0.02~0.03mm。岩石为块状构造,局部见气孔,气孔较小。主要矿物成分基性斜长石50%±,普通辉石45%±,橄榄石10%±,少量磁铁矿、钛铁矿、磷灰石等。该层厚度不清,下伏于含矿层(N1m4)之下。

(4) 砂岩、砂砾岩、硅藻粘土层(N1m4)。

含矿层控制厚度27.26~46.14m,与下伏地层不整合接触。按其岩石组合分为4个岩性层,自下而上分别为:

(a) 砂砾、硅藻粘土层(N1m41)。

该层为①号矿层直接底板,控制厚度0.73~6.06m。岩石类型为硅藻粘土,局部夹杂砂砾。该层起伏不平,厚度变化不稳定,由矿区中部向两侧逐渐变薄直至尖灭。

(b) 硅藻土、含粘土硅藻土、粘土质硅藻土层(N1m42)。

该层为①号矿层,岩石类型主要为硅藻土、含粘土硅藻土、粘土质硅藻土。矿层赋存标高717~738m,控制厚度1.77~6.55mm,厚度变化稳定。

(c) 硅藻粘土层(N1m43)。

该层为①号矿层顶板、②号矿层底板,岩石类型为硅藻粘土。控制厚度4.00~8.76m。该层起伏变化不大,厚度变化稳定。

该层赋存②号矿层,上部为砂砾岩层,厚度1.66~19.05m;中部为粉砂质粘土、硅藻粘土,厚度2.06~13.93m;下部为②号矿层,由粘土质硅藻土、含粘土质硅藻土、硅藻土组成,局部夹杂少量硅藻土粘土和砂砾。砂砾岩层、粉砂质粘土、硅藻粘土为②号矿层直接顶板。矿层赋存标高730~749m,控制厚度4.00~10.64m,厚度变化稳定。

区内岩浆岩为喷出岩,即新生代军舰山期玄武岩,地貌特征为明显的玄武质火山熔岩台地。

2 矿床地质特征

2.1 矿体特征

矿层赋存于新近系中新统马鞍山组(N1m)地层中,呈较规则的近水平层状。矿体的形态、规模、产状,矿层在空间上的分布严格受古地貌和沉积岩相控制。当沉积条件发生变化时,矿层则向不稳定一侧由厚变薄直至尖灭。

硅藻土矿层发育较完整时,垂向上矿石类型变化明显,一个完整韵律从下至上为:硅藻粘土→粘土质硅藻土→含粘土硅藻土→硅藻土→含粘土硅藻土→粘土质硅藻土→硅藻粘土,其间为渐变关系。

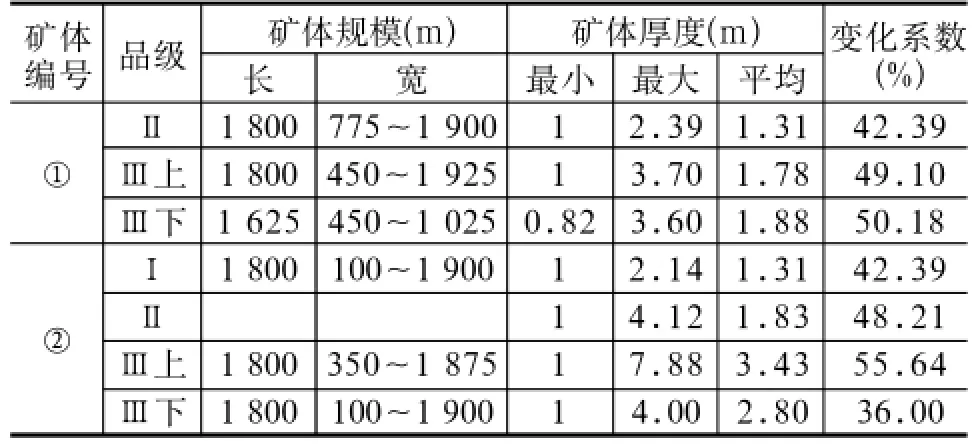

根据硅藻土赋存特征,将区内硅藻土矿层自下而上分为两个矿体(层),即①、②号矿体(层),详见表1。矿体(层)间隔4.00~8.76m。

表1 矿体特征一览表

矿体顶板倾角一般<3°,矿体总体产状近于水平。矿层直接顶、底板一般为硅藻粘土、局部为砂砾岩层、粉砂质粘土。

①号矿体(层)位于含矿层(N1m4)下部,由含粘土硅藻土、粘土质硅藻土组成,呈连续性较好的近水平层状产出。矿区内控制矿层东西向最大长度1 800m,南北向宽450~1 925m。矿层赋存标高717~738m,矿层埋深114~140m。单工程控制厚度1.77~6.55m,平均厚度3.88m,厚度变化系数39.39%,厚度变化稳定。矿层整体分布趋势是由矿区中部沿北东向向两侧逐渐变薄。矿层由一个Ⅱ级品、两个Ⅲ级品硅藻土层组成。矿层在厚度方向上稳定地段分布规律性较强,质量较好的Ⅱ级品硅藻土一般分布于矿体中部,两侧为Ⅲ级品硅藻土。

②号矿(体)层位于含矿层(N1m4)上部,由硅藻土、含粘土硅藻土、粘土质硅藻土组成,呈连续性较好的近水平层状产出。矿区内控制矿层东西向最大长度1 800m,南北向宽100~1 900m。矿层赋存标高730~749m,矿层埋深101~130m。单工程控制厚度4.00~10.64m,平均厚度7.53m,厚度变化系数23.65%。厚度变化稳定。矿层分布稳定,集中分布在矿区中—北部。矿层由一个Ⅰ级品、一个Ⅱ级品、两个Ⅲ级品硅藻土层组成。矿层在厚度方向上稳定地段分布规律性较强,质量较好的Ⅰ级品硅藻土一般分布于矿体中部,两侧为Ⅱ、Ⅲ级品。

2.2 矿石质量

矿物组分主要为构成硅藻的蛋白石,即微晶状胶质硅。种属以圆筛藻、直链藻为主,偶见管状藻,硅藻含量65%~98%;其他矿物为粘土质及碳酸盐,分别呈显微鳞片状、泥粉晶状,均匀分布在硅藻间,铁染呈黄褐色;此外还有少量石英、长石及铁质,石英、长石呈微粒状、棱角状,粒径0.01~0.09mm。

矿石主要化学成分见表2。矿层中SiO2为有益组分,其含量取决于硅藻的含量,即硅藻含量增高则SiO2含量增高。Fe2O3、Al2O3存在于粘土矿物高岭石、水云母、绿泥石中,Fe2O3含量还与碎屑矿物及次生淋滤铁质有关,CaO主要存在钙长石及方解石碎屑中。烧失量取决于矿石中水分和有机质含量。

由表2可知:①号矿体(层)矿石有益组分SiO2分布均匀,矿石质量稳定。矿石有害组分Al2O3、Fe2O3、CaO和烧失量除Ⅲ级品下层CaO变化系数大,分布不均匀,其余总体来看,分布均匀;②号矿体(层)矿石有益组分SiO2分布均匀,矿石质量稳定。矿石有害组分Al2O3、Fe2O3、CaO和烧失量总体来看变化系数小,分布均匀。

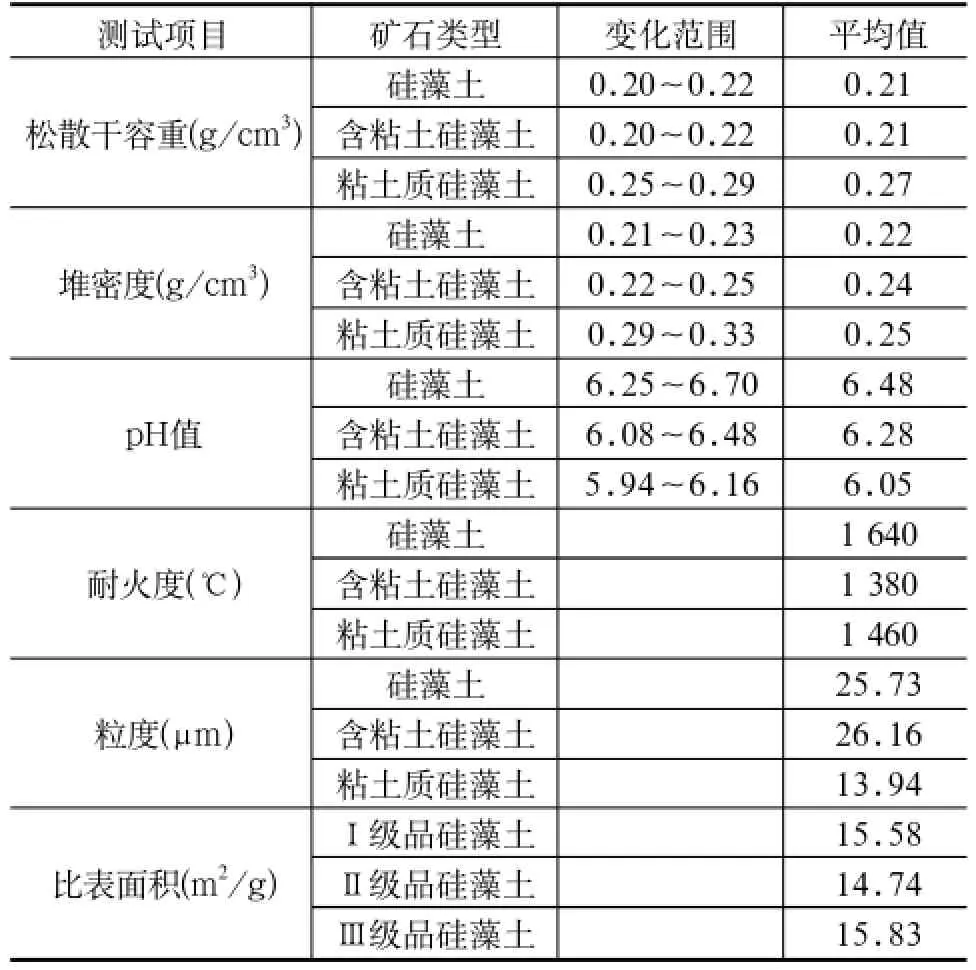

2.3 矿石物理性能

矿石物理性能不同其用途不同,其物性测试结果见表3。

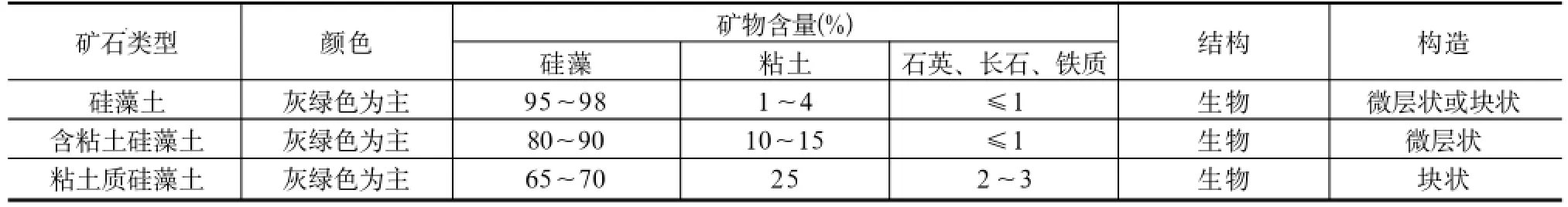

2.4 矿石结构、构造及类型

矿石呈灰白—灰绿色,生物结构、泥质生物结构,微层状、块状构造,单层厚1~10mm。

按矿石组分结构特征将矿石分为三种自然类型:硅藻土、含粘土硅藻土、粘土质硅藻土。各类型矿石特征见表4。

硅藻土镜下特征:硅藻无色,体积微小,主要为圆筛藻和直链藻组成,偶见管状藻。圆筛藻呈圆盘形筛状,较为破碎,直径14~20μm为主;直链藻多呈板条状宽2~4μm,长10~15μm,由许多小圆盘、圆柱形藻胞叠置而成的链状,壳面有网格状小孔;成分为蛋白石,均质性,不规则分布。此外,有少量粘土质及微量石英、长石,粘土质,呈显微鳞片状;石英、长石微小粒状,分散在硅藻间;铁质,黑红色,微粒状、浸染状于硅藻中。

表2 矿石主要化学组分含量统计

表3 矿石物理性能测试结果

表4 不同类型矿石特征

含粘土硅藻土镜下特征:硅藻无色,体积微小,主要为圆筛藻和直链藻及硅藻碎片。直链藻,藻体圆柱状,长0.01~0.10mm,直径0.007~0.02mm,由许多小圆盘、圆柱形藻胞叠置而成的链状,壳面有网格状小孔;圆筛藻呈圆盘形筛状,直径0.01~0.04mm。硅藻成分为蛋白石,均质性,不规则分布。粘土质呈显微鳞片状集合体,均匀分布在硅藻土间,有铁质染成黄褐色。此外,有少量石英、长石及铁质,分散在硅藻土粘土中。

粘土质硅藻土镜下特征:硅藻体积微小,主要是直链藻和圆筛藻及碎片。直链藻,藻体圆柱状,长0.01~0.10mm,直径0.008~0.02mm,由许多圆盘藻胞叠置而成的链状体,壳面有网格状小孔;圆筛藻呈圆盘形筛状,直径0.01~0.042mm;成分为蛋白石,均质性,不规则分布。粘土质呈显微鳞片状集合体,均匀分布硅藻间,有铁染呈黄褐色。

2.5 矿石品级

按工业用途及矿石主要化学组分划分为Ⅰ级品(硅藻土)、Ⅱ级品(含粘土硅藻土)、Ⅲ级品(粘土质硅藻土)三个品级。其中,Ⅰ、Ⅱ级品主要用于生产助滤剂,Ⅲ级品用于生产各种保暖轻质材料、充填剂、化肥包裹剂。

2.6 矿体围岩及夹层

矿层围岩分为两种类型:一种为含矿围岩,一般为硅藻粘土、少数为粉砂质粘土及砂层,顶底板与矿层之间呈渐变过渡、整合接触关系;另一种为非含矿围岩—玄武岩,亦为矿层保护层。

夹层分为两种类型:一种为含矿夹层,即有益、有害组分低于工业指标要求的硅藻粘土,岩性特征与含矿围岩基本相同;另一种为矿层中间夹杂少量的砾岩,致密块状、气孔状玄武岩组成,由黄色粘土胶结而成。

3 矿床成因及找矿标志

3.1 矿床成因

(1) 玄武岩的喷发与硅藻土形成。

新生界新近系上新统与第四系更新统时期,基性火山喷发普遍而强烈,强烈的火山喷发后形成的凹陷盆地控制着硅藻土矿的展布。具有间歇性的火山喷发与周期性河流—湖泊相交替特征。其中火山喷发后,SiO2呈悬浮状态溶于水中,为硅藻的生存提供了丰富的营养物质,至使硅藻大量繁殖、生长、死亡堆积,经长期的沉积形成了硅藻土矿层的原始堆积。由于后期的间歇性的火山喷发,对所形成的硅藻土矿层的原始堆积进行覆盖,从而使前期形成的硅藻土矿层得以保存,免受风化和流失作用。因此,生成条件和保存条件共同作用形成了现在的硅藻土矿层。

(2) 湖盆的古地貌形态对成矿的控制。

沉积盆地是硅藻土成矿的重要条件。沉积盆地为硅藻的生存、遗骸的堆积提供了良好的场所,湖盆的古地理形态控制着矿体的空间形态、分布,凹处矿层变厚,凸起处矿层变薄,边缘处矿层尖灭。

(3) 沉积类型及特征。

矿层赋存于新近系中新统马鞍山组上部(N1m4),其岩性组合为砂—粉砂、粉砂质粘土、硅藻土层(矿层)。从生物地层分析,硅藻为淡水种属,是在气候温暖湿润、雨水较充沛,能使湖盆长期保持稳定水位的淡水环境下生长—繁殖—死亡—沉积,是以生物沉积为主、机械沉积为辅的淡水湖泊相沉积类型,由硅藻周期性沉积形成小型韵律构造(纹层构造)。

综上所述,本区矿床成因属内陆淡水湖泊相生物堆积。

3.2 找矿标志

(1) 地层标志。

矿层赋存新近系中新统马鞍山组地层中,因此,马鞍山地层是直接找矿标志。

(2) 构造标志。

新近系开始的凹陷并徐徐下降,形成深度不一的大型湖盆地,为硅藻土矿床的沉积提供了有利的古地理条件,因此,深度较浅的大型凹陷盆地,是找矿的构造标志。

(3) 地貌标志。

含矿层沉积在空间上处于两套玄武岩喷发台地中间,由于玄武岩和松散含硅藻土的马鞍山组水平叠置沉积,玄武岩台地周边重力崩塌作用和风化剥蚀作用下,含硅藻土的层位大致沿等高线出露于地表,分布在近同一标高,经长期风化剥蚀作用含矿层位出现明显负地形,从而形成一个台阶(二登台),玄武岩出露地段为陡崖状,其下为含硅藻土的马鞍山组出露地段,故根据特有的地形地貌及其具有固定标高的特征将是明显的找矿标志。

(4) 玄武岩标志。

当新近系末硅藻土沉积之后,新近系与第四系火山喷发形成大规模玄武岩覆盖于其上,并对硅藻土沉积层起到了保护作用。因此,本区玄武岩台地是找矿的间接标志。

2015年《粉煤灰综合利用》征订启事

《粉煤灰综合利用》杂志1987年创刊,是国内最早开展粉煤灰综合利用研究的科技期刊。为中国核心期刊(遴选)数据库期刊,中国科技论文统计源期刊(中国科技优秀期刊),中国学术论文数据库期刊。河北省优秀期刊,美国化学文摘社中国期刊收录名单期刊,全国性建材科技期刊,中国报刊订阅指南信息库收录期刊等。

本刊面向电力、建工、建材、能源、交通、农业、水利、环保、化工、大专院校等领域报道粉煤灰综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备,介绍国内外粉煤灰综合利用基础理论研究新成果和先进经验,促进我国粉煤灰综合利用工作的不断发展。主要栏目有:基础研究、专题研究、科学实验、工程应用、产品开发、生产技术、政策法规、经验介绍、建筑节能、建筑科技、墙改论坛等十多个。

本刊大16开双月刊,双月25日出版,每期10元,全年60元 ,国内外公开发行,全国各地邮局订阅,也可直接向本刊订购。

地址:石家庄市槐中路244号(050021)

电话:0311-86692425(编辑部) 0311-86061348(广告部传真)

E-mail: Fmhzhly@163.com

P619.265

A

1007-9386(2014)05-0038-04

2014-05-06