城镇化与产业转型升级的互动机理分析*

2014-03-14多淑杰

多淑杰

(中山职业技术学院,广东中山528404)

城镇化与产业转型升级的互动机理分析*

多淑杰

(中山职业技术学院,广东中山528404)

城镇化和产业转型升级成为当前我国经济发展的两大主题,目前较少学者探讨两者的互动机理问题。文章首先对城镇化和产业转型升级互动关系进行了梳理,并从供求关系角度探讨了两者互动机理,总结出两者既存在正互动关系,又存在负互动关系。最后从中国城镇化发展战略与产业转型升级战略相结合,完善城镇间产业分工体系,加强城镇群建设,提升城镇服务功能,强化城镇制度改革等方面提出城镇化与产业转型升级互动发展的思路。

城镇化;产业转型升级;互动机理

经济发展经验表明,工业化、城镇化是人类社会经济发展呈现的两个重要特征,其发展水平体现了现代文明发展的阶段和程度。在现代文明发展过程中,两者相互作用、相互影响。不同的发展阶段,两者互动机理也不相同。在工业化早期和城镇化初级阶段,两者的关系更多表现为工业化对城镇化发展推动的单项影响。跨越城镇化初级阶段,城镇化不仅对工业升级具有推动,而且城镇化的演进不再主要表现为工业比重上升的带动,而表现为非农产业比重上升的拉动(朱烨,卫玲2010)。目前现有研究更多地关注城镇化和工业化的互动机制,鲜有人立足于更广泛的产业层面探讨城镇化与产业转型升级问题。在新的发展阶段和经济发展形势下,仅从工业化层面探讨两者的互动显然过于狭隘。在中国经济发展方式转变、经济结构调整以及加快城镇化发展的背景下,探讨城镇化与产业转型升级互动问题对制定中国城镇发展战略,不断优化产业结构,促进两者协同发展具有重要的指导意义。

一 城镇化和产业转型升级互动关系认知

(一)城镇化内涵

“城镇化”一词是中国特有的名称,国外俗称“城市化”,这与中国特殊的城市化发展背景有关。中国的城镇化发展起步于改革开放初期,1979年中国城镇化率为18%。同世界其他国家城市化发展相同,中国的城镇化也离不开工业化的推动。但这种工业化走的是农村工业化道路。工业建在农村,农民离土不离乡(镇),农业剩余劳动采取就地转移的方式,农民在发展乡镇企业的同时就地发展小城镇。于是城市化转为城镇化(洪银兴2003)。

根据辞源,“城”是一定地域上围起来用作防卫的墙垣。《说文》曰:“城,所以盛民也。”“市”则是进行交易的场所,是商品流通的中心。《周易·系辞下》记载:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”引申到现代,城市是人口集中、工商业发达的地区。关于“城镇化”的概念,目前学术界仍无一个统一完整的解释。国外多数学者认为,城镇化是人口从城市向乡村的流动。库兹涅茨提出:“城市和乡村之间的人口分布方式发生了变化,即城市化的进程。”托达罗也把城市化界定为人口向城市转移。国内学者对城镇化的界定概念比较多。洪银兴(2003)认为应从人口城镇化转向从功能意义上界定城镇化,所谓城镇化就是要在城市聚集人流(主要指科技与管理人才)、物流、资金流和信息流,聚集主导产业,聚集科技教育。陈建军、黄洁(2008)认为城市化的过程很大程度上是资本、技术和劳动力在一个地区集聚的过程。陈甬军(2010)认为城市化就是随着生产力的发展而导致人们的生产方式、生活方式和行为方式变化的过程。《中华人民共和国国家标准省市规划术语》将城镇化界定为人类生产与生活方式从农村型向城市型转化的历史过程,主要表现为农村人口转化为城市人口以及城市不断发展完善的过程。

基于以上分析,本文认为城镇化内涵包括人口城镇化、土地城镇化、要素城镇化、经济城镇化和社会城镇化五个方面:(1)人口城镇化表现为人口由农村向城镇的转移,是城镇化的基本形式。(2)土地城镇化是基于城镇建成区面积的扩大而进行的城镇扩张。(3)要素城镇化是除人口和土地外的其他生产要素如人力资本、物质资本、技术、信息等向城市集聚的过程。城镇作为人口、工商业集聚的地区,城镇化必然也会使资本、技术等支撑工业和服务业产业发展的要素向特定地区集聚。(4)经济城镇化是生产方式由农业向非农业转型及非农业内部产业的转型升级过程。(5)社会城镇化是人们的生活方式、行为习惯、价值观念和社会制度等方面向城市型转变的过程。人口城镇化是城镇化的基本形式,土地城镇化是城镇化的载体,要素城镇化是城镇化的基础,经济城镇化是城镇化的核心和动力,社会城镇化是城镇化的保障。五个方面在城镇化的表现形式上又存在递进的层级关系,是城镇化发展由低向高的表现。城镇化作为一定地域范围内生产方式、生活方式等的改变过程,它可能涉及到产业结构、就业结构、空间结构、文化结构等一系列变革。

(二)产业转型升级

作为产业经济学的重要问题,产业转型升级重要性毋庸置疑,一直成为经济学界研究的热点。而关于产业转型升级的概念在学术界不同的学者给出了不同的定义。Ernst(2003)指出产业升级概念复杂,涉及广义的创新活动,不同产业和国家的产业升级会呈现不同特点。波特(2002)认为产业升级是一个国家的资本、技术禀赋优于劳动力、土地等资源禀赋时,要素比较优势推动资本、技术密集型产业发展的过程。高燕(2006)认为产业升级就是产业结构的升级。李江涛、孟元博(2008)认为;产业升级是一个比产业结构升级更高层次的概念,即产业升级包括两个不同升级方向的、并列的产业发展内容:产业结构升级和产业深化发展。朱卫平、陈林(2011)认为产业升级指产业由低技术水平、低附加价值状态向高新技术、高附加价值状态的演变趋势,它主要包括两种形态的资源配置趋势。

本文认为产业转型升级是产业发展同一问题的两个方面,“转型”主要是指产业发展方式的转变,“升级”是指产业结构的优化调整。前者表现为生产要素的优化组合、技术水平和管理水平的提高,由此带来产业由粗放式生产向集约式生产或精细化生产的转变;后者表现为产业协调发展和结构的提升。无论哪一方面,两者最终可表现为产业发展由低技术、低附加值向高新技术、高附加值的转变。

(三)城镇化与产业转型升级的互动关系

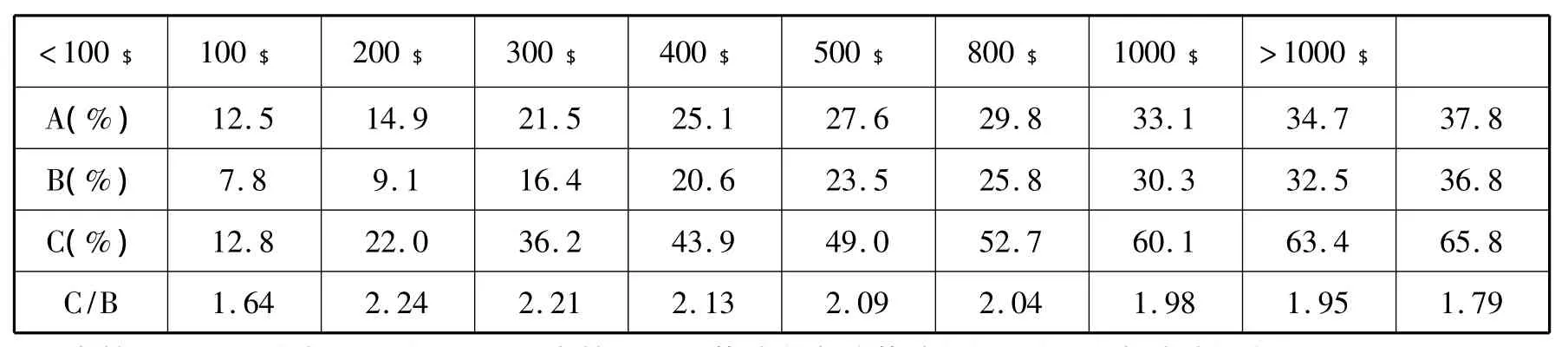

产业结构调整是产业转型升级的重要内容,一些学者从这一角度对两者之间的对应关系进行了论证。钱纳里在《发展的形式:1950-1970》一书中论证了城镇化与产业结构之间的对应关系,其对1950 -1970年间100个主要国家产业结构与城市化水平之间的关系进行了考察,得出以下结果(见表1)。从表1中可以看出,城镇化与产业结构调整之间具有一定的正对应关系。工业化水平的上升引起城市化水平的上升。陈彦光(2010)认为在标准的情况下,城镇化与产业结构演变之间也存在互动关系。陈涌军(2012)认为城市化发展受到产业结构变迁的影响,其影响主要是由产业结构变迁中农村剩余劳动力转移导致。在前工业化时期,工业化与城市化互动发展特征最为明显,随后服务业与城市化互动比较明显。

表1 产业结构与城镇化水平

笔者认为,城镇化与产业转型升级之间存在着互动关系:一方面产业转型升级构成了城镇化的核心内容。根据前面对城镇化内涵的界定,城镇化不仅包括人口城镇化、土地城镇化,还包括经济城镇化,经济城镇化的过程实质是产业转型升级的过程。产业转型升级是城镇化内容的重要组成部分。没有产业发展支撑的城镇化就像是空中楼阁,具有不可持续性。另一方面高质量的城镇化是产业转型升级的基石。城镇化的过程可表现为要素集聚的过程。高质量的城镇化有助于资本、技术、信息等高端要素向城镇空间的集聚,以及人们消费行为方式向高层的转变和社会制度的变革等,促使城镇服务功能增强,这些都是产业转型升级所必备的基础条件。

二 城镇化与产业转型升级互动机理探讨

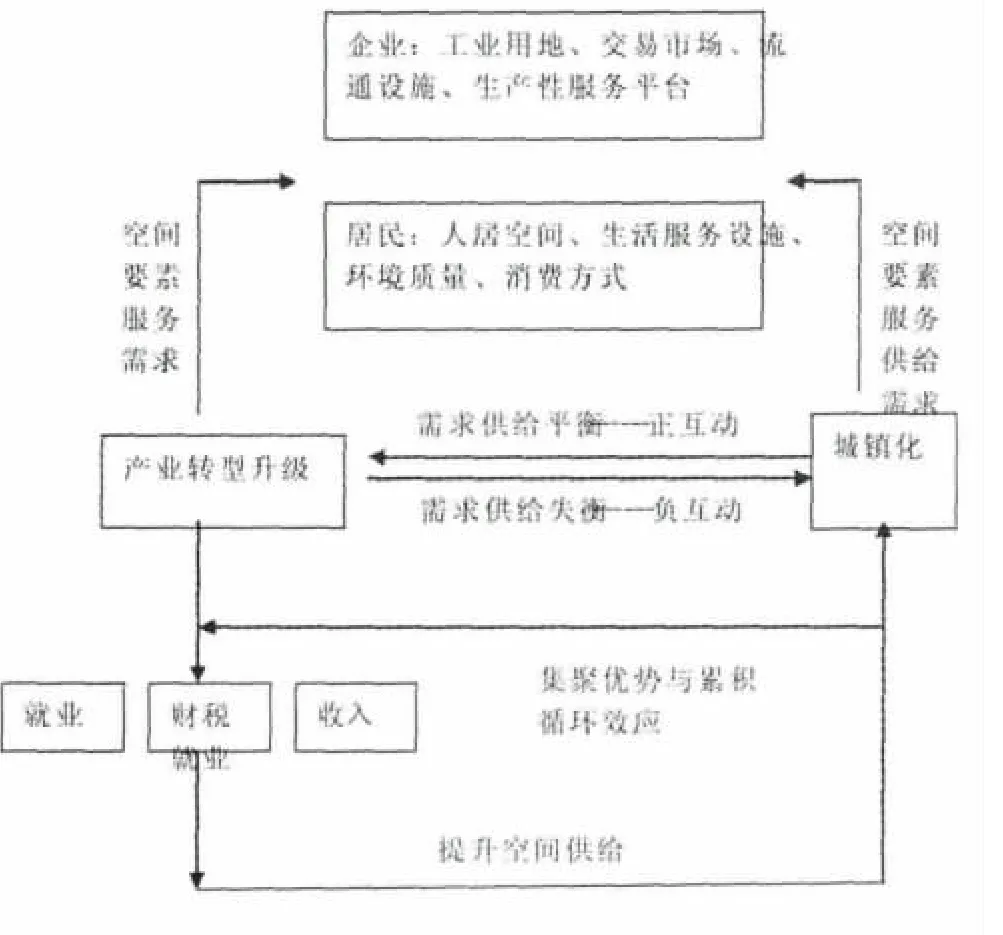

城镇化与产业转型升级两者相互作用,相互影响,见图1。其作用机理具体表现为:

(图1)

(一)产业转型升级进程对城镇化发展的作用机理

产业转型升级意味着产业结构的转型和技术水平的提升。产业转型通过对城镇化产生供给和需求效应对其发生作用。

1.产业转型升级对城镇化发展的供给效应。地区产业转型升级的实现通过就业、财税和增加居民收入为城镇化发展提供空间要素服务的供给。表现为地区产业转型升级有助于提高企业竞争实力,为地区提供更多的财税支持,有助于促进地区就业质量的提升、就业结构的改善和居民收入增长,吸引高端人才的集聚,提高城镇消费水平。财税支持和消费水平的提升有助于增加地区物力、财力,为地区城镇化发展与转型提供了动力支持。

2.产业转型升级对城镇化的需求效应。产业转型升级引致对产业和居民空间需求、要素需求等的改变,滋生对城镇化发展的需求。高端产业的发展离不开空间、产业要素、交易市场和生产性服务设施的支撑,产业转型升级将会滋生对产业空间、要素、流通设施、服务需求的改变。在由第一产业向第二产业转型的初级阶段主要表现为劳动力需求增长,土地需求和资本投入需求增加。随着产业转型的深化和发展,对知识、技术、信息、人力资本等高端要素的需求和交易市场的需求也将增长。

3.当产业发展到一定程度,如果产业转型不能实现,产业发展依然定位于低端环节,生产方式粗放、环境污染程度高,那么这种产业发展模式将不可持续,一旦环境发生变化,原有区位丧失比较优势,产业将会向其他地区转移,其城镇化进程必将受到影响。

(二)城镇化对产业转型升级的作用机理

城镇化主要通过空间、要素和服务供给和需求导向对产业转型升级产生作用。

1.城镇化对产业转型升级的供给效应。随着城镇化水平提高,人口、企业不断集聚,城镇基础设施逐渐完善。完善的交通运输条件、专业化的市场,发达的信息网络结构促使城镇成为人流、物流、资金流、信息流的集散地,为产业转型提供人才、资金、技术等高端要素支持。

企业集聚和规模的扩大,尤其是工业生产规模的扩大,必然会提高对金融、信息服务等生产性服务的需求增加。企业与企业之间通过信息流、技术流等实现空间网络交流,减少了信息搜寻与交易成本,共同促进公共技术创新,加快观念、思想和知识的扩散等。同时要素、产业集聚效应和累积循环效应的存在,进一步吸引着人力资本、资本、技术等高端要素的集聚,促进地区高端产业在本地区发展,高端产业发展集聚必然推动城镇化向高端发展。基于集聚效应,城镇化具有发展极作用。

2.城镇化对产业转型升级的需求效应。城镇化发展带来人口集聚、就业结构的调整以及人们生活、消费行为的改变,而伴随着就业转型、劳动力结构转型,引发对人居空间、产品质量、生活服务设施、交通、环境等的高需求。根据马斯洛需求理论,随着人们收入的增加,人们越来越追求高层次的文化生活、社会价值和精神目标,人们消费需求层次不断上升。如人们更加注重消费产品性能高端化、低碳化、多样化、品牌化以及服务性。需求结构的改变推进工业产品的技术结构、市场结构和行业结构等的优化升级。

正如佩鲁所说的,城市作为地理上集中的综合产业极“改变了它直接的地理环境,而且如果它足够强大,还会改变它所在的国民经济的全部结构。作为人力、资本资源的积累和集中中心,它促进了其他资源集中和积累中心的产生。当这样两组中心通过物质的和智力的高速公路相互联系在一起时,广泛的变化在生产者和消费者的经济视野和计划中就显示出来了”。

3.城镇化对产业转型升级的需求提供不了有效供给,则将会阻碍产业转型升级的进行。主要表现为城镇化过程产生的集聚不经济和城市病问题。人口、企业过度集聚和资源综合利用程度不高会对城市水、电、交通、土地及其他城市基础设施造成巨大的压力。如果再加上空间规划不合理,城镇经济体之间关联性不强,容易造成企业外部成本增强、企业创新性动机和能力不强,制约战略新兴产业和高端产业空间拓展。

城镇化过程中的低端要素集聚也容易促使各种污染废弃物增多,城镇环境污染程度加大、生态环境恶化。城镇生活环境与生活质量的下降会对人力资源、资金技术等高端要素产生挤出效应,导致产业转型升级所需要的资源及市场需求减少,从而阻碍了地区产业转型升级。

(三)两者互动关系的总结

产业转型与城镇化转型存在互动作用,如图1所示。两者互动可分为两类:正互动和负互动。产业转型作为推动地区经济发展的主要力量,是城镇化发展的力量源泉,引导着城镇化的进程与方向。城镇化转型发展通过高端要素供给、良好的市场需求导向、集聚正外部效应等为产业转型与升级提供了支撑作用。这种互动表现为正互动。相反,城镇化进程满足不了产业转型的需求,城镇发展空间布局零散、土地集约性不强,生产生活服务设施不健全、制度安排不合理,城市病突出,城镇化进程的缓慢和质量低则阻碍产业转型升级。同时,产业转型升级不成功,一旦外部环境变化,产业转移,地区城镇化发展和经济发展将会受阻。

三 我国城镇化与产业转型升级互动发展的思路

伴随着工业化进程,我国城镇化水平取得了快速发展,但目前我国城镇化更多表现为人口的城镇化或土地城镇化。截至2011年,中国人口城镇化率达到51.27%,城市建设用地面积达到41860.6平方公里,比1996年扩大了一倍多。中国城镇化的快速发展,是一种外延式的扩张,主要依靠低成本的推动,包括劳动力成本和土地成本等,与中国低端、粗放的产业发展模式密切相关,这种城镇化的发展路径难以持续。基于此,我们认为,中国城镇化建设应与产业转型升级互动发展可从以下几个方面着手:

(一)发展战略思想的结合统一

当前城镇化建设和产业转型升级成为中国经济社会发展两大主题。城镇化建设是一项系统、复杂的工程,涉及到经济、社会、文化等方方面面。根据前面的分析和国际城镇化发展规律,城镇化发展需要一定的产业支撑,农村人口向城镇的转移需要由足够的就业岗位和基础设施来保障。城镇化发展战略要与产业转型升级战略相结合,其发展要尊重区域产业转型升级与城市化互动发展的内在规律,紧紧围绕区域产业结构的当前特征和未来发展的方向,合理推进。

(二)完善城镇间产业分工体系,加强城镇群建设

中国现有行政区划的设置和管理体制以及区域经济发展差异的存在,使中国各城镇(市)发展水平存在着较大的差异,形成了大、中、小规模不等的城镇体系。出于地区自身利益最大化的考虑,各区域城镇之间往往存在着不合理的行政壁垒,限制了市场要素的自由流动和资源的有效配置,各区域间产业分工不明确,产业同构比较严重,阻碍了城镇产业发展。由于不同层级的城镇拥有不同的功能定位和着力点,城镇化建设应体现出差异。应合理确定城镇体系内各层次城镇的功能定位,构筑科学合理、分工明确、协调合作的城镇发展体系。如核心城镇加大对战略性新兴产业发展,提升城市的智能化、信息化和生态化发展,提升对中小城镇的辐射水平。中小城镇积极承接核心城市产业转移,提升现有产业的关联度和集群转型升级。

(三)提升城镇服务功能

在人口城镇化发展到一定阶段,城镇化应由人口转移向高端要素集聚、产业转型升级转变,这就需要突出城市服务功能。在现代社会中,城市不仅是商品市场的中心,更是要素市场的集散地。提升城镇服务功能要充分利用其要素市场集散地的作用。目前我国中小城镇在这一方面普遍欠缺。这就需要加强城镇基础设施,一方面建立发达的交通、通讯网络,搭建企业交流或交易的平台,缩短要素流通时间和成本。另一方面也要构建适合高端要素发展集聚的软环境,有利于企业和科技人才成长与发展,减少企业交易的成本和风险。

(四)强化城镇制度改革

城镇化过程是一系列转变的过程,其中包括人们行为方式、消费习惯的改变和制度的变革,是社会城镇化的体现,而其核心则是制度的变革。城镇化实施和产业转型升级的实现需要由完善的制度来保障。而我国现有的户籍制度、土地制度、劳动力就业转岗培训制度等制约了其城镇化质量提升和产业转型升级的实施,因此在推进城镇化和产业转型升级过程中应加快不合理制度的改革,建立健全促进城镇化和产业转型升级的保障制度。

[1]洪银兴.城市功能意义的城市化及其产业支持[J].经济学家,2003(2)2:29-36.

[2]陈建军,黄洁.集聚视角下中国的产业、城市和区域——国内空间经济学最新进展综述[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008(7):12-21.

[3]陈甬军.中国城市化发展实践的若干理论和政策问题[J].经济学动态,2010(1):25-31.

[4]Ernst,D.Global Production Networks and Industrial Upgrading-A Knowledge-Centered Approach[A].GERFFL (ed).Who Gets Ahead in the Global Economy Industrial Upgrading,Theory and Practice[C].Baltimore:Johns Hopkins University Press,2003.

[5]迈克尔·波特著,李明轩、邱如美译.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社,2002年.

[6]高燕.产业升级的测定及制约因素分析[J].统计研究,2006(4):47-49.

[7]李江涛,孟元博.当前产业升级的困境与对策[J].国家行政学院学报,2008(5):81-84.

[8]朱卫平,陈林.产业升级的内涵与模式研究——以广东产业升级为例[J].经济学家,2011(2):60-66.

[9]陈彦光.中国人口转变、城市化和产业结构演变的对应关系研究[J].地理研究,2010年(12):2010-2020.

[10]干春晖,余典范.城市化与产业结构的战略性调整与升级[J].上海财经大学学报,2003(4):3-10.

[11]陈甬军.中国城市化发展的新阶段与新任务[J].社会科学研究,2012(1):34-37.

[12]李程骅.服务业推动城市转型的“中国路径”[J].经济动态,2012(4):75-81.

F29

A

1004-342(2014)02-15-05

2013-10-09

本文系中山市科技局课题《中山产业与城镇“双转型”的互动机理和路径研究》(项目编号:2013A3FC0295)。

多淑杰(1979-),女,中山职业技术学院副教授,博士。