浑善达克沙地植被恢复特征研究

2014-03-13王树力范宁宁

王树力, 范宁宁

(东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨 150040)

浑善达克沙地位于内蒙古自治区中部的农牧交错地带,41°56′~44°24′ N,112°22′~117°57′ E,东起大兴安岭南端西麓达里诺尔,南临锡林郭勒高原,面积约5.2万km2,是中国四大沙地之一[1-2]。经过多年的过度开发和利用,该区草原退化,流沙蔓延,沙化问题愈演愈烈。沙地退化过程不仅造成生物多样性丧失和生产力下降,而且影响了当地生态、社会和经济的可持续发展,甚至在更宏观的尺度上影响了京津、乃至华北地区的生态安全[2-3]。

植被恢复是遏制沙化过程发展的最有效措施[4]。随着沙地植物群落的不断演替,植物群落物种组成及多样性等特征发生变化。这一变化过程的速度和质量,对于加速沙地土壤环境的恢复进程,特别对稳定地表流沙具有非常重要的促进作用。关于沙地植被恢复问题,杨志国等对北京西部小型沙地不同演替阶段植物群落结构进行系统研究[5],认为各阶段群落间的生态距离较远,在人工植被建设时应根据沙地环境条件选择最佳植物种和配置。张继义等通过对科尔沁沙地植被恢复系列上不同阶段的群落取样,研究了植被恢复过程中群落物种组成、物种多样性的变化过程,得出随演替进展群落种类组成与物种多样性增加,群落生态优势度下降,而均匀度增加,群落趋向稳定的结论[6]。蒋德明等研究了科尔沁沙地植被恢复及其对土壤的改良效应[7]。姚国龙等对毛乌素沙地的植物群落物种多样性进行了研究,认为应根据不同的沙地类型选择不同的植物种类治理沙地[4]。还有一些学者对恢复措施的效果及其长期影响进行了深入研究[8-9]。对于浑善达克沙地,科学工作者在土地沙化的成因、发展趋势、综合治理、生态评价等方面已有较为系统的研究[10-14],但对沙地植被恢复的系统详细研究,尚有待深化。该研究以内蒙古自治区克什克腾旗浑善达克沙地不同治理时间及不同演替阶段沙地及邻近天然草地为对象,分析沙地不同治理时期及不同演替阶段植被的恢复特征,试图为浑善达克沙地的生态治理提供理论依据。

1 研究地概况与研究方法

1.1研究地区概况克什克腾旗位于内蒙古赤峰市的西北部,地处大兴安岭与燕山交汇处,116°21′~118°21′ E,43°23′ ~ 44°15′ N。该区东西宽约170 km,南北长约207 km,总面积20 673 km2。平均海拔1 367 m,最高2 067 m,最低660 m,其中丘陵占52.2%、台地占38.8%、平原占8.7%。属中温带大陆性季风气候,春秋季干旱且多为大风天,升温较快;夏季短促而温凉,雨量集中;冬季漫长而寒冷,且昼夜温差较大;降水集中、雨热同期。降雨多集中在6、7、8月份内,年降水量在250~500 mm。年平均气温2~4 ℃,3、4月份气温为10 ℃以上,夏季平均气温为18.6 ℃。全旗日照率为62%~ 65%,日照时数在2 700~2 950 h,无霜期60~150 d[15]。

1.2调查方法及数据处理研究样地位于浑善达克沙地东北边缘,克什克腾旗联峰林场。治理时间分别为2010年、2001年与1995年,演替阶段分别为流动沙地、半固定沙地和固定沙地,对照为自然草地。对应植被盖度分别为19%、61%、78%、19%、50%、77%和76%。土壤基本条件概况如表1所示。

表1 样地土壤基本条件概况

2011年6月,在各样地内设置3个10 m × 10 m的固定样方用来调查灌木,5个1 m × 1 m的固定样方用来调查草本。调查并记录样方内出现的灌木、草本的物种数、频度、盖度。在草本调查样方内设置0.2 m × 0.2 m小样方取样,测定地上生物量与地下生物量。

植物种优势度利用种重要值表示:

重要值=(相对盖度+相对频度)/2

物种多样性用Shannon-Wiener指数、Simpson 多样性指数和Pielou均匀度指数表示[16]:

Pielou均匀度指数J=H/lnS

式中pi表示物种i的相对重要值,S表示群落物种数。

2 结果与分析

2.1不同治理时期及治理阶段沙地群落物种及生活型组成沙地植物群落物种的科、属、种的总数随着治理时间的加长而增多。2010年治理的沙地植物群落物种组成相对简单,只有豆科、藜科和菊科3科,每科只有1属1种,共2种生活型,具体物种为沙米、沙蒿和羊柴。2001年治理的沙地植物群落物种数稍有增加,达4科4属5种,分别为豆科蒿属(ArtemisiaL.)、禾本科冰草属(Agropyroncristatum(Linn.) Gaertn)、菊科蒿属(ArtemisiaL.)和灯芯草科灯芯草属(Juncus),共3种生活型,具体物种为羊胡子草、冷蒿、黄花蒿、冰草和羊柴。1995年治理的沙地自然侵入的物种增加到4科8属8种,即禾本科冰草属、赖草属(Leymus)、雀麦属(Bromus)与针茅属(Stipa),菊科蒿属,灯芯草科灯芯草属,藜科藜属(Chenopodium)和豆科米口袋属(GueldenstaedtiaFisch.),共3种生活型。具体物种为羊胡子草、冷蒿、米口袋、冰草、赖草、刺藜、无芒雀麦、克氏针茅和羊柴。对照草地有5科8属8种,集中于禾本科、豆科、菊科、百合科和灯芯草科,共3种生活型。具体物种为羊胡子草、冰草、黄花苜蓿、冷蒿、米口袋、沙地雀麦、止血马唐和沙葱。除2010年治理样地外,其他样地物种生活型皆以多年生草本物种为最多。

不同演替阶段的沙地植物差异较大。从流动沙地到半固定沙地与固定沙地,植被种数呈增加趋势。一年生的沙米和沙蒿作为先锋物种,首先定居到流动沙地。进入半固定沙地阶段,随着植物种数与植被盖度的不断增加,沙地土壤条件也随之发生改善,为更多植物种的定居和繁殖提供了条件,这时一年生草本和优势种逐渐被多年生草本植物取代。除了由飞播和人工撒播的羊柴和黄柳外,自然侵入的植物种已经增加到9种,主要有黄花蒿、冰草、蒙古蒿、小叶锦鸡儿、地梢瓜、雾冰藜、羊草、沙蒿和冷蒿等,其中多年生植物种数增加到了5种。无论植物种总数还是自然入侵的植物种数,半固定沙地都要高于流动沙地。演替到固定沙地时,除羊柴和黄柳外,自然侵入的植物种多达17种,主要为羊胡子草、冷蒿、大针茅、冰草、碱蒿、地梢瓜、小画眉草、黄花蒿、米口袋、雾冰藜、三芒草、蒺藜、狗尾草、止血马唐、猪毛蒿、小叶锦鸡儿和榆树幼苗等,其中多年生草本植物达到8种。除人工引入的杨柴和黄柳外,半固定沙地出现小叶锦鸡儿,固定沙地种虽然未发现半灌木,但榆科乔木种出现在样地中,这对于沙地恢复具有重要作用。

2.2不同治理时期及演替阶段沙地群落物种多样性与均匀度指数随着治理年限的不断增加,物种多样性指数呈上升趋势,均匀度指数呈下降趋势(表2)。2010年、2001治理的沙地群落均匀度明显高于其他样地,这是由于2010年、2001年治理的沙地群落植物构成简单,主要为沙地先锋物种,其物种重要值分化只发生于2至3个种范围之内;草地在没有灌木植物的情况下,其物种重要值分化情况与1995年治理沙地群落相近,因此对照草场物种均匀度与1995年治理的沙地群落的物种均匀度相近。

沙地群落演替过程中物种多样性指数有大幅度提升(表2)。物种多样性指数H从流动沙地的0.64增加到半固定沙地的1.67和固定沙地的2.17,物种多样性指数D也从流动沙地的0.45增加到半固定沙地的0.73和固定沙地的0.84。植被群落演替到草地时,灌木消失,导致群落多样性与固定沙地相比有所下降。流动沙地的物种均匀度最高,达0.93。这是由于流动沙地中的植物种组成简单,除人工引入的羊柴外只有沙米和沙蒿2个种,其在沙地群落中的优势度即重要值较高,导致物种均匀度分化在较小的水平上。沙地群落演替到半固定沙地时有均匀度所下降,但到固定沙地时,物种均匀度又有所回升。

表2 不同治理年度及不同演替阶段沙地物种多样性指数与均匀度指数

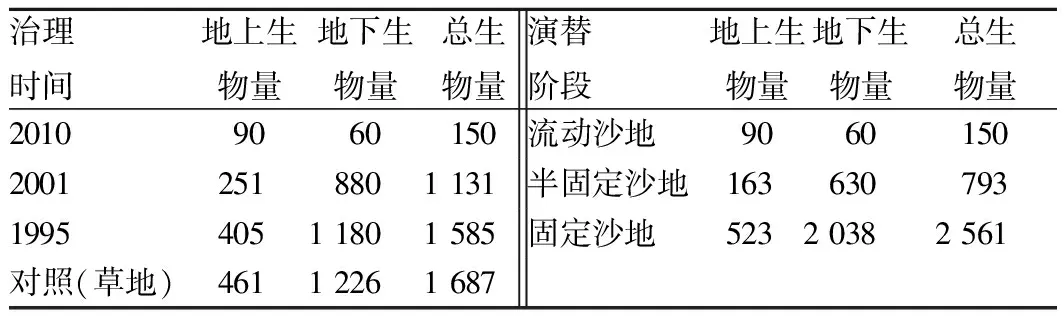

2.3不同治理时期及不同演替阶段沙地群落植物生物量沙地群落的地上生物量随着治理年限的不断增长而迅速增加(表3)。2010年治理的沙地群落地上生物量只有90 g/m2,1995年治理的沙地群落地上生物量增加到405 g/m2;草地的地上生物量达461 g/m2,植被群落生产力大幅地提升。0~20 cm土层中的生物量与地上生物量的变化规律一样,随治理年限的增加而增大。2010年治理的沙地群落地下生物量仅有60 g/m2,1995年地下生物量达到1 180 g/m2,草地的地下生物量达到1 226 g/m2。

沙地群落的地上生物量随演替的进程而迅速增大(表3)。流动沙地群落地上生物量为90 g/m2,演替到半固定沙地时,地上生物量增加到163 g/m2,固定沙地群落的地上生物量达到了523 g/m2。与地上生物量相似,沙地群落的地下生物量也随演替的进程呈增加趋势。

表3 不同治理年度及不同演替阶段沙地植物生物量 g/m2

3 结论与讨论

随着治理年限的不断增加,沙地植物群落自然侵入的植物种数逐渐增加,由2010年治理时的2种,增加到1995年治理的9种。沙地植物物种多样性不断增大,物种均匀度则呈下降趋势。沙地群落地上生物量和地下生物量均随治理年限增加而增加,且增幅较大。从流动沙地到固定沙地,自然侵入沙地的植物种从2种增加到15种,群落的物种丰富度逐步增高,物种多样性增幅较大。物种均匀度指数呈现出先降低后增长的趋势。地上生物量和地下生物量也均呈现增加趋势。

从流动沙地到半固定沙地,禾本科、豆科和菊科植物变化较大,分别从0属0种、0属0种和1属1种增加到2属2种、2属2种和1属4种。从半固定沙地到固定沙地时,禾本科植物变化更大,由2属2种增加到6属6种,证明了禾本科植物在沙地群落植被恢复过程中具有非常重要的作用。萝藦科植物在流动沙地中不存在,但在半固定沙地和固定沙地中都有出现,是流动沙地到非流动沙地的过渡性指示植物。这些结果与姚国龙等在毛乌素沙地的研究结论相近[4]。藜科植物在不同演替阶段都比较稳定,特别是作为沙地群落的先锋物种,表现出对不利生存环境的较强适应能力。灯芯草科植物只出现在固定沙地中,可作为固定沙地的指示性植物。

[1] 王贤,丁国栋,蔡京艳,等.浑善达克沙地沙漠化成因及其综合防治[J].水土保持学报,2004,18 (1):147-150,188.

[2] 郭元朝,郭尧.全面实施治沙造林种草工程加快浑善达克沙地植被恢复进程[J].内蒙古草业,2010,22(3):36-39.

[3] 刘博,张瑞麟,刘果厚.浑善达克沙地黄柳活沙障防风固沙效益的研究[J].内蒙古林业科技,2010,36(4):12-15,20.

[4] 姚国龙,王涛,宗世祥.不同演替阶段沙地植物群落物种多样性研究[J].中国农学通报,2009,25(24):167-170.

[5] 杨志国,赵秀海,周效明,等.北京西部小型沙地不同演替阶段植物群落结构特征[J].林业科学研究,2008,21(2):188-193.

[6] 张继义,赵哈林,张铜会,等.科尔沁沙地植被恢复系列上群落演替与物种多样性的恢复动态[J].植物生态学报,2004,28(1):86-92.

[7] 蒋德明,曹成有,李雪华,等.科尔沁沙地植被恢复及其对土壤的改良效应[J].生态环境,2008,17(3):1135-1139.

[8] 贾志斌,金争平,张占全,等.不同治理措施植被恢复效果的初步研究[J].干旱区资源与环境,2001,15(3):57-61.

[9] 李新荣,肖洪浪,刘立超,等.腾格里沙漠沙坡头地区固沙植被对生物多样性恢复的长期影响[J].中国沙漠,2005,25(2):173-181.

[10] 武健伟,赵廷宁,鲁瑞洁.浑善达克沙地现代土地沙漠化发展动态与成因分析[J].中国水土保持科学,2003,1(4):36-40

[11] 陈平平,丁国栋,王贤.浅谈浑善达克沙地综合治理模式[J].水土保持学报,2003,17(5):74-76.

[12] 刘鸿雁,田育红,丁登.内蒙古浑善达克沙地和河北坝上地区不同地表覆盖类型对北京沙尘天气物源的贡献[J].科学通报, 2003,48(11):1229-1232.

[13] 姜维新,张荔浑.善达克沙地封育保护的生态经济效益评价[J].内蒙古林业科技,2006,32(4):39-41.

[14] 刘美珍,蒋高明,于顺利,等.浑善达克退化沙地恢复演18年中植物群落动态变化[J].生态学报,2004,24(8):1735-1739.

[15] 张振祺,吴占军.克什克腾旗农村牧区饮水安全问题及解决思路[J].内蒙古水利,2005,103(3):61-63.

[16] 马克平,黄建辉,于顺利,等.北京东灵山地区植物群落多样性的研究 Ⅱ丰富度、均匀度和物种多样性指数[J].生态学报,1995,15(3):268-277.