明代乡贤书写中“孝”的文本建构及嬗变

——以浙江金华浦江郑氏为例

2014-03-10张会会

张会会

(东北师范大学历史文化学院,吉林长春,130024)

明代乡贤书写中“孝”的文本建构及嬗变

——以浙江金华浦江郑氏为例

张会会

(东北师范大学历史文化学院,吉林长春,130024)

明代乡贤传“孝”的书写形式分为两部分,即明代以前孝子的“哭亲守墓”模式与明代孝子的“现世奉养”模式。“哭亲守墓”源于晋唐正史人物传记的书写手法,“现世奉养”则是明代士人对本朝孝子的“形塑”。这两种模式被乡贤传作者整合于一本传记之中,既统一于“孝”又具有各自的时代性。《金华先民传》对浦江郑氏孝义一族的书写正是“孝”表现形式历时性变化的代表 。这种“孝”书写形式的变化,通过乡贤传记的传播及其教化作用影响了明代地方乡里实践。

明代;乡贤书写;孝;哭亲守墓;现世奉养

明代是乡贤传书写的繁兴时期[1](278),主要集中于江南地区。浙江自古就有“文献之邦”的美誉,乡贤书写是其中一部分。①孝行是乡贤传记着力书写的内容,它既表现人物个人的自我道德修养,又构成一个社会性的价值共识。明代的官方史籍对于孝的书写甚多,学界也对此有一定的研究,[2,3]但并未涉及明代乡贤传记中的“孝”。明代乡贤传作为一类地方文献,其“孝”的书写有其内在的逻辑。与《明史·孝子传》的不同就是它是明代人以“乡”为界,历时性地书写本乡“孝子”,进而使一乡“孝子”以一个群体的形象呈现。本文仅以明代浙江乡贤传为切入,对明代乡贤书写中“孝”的文本建构及变化加以阐释,以望对明代社会文化有更清晰的理解。

明代乡贤传对本乡“孝子”进行历时性的搜罗与描写,对前代孝子基本采用辑录的形式,而对本朝孝子则经过乡贤传作者的形塑。由此,在“孝”形式书写中就呈现出两种情况,明代以前孝子的“哭亲守墓”与明代孝子的“现世奉养”。

一

乡贤传中明代以前的孝子描写分为“侍亲”与“哭守”两部分,而后者被加以着重描写。下面仅就“哭亲守墓”的文本书写形式及来源加以分析。

许孜,字季义,晋东阳吴宁人。《金华贤达传》《金华先民传》对其人都有书写。其中关于孝行部分,俱录之如下:

俄而,二亲没,摧毁骨立,十兆于县东,躬自负土,每一悲号,鸟兽翔集。弃妻宿墓,手植松柏。时有鹿犯松栽,孜悲叹曰:“鹿独不念我乎?”诘旦,鹿为猛兽所伤,置之所犯松下,孜怅惋痤之,猛兽即于孜前自扑而死,孜益叹息,取葬之。自后林木滋茂,立宅墓次。[4](17)

二亲没,柴毁骨立,杖而能起,建墓于县之东山,躬自负土,每一悲号,禽鸟翔集。以方营大功,乃弃其妻,镇宿墓所,列植松柏亘五、六里。有鹿犯松栽,孜悲叹曰:“鹿独不念我乎?”诘旦,忽见鹿为猛兽搏死于所犯松下,孜怅惋不已,乃为作,埋于隧侧。猛兽即至孜前,自扑而死,孜益叹息,又取埋之。自是树木滋茂而无犯者。积二十年,乃更娶妻,立宅墓次,蒸蒸朝夕,奉亡如存。[5](659)

关于两者书写的史源问题。首先,应廷育《金华先民传》在序中交代了其传记的资料来源。其所采资料主要为“辄本三公遗编,参以历代史传……”[5](572)“于是远摭列史,近纲逸编,参遗论于旧闻。”[5](729)也即,《金华先民传》的史料来源分为三类:一是三公遗编,指元吴师道的《敬乡录》、明郑栢的《金华贤达传》、成化间太守周公所辑郡志。然“成化间太守周公所辑郡志大率袭郑旧耳。”[5](572)也即,三公遗编主要是《敬乡录》与《金华贤达传》。二是历代史传主要指正史中的人物传。三是参考旧闻,主要指乡间里老口耳相传的史料。

《金华贤达传》成书于洪永时期,宣德时期再一次刊行,其记载的时间断限从秦到明初。《金华先民传》成书于嘉靖时期,记载秦到明正德时期人物。二者的人物收录重合时间为秦到明初。经过对二者孝友人物的量化分析,《金华先民传》所收录人物32人,明代以前人物23人,与《贤达传》所记明代以前人物除宋代1人未录,外增加5人,其中4人正是作者序中所提及“于郑氏特加详焉”[5](659),所以其明代以前孝友人物取录基本与郑氏同。加之,上引两本乡贤传对许孜的记述,内容基本无二致。可以推断出,应文孝友传是由郑文承袭而来。

此笔法同时存在于浙江地区其他乡贤传中,进而笔者对浙江地区其他乡贤传进行分析。《浦阳人物记》是明代浙江地区最早的乡贤传,宋氏孝友传中仅记4人,其中关于唐陈太竭的记载如下:

陈太竭,县人,武鼎之子。亲并亡,即墓手艺松柏,终身衰麻,形质枯瘁,哀哭弗辍,每奠果肴,鸟鸟不啄。[6](9)

再宋代袁韶《钱塘先贤传赞》对褚无量孝行的记载:

母丧,庐墓左鹿犯所植松柏。公号诉曰:“山林不乏,忍犯吾宰木邪?”自是群鹿不复振触,公为终身不御其肉。[7](9)

袁韶在传后注明其来源为《唐书》。[8](5688)经史料比对,褚无量的孝行描述与新唐书无二致。晋孝子许孜的孝行事迹亦来源于《晋书》[9](2279),只是乡贤传作者在记述的过程中略做细节的改动。

值得注意的是,这种描写并不存在于晋代的乡贤书写中。晋代习鑿齿的《襄阳耆旧传》把周、汉、晋三代襄阳乡贤分人物与牧宰两部分书写,其中对孝行并未多加描述。既而可知,乡贤传虽然有其自身发展传承的脉络,但受正史人物传记的影响颇深,尤其受到《晋书》《唐书》孝子传书写的笔法影响。这种笔法在明人的乡贤传记中如何被承袭,又发生了怎样的变化?笔者以成书较晚的《两浙名贤录》为例,加以分析。

经过统计,《两浙名贤录》收录明以前孝子共142人,“哭亲守墓”73例,“现世奉养”24例,分别占总数的51%、16.2%。所记明代孝子148人,“哭亲守墓”19例,“现世奉养”82例,分别占总数的12.8%、54.7%。晋到宋孝子的书写是“哭亲守墓”表现形式的主要时期,元代两种笔法基本处于平衡,且多形式描写占有了一定位置,进入明代,则呈现出两种形式比重颠倒的现象。由此可得,明以前孝子书写模式主要是 “哭亲守墓”,而明代孝子书写的主要模式则是“现世奉养”。

(一)哭亲守墓

“在孔子看来,任何人的行为,在人们看到他以何种方式为其父母服丧之前,是不能看作合格与否的。”[10](167)所以服丧是表现“孝”的重要形式。“负土成塚”“几近气绝”是“哭亲守墓”的深描形式。乡贤传作者通过“ 晨夕恸哭”“呕血数升”的夸张写法,把这种“哭”演化到极致。这样“哭”变成了一个象征符号,象征着“孝”。再加之“负土成塚”的动作,孝变成一系列的情景。这种“孝行”是经久不衰的,甚至是二十几年,亲死守墓,并由此赢得了乡里和国家的认可,甚至感化了神灵。“许伯会,萧山人……遭父丧,负土成坟,不御絮帛,不尝滋味。野火将逮茔树,悲号于天。俄而大雨,火灭。”[11](161)另外,运用“松柏”“乌鸟”“鹿”“灵芝白兔”等象征笔法。浙江地区乡贤传中书写明代以前“孝子”人物多征引如上动植物,以渲染“孝”的气氛。

“哭亲守墓”是明代乡贤传书写明以前“孝子”的惯用模式。首先,是“负土成塚”的动作与“几近气绝”的哭声相结合的情景描写。如前文所引乡贤传中“许孜”的孝子形象描述,《两浙名贤录》中这种描写更多。

(三国)夏方,字文正,永兴人,年十四。家遭疫疠,父母伯叔群从,死者十三人,方,夜则号哭尽,则负土。凡十七年而葬毕,因庐于墓,鸟兽驯扰其旁。[11](155)

郭原平,字长恭……父亡,恸绝方藉,躬自营墓。[11](157)

唐冯子华,东阳人,宿之父也,性笃孝。亲没,庐墓有灵芝白兔之祥。时号孝子冯家。[5](659)

前引“晋许孜”是“手植松柏”“群鸟翔集”“鹿犯松柏”叙述比较完整的事例,在其演变的过程中又出现了天变代替祥瑞的现象。如《两浙名贤录》中对“蓝谿三孝”[11](169)的书写:

金景文,字唐佐……母丧,庐墓见天光下,烛五色灿然。

上述几种事物在中国古代儒家传统中具有一定的象征意义。之所以成为乡贤传作者着重描写对象,不仅具有其时代的特性,更多的是传统的延续。当“哭亲守墓”成为彼时所注重的儒家伦理规范,那么其与“墓”、与“孝”相联系的事物就会得到着重书写。《春秋元命苞》云:“乌,孝鸟。”乡贤传中所说的“鸟”即是指乌鸦,因为乌鸦有反哺之德,[12](37)所以借“乌鸟”喻孝子,达到强化“孝”的目的。“松柏为百木长,而守门闾。”“松柏”有守护门庭的意思,既可守护亡者,又可隐蔽后人。《三国志》中就有“斩伐生民墓上松柏,毁坏碑兽石柱,辜及亡人,伤孝子心”的记述。松柏亦象征着亡者生前品质的高洁,“手植松柏”更是孝子生前孝行的继续,松柏生长得越是繁盛越代表孝子的孝心程度高。所以在孝子许孜的书写中出现了“鹿犯松柏”,“鹿为猛兽所伤”,主人公“取而葬之”,“自是林木滋茂”。[5](659)“灵芝白兔”以及由此衍生出来的其他神异现象,其功能和“乌鸟”“松柏”一样,都是作为一种“孝”的象征符号,通过它们的出现以实现孝子“亲死守墓”所得到的认可,这种认可先来自于代表神异的事物,随即由它们的显现开始感化乡人,最后流传到官员既而上报朝廷,得以旌表。这样,“孝”完成了由内在的自觉到外在认同的建构,并通过书写的传播形式达到一种教化的目的。

如上“亲死守墓”的“孝”描写,在明代乡贤传记中很普遍,不仅限于浙江地区,如张昶《吴中人物志》所载:

张武,吴郡由拳人……遭母丧,过毁伤,父魂灵不返,因哀恸绝命。[13](659)

乡贤传孝子书写的这种笔法,在元代人物书写中发生了一些变化,“哭亲守墓”渐少,开始出现“代父受罚”等事例。

唐辕,郢人也。父复礼以擅匿官鹾事被陷且执拘以归于京,辕诣吏请代父命,不省,乃扣头流血继之以死,吏悯其情,脱父梏而梏之。[11](169)

“代父受罚”这样的孝子模式一直延续到明代,并在明代被大量的书写。

(二)现世奉养

乡贤传在书写明代孝子中开始注重现世奉养。所谓现世奉养是指“孝子”更注重双亲在世时的尽孝行为,其表现形式为“侍亲顺亲”“代父兄受罚”“千里寻亲救亲”“辞官养亲”“睦族抚孤”等。尽管“哭亲守墓”也会有所书写,但是明显已经不是乡贤传作者笔下“孝”的主体部分:

黄良昶,字孟舒,浦江人,性至孝……事母石氏,甘旨之奉,温情之礼,怡然顺适能尽其欢,至老不衰,母年八十寿考康宁,左右侍养无违。[4](24)

胡刚,字惟辅,新昌人,生有至性。洪武初,其父谪役泗上,以逃役当刑,敕驸马都尉梅伯殷监斩。时刚往省侍役,于待渡间闻之,遂裸跣泗河而渡,奔走哀诉,请以身代,言与泪俱,情甚恳迫。梅怜而奏,宥其父。同坐者八十二人俱免死。[11](178)

李恭,字景恭,括之丽水人也。博览群书,以能诗名。弱冠诣京师应制赋钟山晓霁诗称旨,赐宴光禄寺。命需次录用,而恭意殊不屑屑也。乃曰:“古人不以三公易一日之养,吾顾以老母易升斗乎?”遂以母老乞归,日修政于家,事母如事严君,屏著之间肃如也。[11](180)

以上几种“孝亲”是明代“孝子”书写的主要模式。在明代的现世孝亲中同样出现过如“哭亲守墓”模式中的神异现象。“邹昊,嘉善人,母年七十,因夫昶故,哀恸丧明。昊延医治之不愈,昊朝夕泣祷于天,嗷水舔之。俄而,母两目中各重生一瞳,复明如故。”[11](190)此种夸张的现象被安排于不同的场域,虽然都是想通过孝子自身的行为,感化神灵,最终完成“孝”的圆满。但不同在于明代以前以“墓”为基础,通过一些象征的事物及灵异现象达到“它者”眼中的孝。“章成缅,于潜人。丧母,庐墓手植松柏。坟侧生紫芝十三,茎鸟鹊来巢,麋鹿共处。长吏以闻,敕旌表门,闾人称为章孝标。”[11](161)而“现世奉养”出现的神异想象则是要达到生者最终的“痊愈”,这就为之前孝子所做的“顺亲侍亲”提供了合理性。

由上,乡贤传作者把历朝“孝子”统一地整合于“乡”与“贤”的范围之下,把不同时空的人物,以“群像”的形式展现出来。这个群体有其代代相承“孝”的脉络,经过文本细读,其中又存在着“孝”形式的变化,这个变化表之于文本,且又源于不同时代时人对“孝”的不同态度。

二

前文已经对“哭亲守墓”与“现世奉养”的内容进行了简单的介绍。下文笔者将以乡贤传中“金华义门”郑氏家族的“孝子”书写为线索,具体地阐释“哭亲守墓”到“现世奉养”孝子书写形式的变化,力求在家族的群“孝子”书写中,感受其历时性的嬗变。

应廷育《金华先民传.孝友传》前序中有“谨按自颜鸟而下总得若干人录为孝友传,而于郑氏特加详焉。”[5](659)应氏所说“特加详焉”的郑氏一族就是宋、元、明三代都得到旌表的浦江郑氏。“(郑氏)其家累世同居,几三百年。七世祖绮,载《宋史·孝义传》。六传至文嗣,旌为义门,载《元史·孝友传》。”[14](7584)明代郑氏一门备受推崇礼遇。建文帝御书“孝义家”赐之。

《金华先民传》所记郑氏人物共8人,跨宋元明三朝,分别是宋郑绮、郑德珪、郑德璋,元郑文嗣、郑大和、郑钦、郑渊,明代郑濂。其孝行事迹兹录如下[5](661-664):

——郑绮,字宗文,浦江人……(母)张死欲葬,适大雪,绮哭祷甚哀,上雪一夜独先释,人以为孝感。

——郑德珪、德璋……德珪哀其弟之见诬,遂奋然代出就吏,其弟寻至扬州,德已毙于狱无及矣,德璋仰天号恸绝而复,负其骨归葬庐于墓者再期。

——郑文嗣,字绍卿……自绮至文嗣凡同居六世,历二百年,咸如绮在时。

——郑大和,名文融……大和性好礼,不奉老子浮屠经像,冠婚丧祭必稽古礼乃行。子孙从化驯行孝谨,不识市廛嬉戏事,执亲丧哀戚甚,三年不御酒肉。

——郑钦,字子敬……孝友天性,年十七生父得羸疾,医言人血可治,辄刺肤沥血和药以进。既没,致丧三年,痛悼终身。

——郑渊,字仲涵……渊事亲极孝,母病逾年,侍奉汤药终日不离病革。思食西瓜,既食而卒。渊后见瓜辄涕泣,终身不忍食。父丧,哀毁骨立,三年服除,犹癯然不胜人事。凡遇忌日必先期斋素七日至期,恸哭,奠献如初丧。

——郑濂,字仲德……(洪武)十九年,度天下土田,遣太学生督绘疆畛为图,生或以贿败事,连大家多坐死。吏逮濂,从弟毅然请曰:兄以八十之年而远行,尚为家有人乎?遂代就吏,竟死京师,人哀之,私谥曰:贞义处士。有家僮施庆者,亲丧哀泣不辍,三年不御酒肉,盖亦濡染有自云。

郑氏一族的孝行轨迹基本是延续前文所述的由“哭亲守墓”到“现世奉养”,因为时间跨度相对前文事例较小,且人物集中于一门,从文本上看界限并没有那么清晰。但是细读还是会发现,郑氏从宋到明发生了某些变化。可以把它归纳为三个时期:一是“哭亲守墓”延续期。宋郑绮的书写基本延续了晋唐“孝子”书写的方式,“哭丧”感动神灵,达到墓冢化雪的目的。郑德珪、郑德璋兄弟共传,孝悌之义与“几近绝命”的号哭结合,延续了“哭”,有了睦族的性质。二是“哭亲守墓”与“现世奉养”的共存期。元代就是这样一个时期,其他地区的乡贤传也存在这样的现象。作为元代孝子形象的郑大和、郑钦、郑渊,在书写的过程中除了注重亲死守丧外,也把侍亲养亲的事迹加以书写,即出现了现世孝亲的一些模式“沥血和药”“床前侍亲”。[2](51)这些是明代孝子传中经常出现的书写方式。尽管前代不无涉及,但是明代出现的频率较高。至于“渊后见瓜辄涕泣,终身不忍食”的写法,与第一部分所引褚无量“公为终身不御其肉”如出一辙。三是“现世奉养”强化期。“替父顶罪”“代父兄死”都是现世奉养的一种表现形式。《金华先民传》传主是郑濂,其实书写的是“孝义”之门的每一个郑氏人物,既有“代兄受刑”的郑湜,又有受濡染而自愿守祭的家僮。这样一族的“孝”经过作者的书写整合,传至一乡,播及到全国。

三

明代乡贤传中“孝子”的书写手法,就宋元以前人物而言,因袭晋唐人物的书写方式,但是对明代人物的书写,则渗透着明人对“孝”的理解。乡贤传作者通过辑录与撰写把这两种书写方式整合于一本传记之中,它们既统一于“孝”,又表现着各自的时代特征。笔者仅对浙江地区的乡贤传作者进行分析,以阐释明代士人群体如何通过“孝”书写的变化影响乡里实践。

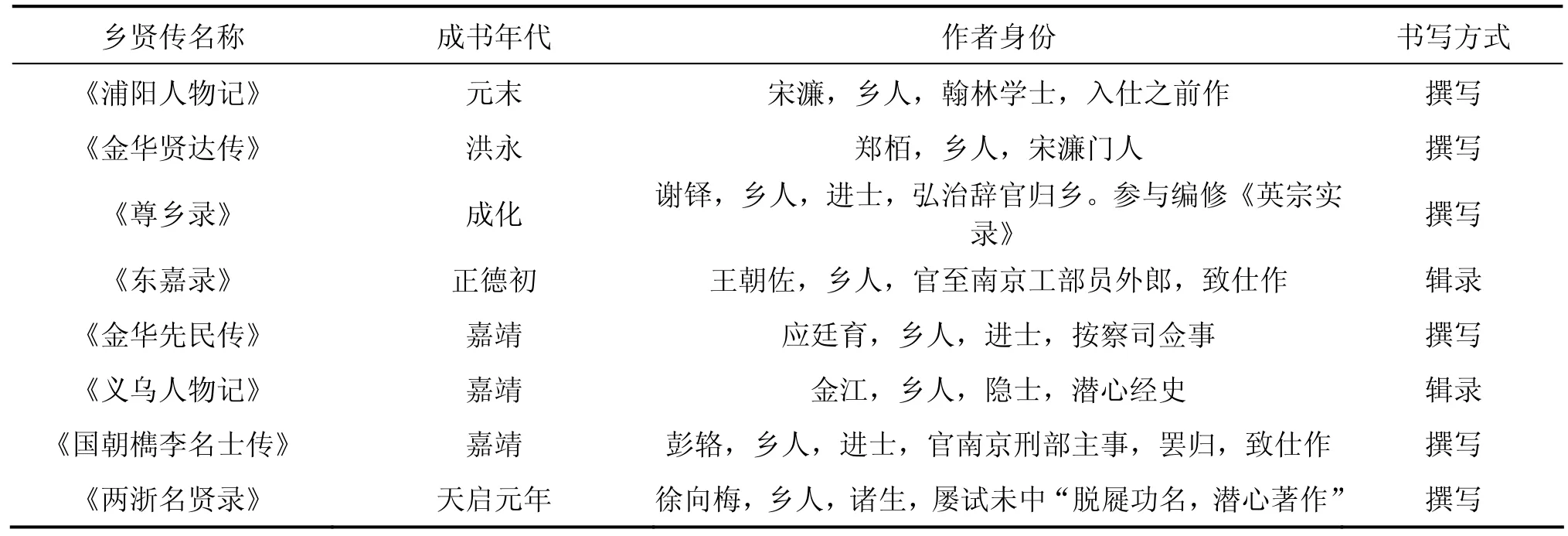

由表1可知,浙江地区乡贤传作者具有以下特征:首先,就地理范围而言。乡贤传作者大多为本乡人,有其地缘优势,通过耳闻目睹及对乡评的掌握加之“就地言地”的乡土意识,使得书写乡贤传成为了可能。其次,就书写能力而言。他们经过正规的学校教育,有参与编修实录与郡志的经历,在人物传及孝义书写中不可避免地受到正史人物传记的影响。其中所蕴含的“孝”思想也就不仅局限于一地一乡。最后,就阶层而言。乡贤传作者身份虽存在个体差异,但都属于士人群体。士人存在为官与居乡两种环境的互化,以上乡贤传多为其居乡时所作,官场上或者科举的不如意使他们转向乡里实践,通过书写“乡贤”施以教化。

以上乡贤传作者的特征,不仅限于浙江一地,笔者对现存明代三十几种乡贤传的作者进行分析,这种特征具有普遍性。因为乡贤传作者具有以上特征,那么在其书写中所传达的“孝”形式的变化对乡里实践也会产生一定的影响。

徐向梅《两浙名贤录》凡例中表明了其对“孝”的态度:“孝为百行之原,吾夫子行在孝经而以不敢毁伤为孝始,则孝之为孝可知矣。庐墓且非而况刮股刳肝哉?虽曰:以父母之遗体还救父母。倘一割不起,父母未暝而先自残,谁肩后事者?先儒以为非孝也。安常处顺以色养为难,颠沛流离以自致为重。非是者不录。”[11](22)徐氏认为,真正的“孝”以养为最难,顺亲侍亲才具有孝的真正意义,毁伤身体和庐墓终守都是不可取的,其实是不孝。更值得注意的是,乡贤传序后一般会有参阅者的名单。这些参阅者多为士人阶层,他们对乡贤传写法的认同,也说明了“孝”的变化已经在明代士人中间蔓延。《玉堂丛语》中有这样一段对嘉靖礼部尚书吴山的记载,其中有吴山对“孝”的理解。吴山认为,旌表孝子节义是一种制度,是为了“匹夫匹妇发潜德之光以风世耳”。而对于士大夫之家,“孝”是最基本的而不应该与匹夫匹妇争旌表。对于都督孙堪,护母丧还浙而悲伤欲绝,死于途中,其侄子为他请孝子名的事情。吴山驳斥说,《礼记》有“毁不灭性”,孙堪生前已经有都督的荣耀,还想要孝子之名,况且灭人性不是孝。[15](124)这里所说的灭人性即是指在母丧期间,悲痛过度致死的情况,这与本文所说的“哭丧守墓”具有同样的含义。由此可以看出,明代士人对于“哭丧守墓”并不是很赞同,他们认为那不是真的孝。士人在地方社会具有传播纲常伦理的作用,乡贤传作者更是以彰显先贤、教化乡人为己任。

表1 浙江地区乡贤传作者列表

明代乡贤传除彰显其乡、保存乡贤人物的存史功能外,还具有教化的功能。在这一层面上,它与明代广为流传的善书具有着某种共同的意义。善书是指劝人向善的书藉,“孝行”是其中的主要内容。明代是善书流行的主要时期。敕撰劝诫书以各种俚俗的形式流传于民间,成为规范民众日常生活的主要手段。[16](23)乡贤传虽然并未像善书流通那样广泛,但因其所收人物皆是本乡之人, “且使乡里后学观望而起者目击耳闻其笵不远。”[17](309)地域的亲近感使民众更易接受。尽管应该注意到乡里社会民众的知识水平,但是乡贤传本身取材于乡,又辅以乡间里老的口耳相传,所以它的教化作用也是不容忽视的。《吴中往哲记》:“以故斯人之徒虽一方之贤也,而裨海可以景模;虽一时之美也,而亿年可以规袭。斯记也,当家置一册,人讽数篇。见者不可以为无可庸,则所以敏于好古而趋于善者众矣。”[18](2)由此,书写形式的变化源于当时对“孝”理解的变化,反之,这种变化必然会引起乡里社会“孝”的实践。明代浙江方志中对“孝”的变化有所记载,“元善渊处士王澄,澄与弟汶不异居,誓诸子效法郑氏。”[19](192)郑氏一族的孝行成为乡里竞相效仿的行为,而其所遵循的“孝”已经不再是“哭亲守墓”的孝亲模式,渐趋于睦族化,注重家族的不析居。郑氏的家训也被引借“王士觉著家则勒于石”。 “孝亲”之孝扩展到“睦族”之孝,这种“孝”具有了家族模式,更强调其家族内“孝”的延续。

明代“孝”的书写已经渐趋摆脱激烈性的“哭亲守墓”模式,开始转向现世性的孝亲敬亲模式,平庸化的孝行,家族内部孝的传承被强调并行诸文本。乡贤传中作者所传达的教化思想,通过乡贤传的刊刻、传播进而影响了乡里“孝”的实践。虽然乡贤传文本的解读并不能完全体现明代“孝”的全貌,但至少可以为理解明代社会文化提供一个独特的视角。

注释:

① 现存明代浙江的乡贤传记主要有徐象梅《两浙名贤录》、郑栢《金华贤达传》、应廷育《金华先民传》、谢铎《尊乡录》、王朝佐《东嘉录》、彭辂《国朝檇李名士传》以及金华府下辖二县的人物传,即宋濂《浦阳人物记》,金江《义乌人物记》。

[1] 杨艳秋.明代史学探研[M].北京: 人民出版社,2005.

[2] 余新忠.明清时期孝行的文本解读——以江南方志记载为中心[J].中国社会历史评论,2006(7): 33-40.

[3] 林丽月.孝道与妇道: 明代孝妇的文化史考察[J].近代中国妇女史研究,1998(6): 1-29.

[4] [明]郑栢.金华贤达传[M].四库全书存目丛书.济南: 齐鲁书社,1996.

[5] [明]应廷育.金华先民传[M].四库全书存目丛书.济南: 齐鲁书社,1996.

[6] [明]宋濂.浦阳先贤传赞[M].影印文渊阁四库全书本.

[7] [宋]袁韶.钱塘人物传[M].影印文渊阁四库全书本.

[8] [宋]宋祁.新唐书[M].北京: 中华书局,1974.

[9] [唐]魏征.晋书[M].北京: 中华书局,1974.

[10] [德]马克斯·韦伯.儒教与道教[M].南京: 江苏人民出版社,2008.

[11] [明]徐向梅.两浙名贤录[M].北京图书馆古籍珍本丛刊.北京: 书目文献出版社,1987.

[12] 葛兆光.慈乌与寒鸦[J].中国典籍与文化,1996(3): 37.

[13] [明]张昶.吴中人物志[M].四库全书存目丛书.济南: 齐鲁书社,1996.

[14] [清]张廷玉.明史[M].北京: 中华书局,1974.

[15] [明]焦竑.玉堂丛语[M].北京: 中华书局,1997.

[16] [日]酒井忠夫.中国善书研究[M].南京: 江苏人民出版社,2010.

[17] [明]汪循.汪仁峰先生文集[M].四库存目丛书.济南: 齐鲁书社,1996.

[18] [明]杨循吉,黄鲁曾.吴中往哲记[M].四库全书存目丛书.济南: 齐鲁书社,1996.

[19] (嘉靖)浦江志略[M].上海: 上海古籍书店,1963.

Text construction and evolution of filiality in Ming Dynasty’s county sage writing

ZHANG Huihui

(School of History and Culture,Northeast Normal University,Changchun 130024,China)

The writing form of “filiality” in Ming dynasty’s county sage biography has been divided into two parts,that is,the model of the filial son’s tomb-keeping before Ming Dynasty and the model of the filiality son’s family-supporting in Ming Dynasty,and the latter form is Ming Dynasty scholars’ shaping towards the filial sons.These two forms were integrated by the writers of the county sage biography into one biography,both unified in “filiality” and had the character of the time.The filiality of Zheng’s family described inJinhua Xianmin Biographywas a representative reflecting the diachronic change in representing forms.The change in the forms of “filiality” writing had influenced the local county’s practice in Ming Dynasty through the transmission and its enlighening effect.

Ming Dynasty; county sage writing; filiality; tomb-keeping; family-supporting

K248

A

1672-3104(2014)03-0246-06

[编辑: 苏慧]

2013-07-10;

2013-09-25

张会会(1983-),女,黑龙江海伦人,东北师范大学历史文化学院2011级博士研究生,主要研究方向:明清史.