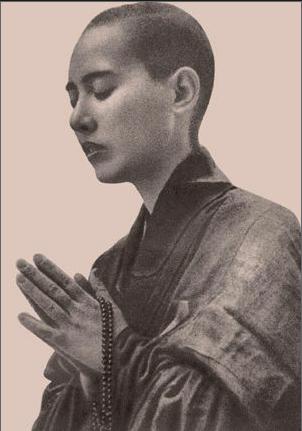

明王朝“严管”尼姑为了啥

2014-03-10赵炎

赵炎

怎么严管?一是女子想自愿出家为尼,门也没有,必须得符合“法定”年龄这个条件。如洪武六年(1373)明太祖朱元璋下令:“民家女子年未及四十者,不许为尼姑女冠”。幼女、少女均不许出家,满四十岁才可以。建文三年(1401),更是将女子出家的年龄上升到59岁。二是对不按规定皈依者,朝廷要依法惩处,尼姑想躲清静,做梦去吧。如《大明律》规定:“违者杖一百还俗,......尼僧女冠入官为奴。”嘉靖六年(1527)再次奏准稍微放宽:“尼僧道姑,发还原籍出嫁。其庵寺房屋土地,尽数入官。”打屁股、当奴隶,直至没收庵产、强行安排尼姑重新嫁人,似这种严管法,当真罕见。

为何要严管?人家尼姑想跳出三界外,不在五行中,那就让人家跳出去好了,何必“多事”呢?

明初出家风盛行,必须严管。其时,儒佛道三教合流思想乃固,佛教的世俗化几成流弊,加上多年战乱,民生困顿,使得很多妇女或为躲避贫困、或为丧夫无子、或为被人引诱、或为守贞守节等其他不得已的原因,致使当时出现了“僧尼几半天下”的局面。这种出家避世的风气,若不加以制止,结果会怎样?恐怕会出现第二个梁武帝时代:全民皆佛,无人农桑,寺庙林立,土地荒芜。

因此,明王朝从发展生产、稳定社会角度考虑,必须叫停出家风。从朝廷对和尚道士的出家年龄限制上也会发现这一点,如朱元璋几乎同时下令:“民年二十以上者,不许为僧。”男子出家必须是在20岁以下,一旦成年,则不许剃度,要加入到农业生产的恢复与发展中来。这一举措的效果很明显,使得耕地面积和田赋收入大增。

人口繁衍的需要,必须严管。我们知道,元末人口大概在六七千万左右,官方数字可能更少,死于战乱的起码有一半,造成了全国各地“白骨露于野,千里无鸡鸣”的残破荒凉局景象。到洪武26年又几乎恢复了三千万,增长率算起来应该是惊人的。可见朱元璋在人口问题上下了大工夫,除了建立户籍搞普查,以备“有司以时清核”之外,还鼓励妇女生育,严禁适龄妇女出家,甚至强迫尼姑还俗嫁人生育,等等,恐怕都是他为快速增长人口而采取的手段。

为保证佛门的纯洁,必须严管。明代妇女出家为尼,大多不是出于“初心”,而是一种被迫或无奈之举,显然缺乏纯真的宗教虔诚情感。这是一个方面。另一个方面,尽管有的尼姑确实能够做到遵守清修戒律,远离尘垢,但更多的尼姑则因为受不了空门寂寞,她们或与世间俗人私通,或犯奸宣淫,甚至为隐瞒奸情而致出人命。

以至于明代有学者将尼姑并入“三姑六婆”中,成为一种反面的定型人格。尼姑们做出如此有伤风化、有污宗教的行为,就连为政比较宽容的明孝宗亦大为光火,在弘治七年(1494)下严令:“僧道尼姑女冠有犯奸宣淫者,入官为奴或发还原籍出嫁。”

明末崇祯年间,还发生了一件严管尼姑之事,是关于僧尼相通的,有人举报说,尼姑跟和尚睡到一块儿了。为此,兵科给事中沈迅上疏,其中有“即不能如唐臣傅奕所言,命僧尼匹配,增户口数十万,亦宜量汰”等语。由于此疏被人误读,一时民间谣言四起,认为朝廷不日将推行“僧尼匹配”政策,于是尼姑们纷纷易装逃出城外或藏匿起来。