背着太阳慢慢变老

2014-03-08张亚宁

◇ 张亚宁

背着太阳慢慢变老

◇ 张亚宁

黄昏,夕阳红的似火。我又一次站在院子里。

爱妻走近我好奇地问:“看什么呢,盯着太阳?又不是没晒过太阳。”

“黄昏的太阳里有许许多多的故事,你一眼都能看到,甚至能听到夕阳的诉说。”

“你就好好逗我,太阳里怎么会有故事?”爱妻更好奇了。

“太阳里的故事一辈子都听不完。”

“别逗我,要是真的有,你给讲一讲?”

我没有回答妻子的追问,静静地看着夕阳以及她周边的每一朵白云,看着夕阳照耀下的大地、树木、房屋、小河……

我喜欢静静地站在院子里望着天边恋恋不舍的夕阳把最后的余光无私地奉献它挚爱的大地和人类。看着它的样子和被照耀得红叶般的山头,情不自禁地在心中把有着自家农田的山头和田埂勾勒成一幅绚丽多彩的画,画中的一草一木,一山一水都是静物,唯一挥洒汗水的父母与偶尔飞过的各种鸟儿是这幅画中的动态物。看着夕阳就看到了亲人,看到辛勤的汗水。

这种独一无二的画卷在农村长大的孩子不要笔墨纸张就能在大脑里画得出来的,无数次。这也是老老实实的庄稼人的真是写照。

如果说早晨是希望的开始,那么下午就是收获希望的时刻。在夕阳下,流了一天汗水的庄稼人在田里紧锣密鼓地做着收尾工作,望着一天的收获,心里充满了喜悦。当夕阳最后一抹余辉藏在山头背面后,庄稼人打理起回家的行囊,又一天播种希望的日子画上了一个句号。与土地打着交道的庄稼人,背着太阳不知感受了多少次播种希望与收获希望的日子。每天太阳一出来出山直到夕阳西下,多少年来忙忙碌碌地重复着不同季节的不同耕耘。

几乎没有一个不知道沙中淘金的艰辛。祖祖辈辈的庄稼人顶着烈日在祖先留下雄厚土地中寻中一颗颗稀疏的金子。从春天的播种,夏天的养护,秋天的收获,一块丈八大的土地上付出的心血无法用一杆秤或者一个器皿来衡量,只有一颗红彤彤的太阳知道一个庄稼人在一片痴爱的土地上流下多少滴汗水。老实本分的庄稼人背着太阳从东山一直到西山,一年到头守着庄稼地,什么时候熟地,什么时候送粪便与肥料,什么时候播种,什么时候除草留苗,什么时候施肥,什么时候收割,都有高空红红的太阳陪伴着,偶尔有远道而来的细雨或者暴雨的参合,是一件合不拢嘴的事儿。遮着阳光的日子,出山的人凉爽极了,干涸的庄稼喝足天水,一个劲儿地成长,一些即将成熟的庄稼一场连阴雨后变得更加成熟。庄稼人看着长势肥油的庄稼和黄橙橙的果实,忘却了顶头烈日,把整个生命交给了太阳。忙完春夏秋三季,总以为寒冷的冬天能歇歇脚。勤快的庄稼人从早到晚马不停蹄地忙着,一件生活完了,一件又摆在他们面前了。

我的父亲与母亲的祖辈是农民,父亲与母亲是农民。父亲和母亲常说他们是在土炕上出生的,在土堆里长大的,在土林里生活,最终要睡在土窖里。的确如此。父亲和与母亲十几岁开始与土地打上交道,从未停歇过,风风雨雨一辈子。

在农村生活的日子,每天黄昏,总喜欢站在自家院子里在享受着夕阳之外就是静静等待父母。明知父母不会因我的等待早日归来,或者说父母不会为了不让我等待而早日归来,可我还是天天如此,这是多年来养成的规律如一的习惯。其实父母的归来没有人规定下固定的时间,但每次归来天色漆黑,这一点是恒古不变的。偶尔得到父母带着埋怨的责怪:我们不回来,还在山里藏着了?

“看着夕阳就想起你在山里劳动的情景。”

“能让我少流几滴汗水,还是少锄几根草的话,你就天天看。”

“看着夕阳的变迁和感受着夕阳的温暖,就知道你们在地里是怎么劳动的。”

“天天是老样子,不就守着那块地么!”

没几天,忘记了父母的责怪,又静静地等着,累得气喘喘吁吁的父母一上院子,敏捷地跑过去接过手中杂七杂八的犁具,偶尔带回一些香喷喷的野菜与野果子,乐得我手舞足蹈。有时候跑到田里帮父母背回事先打的猪草,捆好的麦子,装好的野菜。

在烈日的夏天,城市的街头随时随地就可以看到女人打起的遮阳伞,她们讨厌多情的阳光。而母亲走进了城市,但不打遮阳伞,忙忙乱乱奔跑在城市的街头。父母与所有的庄稼人一样,在三亩地里流汗水维持着一家的基本开支、孩子的学费……三个孩子走向了社会,总以为能享受到天伦之乐了,然后生活的又一头牵住了父母。虽然离开村庄离开了农田,但生活的担子并未减轻,整天围着儿女的事儿顶着太阳。孙女大了,上学放学的送接担子落在母亲的肩膀上。总以为可以脱离了艳阳,似乎是命中注定离不开那一缕缕高阳。早晨七八点陪着孙子孙女去学校,孩子进了学校,她忙着走亲戚看朋友,下午按时按点接着孙子孙女回家。夕阳下,她静静地坐在楼道里,不知道思考着什么,只有她心中清楚。

五十九岁的母亲体力还硬朗,孙女上小学的不需要接送了,又看起我的儿子。每天下班回家,母亲坐在门槛上抱着孙子,唱着一首永远不会老的歌谣:

嗷,嗷!嗷,嗷……

娃娃睡觉觉

山里下来一个老道道

头上顶一个草帽帽

腰里紧一根草腰腰……

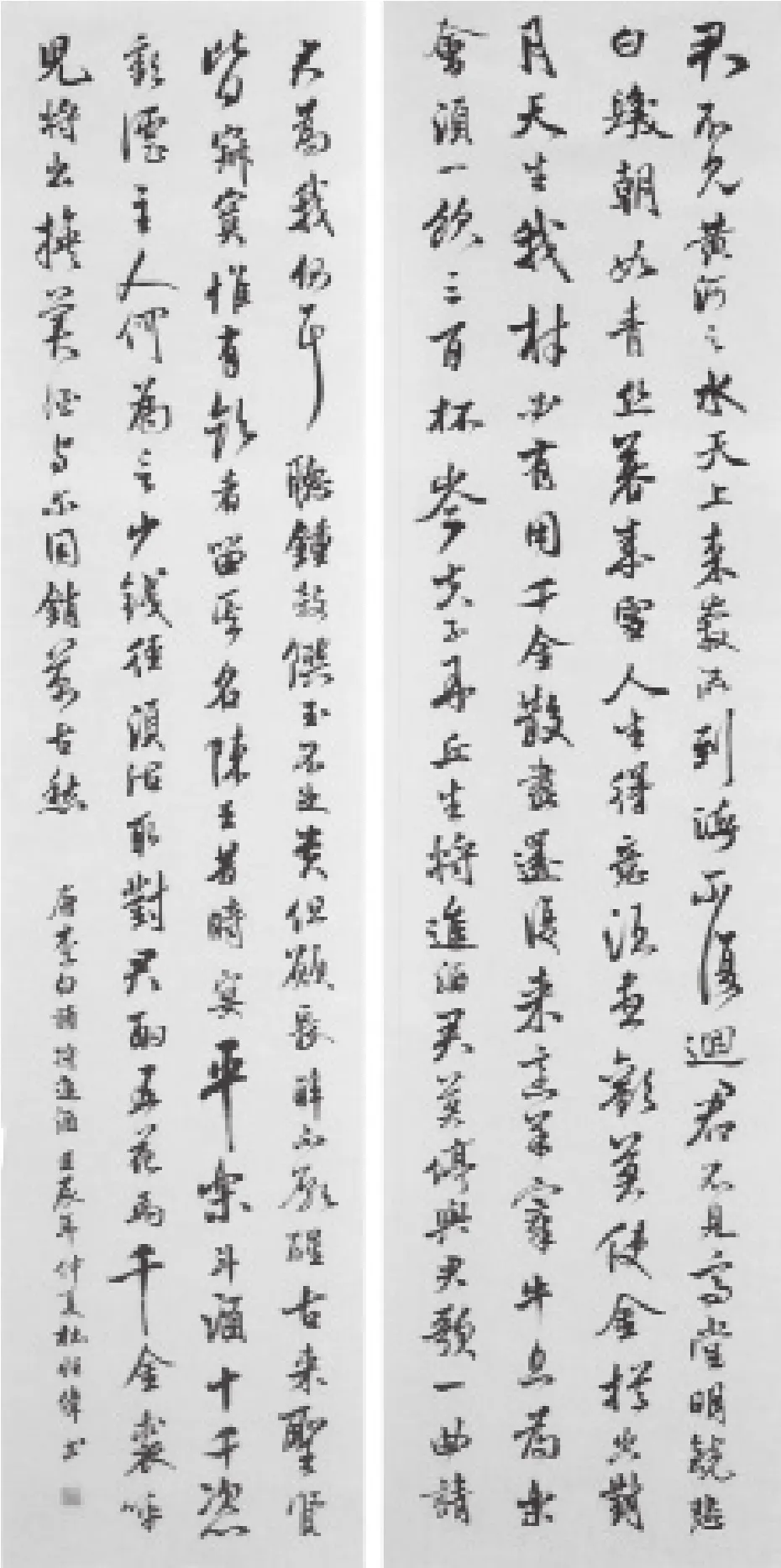

书法 杜恒伟

我好奇地问母亲:“坐在门槛上,太阳直盯(射)着,晒得你能行?”

“不晒,不晒。”

“农村不晒太阳干不成农活,现在不照太阳没什么的。”

“我从小到老已经习惯了。”母亲不紧不慢地说。

“孩子是不是太晒了?”我惊奇地问道。

“太阳直照(射)的时,我给孩子遮阳光着了,再说孩子照照太阳也好,皮肤黑了点,但健健康康。”

我无言以对,只能以笑理解母亲。

这是母亲老年的生活,也许太多母亲与我母亲有着一样的生活,也许太多的母亲依然背着太阳从早晨出山,太阳落山回家。他们把太阳已经置之度外,背着太阳为自己为儿女生活,只有走近一个称作天堂的地方,太阳会离开他们,也许他们还会思念着太阳。

外婆去世的前几个月我去看她老人家,上了院子看见她坐在一块厚厚的棉垫子上仰面对着太阳。我问她太阳晒黑了皮肤,她笑着说:“年轻种地的时候把太阳从东山背到西山没晒死,尔格(现在)光晒太阳不劳动已经享福了,皮肤黑了没什么。”外婆的一番话道出了她的心声,触动了我的心。外婆一辈子没有离开过农村,就守着几亩地生活,身边长大的儿女走了,孙子孙女走了,她还生活在农村。她不再顶着烈日劳动,可她每天在夕阳里多了思念和牵挂,每一次回家她都嘀咕几句我们一年四季回家太少。静静地想想外婆一生在农村生活的细节,她是一个典型的背着太阳变老的庄稼人。

我学着外婆的样子坐在板凳上朝天空一望,毒辣辣的太阳刺眼,我慌忙伸手遮住阳光。外婆笑着说:“把你们年轻人一点太阳也见不得了,我上你们这个年纪,赤着脚在热黄土地里走,顶着太阳做活,一辈子还不是下来了。”我笑着对外婆说时代不一样了,不照工作着对了。外婆落下脸色说:“一下没太阳了,让你们龟孙子再工作。”我没有再和她说下去,说起她年轻的许多事儿。她的观点有些极端,但我不得不接受她对我娇气的批评。不知不觉太阳膝下,红彤彤的夕阳照耀得大地成了一副独一无二的晚霞图,静静观赏着美丽的画的同时,寻觅到了太多太多的的哲理。

从外婆和母亲身上我看到了背着太阳慢慢变老的人生活习惯。太多的一辈子勤勤恳恳的庄稼人已习惯了太阳的考验,唯有在太阳下劳动并收获自己汗水换来的果实才是最光荣的。回到城里,我一有空就后站在院子里望着山头上最后一抹夕阳,有时候学着母亲哼起一首首古老的童谣。

谷子黄

谷子黄了,金灿灿的直耀眼。风悄悄地从山的那头一掠而过,远道而来的它与一簇簇可爱的谷子开了一个小小的玩笑,用柔柔的双手抚摸了一下数万千棵熟透了的谷穗,犹如数千万金片的谷穗摇晃着可爱的脑袋,发出醉人的响声,随之,扑鼻而来的香味把整个人醉倒在一望无垠的谷田里,密密麻麻的谷杆与风联手将醉倒的人紧紧地拥抱在幸福的怀抱。顷刻,谷子与观谷子的人都是幸福的。

风的又一次来临,扰乱了这场千载难逢的好戏,受惊的谷穗、谷杆及谷叶肆意飘摆,寻寻觅觅,在飘满香味的谷田里寻找失散的亲人。风的远去,惊慌片刻的它们又回到了原位,高傲地仰着头,最美的一面淋漓尽致地展现出来。农人站在田边,丰收的喜悦冲淡了所有的苦累,心灵的最深处盛开出一朵艳丽的花儿,与谷穗一同争宠。

几个瘩瘩洁白的云块撂在天边,金灿灿的阳光直泻下来,脚底的黄土似热非热的。一群麻雀掠过谷田,猛然,叽叽喳喳的麻雀一个龙摆尾直窜谷地。“喔喂,喔喂。”父亲拍着手吆喝。受惊的麻雀一跃而起,鹰击长空的样子飞向另一个山头。赶它们干什么,小小的麻雀能吃多少。我跟在父亲后面嗫嚅道。吃多吃少,不能让这些东西把金灿灿的谷子吃了,吃了就等于吃了希望。父亲严厉地谴责我。我不再说话,悄悄地跟在后面。麻雀来了的时候,我学着父亲的样子卖命地扬着双手,放开嗓门:喔喂,喔喂。这一学,成了我的终身手艺。父亲忙农活,赶麻雀成了我的生活。秋天一到几乎每天守候在那片金黄的谷地旁边吆喝着。日子长了,一站在谷地边上,我就来气,梦想买支枪或买包老鼠药之类的,或者打死,或者毒死这个讨厌的家伙。

下午的时候,离开了谷地,但赶麻雀的任务还担在肩,只好站在一个小山丘上吆喝。翘首望去,一片一片的金黄,像一块黄金棉被恰到好处地铺在大地,与周边的其他黄色比起来,一块块谷地最显眼,最引人注目。沙沙,沙沙。风姑娘兴高采烈地指挥着一棵接一颗织成的金被子有节奏地摆动着,像俊俏姑娘们用纤柔的双手舞动的纱巾在冉冉飘动。望着望着,按捺不住那份激动,一冲抓住金黄金黄的谷穗,生怕刹那间让风或者其他人带走。沙沙,沙沙。风还在吹,一棵棵谷子摇着可爱至极的脑袋,炫耀着,每一棵谷子都在弯着微笑。突然。心底涌起一股暖暖的东西,幸福极了,对那些来了赶走又来了的麻雀憎恨剧增,费劲脑汁想一种恰到好处的灭门麻雀的妙方。

回来的路上,天已经黑了,坑坑洼洼的路隐隐约约,似乎是平直的,只有脚走出去才知道路是什么样子的。我一脚高一脚低地跟在父亲后面一言不发。今天的赶麻雀任务算是完成,日后还得给这些谷子找个安全的警卫才是。父亲长叹着气。我天天来赶这些无赖的家伙……我给父亲做了保证。打一鞭子走一步也不是个事情,解决它们得想个长久的办法。父亲打断我的话。我再没有说话,像父亲的尾巴一直跟到院子里,但心里一团旺盛的火一直在燃烧,迫不及待地想燃烧害得我时常要吆喝并驱赶的麻雀。心里不停地想,想想父亲用一年的汗水精心养护起来金黄金黄的谷子,香喷喷的小米之类的,似乎麻雀一日不除弄得我无法安宁,赶麻雀的信心又多了。

后来,父亲想出了一个法子,与家乡人赶鸟的办法一模一样。父亲砍了几根粗细均匀的柳棍,直径约两厘米,迅速绑成十字架。绑一个放下,又绑一个,我想父亲是不是做十字架祈祷保佑谷子不受麻雀之类的鸟儿侵害?但我看着父亲严肃认真的样子,到口的话咽下去了,不敢开口问父亲。一会儿,父亲又抱来一捆上一年割倒的干柴草,用母亲剪好的布条巧妙地将干柴草沿着十字架缠绕着绑了一圈,在十字架的一个顶角缠绕成一个球状。然后,父亲拿出一些破旧的衣衫、帽子等,衣服穿在十字架,帽子戴在成球状的地方。父亲将十字架竖立起来,揭开了我心底的谜。父亲做了一个照麻雀的假人,家乡人俗称照雀人,小孩子大都叫照雀老汉汉,其实就是一个稻草人。我扛着一个,父亲扛着四个。插在地边上算了,免得人进去的时候撞倒谷子。我给父亲建议。插在中间,让这些家伙帮忙的同时享受享受金黄的谷子。父亲推翻了我的建议。父亲小心翼翼地穿越在谷田里,一会将五个稻草人均匀地分布在谷地的多个角落。回头望着谷地的时候,突然感觉父亲像是一位画家,巧妙地利用谷地、蓝天、白云、谷子、稻草人勾勒了一副绝妙的画卷。这个办法还真起作用,自从按上稻草人之后,整群整群的麻雀很少来了。偶尔有麻雀光顾,风吹动谷子叶发出沙沙的声响,稻草人也舞动着,麻雀着了慌,一个鹰击长空不见了踪影。

金灿灿的谷子一日比一日惹人喜爱,漫步在谷地旁,一股谷香沁入心扉,醉了一样,一切的一切都向沉甸甸的谷穗倾倒与眷恋。父亲笑嘻嘻地抚摸着谷穗说:这谷子长得肥嘟嘟的,收割了学费就足够了。我学着父亲的样子,揽回一枝沉甸甸的谷穗,闻了闻,香香的,心底不由得泛起了许多梦。想起父亲说麻雀吃了谷穗就是吃了希望的话是正确,是父亲发自肺腑的真心话。父亲一辈子以种地为生,曾经开手扶拖拉机的手艺活丢了后,就没有重新学习其他手艺,守着几亩地耕来耕去,把所有血汗与希望播撒在田里。讨厌的麻雀就与我们作对,吞食父亲播种的希望。

谷香闻了没多久,便开始收割了。父亲坐在地边上,目不转睛地望谷田好一阵,喜盈盈地脱掉外套,把单薄的衬衣的袖子挽起来,把镰刀紧紧地攥住,空中挥舞挥舞便下了地。父亲马不停蹄地挥舞着镰刀,与人比赛一样,手迅速一伸,四棵五棵六棵七棵不等的谷子被搂回来,手立即一伸,四五棵六七棵谷子又被搂回来,一把手紧紧攥在搂回的谷穗与谷杆之间,一把手舞弄着镰刀。镰刀飞出去,又迅速飞回谷根。嚓嚓,嚓嚓。嚓嚓,嚓嚓。一会儿,一大片谷地割倒在地。父亲小心翼翼地捆绑起来,慢慢地堆积在一起,然后回过头望着余留的谷茬。突然,他放下手中的镰刀,发现新大陆一样,一个箭步跑到地边,然后一圈又一圈地在谷茬林里捡丢弃的零星的谷穗。掉了就掉了,一簇一簇捡,太麻烦了。我埋怨父亲。父亲严肃地说:什么东西都是积少成多的,别看一穗一穗捡,这几亩地里丢的足够一家人熬一锅粥喝的。父亲的话立即给了我力量。父亲嚓嚓地割谷子,我提着小袋子一声不吭地捡着谷穗。太阳下来的时候,果真捡了一袋子,父亲接过袋子摇了摇说:三斤有余。回来的路上,父亲背着几捆谷子,我跟在后面,过一段路,父亲总要回过头来问掉了没有。我摇着头。掉了的时候,我赶紧捡起来塞进袋子。

母亲第一时间将父亲收拾好的谷子放在石碾子上碾好,一家人吃一顿香喷喷的新米饭后,便将其中的一部分送给感恩或者重要的亲属。有一次,父亲带我到县城给亲戚赠小米,一群麻雀落在电线上叽叽喳喳地叫着,父亲指着瘦弱的麻雀说:少了小米。我不懂父亲的话,一直跟着。直到亲戚接过小米说了一大堆感恩或者说感谢的话,突然就明白了父亲的良苦用心,用父亲的话就是一块小小的谷地收割的不仅是谷子,收的还有一些感情在里面。我捡起石块打麻雀,嘴里念叨打死这些坏家伙。父亲不像以前一样拥护我的决定。他说这些麻雀不吃谷子,在背街小巷捡东西吃。可是,我就是放不下对麻雀的憎恨,总想诅咒或者驱散。

又是一年谷子黄,父亲远离我去了。我站在乡间的一块谷地里,望着一望无垠的谷子,金灿灿的,心中有说不出的喜悦。想起家乡,想起父亲,还有那块犹如在面前的谷地。家乡不是盛产小米最多最好的地方,但家家户户都种几亩,除过自家吃,就是填补家用及送给外人的至高礼物。记得,在大学里,我说起家乡,同学立刻说:小米,小米饭。我笑着点头。在异地他乡求学,每次带着小米感谢一些帮了自己的恩人,没有一次小米不受欢迎。

谷子黄了,金灿灿的直耀眼。我就不由得想去谷地看看,站在谷林里,轻轻地捧起一穗香喷喷的谷穗,闻一闻……飞来飞去的麻雀在谷地周围飞旋,虽然我多少年来没有打死一只麻雀,但是不由得伸手驱赶麻雀,放开嗓门:喔喂,喔喂!