不走寻常路的马铃薯小弟

2014-03-06高广元

高广元

马铃薯是人类四大粮食作物之一,仅次于小麦、玉米以及水稻,是我们餐桌上的常客。中国人一般习惯叫他土豆,但它却是不折不扣的舶来品。那么马铃薯起源于哪里呢?在它风靡全球的道路上,又发生了哪些不寻常的故事呢?

(配马铃薯大图)

薯小弟在南美

在南美洲安第斯山脉中,有个著名的高海拔湖泊——的的喀喀湖,它位于秘鲁和玻利维亚的交界处,那里就是马铃薯的故乡。

距今7000多年前,一支印第安部落从东部迁徙到的的喀喀湖附近。他们来自亚马孙河沿岸的森林。尽管那里有丰富的自然资源和食物,但是也存在着很多风险,森林中随处可见大型野兽、致命毒蛇以及各种有毒的昆虫,这些因素都会威胁到人类的生存。印第安人无法长时间生活在森林或森林的边缘,所以他们需要到一个比较开阔的草原去生活。但是,在的的喀喀湖,印第安人的传统食物木薯不能良好的生长,玉米也很难正常的结食。饥饿迫使他们寻找新的食物。这时他们发现了一种新的植物——这种作物长在地下,正是马铃薯的块茎。(小贴士:马铃薯是块茎类植物,埋在地下的块茎部分膨大,并含有大量的淀粉,可以为使用者提供大量的营养和能源)这个新发现,挽救了饥寒交迫的印第安人,为他们的生存提供了有力支持。然而野生马铃薯块茎内含有大量的龙葵碱,对人和动物都有毒。早期食用野生马铃薯的印第安人为此付出了生命的代价。尽管如此,马铃薯与印第安人的关系却越来越紧密。

小贴士:

在一个古老的传说中,马铃薯被形容成是上天赐给高海拔山区居住的印第安人的礼物:高地部落的印第安人被入侵者打败,为了灭绝高地印第安人,入侵者采用的办法就是把食物及种子抢走。高地居民没有了食物,就像上天祈祷,上天怜悯于他们,给了他们一袋种子。高地印第安人将种子种上之后,迅速开出了美丽的花,不料入侵者以为他们种了食物,就要再次入侵,结果走近一看,发现山民种的居然是花,于是一边嘲笑着山民一边离开了。困惑的山民再次向上天祷告,希望得到食物,上天告诉他们食物就在地下。当山民把地刨开的时候,看到了马铃薯,山民们吃下这些马铃薯,从而存活了下来。

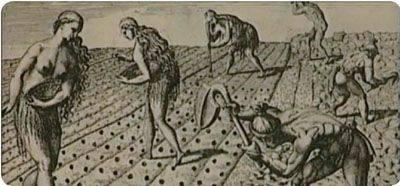

距今5000年左右的时候,印第安人在无意中发现了马铃薯的生长秘密,这就是马铃薯所属的块根茎类食物共有的特殊繁殖方式:无性繁殖。也就是说,马铃薯的繁殖并不是靠种子,而是靠自身的块茎。把带有芽眼的块茎埋入土中,就可以长出新的植株了。这也就是将野生的马铃薯驯化为栽培型马铃薯的过程。选择性的栽培,不仅使得野生马铃薯得以被驯化,还成就了更大更好更美味的栽培型马铃薯。(配种植截图)

小贴士

在自然界里,马铃薯的繁衍代表了最为主要的两种繁衍方式:无性繁殖和有性繁殖。靠块茎来传宗接代,是典型的无性繁衍。而靠开花结果孕育出种子来进行生命的轮回,才是有性繁衍的流程。事实上,马铃薯也有实生种子,可几乎没有马铃薯种植者会在田里直接播种它们。这是为什么呢?

曾经尝试用种子播种的人们发现,这样的土豆不但产量低,更意外的是,同一拨种子种下去,长出来的却是千差万别、参差不齐。没有任何一粒种子能够完全代表自己母亲的性状。尽管同是一个娘胎里结出来的种子,可每一粒表现的却都是不同的特质。(配奇奇怪怪土豆图,网速不给力,无法截视频,先用一张代替)

很多年前,很多马铃薯育种专家都做过同样的一项工作,就是用马铃薯自交,得到实生种子,从里面选好的材料,然后再自交。自交,就是通过自花授粉来一次次的近亲繁殖,大多数作物的育种都会经过这样的过程。人们当然也期望能够通过连续的自交,得到一个纯合的马铃薯系。但是,这条路却至今也没能走通。

不过,西方有一句古谚:“上帝关上一道门,一定会为你打开另外一扇窗。”在生产中,当真正的种子无能为力的时候,块茎的能力就显现出来了。块茎是茎的变态,其上有一些芽眼,当条件成熟的时候,这些芽眼就会萌发。而且繁殖力特别旺盛。块茎所代表的无性繁殖就等同于在一个母体的基础上,进行完完全全的复制。一生十,十生百,一个土豆甚至一个芽眼就可以把一个品种的特性原封不动的一代代传承下去。

栽培和选择的成功,使得印第安人在食用方法上变得多样化,人们可以更好的享受马铃薯的美味。在印第安人的聚餐中,他们会把马铃薯像肉一样去堆在火堆旁去烘烤,或埋在热灰中去加热,然后剥去薯皮,享受甘甜松软的滋味。这或许是当时印第安人劳累一天后的莫大享受,与此同时,印第安人对马铃薯的加工也开始了最初的尝试。与种子类食物相比,块根茎类的马铃薯水分较大,不易保存。印第安人用自己的智慧不断尝试,在大约1100年前,他们成功的创造出了一种复杂的创造薯干的技术:先把收获来的土豆放到雪地里冻五天,使土豆内的水分膨胀,马铃薯变脆。雪地里冻五天之后,再放入水里泡一个月,让马铃薯内的有毒和异味的成分溶解至水里。经过冻泡的马铃薯再晒干,晒干以后的马铃薯干变成白色,当地人管它叫朱诺。还有一种只冻五天不经泡水直接晒干的方法,得到的是黑色的马铃薯干,当地叫杜塔,两种薯干都可长期保存。这是饮食文化的一种创造。

小贴士

马铃薯在古印第安语里叫巴巴斯,翻译成汉语即是“生命之食”的意思。由于与生活息息相关,马铃薯不仅出现在餐桌上,也出现在艺术创作中,在秘鲁印第安人的古墓中,发现了大量以马铃薯作为图案的陶器。这些陶器上象征性的画着马铃薯的芽眼,有些陶器上把马铃薯绘制成人的样子。印第安人把上天赐予的食物奉如神明:马铃薯神,并敬称为丰收之神。(配2、3张陶器小截图)

(如果图太少,可以在页面的右下角配虚化世界地图,南美洲打有一点)

P3-P4

薯小弟去欧洲

马铃薯在南美的土地上绵延生长了数千年,但是却不为外人所知。到了1536年,西班牙考察队到达南美大陆时,惊奇地发现当地人都在吃一种不好看的食物,有点像欧洲人吃的萝卜或胡萝卜。这个考察队的成员考斯托亚诺描述这个植物时写道:我们到达那里发现,印第安人种植玉米、大豆及一种奇怪的植物,这种植物开着淡紫色的花、基部结球,富含淀粉,味道极好,很受印第安人欢迎。马铃薯,终于被来自外界人的目光所关注。1565,统治南美洲的西班牙人把马铃薯作为贡品献给国王飞利浦二世。由此翻开了马铃薯在欧洲跌宕起伏的不俗旅程。

然而,被印第安人奉为神明的马铃薯,在漂洋过海到达欧洲之后,却被欧洲人视为是一种有毒的东西,是魔鬼的化身。当地人最早给它起的名字充满了鄙夷:地梨、地苹果、地薯。为什么欧洲人对马铃薯充满敌意呢?可能有几方面构成:

马铃薯可食用的块茎,看起来很丑陋。无法与入口的食物联系到一起。马铃薯切开后会氧化变黑,造成感官上的不适。

第二,由于对长了芽的马铃薯的误食,造成了大批欧洲人食物中毒。有一则关于马铃薯的记载是这样写的:英国人从南美洲带回马铃薯,献给英王,英王很高兴,就把马铃薯交给厨师去烹饪,打算宴请王室贵族。但是厨师没见过马铃薯,不知道如何烹饪,就误把马铃薯的叶、杆当做青菜去烹饪,而马铃薯的叶和根是有毒的,大家吃完后都感到不舒服,英王大怒,马铃薯有毒的传闻也就从此传开。

第三,和欧洲人的傲慢有关,欧洲人认为印第安人是落后下等的民族,他们认为下等民族是不可能有好吃的食物的,这完全是一种文化的制约。使得马铃薯十六世纪传到欧洲后,没有作为食物传开,只作为家畜的饲料而存在。马铃薯没有走上欧洲人的餐桌,却走进了欧洲人的猪圈,这无疑是对猪的一种恩赐,猪虽然是杂食性动物,但是尤爱植物的块茎,它所长的长鼻子,就是为了发现土壤里植物块茎并将它拱出来吃掉。

随着时间的推移,马铃薯逐渐被欧洲的上流社会所接受,不过不是作为食物,而是作为花欣赏。后来又发现马铃薯切开后会有浆液流出,有的医生认为这可以医治溃疡和烫伤,因此也将这种浆液作为药物使用。唯独一个国家例外,爱尔兰人,因为爱尔兰人生活的地方寒冷,马铃薯种植后可以快速成长,所以作为食物走向了爱尔兰人的餐桌。欧洲的邻国却对这种行为嗤之以鼻。(配马铃薯花照片)

十八世纪中叶,欧洲国家的两大交战集团为了争夺殖民地,进行了长达七年的战争。长期的战乱,严重影响了农业生产,各国都面临粮食紧缺的局面。在这种情况下,作为马铃薯高产、适应性强的优势,很快获得了欧洲人的瞩目。(小贴士:由于长期的文化歧视,很难推动马铃薯的种植。无奈欧洲贵族开始了带头作用。举例来说:在法国,皇后和贵族妇女,把马铃薯花作为装饰插在头上,皇后是时尚的风向标,她的行为引起了时尚界的追随和跟风,使得马铃薯快速被法国人接受;而邻国德国却使用了强硬手段,德皇下令必须种植土豆,不种植的将施以重刑;俄国沙皇同样征用农民土地种植马铃薯,甚至造成了农民暴动,历史学家称其为马铃薯暴动。)(配欧洲贵族照片,网速不给力,回家去截,先用一张占地吧)马铃薯的命运就此发生了大转弯。如果没有马铃薯,欧洲秋冬季的食物很难解决。欧洲的冬季阴雨时间长,玉米无法授粉所以不能生长,小麦也因没有足够的光照而结不出颗粒。因此也可以说,马铃薯拯救了欧洲。

当欧洲开始进行大规模马铃薯种植时,一种严重的传染病:马铃薯晚疫病却在欧洲爆发了,马铃薯的产区遭到了毁灭性的减产甚至是无产。马铃薯是自花授粉,长期的无性繁殖,造成马铃薯上自身的病毒与传染病积累,遇到特定时间爆发,就变成了毁灭性的打击。爱尔兰人有上百万人因此饿死。一个地区长时间用单一品种作物,势必造成饥荒的隐患。爱尔兰为此付出了代价,大批的爱尔兰土著居民在此次饥荒后前往欧洲及美洲大陆。在前往美洲大陆的人群中,有一名叫帕特里克的年轻人,他的曾孙约翰肯尼迪后来成为美国第35任总统。

薯小弟来中国

马铃薯是何时传入中国的至今是个迷,历史学家能够确定的下限是:明代晚期,马铃薯传入中国。从比较明确的历史记载来看,马铃薯传入中国有两条路线,其中一条是经过海路引进,从天津引至北京,最后传入华北平原。另一条从荷兰传入台湾,再从台湾引入到福建、广东一带。此外从马铃薯后来的分布来看,还有第三条路线,就是从西北方向引进到我国的西北到西南方向。由于引进的方向和时间不同,造成对马铃薯在中国的称号差异很大:土豆、洋薯、洋山薯、薯仔、洋芋。

小小的马铃薯,承载着劳动人民的勤劳与智慧,它能够在全球范围内走出这么一条不寻常的普及之路,与它自己的坚强与执着,也是分不开的。

(如果图太少,可以在页面的右下角配虚化世界地图,现实由南美洲“箭头”到欧洲)