新生代农民工的政策认知度研究

——基于东莞与昆山的调查

2014-03-06张俊

张俊

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030)

新生代农民工的政策认知度研究

——基于东莞与昆山的调查

张俊

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030)

农民工市民化政策的实施效果离不开农民工的政策认知。本文通过对东莞与昆山两地企业新生代农民工的政策认知度调查,结果表明:新生代农民工对市民化政策的日常认知度、习得型认知度、交往型认知度的平均分值较低,而权利主张型认知的平均分值位于中等偏上水平,政策认知度的综合评价得分位于中等偏下水平。新生代农民工对政策认知的当期效用评价低、对政策认知的机会成本高、负向同群效应以及组织化程度低是新生代农民工政策认知的主要制约因素。

新生代农民工;市民化;政策认知度;制约因素

一、引言与文献回顾

据国家统计局《2013年全国农民工监测调查报告》显示,2013年新生代农民工为12 528万人,占农民工总量的46.6%,其中10 061万人选择外出从业,占80.3%,并且新生代农民工受教育程度普遍较高,初中以上文化程度占81.1%。解决新生代农民工市民化问题既是中央政策要求,又是实现新型城镇化战略的需要,为此,各级政府围绕农民工市民化问题出台了一系列支持政策。然而,这些政策并未有效缩小常住人口城市化水平与户籍城市化水平之间的差距,两者之间的差距从2000年的10.14%上升到2013年的16.37%,其中一个重要因素是政策实施过程中忽视了农民工的政策认知水平。

目前对农民工政策认知问题的研究主要集中于农民工的政治参与,如政治参与对于外来移民的重要性,对于外来移民来说,他们在迁入地的政治参与不仅是融入当地并保护自身权益的需要,而且是市民品德的实践表现(RainerBaub·ck,2006)。[1]然而,由于中国农民工并未在流入地实现个人权利的有效对接,他们在乡城迁移过程中的政治参与行为受到各种限制,在流入地的政治参与水平较低(邓秀华,2009;陈旭峰等,2010;国务院发展研究中心课题组,2011;罗竖元,2013)。[2-5]也有学者通过问卷调查得出了农民工具有较高的政治参与热情与政治参与意愿(陈旭峰等,2010;国务院发展研究中心课题组,2011)[3-4],并且新生代农民工政治参与意愿高于第一代(国务院发展研究中心课题组,2011;白萌、杜海峰等,2012)[4][6],女性与教育程度高的农民工高于男性与教育程度低的农民工(白萌、杜海峰等,2012)。[6]这些研究的前提假设是农民工具有较高的政策认知能力,能够通过政治参与影响公共政策,问题是,农民工是否具有较高的政策认知能力,目前文献并无一致结论。刘小年(2008)通过对东莞企业农民工的调查发现,67.3%的农民工要求政府制定反映农民工利益的政策,51.4%的农民工要求政府办事程序公正透明,对政府政策有明确的认识与要求。[7]与刘小年的调查结论不同,邓秀华(2009)通过对长沙与广州两地农民工的大样本调查发现,农民工对维护自身权益的法律法规并不熟悉;[2]潘泽泉和杨莉瑰(2010)基于长沙的小样本发现农民工对社会政策的总体认知水平较低。[8]

上述文献回顾表明,对农民工的政策认知问题值得进一步探讨。相比于第一代农民工,新生代农民工逐渐成为外出就业的主体,尽管他们具有较高的市民化意愿,但仍然常年游走于不同的城市边缘,推进新生代农民工市民化离不开他们对政策的认知。因此,新生代农民工对市民化支持政策的认知现状如何?是否具有较高的政策认知度?这些问题需要深入研究。本文通过对东莞与昆山两地新生代农民工的典型调查与案例访谈,采用熵值法得出新生代农民工对市民化支持政策的认知度。与现有相关研究相比,本文的边际贡献在于:把新生代农民工的政策认知细分为日常型认知、习得型认知、交往型认知、权利主张型认知,使新生代农民工政策认知度的评价更加全面与准确,弥补了现有相关研究的不足。由于采用2014年东莞与昆山的新生代农民工调查数据展开研究,提高了研究的时效性、针对性与典型性。

二、理论假设与数据来源

政策认知是政策接受者对政策本身、政策制定主体和政策执行主体的主动融入与认同。在真实世界,个体选择必然受到各种制度与政策的影响,政策认知影响个体的工作、收入与幸福感(Akerlof和Kranton,2000)。[9]在农民工户籍属地与工作所在地空间分割的情况下,提高自身的政策认知度是农民工效用最大化的选择。新生代农民工具有较高的文化程度、较强烈的个体权利意识,因此,本文的理论假设是:新生代农民工对市民化支持政策具有较高的认知度。

本文所用数据来源于2014年暑期笔者在东莞与昆山两地对企业新生代农民工的典型调查。东莞作为珠三角地区农民工输入数量较多的城市,1994年外来人口首次超过本地户籍人口,2013年东莞市常住人口达到831.66万人,其中本地户籍人口仅为188.93万人,外来农民工占70%以上。昆山作为长三角地区外来人口集中的县级市,2005年昆山外来人口达到68.92万人,超过本地户口人数的65.46万人,到2013年昆山市常住人口为200.82万人,其中外来人口占63%,远超过本地户籍人口。尽管这两个城市隶属于不同的行政辖区,但都以新生代农民工的流入为主,并且较早开展了针对农民工问题的“新莞人”与“新昆山人”的政策试验,因此,本文的样本选择具有针对性。本次调查采取访谈与问卷相结合的方式,选择1980年以后出生的农民工问卷作为有效问卷,共96份,其中东莞49份,昆山47份。样本呈现如下特征:(1)男性样本比例高于女性,男性有56名,所占比例为58%,但东莞样本中女性有29名,所占比例为30%,高于东莞男性样本所占比例21%;(2)东莞样本中农民工主要来自于湖南、四川等地,所占比例为39%;昆山样本中农民工主要来自于安徽、河南等地,所占比例为35%;(3)1990年代出生的农民工所占比例为80%,表明90后农民工已经成为工厂就业的主体;(4)未婚的农民工占70%以上;(5)95%的农民工受教育程度在初中以上,表明大部分新生代农民工至少接受了九年制义务教育;(6)92%的农民工具有1年以上的外出务工经历;(7)政治面貌属于群众的农民工所占比例为70%,共青团员所占比例为27.5%。

三、新生代农民工对市民化支持政策的认知度

(一)新生代农民工对市民化支持政策的认知状况

现有调查往往把农民工对政策的认知局限为一种形式(邓秀华,2009;潘泽泉和杨莉瑰,2010)[2][8],这不足以反映农民工对市民化政策认知的真实水平。为准确把握新生代农民工的政策认知状况,本次调查根据农民工的学习方式把政策认知细分为日常型认知、习得型认知、交往型认知、权利主张型认知,采用5分制的分级赋值方法,得出不同类型的认知程度,然后采用熵值法对新生代农民工的政策认知度进行综合评价。

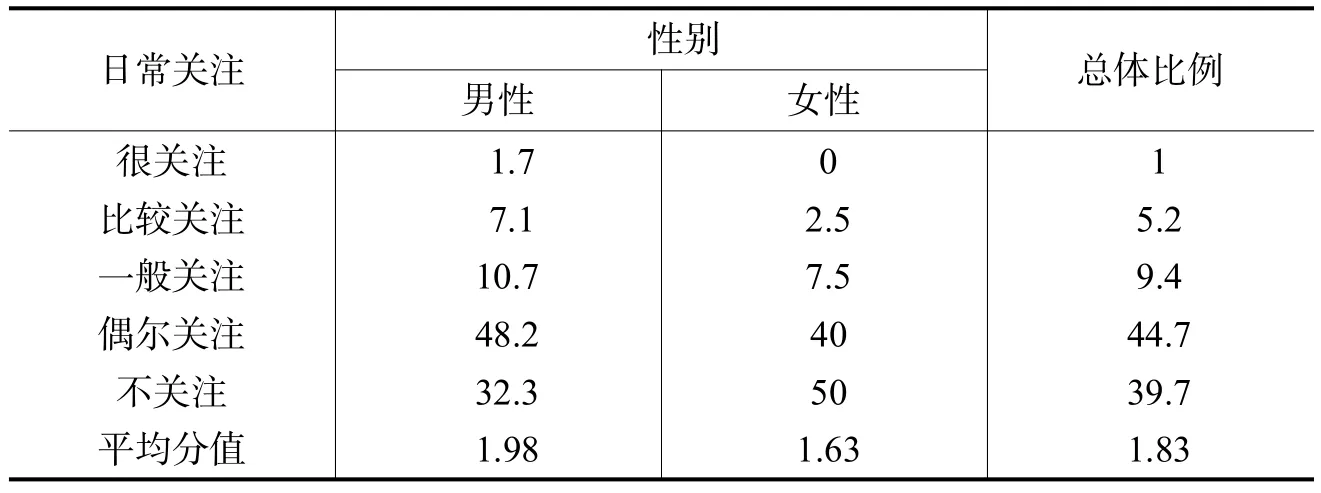

1.日常型认知,体现在新生代农民工对政策的日常关注方面。调查显示,新生代农民工对市民化政策的日常认知度较低,平均分值为1.83,偶然关注与不关注所占比例为84.4%,男性对市民化政策的关注程度高于女性(见表1)。

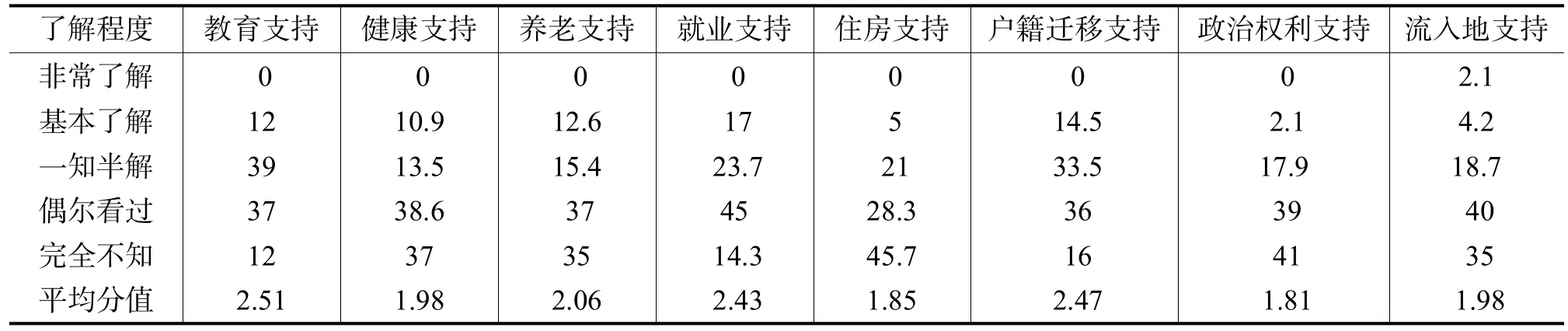

2.习得型认知,即新生代农民工对各种政策内容的理解。本文用了解程度来表示习得型认知状况。为方便被调查者回忆具体政策内容,本次调查把《关于进一步做好进城务工就业农民子女义务教育工作的意见》《关于解决农民工问题的若干意见》《关于进一步做好农民工培训工作的指导意见》《国务院办公厅关于开展国家教育体制改革试点的通知》等涉及农民工教育培训以及随迁子女教育的政策设计为教育支持政策;把《保险法》《流动就业人员基本医疗保障关系转移接续暂行办法》《关于开展农民工健康关爱工程项目试点工作的通知》等设计为健康支持政策;把《保险法》《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》等设计为养老支持政策;把《劳动合同法》《关于进一步规范农村劳动者转移就业技能培训工作的通知》等设计为就业支持政策;把《住房和城乡建设部等七部门关于加快发展公共租赁住房的指导意见》等设计为住房支持政策;把《农村土地承包法》《土地管理法》《关于进一步推进户籍制度改革的意见》等设计为户籍迁移支持政策;把《城镇居民委员会组织法》设计为政治权利支持政策;把《“新莞人”子女接受义务教育暂行办法》《东莞市积分制入户管理实施细则》《关于加强“新昆山人”建设工作的意见》《“新昆山人”子女在昆山就读实施意见》《昆山市外来人员“集居工程”实施意见》等设计为流入地支持政策。表2的调查结果显示,新生代农民工对市民化支持政策的习得型认知度不高,5分制的平均分值为2.14。具体来说,教育支持政策(2.51)、就业支持政策(2.43)、户籍迁移支持政策(2.47)的得分相对较高,但也只是一知半解的认知程度;与此同时,新生代农民工对其他类型的支持政策的认知程度仅仅是偶尔看过(平均分值为1.8—2),其中住房支持政策与政治权利支持政策的认知度更低。值得一提的是,尽管新生代农民工常年在流入地打工,但对流入地支持政策的了解程度只有1.98。

表1 新生代农民工对市民化政策的日常型认知(%)

表2 新生代农民工对市民化政策的习得型认知(%)

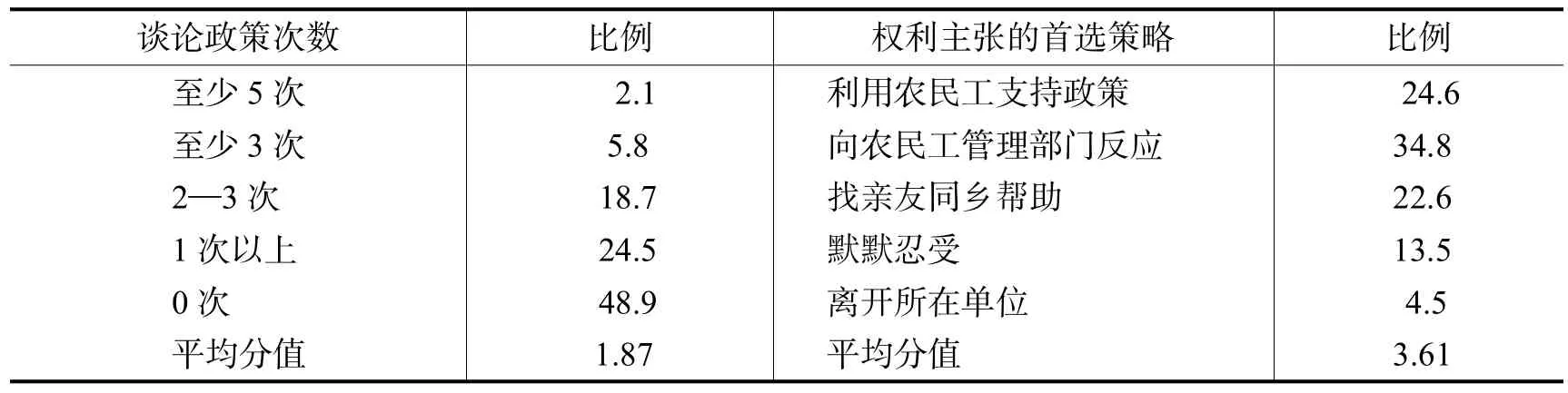

3.交往型认知,即在社会互动过程中新生代农民工对市民化支持政策的认知情况。本文以新生代农民工与亲友同乡谈论市民化支持政策的月平均次数度量交往型认知度,表3的调查结果显示,新生代农民工交往型认知的平均分值仅为1.87,近五成的新生代农民工在社会互动过程中从不谈论市民化支持政策。

4.权利主张型认知,即在个人权益受到侵犯时,新生代农民工维护和主张个人权利的认知情况。本文以新生代农民工权利主张的首选策略表示权利主张型认知度的高低。与日常型认知、习得型认知、交往型认知不同的是,新生代农民工权利主张型认知的平均分值达到3.61,24.6%的新生代农民工主张个人权利的首选策略是利用农民工支持政策(表3),表明新生代农民工对市民化支持政策的认知具有一定的功利性。

表3 新生代农民工对市民化政策的交往型认知与权利主张型认知(%)

(二)新生代农民工对市民化支持政策的认知度

本文采用熵值法确定日常型认知、习得型认知、交往型认知、权利主张型认知的权重,熵是对不确定性程度的一种度量,熵值法的思想是消除信息的不确定性进而获得对不同量纲指标的综合评价。计算步骤如下:

2.计算第j项指标下第i个新生代农民工占该指标的比重Pij,即

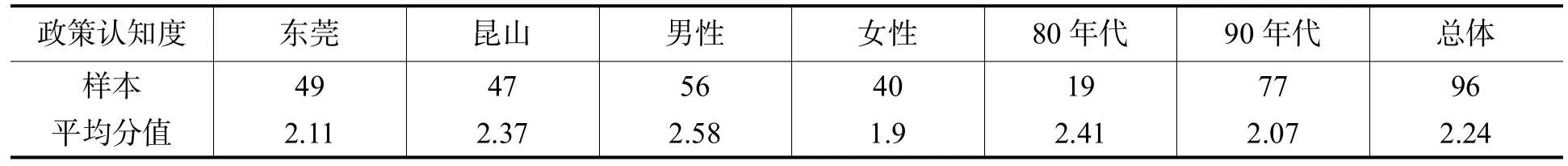

根据上述计算步骤得出每个新生代农民工的Fi,表4显示:一是,男性农民工政策认知度的平均得分高于女性,这与白萌、杜海峰等(2012)[6]的研究结论相反,可能的原因在于新生代男性农民工在日常生活与交往中谈论政策的次数相对较多,产生了政策认知正外部性,而女性农民工在城市处于相对弱势地位,权利诉求相对内敛,日常生活与交往中也更加关注生活细节以及婚恋情感,对政策认知容易产生负外部性。二是,80后农民工的政策认知度平均得分高于90后农民工,可能原因在于80后农民工打工时间相对较长,大部分已经结婚,经常面临子女教育、社会保障、住房以及户籍迁移等问题,对支持政策的敏感度与关注度相对较高。三是,农民工政策认知度的平均得分在区域之间差异较小,东莞低于昆山的原因在于东莞的女性农民工样本所占比例超过昆山。四是,样本总体政策认知的平均得分为2.24,认知度位于中等偏下水平,这与邓秀华(2009)[2]、潘泽泉和杨莉瑰(2010)[8]的调查结论有所不同,其原因在于本文的调查对象是新生代农民工,并且是对新生代农民工政策认知的综合评价。

4.计算第i个新生代农民工的综合得分

表4 新生代农民工对市民化支持政策的认知度

四、新生代农民工对市民化支持政策认知的制约因素

上述调查结果表明,新生代农民工的政策认知度与理论预期不一致,本文认为,新生代农民工的政策认知存在如下制约因素。

1.政策认知的当期效用评价低。由于政策认知需要新生代农民工付出即期学习成本,如果政策能够提高他们的当期效用或收入,他们就愿意主动了解政策。调查发现,3/4的新生代农民工对市民化支持政策的当期效用评价较低,如44.8%认为政策对个人没多大用处,31%认为政策不能解决个人当前问题。究其原因,一是新生代农民工比较年轻,对政策认知注重个人功利性,不考虑政策对个人的远期效用;二是地方政府推进农民工市民化的政策创新动力滞后于农民工预期,与新生代农民工的政策需求不匹配。尽管农民工流入对当地经济作出了巨大贡献,但地方政府秉承发展主义的行为逻辑,追求经济和财税增长,引发了“投资饥渴”竞争,政府间竞争外部性必然弱化市民化支持政策的联动与协同创新。从调研城市来看,东莞与昆山作为农民工迁入的典型城市,1986—2010年东莞GDP与新莞人口的相关系数为0.923、东莞财政收入与新莞人口的相关系数为0.934;1990—2011年昆山GDP与外来人口的相关系数为0.963、财政收入与外来人口的相关系数为0.925(滕琪,2013)。[10]

尽管两地政府重视对外来农民工权利的保护,但推进农民工市民化涉及到中央政府政策、流入地与流出地政府、上下级政府以及同级政府间的协同,单兵突破式的政策创新只能是一个渐进的过程。与提高“新昆山人”公共服务的支持政策相比,2010年东莞实行了积分制改革政策,提供了新莞人异地市民化的机会,但积分制门槛相对于普通农民工仍然很高,远远不能满足当地外来农民工市民化的政策需求,到目前为止仅有2.5万新莞人加入东莞户籍。三是新生代农民工对政策执行者的信任度不高,一方面由于市民化支持政策在执行过程中产生扭曲现象,“上有政策,下有对策”的机会主义行为被社会放大,22.6%的新生代农民工在权益受损时往往寻求亲友同乡帮助;另一方面是68%的新生代农民工认为自身意见对政府政策影响很弱或没有影响。

2.政策认知的机会成本高。一是时间和精力的限制,由于新生代农民工大多数工作在生产第一线,工作时间长,工作强度大,加班较为普遍,在身心疲惫的状态下,他们业余时间主要用来休息或整理生活事务,导致政策认知的机会成本较高。二是社会支持不够,企业从降低自身运营成本的角度出发,较少主动向新生代农民工宣传市民化支持政策;社区组织与新生代农民工接触较少,难以有效开展各种政策服务。三是72%的新生代农民工通过上网、聊天等非正规渠道获取政策信息,容易产生对政策的错误解读,导致甄别有效政策信息的认知成本高。

3.同群效应。由于新生代农民工大部分住在企业提供的集体宿舍,农民工之间对政策认知产生同群效应,如果农民工之间的日常生活离不开对市民化政策的关注,将会产生正向同群效应,如果农民工之间的日常生活对市民化政策产生冷漠态度,将会产生负向同群效应。调查显示,农民工之间不谈论政策的比例为48.9%。

4.组织化程度低。组织是新生代农民工与政策制定者、政策执行者之间沟通的平台,也是新生代农民工在流入地表达自己利益诉求的一个有效途径,拥有组织资源可以解决个体之间的搭便车问题,提高新生代农民工的政策认知水平,但调查显示,88.4%的新生代农民工在流入地未参加任何合法组织,组织化程度低。这一方面是农民工的自组织资源与能力不足,属于农民工自己的合法组织较少,一些企业也缺乏维护农民工利益的组织资源,如74.5%的企业没有成立党团组织,63%的企业甚至没有工会组织;另一方面是新生代农民工不愿意参加所在企业或社区的正规组织,在他们看来,参加这些正规组织并不能增加他们的经济收益,67.8%的新生代农民工认为参加各种正规组织没有多大作用。此外,本文发现新生代农民工教育程度的差异对政策认知几乎没有影响(独立样本t检验时相应的伴随概率p值为0.34),这与Campante和Chor(2012)[11]的研究结论相同。

五、研究结论与政策含义

本文通过对东莞与昆山两地企业新生代农民工的政策认知度调查,得出如下结论:(1)新生代农民工对市民化政策的日常认知度的平均分值为1.83,习得型认知度的平均分值为2.14,交往型认知的平均分值为1.87,权利主张型认知的平均分值达到3.61;(2)男性农民工政策认知度的平均得分高于女性,80后农民工的政策认知度平均得分高于90后农民工,总体政策认知的综合评价得分为2.24,认知度位于中等偏下水平。(3)新生代农民工对政策认知的当期效用评价低、对政策认知的机会成本高、负向同群效应以及组织化程度低是新生代农民工政策认知的主要制约因素。

本文的政策含义不言而喻,只有不断消除新生代农民工政策认知的制约因素,才能提高新生代农民工的政策认知水平。其一是降低新生代农民工市民化的门槛,提高新生代农民工对政策认知的当期效用;其二是扩大企业与社会的支持力度,降低新生代农民工对政策认知的机会成本;其三是激励新生代农民工之间组织学习型群体,产生正向同群效应;其四是提高新生代农民工的组织化程度。而这些措施需要政府、企业、社会与新生代农民工的共同推动。

[1]RainerBaub·ck.MigrationandCitizenship:LegalStatus,RightsandPoliticalParticipation[M].AmsterdamUniversityPress:Amsterdam,2006.

[2]邓秀华.长沙、广州两市农民工政治参与问卷调查分析[J].政治学研究,2009,(2):83-93.

[3]陈旭峰,田志锋,等.徘徊在融入与隔离之间——农民工在流入地政治参与差异的影响因素研究[J].北京科技大学学报,2010,(4):44-51.

[4]国务院发展研究中心课题组.农民工市民化:制度创新与顶层政策设计[M].北京:中国发展出版社,2011.

[5]罗竖元.流动经历与新生代农民工的政治参与[J].东南学术,2013,(2):49-57.

[6]白萌,杜海峰,等.新生代农民工政治表达意愿性别差异的研究[J].西安交通大学学报,2012,(3):67-72.

[7]刘小年.农民工的政策表达行为研究[J].乡镇经济,2008,(6):23-27.

[8]潘泽泉,杨莉瑰.社会政策认知、行动逻辑与生存策略[J].学习与实践,2010,(4):100-111.

[9]Akerlof G A,Kranton R E.Economics and identity[J].The Quarterly Journal of Economics,2000,115(3):715-753.

[10]滕琪.改革开放以来昆山市人口增长、分布及迁移研究[D].南京:南京师范大学硕士论文,2013.

[11]Campante F R,Chor D.Schooling,political participation and the economy[J].Review of Economics and Statistics,2012,94(4):841-859.

[责任编辑:董建军]

C912.82

A

1674-3288(2014)06-0092-05

2014-11-15

国家社科基金一般项目(11BJL039)的阶段性成果

张俊(1969-),男,安徽舒城人,安徽财经大学经济学院副教授,硕士生导师,研究方向:农村经济理论与实践。