国内学者在2003—2013年对健康传播的研究

2014-03-06枣庄学院传媒学院277000

闫 芬 (枣庄学院传媒学院 277000)

20世纪60年代,美国等西方国家开始将传播学的概念引入健康教育领域,并逐渐形成了健康传播学。1996年,Rogers,Everett M.指出:“凡是人类传播的类型涉及健康的内容,就是健康传播”。随着时代的发展,健康传播研究亦成为当今传播学研究的一个重要组成部分。2003年爆发的非典疫情导致全国恐慌,让国内民众开始意识到健康以及健康传播的重要性。2011年3月,国家卫生部明确把“人民群众健康水平进一步提高”以及“国民健康水平达到发展中国家前列”制定为十二五规划的重要发展目标。

一、国内健康传播发展现状

时至今日,健康传播已经发展到一定的规模,且越来越多的国家、地区、组织和个人认识到健康传播的重要性,并在积极推动健康传播的发展。在中国,对健康传播的研究还相对较少,但研究热情已经显露头角且社会关注度也在不断增加。2006年,由国家卫生部和清华大学共同举办发起的第一届“中国健康传播大会”在北京召开,与会者分享在健康传播方面的经验、探讨健康传播在社会发展的问题。之后,每年一届,至今已成功召开八届。大会的宗旨是“倡导健康行为、共创健康社会”,不断的引导公众提高健康素养。2012年,清华大学联手麦肯世界集团正式启动亚洲健康传播平台(英文全称:Joint Asia Public Health Initiative,简称JAPHI),在互联网和手机移动通讯广泛使用的大环境下,作为亚洲地区首个健康传播平台,JAPHI整合了来自清华大学和麦肯健康传播的全方位资源优势,以互联网和手机移动终端为依托,提供最即时有效的健康信息,不断尝试并深入改变来自城乡,贫富阶级,不同区域之间信息资源不平等的这一现状,让更多的公众可以通过网络的平台跨越这些鸿沟,平等地获取最新最全最权威的健康知识,保障自身的健康权利。2013年,在中国健康教育中心的支持下,复旦大学健康传播研究所成立。至此,南北健康传播研究格局已初成格局。

二、国内健康传播研究基本状况

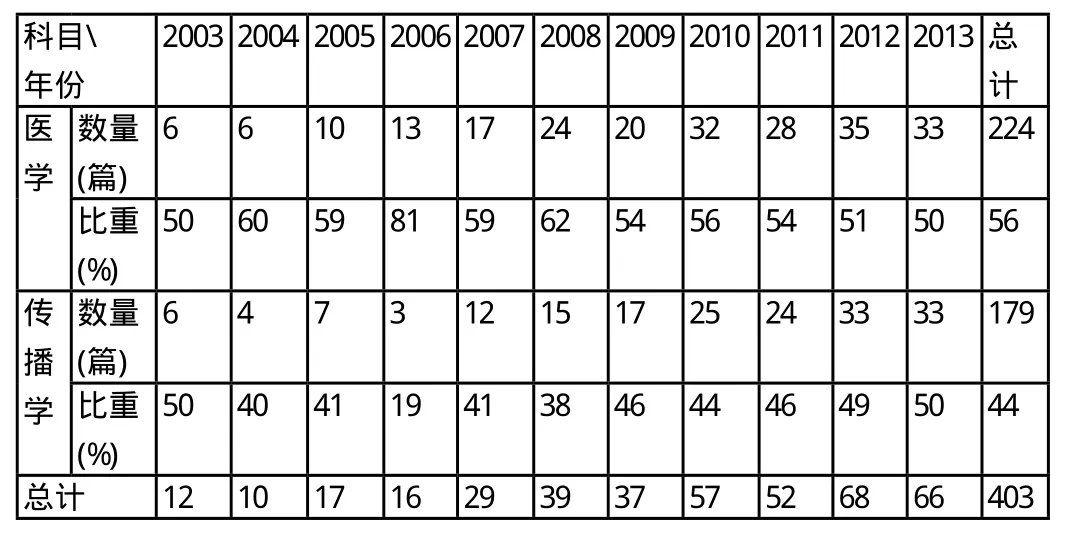

但是,中国学者对健康传播的研究尚处于起步阶段,对健康传播的概念和职能界定、发生与发展等问题的认识还很模糊,其研究还尚处于探索阶段且中国高校的传播学学科并没有单独设立健康传播专业,仅在2010年,全国首次由上海中医药大学申报并新开了“健康传播学”这一门课,且不是源于传播学领域。基础平台的缺乏,制约了中国学者对健康传播的研究,其教学、科研以及相关专业人才的培养尚不完善。通过笔者掌握的资料来看,自1990年《中国健康教育》期刊开创“传播学研究”专栏至今,在中国学术期刊网(www.CNKI.net)能搜索到的专门研究健康传播的学术论文506篇(搜索年限为1990年-2013年,以“健康传播”为关键词进行检索)中,剔除无关文献(如会议报到、新闻采访等)61篇后,最终得到445篇,详解如下,1990-2002年共发表42篇,平均每年4.2篇,这其中有20篇是发表在《中国健康教育》杂志,而在专业新闻或传播类杂志发表的文章仅为4篇,其余均为医学类杂志;2003-2013年共计发表403篇,平均每年40.3篇,尤其以2007年之后的发展更为迅速,不仅在研究数量有了极大的提升,且约有44%是在新闻传播领域期刊上发表的。此外通过Google 和Baidu 也能检阅到相关文献资料。

表一:2003-2013年健康传播论文中医学与传播学的数量及比重表,作者自制表

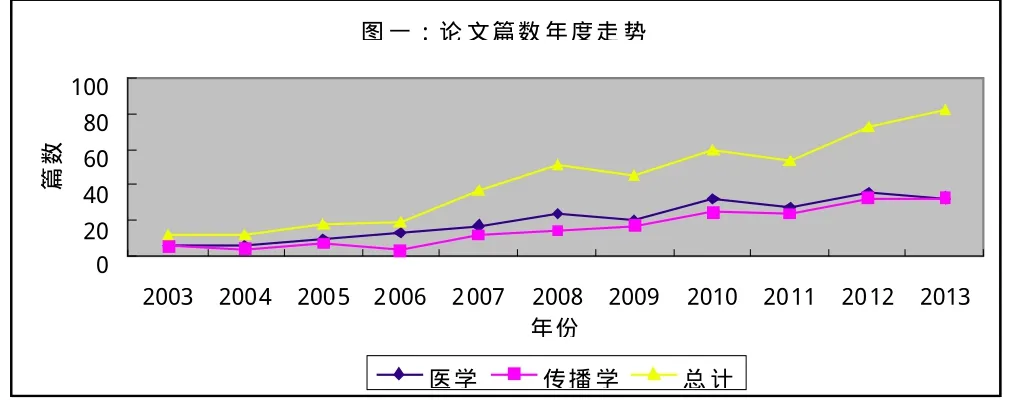

从图一可以看出,2003-2006年是十年中发展相对缓慢的4年,年相关研究文献不超过20篇。这期间国内学者的研究仍然大部分集中在对健康传播的概念和内涵以及国内外健康传播的历史及其发展研究,没有形成研究热点。且由于国内尚没有专门的研究机构和学科,导致学者的研究仅限于对国外研究的翻译和总结。

2007年开始有所突破且整体呈现出持续增长的趋势。至今,随着大众媒体及互联网的开始深入到民众生活中,大众媒体的健康传播报道事件成为了学者研究的又一热点,这种现象在2010年之后得到了井喷式的发展,从传播学视角研究健康传播的文献数量开始赶超医学角度的文献。

本文以表一中所整理出的2003-2013年医学与传播学的403篇文章为研究样本,通过关键词再次筛选,利用Excel软件进行统计,按照出现次数的高低进行排列,位列前10位的关键词统计如下示:健康信息、健康教育、突发公共卫生事件、艾滋病、传播传播学、互联网、大众传媒、受众、传播效果、传播策略。依此,可以看出,国内学者对健康传播研究的侧重点主要集中在:一是公共政策层级,含健康教育。由于健康传播一开始便起源于“艾滋病”研究,到目前为止,“艾滋病”相关研究仍然独领风骚,其他涉及到重大公共卫生事件、突发性公共卫生事件、流感、乙肝等疾病的预防亦等备受关注。此外,对大众进行健康教育、传播健康信息、改善健康行为、提高健康素养等议题也在健康传播研究中占据了重大部分。社会公共政策层级亟待关注。二是大众传媒上的健康传播(健康信息,危机传播等)。新技术一经接触传媒业便成为了关注的热点,其特有的互动性、高效性使得如何挖掘和应用新媒体进行有效的健康传播逐渐成为学者乃至社会关注的话题。如微博、微信、qq群、互联网、传统报业等各类媒体在进行健康传播时的传播方式、途径、效果等的评估和考察;利用调查问卷了解新媒体在健康传播中的舆论导向作用等。这类文章多为通过传播学视角对大众传媒的作用进行分析,也多刊登在新闻传播类期刊上。

除此之外,医疗信息的不对称等让紧张的医患关系频频见诸报端,医疗纠纷也日益增多,甚至已经发展成为影响社会安定的热点问题,引起了社会各界的普遍关注。如何促进我国医患关系和谐发展亦是目前健康传播亟待解决的问题。

如上研究,对健康传播的组织形式和地位、传播模式、传播对象等方面进行了初步分析。部分研究者对国内健康传播所存在的问题,如缺少医学与传播学的综合性人才、政府对健康传播的投入不足、医疗信息不对称等现象提出了警示。这对中国健康传播尚不完善、发育不成熟和缺少战略意识和战略计划的情况下,盲目过度的健康传播具有积极的批判意义和预见价值。

综上所述,国内学者对健康传播的研究还不完善,尚缺少系统、完整的研究,所存在的问题主要是:1.多为对健康传播基本概念、定义的转述,缺少独立的创建和分析。2.缺少基于中国社会经济环境、中国独特市场和人才条件下的健康传播规律的研究和探讨。

此外,对健康传播的研究大多数均以论文或调查报告的形式散见于期刊杂志上,缺少专门化、系统化的专门研究。所以,健康传播的研究空间还相当大,还有待于国内更多的学者去研究和挖掘。

[1]喻国明、路建楠,《中国健康传播的研究现状、问题及走向》[J].《新闻与传播研究》2011(1).

[2]尹健、姜希连,《医患关系现状分析与应对策略》[J].《医药产业资讯》,2006(13).

[3]李景慧、姜德峰,《公共危机事件的四个阶段及其对策》[J].《新闻传播》,2006(3).

[4]王积龙,《健康传播在国际学界研究的格局、径路、理论与趋势》[J].《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》,2011(19).

[5]任景华、刘宽亮,《从孕育到成熟——健康传播的历史演进与走向》[J].《东南传播》,2010(10).