王建民《第三二胡狂想曲》演奏诠释

2014-03-06南京市民族乐团210000

黄 振 (南京市民族乐团 210000)

引言

王建民《第三二胡狂想曲》取材于新疆少数民族音调并以人工调式手法创作而成的一首具有新疆音乐风格又体现了时代气息的优秀二胡曲。《第三二胡狂想曲》虽然是无标题作品,但具有鲜明的民族特色。在二胡演奏方面,除了保持传统的技法外,着意发掘二胡的演奏潜力,运用二胡的极高音区、滑音、泛音及拨弦技巧,尽可能的把这一民族乐器性能发挥得淋漓精致。

一、《第三二胡狂想曲》作曲手法的新意

王建民认为,凡事都要谈理念。他的创作理念很简单,即雅俗共赏、中西并存。不可否认,在当今的民族器乐创作领域中,要想使作品获得成功和广泛认可,必须要有创新意识和手法。手法当然越多越好,关键看怎样取舍。而创新并非越新越好。这里面有个创新度的问题,包含了公众的创新标准1。王建民老师所把握的创新度是新而不怪。也就是说在的作品中有一定的新的信息量,但不是太多太杂,超出了大多数人能接受的范围而导致他们无所适从。

乐曲采用了单乐章多段体的形式,巧妙而频繁地运用了街拍律动的变化,并通过了大小三度的交替使用,不同主题素材的发展变化以及多种变化音与调式调性的色彩对比,表现了朴实的民风和浓烈的音乐风格。乐曲创新的意识和手法使乐曲结构、形式、语言等方面具有较强的艺术性,可听性,并充分发挥了二胡的性能。

《第三二胡狂想曲》既继承了传统中优秀的精华部分,又在此基础上力求创新,全曲未引用一个现成的民间曲调,而是把许多民间音乐的特点融合、吸收进创作中来,与原素材保持一种又似又不似的距离。这种重新组合记忆的印象使之成为新的表象的音乐思维,恰恰体现了创造性的想象过程。在传统的五声性为主的民歌中,通常不具备小二度及增减音程,而此旋律素材中小二度是一个特性音程,《第三二胡狂想曲》采用了散—慢—中—快—急的展开布局,与我国民间传统器乐的典型布局散—慢—中—快—散非常相似,只是结尾加了一贯急板部分,这也是狂想曲题材特征本身不可缺少的部分,否则就不称其为狂想曲。

此外,利用二胡本身的特点,创造了一些演奏新技法。

二、《第三二胡狂想曲》的理解与分析

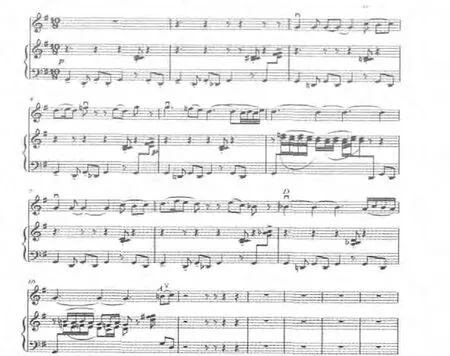

乐曲以自由速度的引子开始,意境宁静深远,带点神秘色彩。四个泛音之后,在钢琴朦胧的背景衬托下,作者通过二胡的泛音、打音、滑揍等技巧向人们展示了一副晨曦初露、百鸟鸣啼的西北春城美景。在这一段中新疆音调那特有的音程关系、滑音、打音都被巧妙的 运用,为全曲的音乐基调与主题的出现作了良好的铺垫。

引子过后,在钢琴舞蹈般肢体的过渡下进入乐曲的主题。

如果说引子主要是侧重于客观景物意境的描绘,那么第一段全然变成作者的内心感受。这一段也是全曲的基本主题,它取材于新疆少数民族音调,并与人工音调相结合,因而能从中深刻体会到浓郁的民族音乐风格。从43小结的后半拍开始,速度开始由慢渐快,并采用了同度泛音的手法以及弓杆敲击琴筒的手法,体现了欢乐的舞蹈场面。这一段由于音乐形象的改变要求我们在演奏上也要相应变化,因此演奏力度和速度也必须得到加强和加快,才能把音乐气氛推向下一段所需要的饱满有力的情绪。主题段落呈示展开后进入了一个有活力的快板乐段。这一段也是全曲的展开段落。作者为了把音乐逐步推入高潮,在这里大量运用了一些造成音乐不稳定的手法,如切分节奏、变换节拍,音量的强弱对比及音区的发展动力,使音乐一浪一浪般的推向高潮。

在快板进入之前是乐曲的变化再现,在一小节的钢琴伴奏后进入,此时的音乐已经趋于平静,谱面标记为mp,情绪相对平稳许多。最后一段时热烈的急板,展现了人山如潮,载歌载舞的场面,作者运用了二胡大跨度的音程跳跃,快速的琶音,急速的跳把,超高音区的滑音等高难度技巧来表现音乐情绪的跌荡起伏,把乐曲推向高潮。

三、《第三二胡狂想曲》的演奏技法与特色

乐曲的引子开始是朦胧宁静的,带点神秘色彩。钢琴伴奏悄然进入,虽然谱面上标记的是P,但切不可发虚,运弓要圆润,不可有痕迹,开始四个高音的A,升C、d用泛音在高音区演奏,在演奏时手指靠的非常近,不然升c就会偏低,在后面高音区的乐句中,四个音在演奏中速度可由慢渐快,力度可用由弱渐强的方法来处理。

在乐队低音舞蹈般织体的衬托下,二胡奏出了优美飘逸的主题。演奏主题时要注意右手的运功要饱满有力,弓速可适当快些,运功的工作要肯定,果断些,同事发音还应富有弹性,因为表现的是舞蹈场景,这样能增加些活跃感。此外还应掌握好旋律中的分句,使句法清晰,顿挫分明,乐句之间的衔接要自然清楚,而紧拉慢唱的演奏在情绪上要更激动些,充满内心的感叹和喜悦。二胡在演奏主题时要舒展潇洒,乐句与乐句之间要有明显的顿挫,这段力度的变化采用旋律上行作渐强,旋律下行作减弱的规律。

在乐曲的第二十小结采用了拨弦的手法,用来模仿新疆少数民族地区人们在节日里弹冬不拉的欢快场面,本曲中的拨弦技法是属于右手拨弦技巧,由于这种拨弦是从弹拨乐器上借鉴而来,所用的弹、拨等方法基本相同于琵琶。在拨弦时,主要靠食指关节的伸曲动作,根据音量需要以关节与小臂配合,这样才能使发音效果能灵活并富有弹性。这一部分由伴奏演奏主题旋律,二胡巧妙的用右手拨动内弦,两者生动的结合,妙趣横生,不仅在技术上突破了传统,而且增强了二胡的表现力。

乐曲在节拍及速度处理上,采用多种节拍及各类较复杂的组合交替速度多变,使乐曲在较长的篇幅中,赋予层次性而不至于单调。从10|8拍开始—第一段的14个小节中,一是重音很多,重音的变化位置也比较频繁,有时在重拍上有时在弱拍上,有时在正拍上,有时在后半拍上。二是节拍的变换较多,如:78,108,8|8,58,48,38,28,48拍等。

此外,运用了攻击琴筒的手法以及连顿弓把欢快的舞蹈场景描绘的淋漓尽致。主体段落呈示展开后进入了一个有活力的快板乐段,情绪激昂有力,充满激情。因此在演奏时右手的运功要饱满、有力,弓速可适当的快些,运弓的动作要肯定果断。同时发音还应有弹性,因为表现舞蹈场景,这样能增加些跳跃感。这一段开头用了颤弓手法,在演奏颤弓时要随着力度的增大而扩大运弓的速度与力度。同时在调式方面,采用了人工调式,突破了以往传统曲目中五声调式的范畴。

最后,在连续的音阶下行后把乐曲像更热烈的气氛推进。接着又采用了连续的打音以及颤音的手法。其中,在演奏打音时应通过手机关节来控制揉弦,而在演奏颤弓时要随力度的扩大而增加运弓的幅度及力度,同时又用了很多切分节奏音型,突出了新疆少数民族原有素材中特有的节奏律动。在最后的急板部分使用了连续不断的变化音,突破了传统五声调式的范畴,既保持了原素材的形式,又在此基础上进行创新,使之具有时代性。急板在演奏上首先要注意情绪的把握,这一主题情绪饱满,充满热情,即使弱奏也不能松懈,第二要注意快速换把要干净利落、不可拖泥带水,否则影响速度和清晰度。乐曲采用了大量的连续的变化音以及连续的大跳,增加了乐曲的炫技性以及演奏的难度。其次要注意力度的变化,强弱对比的变化可适当的夸张,使音乐有更大的冲击力。

王建民《第三二胡狂想曲》的演奏技法方面,除了继承传统的技法外,还创造了许多新技法,并着意发掘二胡的演奏潜力,充分发挥了这一民族乐器的性能。

结论

《第三二胡狂想曲》是王建民诸多成功二胡作品中的一首精品乐曲,它既继承了传统中优秀的精华部分,又在此基础上力求创新,不仅重视审美过程,又重视审美效果,在继承与创新的过程中,达到了和谐的统一2。任何有生命力的作品,都离不开民族传统的特色和时代的新意,借《第三二胡狂想曲》,我们可以看出优秀的音乐作品都离不开民族性和时代性,二者互相补充互相依存。当今的音乐民族性就要求从整个社会背景的广度,文化心理结构的高度,哲学美学的深度着眼,不然,所云之民族性,亦是古板的讲话的狭义的民族性。《第三二胡狂想曲》正式传统的民族音乐里融入了时代之新意方面做出了不懈的努力。但是似乎作品偏长,音调偏离传统审美过远,对演奏者水平有较高的要求,对作品的广泛传播形成了一定的阻碍。

注释:

1.详见:韩新安.追寻理想的彼岸—王建民访谈录[J].人民音乐,2003(2):2-5.

2.详见:刘文金.感受中国乐器中“韵”的传统魅力[J].人民音乐,2003(10):14-17.

[1]韩新安.追寻理想的彼岸—王建民访谈录[J].人民音乐,2003(2).

[2]刘文金.感受中国乐器中“韵”的传统魅力[J].人民音乐,2003(10).