叶廷芳:对建筑一往情深

2014-03-02顾孟潮

○顾孟潮

叶廷芳先生是中国社科院外国文学所研究员、中国德国文学研究会会长,在德国文学研究领域取得了骄人的成就,他也是建筑界的老朋友,他的文章常常给人一种超然物外的感觉,业界普遍认为他有艺术个性。平日他不趋炎附势,做事不失原则和公平,他的这种做人原则得到朋友们的欣赏和赞叹。

他与贝多芬的心是相通的

作为一个同样受到过命运袭击的人,贝多芬英雄主义精神深刻地影响着叶廷芳。每次去德国,他总要设法去一趟波恩——去看贝多芬的故居。他说:“是这个城市的伟大儿子,乐圣贝多芬把我吸引。看到他亲手写下的那奔腾跳跃的音符,就仿佛看到他那颗狂奔怒吼的灵魂,贝多芬那熊熊燃烧的生命,从而自己那本来缺乏热度和烈度的生命被其点燃了。”

贝多芬在面临不幸遭遇时发出的怒吼:“我要扼住命运的咽喉,不让它毁灭我!”终生激励着叶廷芳。

作为卓有成就的德国语言文学家,叶廷芳有着中外广阔的文化背景、丰富的知识理论储备。几十年来他却一直关注建筑并潜心研究建筑,而建筑界的朋友们也从未把他当成外人,常邀请他参加建筑界的学术活动,倾听他别有新意的见解。

他是从建筑文化、建筑美学出发而与建筑学结缘的,并为在建筑中注入人文精神和现代精神、提高建筑的审美品位而奔走呼号。

多年来,建筑领域的“三俗”现象很严重。针对当前不少建筑不美的问题,叶廷芳曾直言不讳地指出,很长时期以来建筑几乎成了文化和美学的禁区,甚至到了不敢“美观”的地步。即使已到改革开放的80年代,北京某名牌中学一座新盖的教学楼,只是讲究了一下“适当美观”的问题就引起很大争论。他认为这是我们的建筑长期在低层面徘徊的重要原因。

保存、保护建筑遗产是人类必须遵循的科学规律

如同对德国文学一样,叶廷芳对建筑的理解和热爱到了痴迷的地步。

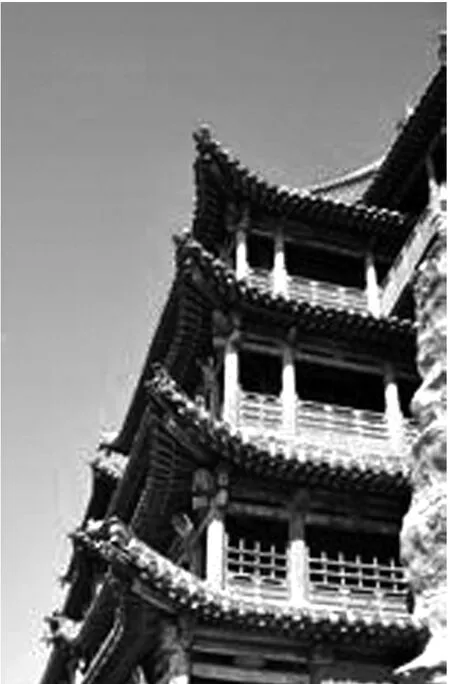

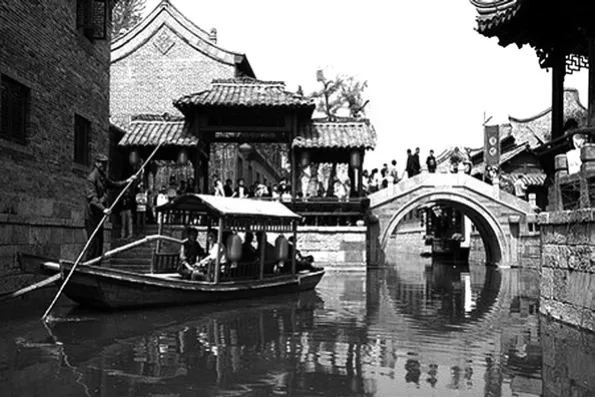

他把建筑看作是一门造型艺术,是一种大地的雕塑,而且是一种不依个人的意志而存在的客观审美对象,“它随时诉诸你的视觉器官,迫使你立即产生情绪反应——愉悦抑或厌恶、轻松抑或压抑”。因此一座建筑一旦耸立而起它就不同程度地参与了人的精神情操的塑造。他的结论是:“可以说,一部建筑史就是一部人类文明发展史。宏观地看,一个时代的建筑水平,是一个时代人类智慧发展程度的标志;一个时代的建筑风貌,是一个时代人的精神面貌的外观。”

根据他的分析,最初人类在与狭义的动物分手的时候,如果说在一个相当长的时期内,在觅食的方式上仍与动物差别不大的话,那么在改善栖身条件方面,其长处却明显地显示出来,最后离开了蹲伏了多少万年的黑暗洞穴,住进了用自己的肢体构筑起来的“掩体”,然后,由这简陋的掩体发展到风雨不动的“房屋”,由房屋发展到巍峨的殿堂,进而发展到今天高耸入云的摩天大厦……人类就是这样一步一步把所有其他动物远远甩在后面。

他提醒人们要注意环境对人的精神情操的影响,所以城市规划应有全面眼光,在宏观美学上要有一个主题,要讲整体性和艺术感,具体到北京,“必须在美学上给予古都北京以明确的定位,以南北中轴线上的皇家建筑为主体,以它的高度为天际线,以它的金碧辉煌为主色调,其他建筑都处于服从地位”。他的这一建议得到广泛反响,并被吸收到北京市的城市总体规划之中。

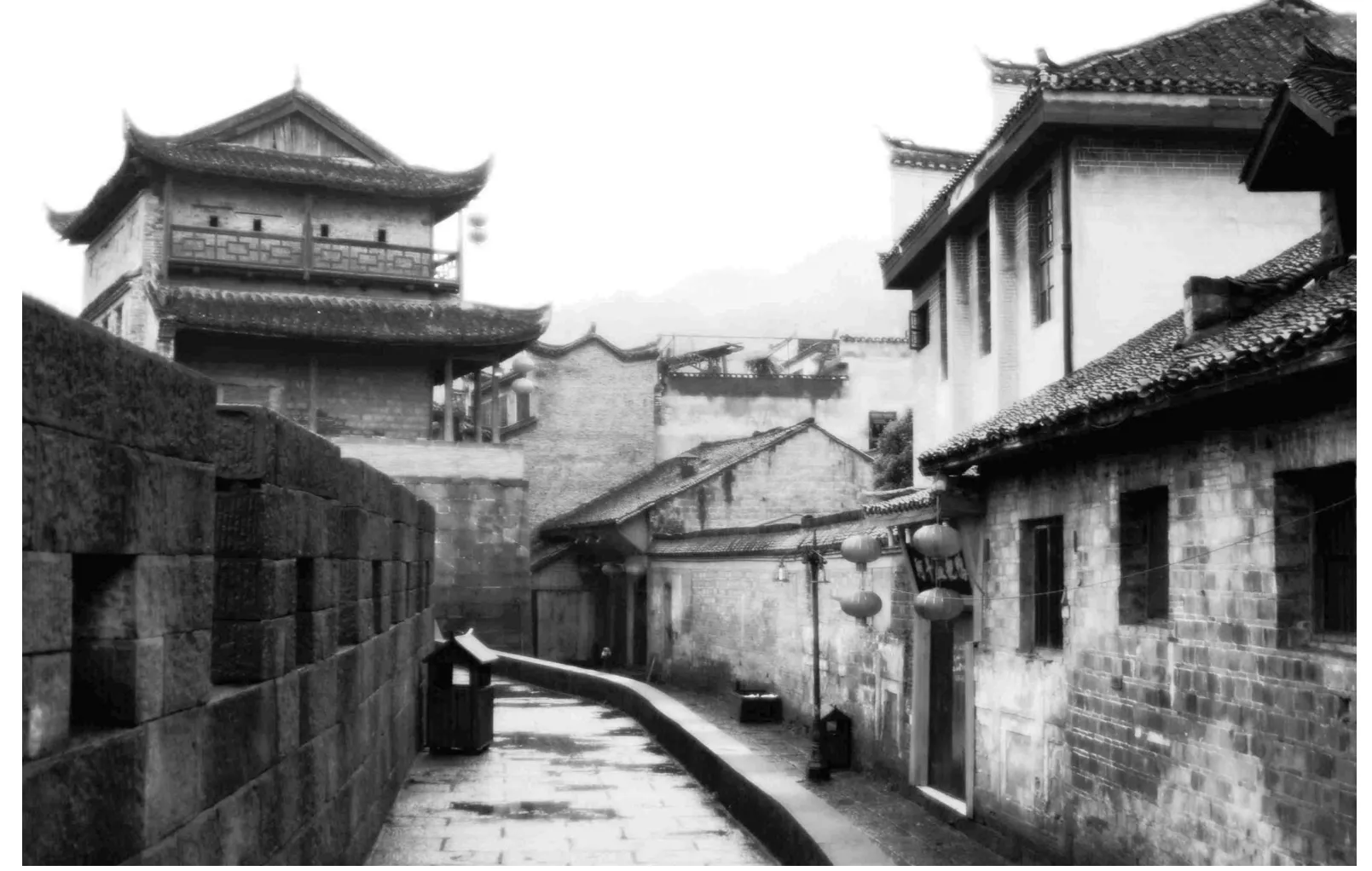

在保护古都风貌时他强调,古都风貌的概念不是简单地把古建风格与古都风貌混为一谈,不能用大量的古式单体建筑充塞古都,造成与古都风貌不和谐,旧北京作为独立古都的存在,其价值是无与伦比的。因此保护古都的原貌是我们的百年大计、千年大计。他写了《什么是古都风貌》《谈谈古城保护》《古城改造不要伤筋动骨》《走出古城保护的误区》《维护文物的尊严》等多篇文章,阐述自己的这些见解,其中为保护圆明园就写了20多篇,呼吁要保护圆明园的“废墟美”,他甚至被讥讽为“废墟派”。然而恰恰是他坚持把重要的建筑遗存列入审美范畴,提出“废墟美”的概念,提倡废墟文化和废墟美学,呼吁保护废墟,学会欣赏废墟之美,引起社会热烈反响。君不见今年高考北京市的语文试题现代文部分就是以叶廷芳的文章《废墟之美》出题的。

建筑要创新必须走出“工匠心态”

叶廷芳坚持建筑一定要创新,而要创新建筑必须“走出工匠心态”。

他认为:“匠人的习性是重复。”工匠常常按照既定的或传统的模式行事,依样画葫芦,工作大多是重复的。他分析,与现代艺术家以重复为耻、以创新为荣的普遍文化心态不同的是,我们中国人维护传统的精神和能力之如此之强,某种意义上说,其文化心态形成的原因总是源于一种封建时代工匠心态的特点。即师承师傅的,沿袭前人的,一般不敢越雷池半步;与此同时既得不到系统的历史知识,也不可能获得横向的参照,学习吸收已经发展了的多元化的美学艺术理论,这是工匠心态的局限性。

在回顾我国建筑史始终以木构形式为主体,并被人长期称此单一局面为“超稳定结构”时,他很感慨,认为这些是改革开放的“不谐和音”,是“艺术发展的绊脚石”,它们反映了这些言论的作者们“泥古、拒外、厌新”的思维定势。

叶廷芳认为,中国的“匠文化”是非常强大的,建筑师要创新必须走出工匠心态。

他强调建筑师是创造者,建筑师和其他艺术家一样,其天性是创造。我们不能忽视建筑师的艺术劳动,不能把建筑师视同工匠。建筑师是用色彩和线条表现建筑的活力,表现人的情感,表现民族的特质和精神……这些都说明建筑师的创造是艺术劳动,他希望中国能出现更多像文艺复兴时期的米开朗基罗或巴洛克时期的贝尔尼尼那样的有创造性的大雕塑家、大建筑师。

对于真正有创造性的建筑精品他由衷地赞叹。他热情讴歌悉尼歌剧院,对其表现的创造活力和天才奇想尤为钦佩,他写道:“作为一座建筑物,你本身绝妙的艺术风貌和周围那如画的风光交相辉映,好一派诗情画意的展现;作为一座歌剧院,你体外从‘形’上焕发出的艺术光彩与你体内从‘声’里弥漫出的艺术气氛融而为一,可谓表里如一的艺术实体!”

实践着知识分子的社会担当

叶廷芳在精神上他有着超然物外的境界,在学术上他有着无畏的勇气,在生活中他实践着知识分子的社会担当。

他的人生哲学是“有一分热,发一分光,为了社会的完美不遗余力”。这些朴实的语言与他的实际行动对照时,更能体会到他内心世界金子般的光彩。

《建筑门外谈》一书凝聚了他对建筑的心血。全书从整体上生动地体现了他对建筑科学发展观的原则链——保存、保护、创新发展的重视,从妥善保存城镇历史文化遗产,科学保护自然生态资源,创新协调发展城镇高品质的人居环境的高度,全面阐述了他的建筑观点,对建设政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”的文明极有参考价值的内容,读起来也生动有趣、很有启发。