学会处理争议:反复参与,专业知识以及在世界贸易组织的声誉*

2014-03-01约瑟夫孔蒂JosephConti

[美]约瑟夫·A.孔蒂(Joseph A.Conti)

何 妍*** 译

一、介 绍

法律上对国际事务规范的追索权规定是法律应当平等地对待所有的当事人,包括存在不平等现象的国家。〔1〕Renato Ruggiero,“The Future Path of the Multilateral Trading System”(1997),available at http:∥www.wto.org/english/news_e/sprr_e/seoul_e.htm(accessed April 27,2010).Karen Alter,“Resolving or Exacerbating Disputes?The WTO’s New Dispute Resolution System”,79International Affairs 4(2003),783-800.Marc L.Busch,Eric Reinhardt,and Gregory C.Shaffer,“Does Legal Capacity Matter?A Survey of WTO Members”,8World Trade Review 4(2009),559-577.然而,多年对国内法社会学问题的研究表明法律面前的平等至少从某种程度上而言是由当事方如何运用法律机制塑造而成的。国际事务的法律化造成了一个新的问题,即如何运用法律。WTO就是国际事务法律化一个很好的例子,并且为调查研究WTO成员参与争端解决的效果以及判决和解决国际贸易争端所适用的法律规则提供了机会。本文中,笔者着重研究了在WTO争端解决中经验的重要性、经验如何影响争端的处理以及经验如何平衡国与国之间的不平等。WTO成员国如何获取经验,而这些经验又如何影响他们对争议的处理呢?

对反复参与WTO争端解决的成员的研究主要着眼于两种当事人的能力和情况:反复参与者和一次性参与者〔2〕Marc Galanter,“Why the‘Haves’Come out Ahead:Speculations on the Limits of Legal Change”,9Law &Society Review 1(1974),95-160;Catherine Albiston,“The Rule of Law and the Litigation Process:The Paradox of Losing by Winning”,33Law &Society Review 4(1999),869-910;Charles R.Epp,“The Two Motifs of‘Why the“Haves”Come out Ahead’and Its Heirs”,33Law &Society Review 4(1999),1089-1098;Herbert Kritzer,and Susan Silbey,In Litigation:Do the“Haves”Still Come out Ahead?(Palo Alto,CA:Stanford University Press,2003).这些法律主体运用法律的情况有显著不同。当获胜的几率远大于失败几率时,一次性参与者对于建立先例和诉讼没有太大兴趣。当预计到可能出现不好的结果时,反复参与者更倾向于协商解决,而当先例显示出情况有利时,倾向于诉讼解决。此外,由于经常参与法律讨论机制,反复参与者具有更强的能力,从而使他们在面对一次性参与者时具有优势,并且能够对法律的长期发展施加影响。这种优势包括法律工作中的经济规模、对法律机制运作的熟悉程度以及对某项争议会怎样判决的预测能力,包括判例法的影响。对法律程序的熟悉以及对案件结果的预测能力使得重复参与者无论是在单独争议案件中还是在系列案件法律交易中都占据优势。

上述状态也同样存在于WTO争端解决程序中。WTO成员国持续参与贸易和与贸易相关的关系,包括对新贸易协定的协商和争议。然而,各成员国参与争端解决程序的程度不同。尽管WTO评审团有很多案例,但大多数成员国从来没有参与过WTO的争议解决。把握WTO的法律语境需要能够形成争议解决战略的特殊专业能力以及对争议结果的预测能力。条约和合同是大量和复杂的,存在很多不确定因素使得争议解决的过程变得十分复杂。〔3〕Joseph A.Conti,“The Good Case:Decisions to Litigate at the World Trade Organization”,42Law &Society Review 1(2008),145-182.要获得并长期保持专业才能需要对法律能力的培养进行巨大投入,这种法律能力是一种结合了实质资源、人为组织管理和技巧的专门的官僚机制。〔4〕See Busch,supra note〔1〕.克里斯蒂娜·戴维斯(Christina L.Davis)和莎拉·布洛杰特·贝尔梅奥(Sarah Blodgett Bermeo)〔5〕Christina L.Davis,and Sarah Blodgett Bermeo,“Who Files?Developing Country Participation in GATT/WTO Adjudication”,71Journal of Politics 3(2009),1033-1049.已经证明了过往的诉讼经验是如何在决定哪个国家主导争议这一问题上发挥作用的。他们阐述了过往诉讼经验如何使得政府和行业官员熟悉争端解决程序,并且使他们成为法律专家。前期对法律能力和专业知识培养的投资创造了对于后续争议解决来说更为低廉的成本费用,因此促进了未来对诉讼的参与性。

戴维斯和贝尔梅奥(Davis and Bermeo)的分析对于WTO长期缺乏关注的法律经验问题是一项重要的预测。本文中,笔者在他们重要发现的基础上,通过对争端解决中累积性经验和相对性经验的检验、对经验双重理论的研究以及吸取初始者对法律经验的理解,重新审视了经验的重要性。(而非从争议主导者的角度出发)为了实现研究目的,笔者使用了多种方法,包括数据模型以及对半结构化访谈的分析。通过分析,笔者认为重复参与者在争端中占有优势。经常性争端参与者的经验使得他们能够针对争端采取相应的方式,并且能够预测非经常争端参与者能够多大程度上利用其WTO协议下的形式权利。这种对经验重要性和影响的检验从法社会学的方法发展到国际法律语境下,并且展示了贸易争端的当事方如何塑造争端的发展过程,这对于WTO法律下具有不同程度资源和投资的成员国具有重大意义。

本文结构如下安排:笔者首先讨论了WTO语境下反复参与理论的含义。其次,笔者展示了其收集的数据并进行了分析。对于WTO争端解决机制先前的经验型案例的研究需要定量的代表性分析。〔6〕Marc L.Busch,and Eric Reinhardt,“Testing International Trade Law:Empirical Studies of GATT/WTO Dispute Settlement”,in Daniel L.M.Kennedy and James E.Southwick(Eds.),The Political Economic of International Trade Law:Essays in Honor of Robert E.Hudec(New York:Cambridge University Press,2002),pp.457-481;Henrik Horn,and Petros C.Mavroidis,“A Survey of the Literature on the WTO Dispute Settlement System”(2006a),Working Paper No.684.Stockholm:Research Institute of Industrial Economics.笔者对此方法的应用建立在以创新的方式使用反复参与这一概念并且通过对连续的从最初强制调解阶段到最后判决整个争议发展过程的审视来评估。在证明过往经验和对争端解决程序的运用之间的系统关系时,数据模型的方法遗留了许多待解决的问题。为了解决这些问题并且对数据结果提供明确的解释,笔者转而研究WTO争端解决参与者对经验价值和意义的理解。在总结部分,笔者着眼于研究结果对国际事务法律化的宏观影响和意义。

(一)国际贸易争端中的法律和交际手段

1995年成立的WTO很大程度上改变了成员国解决贸易争端的方式。乌拉圭回合谈判部长级会议(1986—1994)上产生的WTO协议对贸易争端解决来说是一项创新型的以规则约束的系统,它使得争端解决更接近于是一种“强硬法”,而不是关税和贸易总协定(以下简称“GATT”)中规定的“软法”。〔7〕Kenneth W.Abbott,and Duncan Snidal,“Hard and Soft Law in International Governance”,54 International Organization 3(2000),421-456.改革后的争端解决机制取消了任何成员国单方投出反对票的权利,对争端解决的每个阶段制定了更为严格的时间框架,为评审团和上诉机构审议特别委任了法官,并且使得评审团审议几乎成为发动争端解决的自动结果。虽然这一改革使得争端解决更司法化,然而对争端的解决除了适用WTO法律制度以外,还往往伴随着成员之间交际手段的介入。〔8〕Joost Pauwelyn,“Enforcement and Countermeasures in the WTO:Rules Are Rules—Toward a More Collective Approach”,94American Journal of International Law(2000),337-342;Richard H.Steinberg,“In the Shadow of Law or Power?Consensus-Based Bargaining and Outcomes in the GATT/WTO”,56International Organization 2(2002),339;David Palmeter,and Petros C.Mavroidi,Dispute Settlement in the World Trade Organization:Practice and Procedure(Cambridge:Cambridge University Press,2004),pp.303-305.该制度旨在解决争端而不是追求实际的惩罚,这样做不会威胁其成员的主权。〔9〕See Palmeter,supra note〔7〕;World Trade Organization,n.d.“Understanding the WTO:Settling Disputes”,available at http:∥www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm(accessed April 26,2010).

根据WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》(以下简称“DSU”),争端解决程序由申诉方正式提出与被诉方的磋商要求而启动。该磋商请求由WTO争端解决实体登记,该实体是WTO争端解决会议的主要机构。一旦申诉方提出磋商请求,一项争端就开始了,该争端会有一个争端解决号(以下简称“DS”)来表示该案件。双方就申诉方的申诉理由首先进行商谈是争端解决的强制性前置程序。如果在磋商请求提出后的60天内,争议双方不能达成一致的解决方案,申诉方有权要求由专家组成评审团审议该案件。〔10〕DSU4.7条。评审团的专家是从国际社会中从事贸易行业的行政官员、从业者、学者、律师和外交官中挑选而出。从磋商到评审团审议的转变过程是笔者下文中采用数据分析的第一个关注方面。争端转而由评审团审议反映了磋商解决的失败,以及需要投入更多的时间和花销来解决系争案件。评审团解决争端案件同时还增加了案件的政治性,因为这昭示着国与国之间贸易方面存在着高度的矛盾和纠纷。当案件转而由评审团审议后,将会变得更加复杂、长久和昂贵。根据下面详细的阐述,在1995年1月到2005年10月之间的327件国际贸易争端中,只有45%的案件转而进入评审团审议程序。

评审团一旦组成,专家将会评审案件并且做出决定。争议双方有权将评审团的决定上诉至上诉机构,上诉机构将会在审查评审团的决定后,做出判决。并且上诉机构会要求被诉方改变其贸易行为,从而使其符合WTO协议的规定。在这个时候,争端进入执行阶段,此时关注的重点由争议转变为评估执行情况以及决定在被诉方拒绝改变其贸易行为时申诉方是否有权进行报复的问题。

(二)反复参与理论和WTO

加兰特(Galanter)〔11〕See Galanter,supra note〔2〕.提出了不同的参与者是如何影响法律机构运行的问题,并且定义了理想中法律参与者的类型:反复参与者是那些连续参与同类型诉讼的人,一次性参与者是指偶尔参与法律程序的人。随着时间的流逝,反复参与者获得优势,主要包括熟悉程序、有准备地应对法律专家、与机构官员建立便利性非正式关系的机会、降低案件风险、降低案件起始费用、增加胜算机会、采取策略减少最高成本以及能够影响法律的长期发展。反复参与者是着眼于未来的,他们预先做好计划,为一系列交易制定策略,追求利益增长并且通过判例法的发展来影响法律法规。反复参与者有一种辨别能力,这种能力使他们知道哪些案子不应该继续追溯、哪些案子应该尽早和解、哪些案子应该坚持获得裁判以及更有甚者,还能够判断哪些新规定是有实质性影响的,哪些规定仅仅只是对现行规定象征性的改变。然而,一次性参与者没有这些优势,他们缺乏发现“好案子”的能力,并且更容易在没有战略的情况下进入争端的诉讼,也无法通过进入诉讼来影响法律或者利益的持续发展。〔12〕Ibid.与反复参与者不同,一次性参与者仅仅追求当前案件的利益最大化,但是他们对于法律的发展和影响未来诉讼没有太大的兴趣。

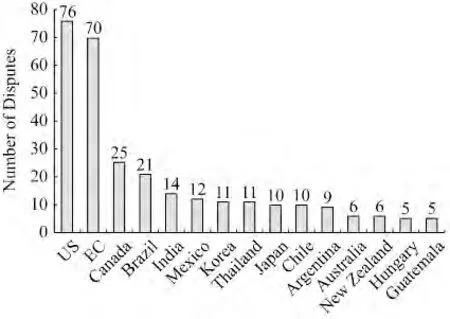

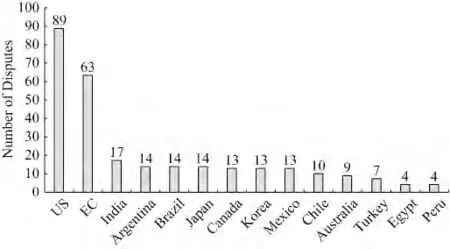

在WTO所有151个成员中,只有51个成员参与过争端解决。平均来说,申诉方参与过16起案件(标准差为8.6),被诉方参与过16.7起案件(标准差为8.4)。平均值和标准差是以参与过争端的51个成员来计算的。下面的图1和图2分别展示了截至2005年10月15个最频繁的申诉方和被诉方。15个最频繁的申诉方带来了88.9%的案件。而15个最频繁的被诉方参与了86.9%的案件。当以申诉方和被诉方参与案件的数据结合在一起,每个参与者平均参与的案件数为13.6(标准差为30)。图3展示了15个最频繁的参与者,综合考虑申诉方和被诉方。由于数据总结了成员作为申诉方和被诉方参与案件的情况,因此每个争端案件被计算了两次。在所有参与过争端解决的51个成员中,9个国家只参与了一次,8个国家参与了两次。以下三项数据表明美国和欧洲经济共同体〔13〕由于法律以及WTO官方原因,在2009年11月前,欧盟被称为欧洲经济共同体。是最频繁的争端解决参与者。然而,如果分散参与WTO案件的情形可以作为判定相对参与度的依据,那么巴西、加拿大和其他国家也可以被认为是WTO的频繁参与者。

图1 截至2005年10月,15个最频繁的申诉方

图2 截至2005年10月,15个最频繁的被诉方

图3 截至2005年10月,15个最频繁的作为申诉方或被诉方的参与者

以上数据说明国家的发展程度和WTO的参与程度的关系模糊不清。美国和欧共体是很明显的反复参与者,并且是发达国家。但是还有很多不清晰的案件。巴西是发达国家还是发展中国家?日本和澳大利亚是不是反复参与者?WTO充满了反复参与者、一次性参与者,还有许多案件中的参与者介于两者之间。

1.规则意识和法律的发展

某个法律机制的频繁参与者不仅能够了解该机制如何运作,还能够产生对该机制未来如何发展的兴趣。在WTO语境下,频繁参与者和非频繁参与者都关注如何将他们的诉讼成本降低,并且在某个WTO具体案件中获得最大的实质收益。反复参与者理论表明,频繁参与者的战略受他们的“规则意识”的影响,即如果新的判例法对未来的案件有利时,他们可能愿意为了法律的发展而支付更高的成本。这种现象在WTO真的存在么?WTO评审团和上诉机构缺乏建立先例的正式权力,而这减弱了成员国协商国际义务的权利。〔14〕Peter Holmes,The WTO and the EU:Some Constitutional Comparisons(2001),Discussion Paper No.78.Sussex at Brighton Discussion Papers in Economics;Henrik Horn,and Petros C.Mavroidis,“Still‘Hazy’after All These Years:The Interpretation of National Treatment in the GATT/WTO Case-law on Tax Discrimination”,15European Journal of International Law 1(2004),39-69.此外,随着乌拉圭回合上争端解决程序的法律化,评审团和上诉机构获得了确定成员权利义务的“有效权威”。〔15〕2005年3月4日在华盛顿与美国官员的访谈。具体数据将在下文中展示。所有的访谈都是笔者本人进行的。根据WTO法律事务部出版的《WTO分析指南》〔16〕World Trade Organization,“WTO Analytical Index:Guide to WTO Law and Practice”,Geneva:WTO Publications(2007).,为了建立一个统一协调的判例法机制,各方已经做出很大的努力,该指南是对评审团和上诉机构意见的权威编辑合集。

司法评论的建立标志着WTO法律体系的实质进化。评审团和上诉机构的意见则认为是协议文本以外法律的辅助性渊源。虽然专家小组成员保留理解和运用WTO规则的权利并且有权改变先前评审团或者上诉机构做出的决定,〔17〕Sungjoon Cho,“A WTO Panel Openly Rejects the Appellate Body’s‘Zeroing’Case Law”,14ASIL Insight 2(2008),available at http:∥www.asil.org/insights080311.cfm(accessed April 9,2010).最近在美国明确的一项原则——见《关于从墨西哥进口不锈钢的反倾销措施案》(DS344)。但是专家小组成员不会轻易颠覆先前的决定。〔18〕David Palmeter,and Petros C.Mavroidis,“The WTO Legal System:Sources of Law”,92American Journal of International Law 3(1998),398-413.在《日本——酒精性饮料的税务问题案》中,上诉机构认为“已采用的评审团报告是关贸协定十分重要的一部分。已做出的评审团报告往往被之后的评审团所考虑。报告对WTO成员来说显示了法律对争端的态度倾向,因此在处理相关案件时应当被考虑”。评审团和上诉机构的决定不是有拘束力的先例,但是被认为是有影响力的,并且拥有强大的示范效力。虽然成员国依然保留对其WTO承诺的协商权,但是他们不是解释自身WTO背景下应承担义务的唯一权威了。没有拘束力的评审团和上诉机构的先例为追求特殊规则提供了潜在的机会,或者说是“玩规则”,即通过先例来影响未来WTO法律道路的发展。

2.反复参与者的声誉

通过和同一法律机构和人员的接触,反复参与者也会考虑他们的声誉问题并且害怕被报复。这强调了法律体验的实践性维度。国家如何维护其声誉,处理羞辱性事件以及在国际舞台上展示其国家主体身份是一个新兴的研究领域。〔19〕Lauren A.Rivera,“Managing‘Spoiled’National Identity:War,Tourism,and Memory in Croatia”,73 American Sociological Review 4(2008),613-634.声誉性的考虑在很多方面对WTO来说也是很重要的。首先,一些国家希望建立国际社会上合法成员的形象。参与国际法律机制提供了能够证明给国内和国际观众看本国实力的机会,国家希望能够证明自己是守法的、有竞争力的并且值得被主权国家尊重。〔20〕Ian Hurd,After Anarchy:Legitimacy and Power in the United Nations Security Council(Princeton,NJ:Princeton University Press,2007).这是一种非常普遍的可能影响国家行为的声誉性考虑,这并不是WTO争端本身的结果。WTO的争端解决只是其中一个可以证明法律地位和状态的机制。

其二,有些人建议为了保持WTO体系的稳定性和可用性,那些强大和发达的国家应当遵守WTO规定。〔21〕Joel P.Trachtman,“Embedding Mutual Recognition at the WTO”,14Journal of European Public Policy 5(2007),780-799.一个国家维护名誉的能力能够有效预防其他国家对其体制的诟病。这和某个观点十分符合,该观点认为国际法律组织的建立是为了提供一个强势国家之间讨价还价的平台,这些强势国家在这个平台上为了贸易系统的稳定性和可预测性而互相牵制。〔22〕Kenneth W.Abbott,and Duncan Snidal,“Why States Act through Formal International Organizations”,42Journal of Conflict Resolution 1(1998),3-32.不遵守规则降低了国家在未来协商和争端中的信誉度。这种声誉是针对国家在国际协议中的具体行为而言的。虽然这解释了为什么强势国家往往会遵从规则和WTO规定,但仍然没有提供足够的信息来解决国家对于某项争端为何选择和解或诉讼的问题。

最后,WTO争端的反复参与者可能会关注其他参与者对他们的看法。这是WTO程序造成的一种特定的关注。被诉方如果具有会很快对争端进行和解的声誉,那么会鼓励更多申诉方对他发起争议。当然,这种关注只会发生在那些频繁参与争端并且已经有记录在案的成员国。一次性参与者不会具有这种声誉,因为他们参与争端不够频繁,不足以让他人判断他究竟是喜欢诉讼的,还是可以和解的。

3.作为法律机构的WTO

某个法律机构的特征能够让反复参与者了解如何获得优势。WTO体系可以被认为是被动的,因为争端参与者需要为利用该争端解决机制而承担全部责任。WTO秘书处没有被授权通过争端解决机制来找出违反协议行为或者对该行为进行弥补。由于成员国必须自己来使自己的行为符合WTO相关规定,他们必须承担和其他成员直接对质所产生的风险,可能还存在非法律风险。〔23〕Fatoumata Jawara,and Aileen Kwa,Behind the Scenes at the WTO:The Real World of International Trade Negotiations(London:Zed Books,2003);Pilar Zejan,and Frank L.Bartels,“Be Nice and Get Your Money:An Empirical Analysis of World Trade Organization Trade Disputes and Aid”,40Journal of World Trade 6(2006),1021-1047.像很多民事诉讼一样,参加WTO争端解决是昂贵、复杂和费时的。由于各成员国利用资源和专业技术水平存在差异,这使得在发起争端解决这一点上有钱的申诉方相较于没钱的申诉方更加具有优势。总而言之,WTO争端解决由于其被动性、昂贵性和诉讼困难性的特征而造成了成员国之间现实的不平等。

4.第三方参与

WTO争端解决机制与理解如何获得经验有关的最后一个方面就是,成员国作为第三方参与争端解决。第三方如果能够证明其与争端有“潜在的”利益关系,那么即使他既不是申诉方也不是被诉方,仍然可以“保留权利”来参与争端。〔24〕Marc L.Busch,and Eric Reinhardt,“Three’s a Crowd:Third Parties and WTO Dispute Settlement”,58World Politics 3(2006),446.根据DSU4.11条,只要第三方能够证明其与争端存在潜在的贸易利益,就可以参与磋商。参与的标准在DSU10.2条被拓宽,根据该条,有贸易利益或者系统利益都可以参加评审程序。第三方的地位使得成员国能够完全参与争端解决。马克·布什与艾瑞克·莱恩哈德克(Marc L.Busch and Eric Reinhardt)〔25〕See Busch and Reinhardt,supra note〔24〕.详细检验了第三方参与的影响,他们发现了第三方是如何促进争端解决的多边特征的。但是第三方参与特征可能导致产生更强的好讼现象和更多的复杂性,因为第三方介入使得争端被暴露于更多成员面前。戴维斯和贝尔梅奥〔26〕See Davis and Bermeo,supra note〔5〕.证明了第三方参与增加了发起后续争端的可能性,虽然第三方参与的影响不及作为申诉方或被诉方参与。作为第三方参与是以更低的成本和风险参与WTO争端解决的好机会。

反复参与的总体理论和针对WTO的具体运用表明运用反复参与理论连续参与WTO争端解决是检验国际争端的好途径。反复参与理论表明,一旦某项争端开始,反复参与者会以不同的方式利用争端解决程序。下一部分将会以定量分析来展示反复参与者如何影响争端的发展和变化。

二、WTO争端的变化模型

总的来说,关于争端解决机制的实证文献主要关注对于战略性争端行为具有决定性因素的争端参与者的特征。比如说,GDP的评估经常出现在发动争端解决的数据模型中。有些学者认为这可以反映成员的法律水平,〔27〕Henrik Horn,Petros C.Mavroidis,and HåkanNordström,“Is the Use of the WTO Dispute Settlement System Biased?”(1999),Discussion Paper No.2340.London:Centre for Economic Policy Research;Marc L.Busch,and Eric Reinhardt,“Developing Countries and General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization Dispute Settlement”,37Journal of World Trade 4(2003),719-735;Chad P.Bown,“Participation in WTO Dispute Settlement:Complainants,Interested Parties,and Free Riders”,19World Bank Economic Review 2(2005),287-310.其他人认为这反映了成员的国力,〔28〕See Zejan,supra note〔23〕.还有一些人认为两者皆可反映。〔29〕Andrew Guzman,and Beth A.Simmons,“To Settle or Empanel?An Empirical Analysis of Litigation and Settlement at the World Trade Organization”,31Journal of Legal Studies 1(2002),S205-S236.与前述研究不同,本文重点分析在特定的争端解决程序语境下,能够反映出申诉方和被诉方之间区别的各种关键变量。要理解参与者日渐形成法律使用能力需要对争端中出现的各种力量进行综合性分析。对争端解决来说,重点在于参与各方能够给争端带来什么以及其关系,而不是独立的参与者本身的特质。

本文对争端的建模分析源于马克·加兰特(Marc Galanter)关于不同类型的参与者是如何运用不同方式参与争端解决的理论。〔30〕See Galanter,supra note〔2〕,at 107-114.比如说,反复参与者之间一系列的争端可能会使得双方以尽量减少法律争端为目的而产生非正式的双边控制。这种争端可能转化为仲裁或者以其他非正式途径解决,从而使得双方避免法律上的交锋。一次性参与者之间的争端是零星发生的,只会临时采用诉讼方式来修复或者终止一段长期的关系。在这两种情况下,诉讼的可能性被降低,因为双方都会寻找替代性方案或者限制法律的使用。然而,一次性参与者和反复参与者之间的争端,则更加可能通过诉讼解决。对于这种诉讼,参与者的特征并不是主要原因。经验的运用以及参与者之间其他变量方面的不同点决定了争端的发展情况。当然,这并不是说争端的所有特征,比如复杂性,都是无关的。〔31〕See Guzman and Simmons,supra note〔29〕.实际上,笔者认为应当更加详细地评估国家的特征是如何展现在具体争端解决案件中的。

以下数据包含了WTO头十年间(从1995年1月到2005年10月)的327起争端案件。〔32〕该数据扩大了Horn和Mavroidis编辑的数据,在他们的编辑中在2004年4月24日前共有311起争端。See Henrik Horn,and Petros C.Mavroidis,“WTO Dispute Settlement Database”(2006b),available at http:∥econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20804376~pagePK:v64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html(accessed April 27,2010).其他从2004年4月24日到2005年10月的案件由笔者根据WTO官方网站(网址:http:∥www.wto.org,最后访问时间2010-04-25)的文件编辑。从1994到2005年的其他数据也被使用了。年度GDP数据来自世界银行的《世界发展指数》(网址:http:∥data.worldbank.org,最后访问时间2010-04-27),进出口数据来自国际货币基金组织的《世界贸易方向统计年鉴》(网址:http:∥www2.imfstatistics.org/DOT,最后访问时间2010-04-26)。台湾的贸易数据(中华台北)来自台湾“对外贸易局”(网址:http:∥eweb.trade.gov.tw/mp.asp?mp=2,最后访问时间2010-04-23)和美国对外贸易审查局(网址:http:∥www.census.gov/foreign-trade,最后访问时间2010-04-27)。台湾的人均GDP数据来自全球金融数据(网址:www.globalfinancialdata.com,最后访问时间2010-04-26)。在计算争端数量时,本文的分析遵从筛选过多案例的惯例。〔33〕See Busch and Reinhardt,supra note〔6〕;see Horn and Mavroidis,supra note〔6〕;see Davis and Bermeo,supra note〔5〕.关贸协定期间的案例没有包含在内,因为乌拉圭回合谈判后争端解决有了具体程序和很多与关贸协定时期不同的地方。〔34〕虽然两种体制之间具有许多联系性(比如说在WTO协议中GATT1947具有重要地位),一个重要的区别在于争端解决的程序。程序上来说,DSU明确了在申诉方要求的情况下,应当自动组成评审团(通过反向一致规则),并且申诉方应当在发动争端之日起60天内提出该要求。对于WTO来说,反向一致规则和争端各个阶段的时限都是新的。实质上,WTO在新的领域建立了很多新的协议,比如说知识产权和投资领域。这些新领域造成了争端解决对于专业知识和法律能力的新需求。WTO协议还包含了运用制裁的条款以及禁止单方采用报复机制的条款。能够对被诉方施加影响力的机制是WTO的新制度,并且是影响成员做出发起争端或者之后在程序中进行变化的重要特征。由于以上理由,GATT时期的经验被排除,本文的分析仅限于WTO的争端。当然这并不意味着GATT时期的争端经验毫无相关性。事实上,戴维斯和贝尔梅奥已经证明了先前参与争端的经验,包括参与GATT时期的争端,为后续发起争端提供了可预测性,包括WTO时期发生的争端。See Davis and Bermeo,supra note〔5〕.但是,如果反复参与机制的相关度已经足以影响争端程序,他们应当出现在更为狭义的WTO争端中。将数据限制在WTO领域能够提供对于经验的影响力更为准确的测试,并且同时保持对影响争端转变为评审团审议的相关经验和专业技术更强的控制和联系性,因为所有后续增加的案件都是在同一法律体制框架下的。笔者建立了关于争端转变的离散时间事件历史模型。这种建模技术对于分析随着时间变量和在同一时间由很多事件发生而产生的数据是十分理想的。〔35〕Kazuo Yamaguchi,Event History Analysis(Newbury Park,CA:Sage,1991);Allison,Paul David,Survival Analysis Using the SAS System:A Practical Guide(Cary NC:SAS Institute,1995).事件历史分析技术仅在两期贸易争端中被运用过。经济学家Earl L.Grinols和Roberto Perrelli分析了在变幻莫测的国际政治条件下“301条款”调查的发起和持续时间并且发现,WTO的成立并没有影响国际贸易争端的数量和持续时间。See Earl L.Grinols,and Roberto Perrelli,“Politics,the WTO and Trade Disputes:Evidence from US Cases”,7Pacific Economic Review 2(2002),335-357.他们还运用了事件历史技术,包括一系列参数和半参数模型,从而发现WTO案件比GATT和“301条款”争端发生得更为频繁,并且WTO每月可能发生的新案件是其他两者的将近五倍。See Earl L.Grinols,and Roberto Perrelli,“The WTO Impact on International Trade Disputes:An Event History Analysis”,88Review of Economics and Statistics 4(2006),613-624.他们的分析证明了事件历史技术在分析国际贸易争端案件方面的实用性。然而,该分析仅仅关注涉及美国的案子,以及不同体制对发起和终止国际贸易争端的影响,但没有深入评估程序的其他变量。其他形式的数据分析被局限于已经结案的争端(为了防止右删失),从而导致信息的大量流失,而事件历史分析能够评估到被删失的数据。〔36〕See Allison,supra note〔35〕;Mario Cleves,WilliamW.Gould,and Roberto Gutierrez,An Introduction to Survival Analysis Using Stata.College Station(TX:Stata Press,2004).比如说,先前对于增加的争端的分析不得不删节他们的争端案例数据因为很多案件还没有结案。See Busch and Reinhardt,supra note〔27〕;see Guzman and Simmons,supra note〔29〕.这是事件历史技术可以避免的一个建模问题,这对于相对存续时间不长的WTO法律体系以及相对数量较小案件的检查来说是至关重要的。

分析的单位是争议的月份,因为争端解决机构,即发起争端和组建评审团的组织一般一个月会面一次,并且只有在这些会议上争端才可能发生变化。因此,数据由离散的时间单位来定义,并且利用逻辑回归的离散时间技术对于分析数据来说是合适的方法。〔37〕一个具有离散选择的部分危害模型也曾被试验,具有相似的结果。然而,利用逻辑回归的离散时间模型更受青睐,因为它对于固定的数据来说更加有效率并且人们对此技术更加熟悉。327个争端案件被划分成10 877个争端月来进行观察。鉴于时间单位是采取这样的方式被建立进数据库的,争端案件中可能会存在标准型错误。

从属变量是从强制协商程序转变为评审团审议的争端的二进制指示。这是一个很重要的连接点,因为它涉及利用整个法律程序,从而能够反映出继续进行争端解决的花销和复杂性。因此,争端的时长会对争端发展阶段的变化产生影响。很快得到解决的争端,花销相对而言较小并且引起的关注度也少。正如布什与瑞恩哈德特所言,〔38〕See Busch and Reinhardt,supra note〔27〕;Eric Reinhardt,“Adjudication without Enforcement in GATT Disputes”,45Journal of Conflict Resolution 2(2001),174-195.持续时间较长并且已经进行到较为深入阶段的争端更难通过协商解决,并且在法律辩论上占优势的申诉方可能不会获得很多实质性让步。分析争端的时长还能够评估随时间变化而变化的独立变量,包括在持续争端中的变量。这样能够更精确地估计争端参与者在从发起争端到转变为评审团审议这段时间内能够给争端带来什么。由于以上原因,在建立争端变化模型时,应当考虑争端的时长。

在327起争端中,只有一半不到的案件(145起案件)发展为由评审团审议。另外有52起案件协商解决或者通过其他途径解决。剩余的案件(130起案件)没有官方解决,但是也构成了法律体系的结果并且影响案件转变的可能性。虽然本文的重点是经验对于参与争端程序的影响,但是有必要从宏观整体上讨论模型。总的来说,有三类独立变量,即争端的制度性特征,争端参与者与贸易的关系以及国家在现代世界体系中的结构性地位。

(一)制度效果

作为申诉方,反复参与者由于对争端解决程序比较熟悉,因此希望能够选择可以尽早解决的案件,并且促进争端进程能够不通过诉讼得到好的结果。此外,申诉方对于争端是否转变进入评审团审议具有控制权。同样的,有经验的被诉方也不会轻易让步,他们更有可能利用他们已有的专业技术来拒绝调解。因此,相对有经验的争端参与者作为申诉方有时会避免争端转变的花销,并且努力避免争端解决转为耗时耗费的诉讼而采用其他解决方案来达到他们的目的。如果争端中被诉方更有经验,被诉方会采取行动迫使申诉方需要加大花销,从而延缓不力判决结果,并且提升申诉方产生争议疲劳的可能性。

对不同经验的度量代表了在任意的一个月内申诉方和被诉方曾经参与的或正在参与的WTO争端解决案件数量的不同,包括参与者作为第三方参与争端的情况。〔39〕在给定的月份内,有多个申诉方参与的争端的价值等同于由最具有经验的参与者参与的争端。没有理由认为多个参与者的案件会减损参与者所具有的经验知识的价值或影响。无经验的参与者更可能通过和有经验的参与者一起参与而获益。变量的建立可以通过一个例子来清晰地表明。美国在WTO成立的第一个月,即1995年1月,就参与了争端解决,它作为被诉方参与了由委内瑞拉提起的关于汽油的争端(DS2)。〔40〕委内瑞拉诉美国汽油标准案(DS2)。在1995年1月,美国和委内瑞拉都具有一个月的争端经验,因此他们之间的区别为0。在1995年4月,美国作为申诉方发起了对韩国农产品的争端(DS3)〔41〕美国诉韩国关于农产品检验检疫措施案(DS3)。,而巴西发起了对美国和委内瑞拉相同的争端内容(DS4)〔42〕巴西诉美国汽油标准案(DS4)。。因为DS2和DS4这两起案件内容相同并且最终由同一评审团审议,所以该案件对美国不算作新案件,而对巴西算作新案件。截至1995年4月,即WTO成立后的第四个月,美国的经验得分为2,其他各个国家的经验得分为1。在1995年5月,美国的得分上升到5,因为它发起了一项新的和韩国的关于产品保质期的案件(DS5)〔43〕美国诉韩国关于产品保质期的措施案(DS5)。,又作为被诉方参与了日本发起的关于进口汽车“301”条款义务的争端(DS6)〔44〕日本诉美国关于进口汽车履行1974年贸易法案中301、304条款所规定义务纠纷案(DS6)。,并且作为第三方参与了另一个案件(DS7)。〔45〕欧共体诉加拿大关于扇贝标签纠纷案(DS7)。日本也作为第三方参与了DS7案,它的得分为2。因此在DS6案的第一个月,即1995年5月,经验区分值为-3,这表明比起只参与了2起争端案件的日本(一次是DS6案中的申诉方,一次是DS7中的第三方),已经参与了5起争端解决案件的美国具有经验优势。分值为负,因为日本是DS6案的申诉方,而变量的构成是由申诉方的经验数值减去被诉方的经验数值。

上述例子证明,经验的区别是对参与方在特定时期内参与特定案件可以依赖的经验的估量。这和加兰特关于不同类型参与者的组合如何影响对法律机制的使用的理论是相吻合的。这是根据专业知识能够影响某项争端在争端解决程序中的发展进程理论而对各国“能力”的测量。然而,为了评估该观点,使用的模型还检验了作为每一个参与者唯一贡献的经验的效果。

变量是时间的变化,这使得其与戴维斯和贝尔梅奥〔46〕See Davis and Bermeo,supra note〔5〕.采用的方法不同,但反映了国家如何通过多次参与争端解决来获取经验。在整个时间段里面(129个月),经验的最大值和最小值分别是209和199。这些数值反映了国家通过同时参与多起争端解决来获取经验。当一个反复参与者和一个非反复参与者进行争端解决时,这种区别就会很明显地体现出来。在时间段结束后,申诉方相对于被诉方有7.4的优势,接近于中间值8。由于该变量反映了申诉方和被诉方每个月的差异,这为戴维斯和贝尔梅奥关于更有经验的国家更可能发起争端的发现提供了一些支持。该方法以及中间值暗示了申诉方在整个时间段中比起被诉方具有更多的经验。标准差比较大,有83.2个争端月份。分配中存在长尾的原因是美国既作为申诉方又作为被诉方参与。然而,这些描述性数据不能够捕捉随着时间变化经验的变化,而是反映了时间段中前一个月成员国的累积经验数据。因此,对它们的理解应当审慎。

(二)法律实力和复杂性

参与争端解决程序是一项耗时的法律和政治任务,需要很多律师、经济学家、外交家和政客的参与。具有雄厚法律实力的国家能够动员拥有专业知识和技术的人员来参与争端,获取违反WTO协议的证据,形成有力的法律论点,在截止日期前提交材料,并且承受争端解决的长期性、高花销和其他事宜。拥有雄厚法律实力的国家更有可能发起争端。〔47〕Andrew Guzman,and Beth A.Simmons,“Power Plays and Capacity Constraints:The Selection of Defendents in WTO Disputes”,34Journal of Legal Studies 2(2005),557-598;see Busch,Reinhardt,and Shaffer,supra note〔1〕;see Davis and Bermeo,supra note〔5〕.对该点的分析主要依赖对两种法律能力的丈量。第一种是,作为WTO贸易代表在日内瓦办公室中工作的属于某国员工的数量。〔48〕这来自于Michalopoulos(1998)提供的1987和1997年的数据。从1995年1月到1997年12月的每月时间变化数据根据此数据进行了编辑。See Constantine Michalopoulos,“The Participation of the Developing Countries in the WTO”(1998),World Bank Policy Research Working Paper No.1906.Washington,DC:World Bank.对于剩下的时间,变量根据1997年的数值保持不变。对于有多个申诉方的案件,每组申诉方中的最高值被用于代表整个申诉方。这包含两个变量,一个是当申诉方有更多的日内瓦员工,第二个是被诉方有更多的日内瓦员工。第二种法律能力的丈量是,某个国家是否具有瑞士政府根据日内瓦公约发布的对WTO的永久代表团。〔49〕该丈量不会根据时间变化,并且以2005和2007年WTO永久代表团的登记为根据(联邦外事部门2007)。这是一个逻辑回归里面很明确的三层普通变量,并且相同的能力是参考类别。对于具有多个申诉方的案件,如果其中一个申诉方具有WTO永久代表团,那么整组申诉方都被认为具有。

争端的特征还可能影响参与者胜负转变的可能性。〔50〕See Guzman and Simmons,supra note〔29〕.评审团审议程序的一个首要目标就是独立、客观地判断系争贸易行为是否实现了WTO协议所规定的要求。由于WTO相关条约的模糊性、法律专家的有限性、贸易以外实体问题的复杂性、获得和评估相关贸易数据的困难性以及其他不确定因素,评审团即使在一个很简单的争端中也很难实现其上述目标。法律的复杂性使得根据WTO协议来厘清成员国权利和义务变得困难。第一个对于复杂性的测量是申诉方在要求磋商时援引的WTO条约数量。第二个测量的是申诉方数量以及第三方参与争端对争端复杂性的影响。两个都是不涉及时间变量的。

(三)贸易影响

贸易的规模以及对贸易的依赖程度已经被证实会影响成员国是否发起争端的倾向,〔51〕See Horn and Mavroidis,supra note〔27〕;see Bown,supra note〔27〕;see Zejan,supra note〔23〕.这说明贸易趋势也可能会对争端是否转变为由评审团审议产生影响。本段研究的重点在于分析一个国家整体贸易规模占经济的重要性比重是作为是否会遭遇贸易伙伴提起违反WTO义务案件的影响因素。具有较大贸易规模或者贸易占其经济比重较大的国家更加有可能存在不合法的贸易行为(并且参与其中),并且他们对于违反贸易的行为比起那些贸易规模较小或者贸易占经济比重不大的国家更为重视。为了控制变量,各国对贸易依赖程度的不同代表了他们在WTO的相对经济角色。不同的贸易依赖的计算,是由申诉方出口额占GDP随时间变化的比率减去被诉方出口额占GDP随时间变化的比率。〔52〕变量以log的计算公式计算,并且随时间变化而变化。在变量模型建立后,年度数据被变为月份为单位的数据用以建立审慎时间数据库。对于存在多个申诉方的案件,申诉方的数值计算方式为他们每一个的出口额除以GDP总量。这是对各国经济对其出口依赖程度的测量。

双边贸易是WTO报复机制的核心特征,该机制允许申诉方在通过仲裁获得授权以后对被诉方进行增加进口关税的报复行为。制裁能力在争端一开始就被考虑,因为它构成了最终报复的可能性。然而,报复能力因为国与国之间双边贸易往来的重要性而受到限制。各国对市场依赖程度不同的变量代表了报复的可能性,这是贸易价值的一个方面,从被诉方到申诉方,与每一个国家都相关,被计算为贸易往来占各国GDP的比率。〔53〕市场能力的不同—[log(从被诉方进口的量/申诉方GDP)]-[log(向申诉方出口的量)/被诉方的GDP]。这种单项性的贸易很容易成为报复的目标。模型抓住了贸易往来对每个国家的相对重要性以及申诉方施加报复制裁的能力。高数值(无论是正值还是负值)说明依赖程度较大,从而说明某一方相较于另一方具有优势。正值说明申诉方比被诉方更加依赖贸易进出口。在这种情况下,不可能有效地利用报复机制,因此申诉方更加希望通过和解或者放弃解决争端,而不是将案件交由评审团审议。相反的,如果市场依赖值为负值,说明被诉方对贸易进出口比申诉方更加依赖。在这种情况下,案件更可能进入评审团审议阶段,因为如果被诉方不遵从评审团和上诉机构的判决,申诉方可以采用报复机制。这种方式区分了贸易依赖,因为它关注了争端双方之间单项的贸易而不是贸易的总体量。这种方法可以控制具体成员间的贸易关系,因为它更侧重于实施报复的可能性,而不是就总体贸易量而言每个争议方的相对地位。

本文的分析还检测了亨瑞克·霍恩与帕特瑞斯·马弗瓦迪(Henrik Horn and Petros C.Mavroidis)〔54〕Henrik Horn,and Petros C.Mavroidis,“WTO Dispute Settlement Database”(2006b),available at http:∥econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20804376~pagePK:v64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html(accessed April 27,2010).在一级协调制度商品编码中定义的7种二进制变量。这些变量控制涉及争端中的商品类别,包括农业、化学品、矿物、机械、纺织品、法律体制以及专利。〔55〕虽然法律体制和专利并没有出现在霍恩和马弗瓦迪的数据中,笔者将它们以“ConRegMat”编辑入数据栏,从而为争端中的事件提供说明。对于该编辑,商品的分类比较特殊。如果在一项争端中没有商品,那么它将会被编入“其他”中。“其他”栏目在模型中的作用是作为参考项。然而,这些变量没有改变结果,所以在本文的模型报告中被删除了。

(四)世界经济影响

世界体系观点认为,现代世界体系是一个历史上建立的阶层化社会结构体系,并且空间上通过欧洲资本主义扩张来定义。〔56〕Immanuel Maurice Wallerstein,The Modern World-System:Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century.Studies in Social Discontinuity(New York:Academic Press,1976);Immanuel Maurice Wallerstein,The Essential Wallerstein(New York:New Press,2000);Christopher K.Chase-Dunn,Global Formation:Structures of the World-Economy(Cambridge,MA:Blackwell,1989).国力的来源以及国与国之间相互依赖的关系是一种“对物质资产不平等的分配和获取,以及基于再生产而产生的国力。〔57〕Terry Boswell,and Christopher K.Chase-Dunn,The Spiral of Capitalism and Socialism:Toward Global Democracy(Boulder,CO:Lynne Rienner,2000),p.23.生产资料的不平均分配表现在一些“中心”地区的经济行为掌握了大部分的物质盈余,而“周边”地区则边缘性地从事一些低盈余活动。〔58〕Giovanni Arrighi,and J.Drangel,“The Stratification of the World-Economy:An Exploration of the Semiperipheral Zone”,10Review 1(1986),9-74.半边缘是指中心经济活动和边缘经济活动的混合。

WTO各成员国的法律能力就是上述历史进程的最好例子。各国在世界经济中的结构性地位由各国在其领土内获取物质剩余的能力来体现。〔59〕See Chase-Dunn,supra note〔56〕;Peter B.Evans,Dietrich Rueschemeyer,and Evelyne Huber(Eds.),States versus Markets in the World-System(Newbury Park,CA:Sage,1985);Theda Skocpol,“Wallerstein’s World Capitalist System:A Theoretical and Historical Critique”,82American Journal of Sociology 5(1977),1075-1090.之后,各国投入资源和政治决心来处理具体的争端案件。

用阶级化组织而成的“区域”来划分现代世界体系相较于其他方法来说为世界经济的阶层化提供了一种更加细微的视角,特别是在国与国之间贸易关系的语境下。比如说,布什和瑞恩哈德特〔60〕See Busch and Reinhardt,supra note〔27〕.根据用log方式计算人均收入来测量国家的发展程度。他们发现,收入更高的申诉方倾向于在案件被评审团审议前获得被诉方全面的让步,但是当诉讼程序已经启动后,国家发展程度就没有什么影响了。促使案件尽早协商解决是富裕国家的一个优势,这种优势使得他们能够从WTO法律程序中获得更多利益。然而,这种方法在世界体系理论中,将发展作为一个国家的特征,而不是一种国与国之间的关系。对国家在世界体系中地位的控制使得我们能够理论上全面测试世界经济结构性不均匀对争端的影响,从而能够更好地观察国家的富裕程度如何影响其争端解决。

根据萨尔瓦托雷·巴博尼斯(Salvatore J.Babones)的观点,〔61〕Salvatore J.Babones,“The Country-Level Income Structure of the World-Economy”,11Journal of World System Research 1(2005),29-55;see also Arrighi and Drangel,supra note〔58〕.国家在世界体系的位置由三个变量来测量,这三个变量代表了申诉方和被诉方之间的双重世界体系关系,而且其中至少一方是中心国家。〔62〕对于设计多个申诉方的争端,这些申诉方在世界体系中的位置由其中最强国家的位置来决定。巴博尼斯通过衡量根据人口数量产生的各国人均GDP来获得国家在世界体系的位置。该数据展现了三维分布,并且该理论的建立是用于反映中心、边缘和半边缘经济行动。区域之间的划分是基于经验的,并且作为三维分布的最低点。〔63〕See Babones,supra note〔61〕.巴博尼斯定义了在1995年到2002年时间段内世界体系区域的转折点。他的转折点被运用于将WTO成员国根据人均GDP每年在数据库中被划分为中心国家、半边缘国家和边缘国家。然后,通过将争端者配对来给争端编码,这为争端创造了一系列变量,包括:(1)两个中心国家,(2)中心国家和半边缘国家,以及(3)中心国家和边缘国家。参考栏里是不涉及中心国家的其他世界体系位置国家的结合。该变量具有时间变动性,即从1995年到2002年,并且一直处于不变状态。因为那是巴博尼斯最后一年提供数据来决定区域的边界。

对美国和欧洲参与的二进制指示是用于评估是否这两个国家的参与会影响反复参与的效果。这被用于不同经验变量的乘积项,从而测试美国和欧洲的参与会对经验产生影响的假设。该假设断定,经验变量代表了最大的贸易国家的策略,而不是成员国的普遍倾向。

最后,另一个变量是对争端发起以后的月份数量的控制。DSU规定,如果在要求磋商以后的60天内双方无法达成和解,申诉方可以要求组成评审团来评审争端案件。这些时间段不会被执行,然而,要求评审团审议往往会在第三个月提出,而不是第一或第二个月,这表明时间和案件风险之间呈非线性关系。该变量表明了这种关系。〔64〕作为有力的检查,该变量还以二次方的形式被检查,因为在提起磋商后的第一个月案件转变的可能性很低,但是之后会上升,最后又一次下降。采用二次方的形式不会导致理解上的差异。这些变量的平均值,从发起案件开始的月份,为35.9个月。而对于那些转变为评审团评审的案件来说,从发起争端到形成评审团的平均月份值为6.7个月。

(五)争端经验对争端转变由评审团审议的影响

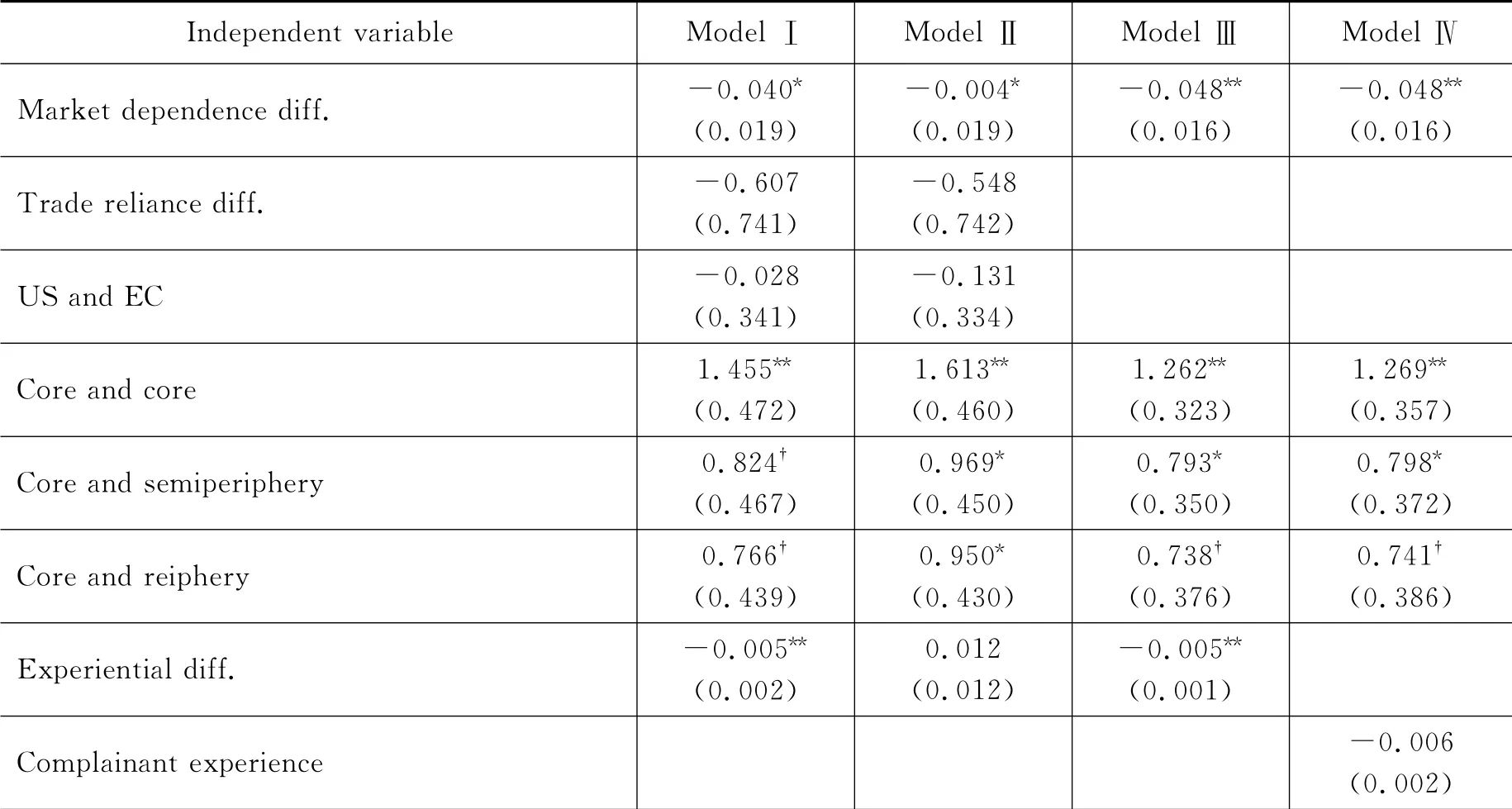

表1展示了在特定月份中,争端转变的可能性。(如果争端在当时依然存在且活跃着)四个模型被检验了。这些模型证明,当一个国家的贸易和在世界经济体系中的结构性地位被控制时,法律制度上的变化,特别是经验,对于争端是否转变由评审团审议的可能性有重大影响。值得注意的是,中心国家之间的争端比起没有这些中心国家参与的争端更容易转变。

模型一包含了所有变量,模型三已经契合。模型二检验了美国和欧共体的参与。模型四检验了经验作为申诉方和被诉方的要素,而不是一个区别变量。模型三采用逐步消除模型一中的变量的方法。当所有变量的P少于0.1时停止契合。重要的是,该模型的结果排除了在模型一中少于0.1的法律能力变量,因此对于文献中关于法律能力的重要性的支持较弱。〔65〕法律能力变量在一个没有经验变量的模型中能够更好地被体现(本文中没有展示)。然而,该模型和模型三之间的可能性比例测试(包括经验变量)表明模型三更加适合。共同对比后,我们能够发现经验变量对法律能力相较于法律能力变量来说是更好的体现。Busch,Reinhardt和Shaffer在2009年开发出了一个基于调查的对法律能力的测量指标也证明了这一点。虽然如此,法律能力变量在此处模型中运用于经验测量的相对薄弱性,正好印证了法律能力是动员有经验的个人的主要机制。其他的机制性因素在该模型中比较重要,包括对于复杂性和经验的测量。

在每一个模型中(模型一和模型三),经验差异值比较显著,且为负值。对于申诉方相较于被诉方每多一个月的争端经验,争端转变由评审团审议的可能性就降低0.5%。〔66〕公式ea×1适用于计算因素变化。在这里,它等于(1-e-0.005×1)乘以100或者0.5%。

表1 随机Log机率

(续表)

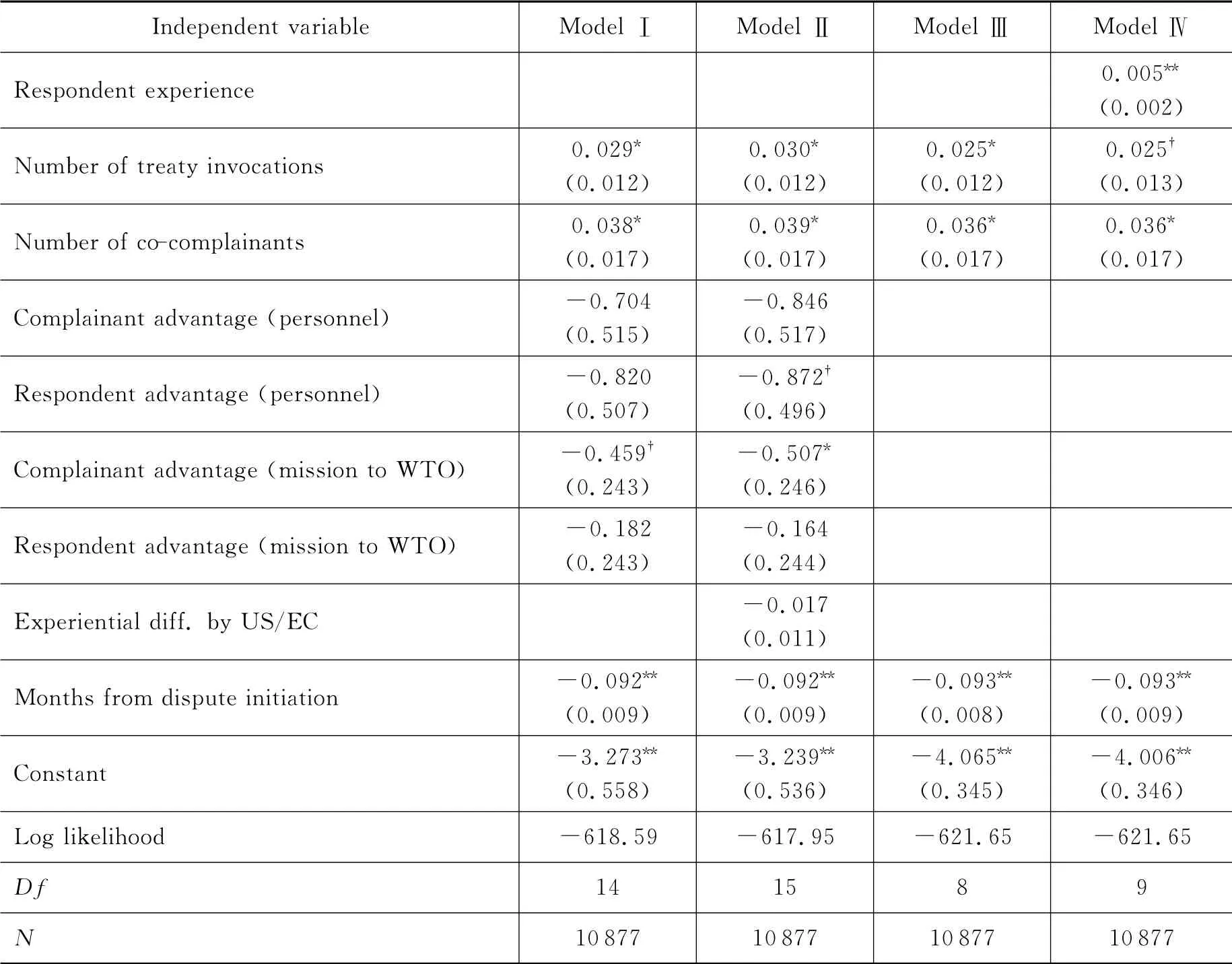

图4 经验差异对转变机率的影响

反过来说,如果差异值下降,即当被诉方比申诉方更有经验时,争端转变由评审团审议的几率上升。这一结果被模型四所确认,在该模型中,申诉方和被诉方的经验被单独处理,而不是计算它们之间的差值。这一模型证明,随着申诉方经验的增加,争端更加不容易转变。而当被诉方经验增加时,争端转变几率上升。上述所有图标都证明经验会影响争端的进程和发展,但是经验具体是如何影响争端进程的取决于更加有经验的是申诉方还是被诉方。

经验差异的影响并不是很大,但是考虑到大量的争端参与,该因素的影响迅速累积,从而增加了所获取的经验的重要性。比如说,12个月的参与争端经验的差距可能影响6%的案件转变由评审团审议的可能性(根据模型一和模型三)。诸如欧共体和美国这样的争端参与者相对来说是势均力敌的,然而,经验对于新争端的影响是很大的,比如说欧共体和印度,或者巴西和墨西哥。上述图4展示了经验差异对于案件变化百分比的影响。我们已经知道,图表中的变化值是通过用申诉方的经验值减去被诉方的经验值计算出的;因此X轴上出现正值说明申诉方比被诉方有更多的经验,而负值说明被诉方比申诉方有更多的经验。图表数据显示,当被诉方有更多经验时,案件转变的几率增加,而当申诉方更有经验时,几率下降。然而,这些影响是不均匀的。随着被诉方相对于申诉方的经验优势增加,案件转变由评审团审议的几率比如果申诉方相较于被诉方更有经验案件不转变的几率更大。比如说,某个案件中如果被诉方相较于申诉方有108个月的经验优势,那么案件转变的几率比起如果双方经验相同增加72%以上。然而,如果情形倒过来,申诉方相较于被诉方有108个月的经验优势的话,案件转变的几率只会下降42%。虽然WTO的被动性结构使得申诉方具有一定的优势,但是经验的获取使得有经验的被诉方能够不成比例地在争端进程中影响案件发展的态势。

经验差异的乘积项以及美国和欧洲的参与在模型二中展示。模型二检测了上述国家的参与缓和了经验的整体影响的假设。乘积项并不显著。可能性比率说明了乘积项仅仅产生了十分细微的变化。因此,我们可以得出结论:美国和欧洲的参与不会缓和经验对争端的影响。

纵观每一个模型,经验差异的变价表明了参与方结构形态的不同会对反复参与的重要性产生影响。作为申诉方,更有经验者倾向于避免诉讼。因为案件是否转变的主导权在申诉方,这意味着有经验的申诉方可以不花诉讼所需的时间和金钱来引起争端程序。这些模型还表明,如果更有经验的是被诉方,那么该国更可能拒绝妥协,因此这样的案件更可能转变。

三、争端经验的特征描述

事件历史分析法明确了经验优势和案件转变为诉讼的几率之间的系统性关系。虽然我们已经证明了频繁参与对于成员国如何运用WTO争端程序具有重要影响,但是为何经验可以产生这样的影响是一个尚待解决的问题。具体来说,统计学分析主要有以下几个问题:首先,在WTO获取经验意味着什么?谁能够获取,为何它是一种优势?其次,为什么更有经验的参与者会采用上述统计分析所述的争端战略?具体来说,为什么更有经验的被诉方选择诉讼?最后,反复参与理论强调规则意识的重要性和反复参与者影响法律发展的能力。统计数据没有显示这个问题,但是理解有经验者是如何利用争端的是一个显著的问题。WTO的反复参与者是否具有规则意识?他们在选择转变为诉讼的案例时是否会考虑WTO法律学发展的因素?

为了回答这些问题并且利用统计数据,笔者在2004年5月到2006年5月之间进行了30个半结构式访问,主要是在美国的华盛顿、比利时的布鲁塞尔以及瑞士的日内瓦。这其中包括和贸易代表团高级法律顾问以及各国驻WTO的大使的访谈。被访问者还包括前上诉机构主席,WTO各部门秘书处员工,以及私人律师。其中有三名是男士,并且对于WTO争端解决程序有直接经验。他们所有人都要求他们的评价不被记录并且不愿意透露姓名。

(一)经验很重要:专业知识不仅仅是法律知识

本部分的分析基于下述问题:WTO频繁参与者是否相较于那些不频繁参与者来说具有优势?受访者认为经验对于争端有重要影响。比如说,某律师说道:“如果你不在日内瓦,肯定有一些知识你不能掌握。……没有去过日内瓦的人肯定不知道争端解决机制如何运作,因为有很多细节并没有被规定在DSU中。”〔67〕2006年4月19日和某阿根廷官员的访谈。正如统计数据所显示的那样,获取的经验对于争端程序的使用具有重大影响。对于争端实践的熟悉是有效和战略行动的基础。要获取这种知识需要某人在日内瓦参与行动。这是因为WTO法律领域的专业知识不仅仅是法律知识。它还包括国际贸易争端外交维度的知识。比如说,一个在日内瓦的私人律师评价说:“这是法律一个十分特殊的领域。因为很多情况下这不是纯粹的法律。它具有很强的外交属性……它不能被称作是一个纯粹的法律体系,而是更学院的、合作性的。”〔68〕2006年4月9日在日内瓦与某律师的访谈。争端的“学院性”和“合作性”强调了人际之间的因素。特别是在日内瓦,WTO的社交世界是很“小”的。〔69〕2006年4月20日在布鲁塞尔与某欧共体官员的访谈。访谈表明个人声誉以及收集和处理信息的能力对于有效参与争端解决十分重要。〔70〕2006年4月20日在布鲁塞尔和某欧共体官员的访谈,2005年5月11日在日内瓦和某前驻WTO大使的访谈;2006年4月9日在日内瓦和某私人律师的访谈。在贸易代表成员之间建立关系有助于了解其他争端参与者的立场以及某项争端的政治因素。某个与争端无关的国家的贸易代表往往会为争端各方扮演传话者的角色,作为争端各方之间的媒介,非正式地促进信息交流,以便于各方认清到底在发生什么。〔71〕2006年4月20日在布鲁塞尔与某欧共体官员的访谈。在这种情形下,专业知识包括对于非正式、非口头的程序细节的熟悉度,对政治语境的了解,外交敏感度以及专业关系的培养。这不仅仅是对复杂的法律要求的了解。要获得这种实践经验需要花时间在日内瓦工作并且直接参与实际争端。反复直接参与争端因此对于获得相关专业知识,从而有效参与争端的法律和外交程序十分重要。这也是为什么反复参与者相较于非反复参与者能够具有优势的核心原因。

(二)个人专业知识的积累以及国与国之间的不平等性

个人,而不是贸易代表或者国家政府能够积累经验。这一点很重要,因为它影响着成员国如何能够通过雇佣、训练和保留已经参与过争端而积累了经验的个人来控制实践经验。法律能力是指国家通过补偿、行政支持或者其他资源来动员个人参与争端解决的官僚机制,从而使得国家能够处理在WTO的争端事物。〔72〕See Busch,Reinhardt,and Shaffer,supra note〔1〕.个人的经验以及成员国为了保留对未来案件的技术诀窍而积累的法律能力塑造了上述统计模型中经验所起的作用。这能够帮助解释频繁参与者如何在诉讼中将参与转化为优势。

贸易代表周期性出没于日内瓦是一件很普通的事情。委任的期间虽然对所有成员国来说并不完全相同,但是该期间的时长设计旨在既能够为处理WTO纷争预留足够的时间,又做了限制以便于代表能够随时掌握其所在国家的利益倾向。〔73〕2006年4月3日在日内瓦与某加拿大律师的访谈。即使是来自具有丰富经验和精细架构的贸易官僚机制的成员国的代表也觉得要适应在日内瓦处理争端的各项任务很困难,某律师说道:“学习之路是曲折陡峭的,取决于背景经验的积累……我曾经做过很多WTO诉讼。那时候,我每五个星期就来一次日内瓦。到达日内瓦以后,发现有很多关于程序的细节,比如时间问题,联系谁,以及如何处理各项事务。这些都需要花时间……我认为如果多于四年半会产生‘本土化’风险,但是少于三年也不会有效果,因为需要有三年时间才能真正了解一个地方。”〔74〕2006年4月3日在日内瓦与某加拿大律师的访谈。正如前一部分已经写的那样,想要有效主导争端程序需要掌握程序的细节,培养有利于处理事务的社交关系并且收集信息。这对于频繁参与国家的代表来说也是一个挑战,比如说加拿大,一个具有专门的政府部门来处理贸易事务的相对富裕国家。人员流转对于贸易体量较小且不具备拥有专业知识的贸易机构的国家来说更为重要。〔75〕2006年4月20日在布鲁塞尔与某欧共体官员的访谈。比如说,某个欧洲的顾问描述了WTO的“小代表团”以及他们在争端中的能力是如何联系到具体个人身上的。“你会看到一些很活跃的国家……纯粹是因为在日内瓦的那个人正好擅长WTO法律制度并且对此很感兴趣,然后他回到自己的国家后,他的国家在WTO争端中就不见了。”〔76〕2006年4月20日在布鲁塞尔与某欧共体官员的访谈。对于那些在日内瓦的代表团很小的国家而言,人员轮转可能导致他们在关键领域彻底丧失专业技术。对于小国家来说,反复参与更加困难,要从反复参与中获取经验,其前提是具有法律能力的机构化体制,从而个人的时间经验不会因为人员变动而流失。

获取实践经验的人员轨迹是争端频繁参与者和非频繁参与者之间一个重要的区别。受访者认为,非频繁参与者很难确定并雇佣那些致力于争端解决的人员或者留住争端实践者。〔77〕2005年5月11日在日内瓦与某WTO前大使的访谈,以及2005年5月20日在日内瓦与某巴西官员的访谈。并且频繁参与者需要建立法律能力。结果就导致非频繁参与者往往缺乏具有卓越WTO专业知识的人员,并且他们必须通过其他市场方式,诸如私人法律服务或者法律援助来寻求这种专业知识。总而言之,经验的获取需要直接参与争端,并且这种经验产生于个人,国家必须动员这些人来确保有效参与。反过来说,这些也是反复参与者和非频繁参与国家之间的区别。这些区别也形成了这些国家如何参与WTO争端的战略。

(三)参与争端的战略方法

统计分析结果表明,有经验的申诉方往往希望在争端中获得和解的结果。比如说,某个欧共体官员这样描述欧共体在作为申诉方时的战略:“我们会对相对方说,‘看,我们确定你们有违法行为,让我们来商量一下……’启动WTO案件很麻烦,需要很多精力、资源和时间的投入。所以说,我更倾向于早期和解解决争端。”〔78〕2006年4月20日在布鲁塞尔与欧共体某官员的访谈。事实上,很多争端参与者也是基于上述欧共体官员所说的原因而更倾向于和解解决案件。但根据统计数据显示,更有经验的申诉方更擅长完成此项任务。这是因为如上文已经提到的,有经验的申诉方更熟悉程序,更有能力投入时间和资源来使得案件被和解。这是“最好的”案件,因为论据和论证都足够清晰和明显来进行和解。〔79〕See Conti,supra note〔3〕.

统计数据模型显示,作为更有经验的被诉方,往往不希望案件和解,所以他们参与的案件更有可能转变为评审团审议。虽然一个国家选择诉讼而不是和解来解决争端有很多原因,受访者主要将经验和专业知识同拒绝和解在以下两方面进行联系:首先,频繁参与者将争端视为常规。其次,被诉方同意和解可能被视为一种示弱,因此往往会避免这么做。

1.争端视为常规

贸易不公平现象可能通过政府代表在发起正式争端案件之前以非正式方式提出。某官员将这种非正式对话称为国家关系之间的“前门”。〔80〕2005年5月19日在日内瓦与某印度官员的访谈。这种非正式对话可能取得成功。然而,如果这种对话没有取得成功,争端为必须解决的问题提供了“后门”。发起一项争端旨在表达申诉方对某项贸易关系的不满,并且会导致这种不满升级,因为这种不满成为了争端,适用争端规则和程序,并且这种不满被公开。然而,这种“戏剧化”的战略可能并没有预想的效果,〔81〕Robert E.Hudec,“International Economic Law:The Political Theatre Dimension”,17University of Pennsylvania Journal of International Economic Law 1(1996),9-15.特别是当被诉方是一个争端解决的频繁参与者时。〔82〕See Conti,supra note〔3〕.这是因为反复参与者把争端当作是常规。〔83〕2005年3月24日在日内瓦与某WTO官员的访谈,2005年5月19日在日内瓦与某印度官员的访谈以及2006年4月20日在布鲁塞尔与欧共体某官员的访谈。从国内法的角度来说,反复参与者在任何案件中的风险更小且起始费用更低。当某律师被问及如何处理与WTO频繁参与者之间的诉讼时,他将其比作是国内诉讼。“就像任何诉讼策略一样……如果你的相对方是IBM,那么你不会和他们硬着干,因为你知道他们有足够的律师,而且会雇佣更多。这和我们的情形是相同的。”〔84〕2005年2月28日在华盛顿与某私人律师的访谈。上述访谈把WTO程序中的频繁参与者和IBM做了一个类比。就像起诉IBM一样,提起对一个频繁参与者的诉讼需要仔细研究哪些主张可以提出。像IBM这样的企业不会被众多复杂的法律主张压倒。公司具有可以处理任何类型争端的法律专家和员工。这同时也证明了争端的不确定性。在争端刚开始的时候,很难知道哪些主张是有效的。这一点由于缺乏案件撤回的程序制度而复杂化,结果就导致了尽可能提出更多的主张从而足以赢得争端。该律师还描述了这种不确定性,特别是当与具有经验的参与者进行争端时:“在提出你的主张时,你有很多不同的事情需要考虑,但是其中一点就是由于不知道哪一方会赢,所以你需要提出主张。你不会压倒美国,但是评审团可能被压倒么?”〔85〕2005年2月28日在华盛顿与某私人律师的访谈。要“包住”美国,或者用法律主张压倒它是不可能的。〔86〕2005年3月4日在华盛顿与某美国贸易代表团官员的访谈,以及2005年3月3日在华盛顿与某官员的访谈。美国具有足够的人员、组织和资源来处理诉讼,即使是同时处理多个诉讼。不仅仅是美国和欧洲具有这种高效常规参与的能力,加拿大和巴西也有这种能力。〔87〕2005年5月11日在日内瓦与某WTO大使的访谈,以及2006年4月20日在布鲁塞尔与欧共体某官员的访谈。受访者单列出了巴西,因为它作为一个发展中国家却具有比一些不频繁参与的发达国家,比如新西兰和挪威,更强的能力。〔88〕2006年4月19日在日内瓦与某阿根廷官员的访谈。

相反的,非频繁参与者很难有效参与争端,因为他们缺乏熟悉WTO程序细节的贸易实践者。一个巴西官员这样描述非频繁参与者处理争端时面临的困难:“如果他们之前从未在WTO提起过案件,那么他们很难在WTO提起案件,因为他们只能单干。他们不清楚体系的特征,不清楚法律体系或其他相关事务。我认为对他们来说,在WTO提起案件并且在评审团和上诉机构面前出现是十分困难的。”〔89〕2005年5月20日在日内瓦与某巴西官员的访谈。这再一次证明了直接参与案件中专业知识的重要性,以及频繁参与者和非频繁参与者之间的差距。一些实践参与者描述了他们初期参与争端解决时所犯的错误和所走的弯路。〔90〕2005年5月19日在日内瓦与某印度官员的访谈;以及2005年5月12日在日内瓦与某墨西哥官员的访谈。他们承受更高的风险和更高的起始费用。某个欧洲顾问说,反复参与者不断娴熟的技巧“对于发展中国家造成了问题,因为这驱使你必须拥有私人律师”。〔91〕2006年4月20日在布鲁塞尔与欧共体某官员的访谈。

一个拥有丰富经验的律师代表团的被诉方对于缺乏机构性专业知识的申诉方造成了很大的挑战性。这驱使相对缺乏经验的申诉方花巨资在私人法律服务上,去寻求法律援助(如果合格),或者进行整合。随着时间的流逝,频繁参与者日益娴熟的技术驱使发展中国家也发展其专业知识。阿根廷顾问描述了WTO争端的日益复杂性,认为他们正“变得越来越复杂,因为WTO的经常参与者越来越老练……我可以告诉你,这对于发展中国家来说越来越难”。〔92〕2006年4月19日在日内瓦与某阿根廷官员的访谈。该官员描述了经常频繁参与者是如何对他人造成压力,从而驱使他们获取更多技巧的。一些发展中国家,主要是巴西和印度,就是为了应对这种压力而频繁参与的例子,他们也因此变得越来越老练。其他国家可能会寻求私人律师服务或者寻求WTO法律咨询中心(ACWL)的服务,该组织是一个国际法律援助组织。〔93〕寻求私人律师的帮助可以增强非频繁参与者的能力。但是私人律师收费很贵,而且通常被认为比起培养内部专家来说是次好的解决方案,因为私人律师不能对建立法律能力产生帮助。See Joseph A.Conti,“Producing Legitimacy at the World Trade Organization:The Role of Expertise and Legal Capacity”,8Socio-Economic Review 1(2010),131-155.当有经验的参与者选择诉讼时,他们对没有经验的申诉方造成了巨大的负担,因为这样的申诉方不熟悉争端程序,而且需要寻找方法来获取专业知识。ACWL的创立是为了帮助那些缺乏有效的法律能力又没有国内私人律师支持的争端参与者。ACWL提供一定的法律意见和代表,并且致力于增强发展中国家的法律能力。See Davis and Bermeo,supra note〔5〕.虽然ACWL具有卓越的法律能力,通过接触WTO法律来提高WTO体系的可信度,并且促进发展中国家的法律能力,但是ACWL大量的精力并没有花在与争端有关的领域。(ACWL,Report on Operations 2008.Geneva.Advisory Center on WTO Law.)即使已经降低了收费标准,很多国家还是无法承担ACWL提供法律服务的费用。(2005年2月28日在华盛顿与某私人律师的访谈。)

判决中存在很多不确定因素,比如说怎样构成一个好的案例以及如何通过程序更好地处理一个案件。频繁的参与者将争端当作常规,并且比起不频繁的参与者能够更好地处理这些不确定因素,而对于非频繁参与者来说,这是一个很大的问题。反复参与者具有更好的专业水平以及运用法律的能力,从而导致参与者之间能力和专业技术上存在差距。这种差距为有经验的被诉方提供了方法性保障。他们的起始费用更低,并且和通过良好训练的贸易实践者一起处理。和解不成功不会对他们造成过多的成本支出。但是当他们拒绝妥协以后,风险、时长以及继续案件的花销增加了。这些对非频繁参与者造成了负担,并且是他们继续进行案件的抑制因素。

很大程度上而言,这是一种体系的产物,涉及各方如何参与和利用它,而不是一个明确的政策。但是存在一个暗含的策略因素:拒绝和解迫使申诉方必须证明其主张。对于这一点比较极端的连接点,一个美国官员做出如下形容:“让我们看看你的案子怎么样,然后我会告诉你它作为一种实践有多坏。”〔94〕2005年3月3日在华盛顿与某美国官员的访谈。这显然是一场基于专业知识的竞赛。然而,当问及频繁参与者是否故意利用案件的复杂性和高昂的花销来打击非频繁参与者时,大多数受访者表示异议。可能是对这个问题的答案对于访谈来说过于敏感。然而,大多数受访者强调通过直接参与所获得的专业知识的差异对各方会产生不同的激励因素,这取决于参与方是申诉方还是被诉方,以及他们处理诉讼相关的不确定因素的能力。

2.声誉问题

经验影响被诉方战略性行动的第二种方法是关于频繁参与者的声誉问题。他们不愿意因为同意和解而被视为弱小。一个华盛顿的律师这样形容这种战略逻辑:“有时候其实是存在和解的可能性的。但是美国不愿意,欧盟也不愿意,他们拒绝和解因为他们不想有这种诸如迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)的形象。如果你和解了,你就是有罪的。或者,如果我和解了案件,其他人是不是会提起争端因为他们认为我总会和解的?所以,即使他们输了,也拒绝和解……所以说大国都不愿意和解。你能看到的绝大多数和解都是小国之间纯粹的和解,一个国家提出了一个观点,另一个国家认为他们可能会输,由于他们不想输,于是就和解了……新加坡对马来西亚发起了许可方面的争议,马来西亚意识到这确实是一个问题,于是他们达成协议和解了这个案件,就是这么回事。”〔95〕2005年2月28日在华盛顿与某私人律师的访谈。这个实践者还说,大国十分在意其他成员国对它的看法。形成一种好讼的声誉就是战略需要,旨在造成其他成员国对它的这种认识。目的在于当他们阻止可能的申诉方向他们发起案件时,可以避免一种有罪的感觉。这是一种对未来的长远考虑,因为它试图影响可能的对手对未来可能相关的争端的评估。根据这个受访者,这种战略意味着潜在的争端都会走远,人们会说“我们没有这个胃口或者意图来做这件事情”。〔96〕2005年2月28日在华盛顿与某私人律师的访谈。他将这和新加坡和马来西亚之间和解的争端做了对比。新加坡和马来西亚都是突然牵连进WTO争端解决的国家。他认为新马之间的争端证明了非频繁参与者缺少刺激因素来培养一种好讼的声誉。

这种声誉的培养只可能存在于反复参与者中,因为只有他们的参与够频繁到足以培养一种与争端相关的声誉。此外,这种声誉往往在和非频繁参与者的争端中被首先使用。这是因为,正如先前所讨论的那样,频繁参与者将争端看作常规,所以不太考虑对手方是否好讼。除了专业知识上的差距,声誉还提供了另一种根据数据分析案件转变由评审团审议的可能性的解释:作为被诉方的反复参与者选择诉讼旨在挫败申诉方未来对其的主张。

(四)保持处于安全地带

如学术著作中所描述的一样,反复参与者的一个重要的兴趣点在于法律的发展。反复参与者能够预测某项裁决的结果,并且采取行动使得判例法朝着他们所期望的方向变化。反复参与者是否会玩弄规则,即使是在国际贸易争端中?这个问题超越了统计数据的范畴,但是对于理解WTO频繁参与的意义却是至关重要的。

上诉机构无权对争议双方施加新的义务,但是有权建立争端程序并且确认WTO成员国的义务。然而,WTO法律体系一直在发展,评审团和上诉机构的裁决可能具有后案传递性,即他们的观点虽然对其他案件没有约束力,但是仍然被认为是有说服力的。比如说,一个前任美国官员说:“总的来说,评审团的决议以及解释对成员国那些模糊和具有争议的义务提供了额外指导。即争端。我不认为确认义务等于创造新的义务。”〔97〕2005年2月5日美国前谈判员的邮件。评审团和上诉机构的裁决产生于对条约和协定内容的确认。该官员将此区分于创造新的义务,并且声明了评审团和上诉机构裁决不具有约束力。WTO协议中有很多模糊的地方。〔98〕See Horn and Mavroidis,supra note〔14〕.2006年4月19日在日内瓦与某阿根廷官员的访谈;2005年5月20日在日内瓦与某布鲁塞尔官员的访谈。这从某种程度上来说是协商的产物,因为在条约中故意设置的一些模糊之处促进了条约被一致采纳的可能性。〔99〕2005年3月4日在华盛顿与某美国官员的访谈;2005年3月10日与前美国谈判员的访谈。此外,体系的新颖性意味着WTO很多法律规定没有在实际争端中被适用过。〔100〕See Conti,supra note〔3〕.2005年5月20日在日内瓦与某巴西官员的访谈。正如一名欧洲官员评论过的那样,WTO法律中未被实践过的领域,与其说需要争端案例来形成法律体系,不如说需要被避免。他说:“我们处理一个案件并不是为了为下一个案件创建判例法……更多是消极的。有的时候我们不提出主张是因为我们知道如果这些主张在本案中被成功采纳,那么这些主张可能在下一个案件中被运用于打击我们……所以这是一个为了处于安全地带的恶循环。〔101〕2006年4月20日在布鲁塞尔与某欧共体官员的访谈。不让争端进入诉讼状态是为了发展判例法。〔102〕与此同时,第三方可能会参与一项争端,目的是影响评审团对某项义务的解释。并没有很多证据证明反复参与者通过一系列争端来谋划WTO法律的发展。对法律体系发展可能性的预测反而导致了对法律某些领域的审慎规避。评审团和上诉机构裁决的规范性效力受到了各成员国的重视。比起发展某个领域的法律体系,贸易代表们更加愿意坚守在已经有裁决的领域范围内。这是一种为了避免不确定因素和消极确认义务而产生的反过来的利用规则战略。这种规则发展的方向和反复参与者在参与国内诉讼时的规则意识具有相似之处,因为在两种情况下,反复参与者都希望能够发展一种预测裁决结果的能力。

想要有效参与WTO争端体系需要花费巨大的资源、人力以及实践经验。专业知识的获取既不是通过抽象学习,也不是仅仅专注于法律的经验。频繁参与的国家相较于非频繁参与的国家具有优势,因为他们有更多的机会来获取争端程序如何运作的实践经验。由于经验的获取首先是及于个人的,这会产生一些问题,因为贸易代表团,特别是那些比较小的贸易代表团没办法获得并且长期留住有经验的贸易实践者。这个无法获取足够经验的问题由于频繁参与者日益娴熟的专业技巧而加剧,因为这些频繁参与者对于争端程序的熟练掌握意味着那些与他们进行争端的其他国家需要更多的知识和经验来与之相抗衡。基于经验获得的专业知识的差异以及运用这种知识的能力导致频繁参与诉讼的被诉方采用一种不同的战略。正如统计数据所显示的以及由众多受访者所确认的那样,这些国家不喜欢和解。通过不和解,有经验的被诉方不仅培养了一种阻止未来申诉者的声誉,而且迫使当前案件的申诉方在漫长的诉讼和放弃争端解决之间做出选择。最后,频繁参与者往往基于对评审团裁决对成员国义务影响的考虑来行动,他们这么做是为了避免法律体系朝着未来可能对其有负面影响的方向发展。上述发现在戴维斯和贝尔梅奥〔103〕See Davis and Bermeo,supra note〔5〕.研究成果的基础上进行了发展,戴维斯和贝尔梅奥通过展现争端经验对如何利用WTO程序的影响,论证了一次争端经验会增加后续发起争端的可能性这一观点。

四、结论:社会环境下的国际贸易争端

反复参与所积累的经验的重要性已经通过数据测试和实践者被证明。这是非常重要的发现,因为该发现关注了争端者如何影响国际贸易法的适用。反复参与者的影响不能简单地被简化为国家经济在世界贸易体系中的地位或者贸易关系。它是WTO体系如何被使用的一种通用特征而不能被限制为最强大的国家。这一点在非重要乘积项(模型二)中能够很明显被看出,模型二显示出反复参与者的优势可以传递到一群频繁参与者,包括加拿大、巴西和印度。

通过直接参与争端所获取的专业知识的特征说明了频繁参与者是如何产生能力差异的,即使是在两个都被认为是反复参与者的国家之间。这样看来,争端的反复参与者将所有的参与者分层,并不仅仅分为反复参与者和一次性参与者两层。〔104〕非常感谢劳拉·柏斯(Laura Beth)对这一点的洞察。反复参与者的争端优势在很多重要方面存在着不同,即使是在那些相对来说有经验的人那里,并且对于那些在WTO体系中参与并且很活跃的国家之间依然存在很大的不同。这一点从经验变量的效果上来说很明显,即使是在两个拥有相似争端参与频率的国家之间也能够迅速积累。然而,经验作为一种积累优势的机制的普遍性的前提,是国家拥有积累必需的参与争端资源以及创立一种结构性培养专业知识的机制的意愿和能力。主动性在这个游戏场上十分重要,私人法律服务以及ACWL的折价代理对于发展中国家参与诉讼来说十分重要和有帮助,因为这些途径为发展中国家提供了争端经验,而这种经验在没有反复参与和对建设法律能力的不断投资时是很难获取的。然而,针对WTO争端的私人法律服务的经验主义解释并没有很好的发展。未来的研究者应当寻找更多的线索来解释私人法律服务的影响。比如说,目前我们依然很难系统地评价私人律师是何时以及如何参与争端以及他们的影响力如何。经验现在仍然是争端转变的辨别性标注,这说明无论私人法律服务扮演的角色如何,WTO争端游戏场仍然向那些拥有更多直接参与经验的成员倾斜。这说明这种服务的提供不可能永远改变WTO法律体系如何在不平等的参与者之间分配优势的情况。要克服这种专业知识上的差异是很困难的。

争端经验不仅仅是指诸如何时诉讼何时和解之类的战略,也涉及WTO成员国的身份。一些受访者提供了对成员国的宏观特征描述,对国家的行为和心理特征进行了分析并且说明了他们参与争端的方法。他们的评价往往以“美国人是这样的,但是日本人是那样的”形式进行。这些归类本身不及它们存在的事实和它们对不同国家如何规划和处理争端的影响来的重要。WTO论坛提供了表态的平台,有助于厘清各国在世界语境下的身份。这些身份不仅仅是象征意义上的,对于好讼声誉的重要性来说也很明显。这种争端的特征对于争端进程有重要影响,并且延伸地说,对国际贸易体系的力量和动因也有重要影响。

本文分析的决定性因素,比如说专业知识和声誉,涉及社会环境,该环境中会发生高风险的国际关系。世界社会被文化所渗透,包括诀窍,关于法律能获得些什么以及对地位的关注。事实上,WTO是由关于如何处理事务的想法的象征性和文化特征来界定的复杂的社会论坛,它通过个人、专家以及制度动力(即国际经济和国际关系的历史性结构)来协调。一个法律机制需要演员来适用法律:理解法律、应用法律并且对于法律的含义进行争论。对法律含义的不同理解使得法律的演员有立场来互相争论。这些含义和实践十分重要,因为它们创造或者重新创造了权力关系。贸易实践者通过直接参与争端所获得的知识诀窍是频繁参与者相较于非频繁参与者来说优势的核心。这种法律知识是各国竞争成为主宰的媒介,不平等的参与者利用法律来谋求自身利益。那些在争端程序中获得更多便利的国家能够在竞争中占优。此外,反复参与者可以被认为是一种新的不平等,主要体现在各国投资建设法律的能力、各国通过直接参与培养专业知识的能力以及如何通过法律论证和解释来实现目的。

国际法律论坛是研究法律如何在特定社会环境下被制定和适用的平台。在一国领域外所适用的法律是通过各方主体的适用形成的,这也因此为拓展法社会学知识到国际社会环境创造了机会。此外,研究者应当继续拓展该方法,寻求更大的样本并且进行和其他国际法律论坛的对比性评估,这样才能更好地审视国际层面上法律的产生行为。