某水电站右坝肩倾倒变形边坡三维离散元数值分析

2014-03-01胡亚东肖燃王剑梅

胡亚东,肖燃,王剑梅

(成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都 610051)

1 引言

在国家西部大开发战略带动下,西南地区兴起了一股水电开发的热潮,同时,倾倒变形现象在小浪底、紫平铺、锦屏、小湾、黄登、金川、苗家坝、虎跳峡等水电站的高陡边坡工程建设中被揭露发现[1],边坡岩体倾倒变形的形成机制是陡倾坡内的层状、板状岩体,在自重弯矩作用下,由前缘开始向临空方向作悬臂梁弯曲,并逐渐向坡内发展,最终发生倾倒变形破坏[2-6],其变形破坏过程一般为:卸荷回弹-倾倒蠕变、层内拉张-切层张剪破裂、弯曲-折断破裂、底部滑移-后缘深度折断面贯通破坏4个阶段[7],由于倾倒变形边坡一旦发生失稳破坏将会带来巨大的生命财产损失,因此对高陡岩质边坡中的倾倒变形破坏研究就显得尤为重要。

本文在现场地质调查与地质测绘以及室内岩体试验的基础上,对右坝肩倾倒变形边坡开挖后的大变形问题,采用三维离散元数值计算软件3DEC,分析其位移变形特征,为后续支护措施的布置提供依据。

2 边坡工程地质条件

该水电站右坝肩边坡为倾坡内层状结构边坡,岩层走向与河谷走向近一致,受构造作用影响,层内错动带较为发育;受边坡地形、岩体结构组合关系、坡度、岩层倾角以及河流作用下,右坝肩边坡表层岩体已产生了明显的倾倒变形。

构成边坡的岩体主要为中侏罗系花开左组青灰色板岩、片岩,灰黑-灰黄色片岩及灰白-黄褐色变质石英砂岩,在岩层面及裂隙中局部侵入石英脉,其中板岩、片岩主要表现为互层分布。板岩完整性较好,层厚约5~40 cm;片岩较破碎,手掰可断,层厚约1~2 mm;变质石英砂岩层间多充填白色全风化石英脉,层厚约5~40 cm。边坡正常岩体产状为N15°W/SW∠80°~85°。

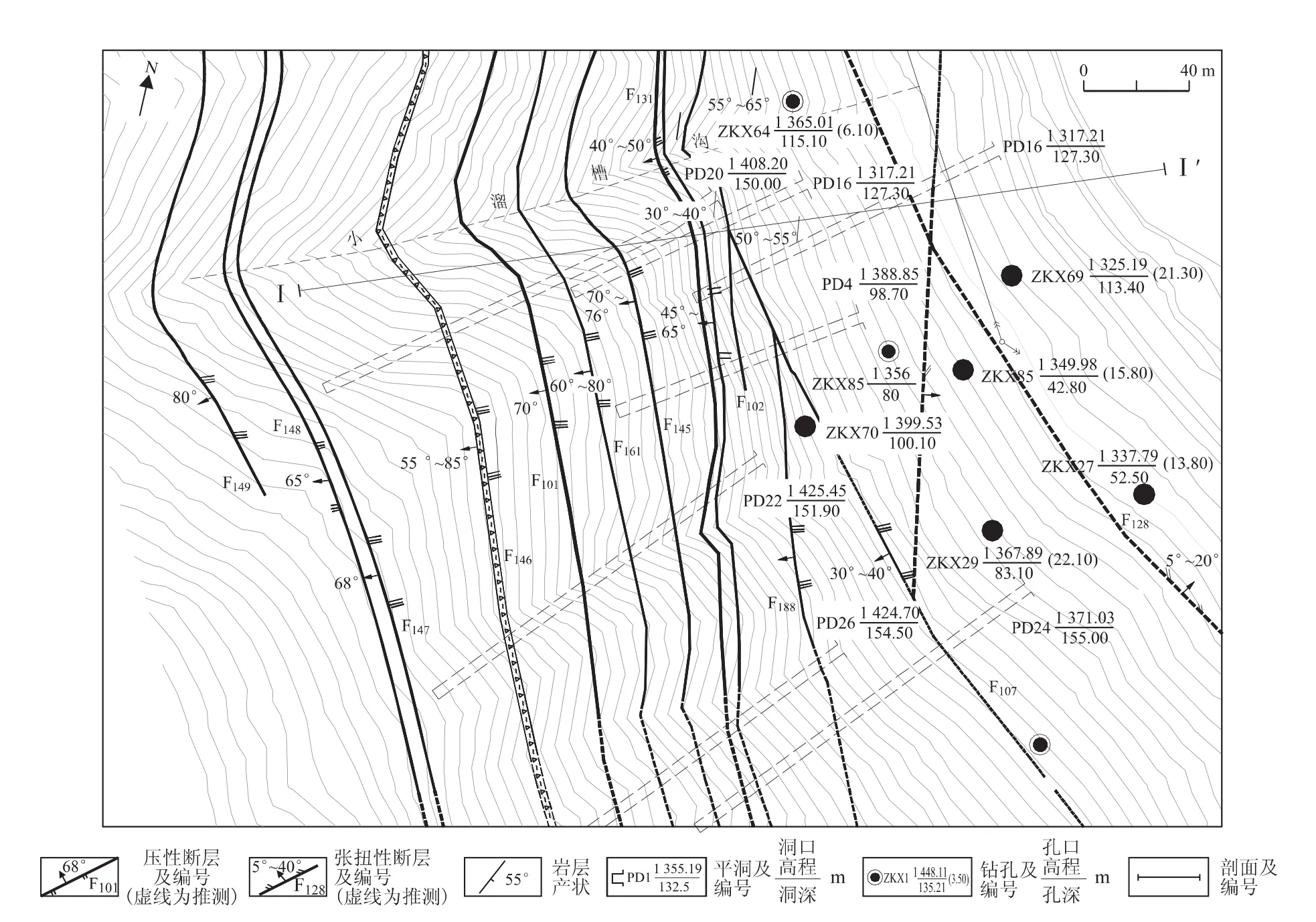

边坡上游侧发育有小溜槽沟,切割深度较深,沟内岩体向临空面卸荷变形强烈。高程1 360 m以上边坡坡度约50°~60°,地形较陡,局部形成陡崖;高程1 360 m以下坡度约15°~35°,地形较缓(图1)。

坡内发育有空间延展性好且性状差的F105、F102、F131、F145、F107、F161、F101、F146断层。断层宽度总体为0.2~1.0 m,F146断层发育宽度较大,宽约5.0~6.0 m;断层带内物质组成主要为碎裂岩、泥、岩屑;断层性质除F107为缓倾坡内张扭性断层外,其余均为压性(顺层)断层。

目前该边坡坡脚部位局部已经开挖至1 305 m,但在开挖过程中上部边坡出现了较大变形,因而进行了堆填压脚处理,实际设计开挖至高程1 285 m(图2)。

图1 右坝肩边坡工程地质平面图Fig.1 The engineering geological plan of right abutmentslope

图2 右坝肩边坡Ⅰ-Ⅰ′剖面图Fig.2 Ⅰ-Ⅰ′cross-sectional view of right abutmentslope

3 边坡模型建立与结果分析

3.1 计算模型的建立

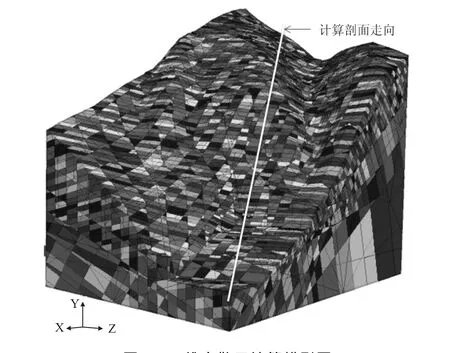

在三维离散元3DEC建模过程中,通过右坝肩边坡Ⅰ-Ⅰ′剖面图对应的倾倒变形界限,将模型分为5个倾倒变形区,分别为A极强倾倒破裂区、B1强倾倒上段区、B2强倾倒下段区、C弱倾倒破裂区、未倾倒区,倾倒变形从极强倾倒破裂区到弱倾倒破裂区倾角逐渐变大,块体大小逐渐变大;对于极强倾倒破裂区,本模型采用碎裂的块体模拟。模型主要对边坡开挖至下部堆填区的边坡位移分析。本模型的长宽分别为350 m、260 m,高程为1 250~1 650 m。本次计算所建立的模型如图3,剖面如图4,剖面走向67°。

图3 三维离散元计算模型图Fig.3 Three-dimensional discrete element model

图4 三维离散元计算剖面图Fig.4 Cross-sectional view based on three-dimensional DEM

3.2 边界条件

模型的力学边界条件采用前后(x方向)、两侧(z方向)和底面(y方向)约束。模型的计算采用莫尔-库仑屈服条件的弹塑性模型。

3.3 岩体及结构面参数

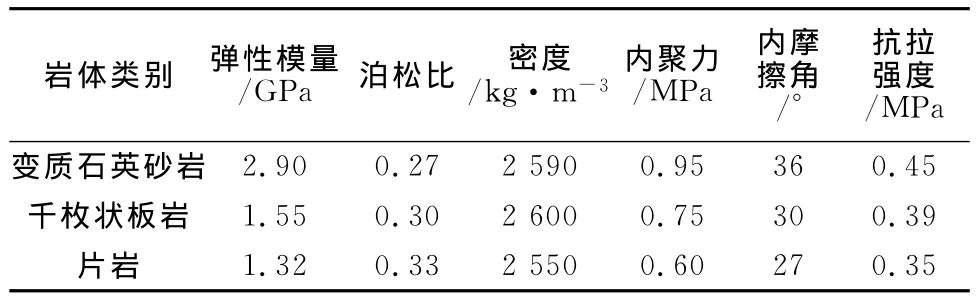

岩体和结构面的物理力学参数是影响边坡坡体稳定性评价的重要指标,也是离散元软件计算分析过程中最重要的内容之一,在很大程度上决定了研究对象的变形破坏模式,同时也决定着边坡位移变形量的大小。在本边坡上,我们在野外实地调查的基础上,结合前期勘查资料和《水利水电工程地质勘察规范(GB50287-99)》以及对该边坡岩体的大量的物理力学试验(包括携剪、大剪等),通过总结分析与工程地质类比,对岩体及结构面参数进行综合取值。最后得到本文3DEC计算的岩体及结构面力学参数取值见表1、2。

表1 岩体物理力学参数取值表Table 1 Physical and mechanical parameters of the rock

表2 结构面物理力学参数取值表Table 2 Physical and mechanical parameters of the structural surface

3.4 计算结果分析

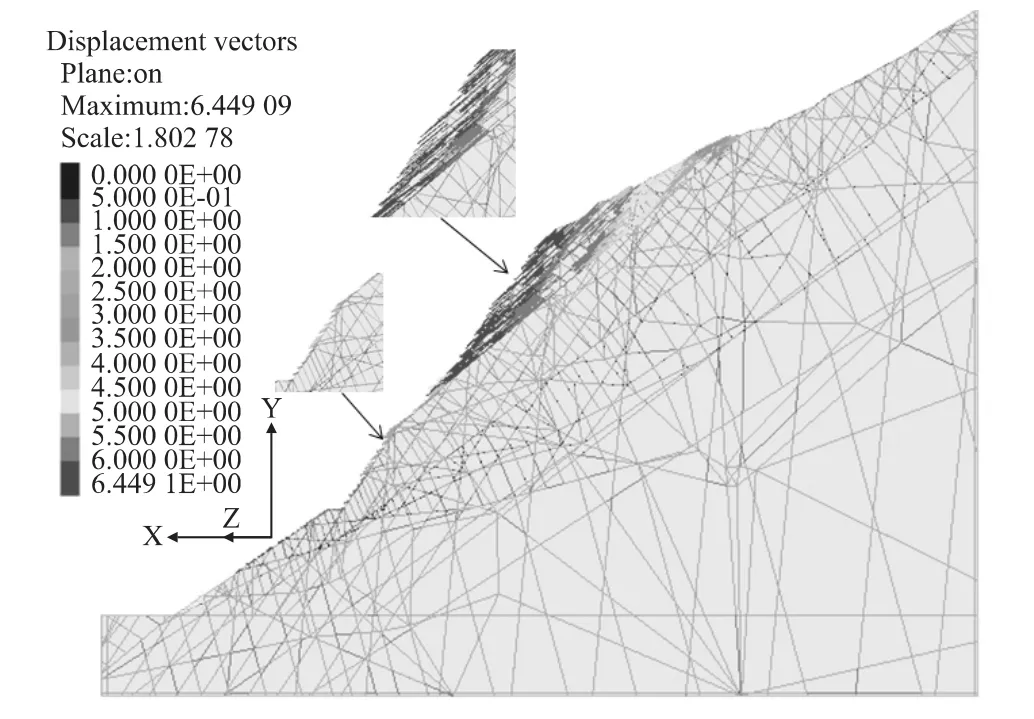

在上述边界条件和岩体及结构面参数的基础上,对右坝肩边坡3DEC模型进行计算,得到边坡开挖后总位移图、边坡开挖后剖面X方向位移图、边坡开挖后剖面Y方向位移图、边坡开挖后剖面Z方向位移图、边坡开挖后剖面位移矢量图,可以很好的反映右坝肩边坡在开挖后的位移变形特征,具体计算结果如图5~图9。

综合分析以上位移变形计算结果,可以看出:

(1)如图5所示,边坡开挖后总位移自心墙边坡到小溜槽沟逐渐增大,其位移值在1.0~7.0 m之间。而位于边坡高程1 360 m开口线以上强风化强卸荷区域内的位移变形比较显著,最大达到7.0~7.0 m的变形区域,该区域坡体易发生破坏。

图5 边坡开挖后总位移图Fig.5 Total displacement after the slope excavation

图6 边坡开挖后剖面X方向位移图Fig.6 Section displacement in X direction

图7 边坡开挖后剖面Y方向位移图Fig.7 Section displacement in Y direction

图8 边坡开挖后剖面Z方向位移图Fig.8 Section displacement in Z direction

图9 边坡开挖后剖面位移矢量图Fig.9 Section displacement vector

(2)由图6可以看出,边坡开挖后剖面X方向位移值在1.25~4.77 m之间,坡表面的X方向位移指向坡外,说明该坡在X方向上的变形,其分布与倾倒变形界限密切相关,坡表面一定深度内位移的突变都是沿着倾倒变形分区界面的,这与离散元中块体变形运动的不连续性有关。总体而言,坡表位移相对较大,而内部位移较小。从小图①中可以看出,边坡开挖后在重力作用下沿着强倾倒上段下覆界面向前剪切滑移,位移值约为1.75 m;小图②反映极强倾倒区变形最为显著,边坡顺倾倒界限向下滑移,部分岩块在上部岩体挤压作用下向坡外鼓出,最大位移达到4.77 m;小图③可看出边坡中上部高程1 450 m位置出现拉裂缝,拉裂缝竖直向下延伸。

(3)如图7所示,边坡开挖后剖面Y方向(竖直方向)位移主要受重力作用,位移值在0.25~4.21 m之间,最大位移值发生在极强倾倒区边坡中上部位置,其相应的位移值为4.21 m(红色区域),Y方向边坡变形破坏主要沿结构面,临空面处最为严重。随着边坡深度的增加,倾倒变形减弱,岩体质量逐渐提高,边坡位移也逐渐变小。

(4)如图8所示,边坡开挖后剖面Z方向(指向小溜槽沟)位移值在0.2~2.33 m之间,由于受小溜槽沟形成临空面卸荷的影响局部发生突变,最大位移值在极强倾倒区底部坡脚处,位移为2.33 m,方向指向小溜槽沟,在此处有良好的临空条件,Z方向位移由坡顶到坡脚位移逐渐增大。

(5)图9为边坡开挖后剖面位移矢量图,从位移矢量图可以看出位移矢量方向沿倾倒界限,垂直岩层,在极强倾倒区前部位移矢量最大;边坡开挖面位移矢量显示浅表层变形运动明显。

4 结论

运用三维离散元数值计算软件3DEC,对右坝肩边坡的位移变形特征进行分析,得到的主要结论如下:

(1)边坡开挖后变形主要集中在开口线附近和坡体中上部。极强倾倒区变形最为显著,最大位移发生在极强倾倒区前部,最大位移达到7.0 m,边坡在该处易发生失稳破坏。

(2)从剖面X、Y、Z方向位移图可以看出,边坡中上部高程1 450 m位置出现的拉裂缝,拉裂缝竖直向下延伸,极强倾倒区前部边坡岩体有向下滑移趋势,开挖面处边坡在重力作用下沿结构面向前鼓出。

(3)边坡开挖后浅表层岩体变形位移较大,极强倾倒区岩体可能发生剪切滑移破坏,坡体处于欠稳定状态,应采取相应支护措施。

[1]李树武.澜沧江乌弄龙水电站坝址右岸大型倾倒体变形特征、成因机制及稳定性研究[D].成都:成都理工大学博士学位论文,2012.

[2]黄润秋.岩石高边坡的时效变形分析及其工程地质意义[J].工程地质学报,2000,(2):148-153.

[3]孙东亚,彭一江,王兴珍.DDA数值方法在岩质边坡倾倒破坏分析中的应用[J].岩石力学与工程学报,2002,(1):39-42.

[4]芮勇勤,贺春宁,王惠勇,等.开挖引起大规模倾倒滑移边坡变形、破坏分析[J].长沙交通学院学报,2001,(4):8-12.

[5]王建锋,Wilson HTang,崔政权.块状岩体边坡倾倒破坏稳定性分析[J].中国地质灾害与防治学报,2001,(4):3-10.

[6]汪小刚,贾志欣,陈祖煜,等.岩质边坡倾倒破坏的稳定分析方法[J].水利学报,1996,(3):7-12.

[7]鲍杰,李渝生,曹广鹏,等.澜沧江某水电站近坝库岸岩体倾倒变形的成因机制[J].地质灾害与环境保护,2011,(3):47-51.