大道至简,气象自成

——贺恩师丑纪范院士八十寿辰

2014-03-01黄建平

黄建平

大道至简,气象自成

——贺恩师丑纪范院士八十寿辰

黄建平

人生有许多选择,但关键的就那么几步。令我深以为幸的是,在我的人生路上,能够遇到这样一位老师,一路指导我做出最正确的选择、走过最光明的人生路。

老师既是学识渊博、具有开拓精神的学者,又是眼界开阔、具有战略思想的科学家。他就是国际上知名的气象学理论研究专家之一,中国气象界的泰斗级人物,也是兰州大学大气科学专业的创始人——中国科学院院士丑纪范先生。

后辈学人如相问,一片冰心在玉壶。丑纪范先生把一生都奉献给了气象事业。不论事业、功名、生活、命运、境遇逆顺坎坷,他都坚守不辍、矢志不渝。

1. 师恩如海 桃李深情

1986年,我跟随丑纪范院士攻读大气科学博士学位,有幸成为先生招收的第一个博士研究生。更为荣幸的是,时至今日,我也能经常聆听恩师的教诲。

还记得先生与我第一次见面,就长谈了3个小时。从个人经历、求学心得,再到写论文的方法、做学问的技巧,都无所保留地对我一一说来。至今,我还对先生第一次的谈话内容记忆犹新,这也成为日后我向学生们传授的第一课。再回想,其实先生对每一位学生都是这样真心真意爱护,全身心投入地培养。先生愿意把自己毕生的精华心得都传授给学生,引导学生运用正确的思维方法,选择正确的科学道路,树立正确的人生理想,而这也正是他培育出那么多优秀气象事业人才的原因。

在教学中,先生非常注重夯实学生的科研基本功,要求学生既有扎实的理论和实际研究的基础,又要勤动脑、勤动手,充满活跃新颖的思想。记得那时,他要我一方面为本科生指导毕业论文,另一方面为研究生讲授部分动力气象课程。当时我并不理解先生的此番心思,只觉得自己对很多知识还“混混沌沌”。给学生指导论文的压力迫使我努力了解专业领域的最新进展,梳理研究思路方法;而为了完成好先生提出的“上课不看讲稿,公式现场推导”的要求,我只得细心备课,研习公式推导,将大气动力学的基础知识牢固地记在心里,以免被先生当堂一针见血地指出错误。而毕业后我明白了,正是先生这种独特的培养方式,促使我充分认识自己的不足,在点滴积累中,增长了讲授能力。

20世纪90年代,我先后在加拿大和美国从事研究工作。在此期间,先生一直关心着我在国外科研事业的发展。记得有一年圣诞,我接到先生寄来的一张贺卡,及随附的一封长达六页的书信。在书信中,先生悉数近年来国内大气科学事业的发展,希望我能够“以国家需求为己任”,回国发展。2003年,我辞去了国外的工作,承师命回到母校兰州大学,参与筹建大气科学学院。在学院筹建初期,先生倾注了大量的心血与精力。先生告诉我,要一年一个台阶,一步一个脚印,除了继续数值天气预报研究外,还要“立足西北,走出自己的特色”。

依托西北地区得天独厚的自然环境,2005年,兰州大学大气科学学院率先在海拔1966米的萃英山顶上建立起了我国第一个能够对云、气溶胶和陆气相互作用同时进行观测的半干旱气候与环境观测站。时至今日,这座全球独一无二的观测站,已在研究解决我国黄土高原半干旱区气候与环境等问题的科学研究中发挥了无可比拟的作用,学院也在研究干旱半干旱气候,尤其在沙尘研究等方面,取得了一批具有创新意义和国际国内影响的标志性成果。回想起来,学院的每一步发展,每一项成绩,无不得益于先生的关怀,印刻着先生的影响。

2004年于阳台山与学生合影(前排左五为丑纪范)

2. 研风习雨 追沙捕尘

先生长期从事数值天气预报的基础理论和方法及其有关的大气和海洋动力学研究,他将数学、物理学、气

象学等学科综合运用,对已有大气的观测资料在数值预报和数值模拟的使用方面做出了系统的创造性研究,提出了一系列令世界气象学界瞩目的新观点、新方法,并撰写了大量有重大科学价值的学术论文和专著。

在我看来,先生最杰出的贡献就是以创造性的理论开启了中国数值天气预报研究的自主创新之路。时至今日,这项研究成果依然为我国数值天气预报业务的发展发挥着巨大的指导作用。

先生曾用最浅显的语言,向我阐述了他在数值天气预报方面的构思,并指导我将统计与动力相结合的数值天气预报作为我博士论文的选题。先生说,过去的天气预报依赖于预报员的经验,在预报员的脑海中,天气形势的槽脊涨落,就是一张张连贯的天气图。而后的数值天气预报虽然取得了很大成绩,但存在一个根本性的缺陷,即所谓的初值问题。只使用一个时刻的资料,而忽略了长期历史资料的运用。如果将统计学的方法和历史天气图应用进来,不只是用当时的天气图,而是可以像预报员一样把历史上的和近期的资料都用上,不是更好吗?针对这个问题,先生下了很大功夫,专门研究并思考如何克服。

经过刻苦钻研,先生于1962年完成了题为《天气数值预报中使用过去资料的问题》的著名论文,将数值预报问题由微分方程定解问题转化为等价的泛函极值问题,提出了在数值预报中使用前期观测资料的具体实现方法。就其核心实质而言,这是世界上最早关于四维同化的理论和方法,比国际上提出同一思想的时间要早10年。

此外,先生还通过证明大气温压场的连续演变和下垫面热状况的等价性,为充分利用已有的观测资料打下了理论基础。他进一步提出将古典初值问题改变为微分方程反问题的新观点,将解反问题的理论应用到数值预报中来,提出用历史资料反求参数并使之与长期预报模式相匹配的创新型方法,率先建立了一个动力统计的季节预报模式,取得了巨大的科研成果。这些研究成果,不但具有极高的理论研究水平,而且对天气预报业务具有较强的实用价值和指导意义。

1981年,先生被公派到美国麻省理工学院作访问学者,与著名气象学家Lorenz一起工作。当时,国内在数值天气预报领域的教材几近空白,非线性大气动力学在国际上刚刚起步。因此,先生一面将工作的重点放在专业教材编撰上,一面将研究的重点放在了非线性大气动力学方面。

1982年回国后,先生率先在国际上开创了非线性大气动力学长期演变的全局渐近性质的研究。论证了初始场作用的衰减,得到了大气运动的长期行为具有向外源强迫的非线性适应过程,提出了大气吸引子观,进而得到定常外源作用下大气运动的自由度缩减的结果。并将其应用于短期气候预测和新的资料同化理论中,为我国大气科学研究开辟了一个新的方向。1986年,先生出版了《长期数值天气预报》一书,不仅引起了国内外学界的巨大震动,更为教材稀缺的气象领域雪中送炭。而此后,他编写的多本非线性大气动力学研究生教材,也同

样得到了同行专家的一致好评。

2004年为兰州大学大气科学学院揭牌(左四为丑纪范)

2006年为兰州大学半干旱气候与环境观测站揭牌(前排左二为丑纪范)

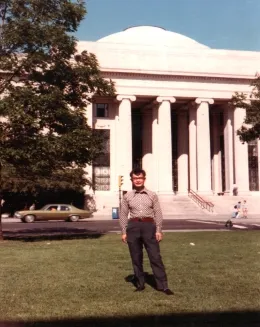

1981年在麻省理工学院做访问学者

20世纪90年代,先生依然活跃在大气科学研究领域的最前沿,继续为我国数值预报业务体系的完善和发展提供高屋建瓴的思想指导,并力主开展“原创性科技成果”的研究,发展我们自己的创造性理论和方法。2007年10月,73岁高龄的丑先生撰写发表了《数值天气预报的创新之路——从初值问题到反问题》一文。在文中,他就自己对数值天气预报问题多年的钻研思考做了系统总结,并对未来中国数值天气预报的创新发展指明了道路。先生指出,目前,我国虽然已建立起了比较完整的数值预报业务体系,但是业务预报的准确率与国外先进水平还存在较大的差距,近10年差距是在扩大而不是缩小。对此,他寄语新一代气象工作者,要完成从跟踪创新向自主创新的转变,强调“我国自主知识产权”和“原创性科技成果”,实事求是地分析和考察国内外的基本理念,找到根本性的可改进的缺陷,从而提高我们自身的预报水平。

3. 智者思维 哲学深蕴

在科学研究中,先生具有一套极富哲学深蕴的思维方法。在《院士思维》这本书中,他将这种思维方法概括为“不求形似,但求神似”。

在先生看来,大气科学中蕴含着无穷无尽的复杂变化,各种矛盾、各类问题纵横交错,往往令人“乱花渐欲迷人眼”。如果什么都想抓,什么都去抓,其结果往往可能是什么都抓不好,事倍功半、成效甚微。他认为,对一个具体的科学问题,不能只求“形似”,主次不分,贪大求全;只有追求“神似”,结合实际,牵住牛鼻子,找准着力点,才能集中力量找到解决复杂问题的关键和重点。

对长期预报问题,特别是气候系统的研究。先生认为,应先简化,突出主要特征,揭示根本规律。在最大简化的前提下,揭示问题的主要机制、主要规律,再从简单到复杂建立起更完善的数学模型。

数值预报亟待解决的最主要问题,就是不能只利用物理规律,还应充分利用实况资料。针对主要问题,先生利用最大简化的气候模式进行了实验,得到了许多具有意义的研究成果,并最终提出了在数值预报中使用历史和近期资料的一整套理论和方法。

此外,先生认为,科学研究不能只见树木、不见森林,只见局部、不见全体,将眼界拘囿于狭窄的范围之中。而应正确处理局部和整体,阶段和过程的关系,大处着眼的同时,兼顾小处着手。树立全局思维,选择最佳方案,实现最优目标。

20世纪60年代,先生就采用集合论的观念,用全局思维对数值预报进行综合考虑。而从80年代开始,先生又按照此种思维方法,率先开展了同时考虑耗散、外源强迫的非线性大气动力学研究。用全局分析的观点,研究了大气动力学方程组的性质。借助几何直观对大气动力学方程组的极限解集进行了定性分析,运用胞映射理论对大气系统的数值模型的整体特征进行了全局分析。从而给出了研究大气可预测性问题的直观图形,并对“气候”这个模糊的概念给出了严谨的数学定义。

在多年研究问题、解决问题的科学创造中,先生坚持运用尽可能考虑所有可能情况的全局形象思维,把思考的维度拓展到整个大气系统的演变和长期的过程之中。站在高屋建瓴的宏观层面上,对大气科学中的多个问题,进行了长足的探讨研究。

“简化与全面是统一的,不要简化的只要全面的,最后连全面的也丢失。要能简化得恰当,就是有所不为已达到能有所为,就是要抓住矛盾的主要方面”。在先生看来,阴晴雨雪、风沙尘土,大自然的规律往往就蕴藏在这些既简单又复杂的现象中。无法而有法,形非而神传。先生提出的这种思维方式,既是对与科学本体价值的富有哲学深蕴的辩证思考,更是他本身不激不厉、至简至纯的人格风尚的反映。

4. 逆顺坎坷 坚守不辍

对于先生的生平,我曾听到过不同侧面和角度的讲述,以下记录的只是我所了解的情况。

先生于1934年7月23日出生在湖南长沙,他的父亲早年毕业于湖南大学电机工程系,在上海英租界美商中国电气公司工作,母亲受过良好的传统文化教育。在先生7岁那年,太平洋战争爆发,日本人接管了英租界,不替日本人做事的父亲带领全家离沪返湘。返湘后,先生跟随父母相继在长沙、衡阳、祁阳、零陵、桂阳等地“逃难”。

1946年,先生12岁,光复后的长沙小学各年级同时招生。先生回忆这段经历时说,“一开始我报了上四年级,而母亲听说邻居的孩子比我小一岁报了五年级,而我落后别人这么多,就着急地哭了,我便又跑去改报了毕业班。”

虽然从小受到母亲的教育,语文成绩不错,但对于算术,先生根本就没有接触过。在接下来半年的时间里,先生将全部的精力时间花在了算术上。在一番埋头学习,夜以继日的努力后,先生从“一窍不通”到“名列前茅”。而这段特殊的经历,不仅使先生喜欢上数学这门深奥的学科,而且还培养了他的自学能力,训练了逻辑思维,为之后从事理论研究打下了基础。

1952年,先生以优异成绩考取了北京大学物理系。怀揣着科技报国的心愿,先生原来的志愿是搞原子能,从事国防工业研究,但入学后被分配到气象专业。他深知个人志愿要服从于国家需要,因此并没有在专业上闹情绪。在著名气象学家谢义炳先生的教诲和帮助下,他开始了自己研究气象的生涯。

1956年,先生从北京大学物理系毕业,被分配到中

央气象局科研所工作,在著名气象科学家顾震潮先生的指导下,先生走上了数值天气预报这条道路。正如先生所说,在自己的求学、研究过程中,有幸遇见了两位名师——谢义炳先生和顾震潮先生。正是两位恩师的指导和影响,使他能够取得今天的成绩。

命运总是在不经意间做出改变人生轨迹的选择,若按照设定好的轨道,先生也许会一生都在北京从事他的气象研究。可是那场动荡的政治运动,让先生与兰州大学——这座西北高校结下了缘分。1972年,先生从中央气象局五七干校调到兰州大学,担任兰州大学地质地理系气象学专业教研室主任。在时任兰州大学教务长崔乃夫的支持下,他开始了长期数值天气预报的研究。

从湿润的南方到干燥的西北,从北京舒适的研究环境到兰州艰苦的科研条件,先生毅然服从组织决定,没有丝毫怨言。在最艰苦的岁月里,先生始终没有放弃对事业的追求,为大气科学学科的发展做出了卓越的贡献,成为兰州大学大气科学学院的奠基人。

1987年,兰州大学成立大气科学系,先生任第一任系主任。2004年,学校为了更好更快地发展大气科学学科,成立了大气科学学院,先生任名誉院长。

从1972年到2004年,先生见证了大气科学学院从一个专业到一个系,再到一个独立学院的发展之路。这其中浸透了先生的心血,以及一代代气象人的汗水。而今,已步入耄耋之年的先生,仍心系大气科学教育事业,时刻关心着大气科学学院的发展。常来学院为晚辈报告讲学,讲授专业课程,与青年教师谈心交流,为教学和科研工作建言献策。

后辈学人如相问,一片冰心在玉壶。先生把一生都奉献给了气象事业。不论事业、功名、生活、命运、境遇逆顺坎坷,他都坚守不辍、矢志不渝,这也时刻激励着兰州大学大气科学学院的每一位教师和学生,不断进步、不断前行。

1947年亲友合影(二排右二为丑纪范)

1953年在北京大学物理系学习

2009年获兰大百年特殊贡献荣誉(右四为丑纪范)

5. 结语

2013年是丑纪范先生八十大寿,他为气象事业奋斗了整整60年。一甲子的时光,中国大地风云变幻,先生一直活跃在气象领域,用他的智慧观察天地,体悟生命。先生虽然年事已高,却依然没有停止探索。大道至简,只能体悟,不可言说。先生始终将自己看作是认识自然的学生,这份对自然规律的敬畏和谦虚,也许正是先生心中的大道。或许我们能从先生学术的大成就上窥之一二吧。而即使是这一二,也足以让我们这些学生晚辈受益匪浅,成就生命的大气象了。

在此,我谨代表我个人及兰州大学大气科学学院的全体师生向先生八十华诞及在大气科学领域笔耕六十载不辍之荣,表示最真诚祝贺和最真挚的祝福,愿先生古稀重新,健康永驻,福寿绵长!

(作者单位:兰州大学)