低碳社区行动能力评估:从行为转变到社区系统转变

2014-02-28宋蕾

宋蕾

(中国浦东干部学院教学研究部,上海201204)

低碳社区行动能力评估:从行为转变到社区系统转变

宋蕾

(中国浦东干部学院教学研究部,上海201204)

个人低碳行为的转变遭遇四种困境,即集体效应困境、社会习俗困境、社会-技术体系困境和心理困境。要破解四种行为困境,需要促进社区系统的低碳化,从而为集体行为的转变提供具有孵化作用的“小生境”。研究构建社区行动能力的评估框架,研究采用案例分析的方法对社区系统低碳转变能力进行评估。研究结果表明,低碳社区发展需要建立在政府、企业和NGO组织的协同构建上,但其关键是增加社会资本存量。

地缘经济政治;次区域;西南周边;中印缅孟经济走廊;中巴经济走廊

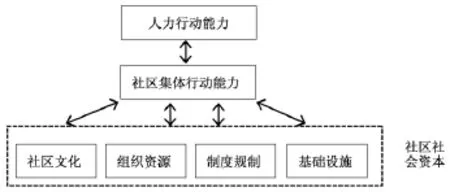

集体行动可以促进个体低碳行为的转变,但集体行动需要在低碳化的社区系统中孵化。社区系统的低碳化转变及其促进集体低碳行为的能力被称为低碳社区行动能力。影响低碳社区行动能力的要素包括:组织资源、制度规制、基础设施和社区文化的欠缺。根据低碳社区主导者和组织形式的不同,不同类型的低碳社区具有不同的低碳转变能力。

一、个人行为转变的社会“嵌入性”

低碳经济发展要求人们在能源相关的行为方式上发生转变。近年来,行为方式转变研究屡见不鲜,且主要基于科尔曼的理性选择理论,即:假设个人是“理性经济人”,个人行动追求经济效益的最大化。[1]该理论认为,引导个人行为转变的关键在于分析个人行动的行为动机、[2]个人行为的社会影响因素等。[3]科尔曼的理性选择模型被进一步演化成多种行为转变理论。各种理论之间的不同之处在于研究选择的内生变量(行为动机)和外生变量(社会影响因素)的差异上。[4]例如,行为转变的内生变量可包括:认知水平、教育程度、价值观(道德、伦理、审美等)、行为习惯和行为准则等,[5]外生变量主要指社会经济系统的技术、经济、制度安排和社会资本的影响等。[6]

尽管“理性选择”模型为引导公众节能行为的转变提供了政策制定的依据,但由于个人行为的社会“嵌入性”,针对个体行为的相关激励政策在转变公众节能理念的实践中仍缺乏成效,或仅仅在短时期内产生行为转变的效用。Heiskanene认为政策对个人行为激励的失效,主要产生于行为转变的四种困境:集体行动的困境、社会习俗的困境、社会-技术的系统刚性和心理困境。[7](1)“集体行动的困境”是指尽管个人或少数群体认识到能源节约的重要性,并采取措施,但多数人想“搭便车”,抱有“我不做总有人去做”、“有我没我影响不大”的心理。如此一来,少数群体的节能贡献在非低碳的集体行动中被稀释。(2)“社会习俗的困境”是指消费行为受到文化背景、生活习俗和宗教信仰等方面的影响,使得个人的用能习惯存在“锁定效应”。例如,地方居民习惯的衣着量、居民洗澡次数、洗澡时间、饮食偏好、出行方式、娱乐方式以及工作习惯等,决定着个体能耗的多少,同时也影响资源的有效利用率。此外,目前电视网络等媒体宣传和引导的“自动化”、“现代化”生活模式,也可能在未来影响居民的生活习惯,如:改“太阳晾衣”为“机器烘干”等,低能耗的生活习俗反而向高碳化转变。(3)“社会-技术的系统刚性”是指技术模式和产业结构在发展过程中存在连贯性和“路径依赖”,造成了城市基础设施容易被锁定在高能耗、高排放的技术应用上。在高碳化的社会经济系统中个人节能行为转变只能是“昙花一现”,缺乏可持续效用。[8](4)心理困境是指个体消费者的低碳活动,往往面临与社会惯例相矛盾、生活不便捷等阻力,他们看不到自己行为转变所产生的影响,并时常陷入“无助”、“孤立”的情绪中。即节能行动的公民赋权由于缺乏集体影响的反馈过程而被逐渐弱化。

图1 社区系统低碳化和集体行为转变的阻碍域

可见,低碳生活模式的转变是一个集体行为转变的过程,而非靠个人单打独斗。只有集体的努力才能合理产生必要的规则、规范和文化认知,支撑新的发展模式,并摆脱现有制度框架下的“路径依赖”。[9]此外,节能行为转变的四个困境也表明,无论是个体还是集体行为的低碳化转变都会遭遇来自多个域的阻力,其中包括社会文化域、社会技术域、基础设施域、正式性规范的政策域(如:政策法规等制度安排)和非正式制度规范的社会心理域(包括:习惯、认知、消费行为偏好以及心理预期等)。因此,集体行为转变的发生需要一个“小生境”(niche)的保护与孵化,以避免市场选择和现有制度安排的影响。[10](如图1)而社区发展恰恰满足了这种“小生境”的特质。香港社会服务联合会社区发展部在1986年发表的《社区发展立场书》中,将社区发展定义为:“一个提升社会意识的过程,以集体参与鼓励居民识别和表达本身需要,并因而采取适当行动。”[11]本文将主要探讨社区发展在塑造公众节能行为过程中如何发挥“小生境”的促进作用,以及低碳社区行动的阻碍因素和激励因素分析。

二、低碳社区能力的分析框架

如上分析,社区系统化的低碳转变,可以提高节能降耗的集体行动能力,从而促进个人行为的转变。[12]社区系统化的低碳转变和社区集体行动的能力被称作“低碳社区能力”。

前人研究认为,较高的社会资本和社会凝聚力有利于培育出更多环境友好行为,提升社区居民的环境意识和参与意愿,激励环境友好的集体行为。[13]社会资本被认为是一种有效解决集体行动问题的方式,也是集体行动能力的重要组成部分。社会资本有三个主要要素:关系网络、规范和信任。[14]这三个因素融合在社区的文化、物质资源(如:公共基础设施)和组织资源中。本研究拟将低碳社区的集体行动能力进一步细区分为:组织资源、社区文化、制度规制和基础设施。[15](如图2)

组织资源是指组织拥有或者可以配置的各种要素,包括:资金、信息、关系、形象、人力等资源。此外,由于人们对不同社区组织的信任程度不同,导致了人们参与社区行动的意愿不同,从而使集体行动的组织成本存在差异。因此,对社区组织的信任不仅是一种社会资本,也是重要的组织资源。

社区文化是社区的地域特点、人口特性以及居民长期共同的经济和社会生活的反映,具体可表现为社区居民大体一致的价值理念、生活方式、习惯、行为模式等。社区文化对居民的价值观、行为方式、用能习惯具有越来越明显的影响力。一方面,社区可以通过文化活动、教育、宣传等途径对居民的素质和低碳行为进行非正式的规范;另一方面,社区文化可以增强居民的社区意识,使人们对所在社区产生认同感、归属感和参与感。在社区发展中,当社会凝聚力不断增强,任何背离社区文化的行为必然会遭到社区居民的反对,这对人们行为无疑是一种约束力。

制度规制指社区内的正式规范,包括:法律、排放标准、节能指标等。基础设施主要是指导致社区资源利用、生活能耗产生差异性的公共设施供给情况。如社区是否设置垃圾分类设施;社区是否使用太阳能等清洁能源以及建筑节能环保材料;社区供暖方式、温度可调节性、废水处理和水循环利用等。社区的能源供应结构在很大程度上决定了家庭的燃料选择。

图2 低碳社区行动能力的关系图

三、低碳社区行动能力评估:基于社区建设的实践案例

近年来,低碳社区的实践行动较为活跃。根据设计原则的不同,低碳社区的典型样本包括:英国贝丁顿的“零能耗社区”、德国弗班的“学习型规划社区”、瑞典韦克舍的“绿色城市”。[16]根据低碳社区的建设途径和内容,其典型案例包括:曼彻斯特“基于区域空间的社区”、芬兰“基于行业空间的社区”、匈牙利“基于利益导向的社区”、圣弗朗西斯“基于虚拟空间的社区”。本研究拟根据社区低碳行动的组织形式不同,将低碳社区的实践活动归纳为三种模式:政府引导型、企业引导型和NGO引导型。研究目的是评估不同组织形式下的低碳社区行动能力。

(一)政府引导的公共建筑节能改造项目

长宁区作为上海市低碳发展实践区之一,积极探索低碳示范区建设。该低碳示范区以虹桥地区为重点,通过申报世界银行全球环境基金(GEF)项目的方式开展。长宁区低碳社区模式为“政府主导+公司运作+国际项目合作”,示范区以虹桥地区3.15平方公里范围为重点,主要涉及100幢公共建筑,总面积396.75万平方米。实践区低碳节能范围涵盖:①既有建筑节能改造和新建建筑低碳节能;②低碳能源集成与结构优化;③区域性分布式供能;④可再生能源在建筑中的应用;⑤交通和行为节能措施等。该案例呈现的社区行动能力表现出如下特点。

1.组织资源。为推进实践区建设,2009年开始长宁区由区发改委牵头,采取合同能源管理的模式,即委托上海腾天节能技术有限公司着手建设实践区建筑能效监控平台,从而量化评价减碳目标。该平台不仅可以考量、监察、预测用能单位的能耗情况,评估能耗漏洞和节能潜力,而且可为楼宇业主、物业管理单位、合同能源公司等各类需求方提供基于分项计量数据分析的各种应用服务,引导和促进区域低碳节能服务产业的发展。

2.制度规制。在政府主导下,长宁社区对主要大型公共建筑的用能情况调查后,编制了虹桥地区用能情况调研报告和分布式供能发展规划,并制定《长宁区节能减排工作实施方案》。此外,长宁区发改委设立节能减排专项资金,对建筑节能、交通节能、社区节能、合同能源管理节能技术、节能统计基础等分别给予补贴奖励。

3.基础设施。长宁区102栋建筑物内安装分项能耗计量装置,采用远程传输等手段实时采集能耗数据,实现对区域建筑用能总量、能耗指标、能效指标等全方位监管;同时实现对重点建筑能耗的在线监测、动态分析和节能运行调节。通过数据分析,分项计量平台会生成一份“体检报告”,业主和物业公司很快就能知道能耗漏洞在哪里,节能潜力在哪里。知道了“身体”哪里“生病”,专家“医生”就会及时对症下药,提出合理化、个性化的节能改造方案。

4.社区文化。长宁区建筑节能不仅推广了分项计量和能效监管的相关知识和技术应用,在一定程度上也影响了居民的用电意识和用电习惯。如:长宁区有关部门表示,有些居民原先不愿选择节能灯,但通过观察社区里公共部位用电量的变化后,接受了节能环保的生活方式,有意识地把白炽灯换成节能灯。但总体来讲,该项目是一个自上而下的节能项目,社区居民的直接参与度较低,社区文化在节能行动中的作用要远远弱于制度规制的作用。

(二)企业引导的社区垃圾分类项目

万科物业主导的垃圾分类项目,鼓励居民首先将“可回收物”分出,其余垃圾分门别类投放。该项目对厨余垃圾收集后,利用生化处理设备就地消化,以达到无害减量的目的;对有害垃圾和玻璃等分别收集后,积存到一定数量,联系环保部门收纳处理;剩余垃圾在收集后统一运至垃圾压缩站,经过分拣后压缩处理。万科垃圾分类的效果显著。目前的分类垃圾减少量高达46%,平均每个社区都实现了25%以上的垃圾减量,每年将减少超过7000万吨垃圾。业主环保意识和低碳行动均发生明显转变。该案例呈现的社区行动能力表现出如下特点:

1.社区组织资源。万科物业为社区提供的组织资源除物资、资金等外,还包括关系资源,即蕴含在政府组织、商业组织、业主、非政府组织的关系网络中一种社会资本。万科的垃圾分类需要业主自行分类、物业公司辅助分拣清运和后端处理三个环节的衔接和配合。物业公司和业主、物业公司和地方政府(如负责后端处理的环保部门)、物业公司和社区外的社会资源之间的网络联系强弱和信任程度,直接影响利益相关者的参与意愿、项目的运营成本等。可见,关系网络中利益相关者之间互动需求的强弱和信任关系,决定了社区集体行动的凝聚力强弱。

2.制度规制。为了督促居民垃圾分类,万科建立垃圾分类工作管理体系。根据万科建立的《垃圾清运管理制度》,万科物业公司的品质管理部或者总经理办公室负责垃圾分类的统筹工作;社区物业服务经理负责垃圾分类的推进工作;每栋楼设置专门负责垃圾分拣的岗位,由专人负责,并把居民垃圾分类纳入每栋楼管理员的绩效考核指标。此外,负责人对垃圾分类的结果进行完整的数据监测,并形成包括分类准确率、减量效果、社区活动等详细信息的月报,据此开展垃圾分类上的改进。

3.基础设施。万科物业为社区免费配置分类垃圾桶、分类运输车、垃圾分类手册等,鼓励业主自行开展垃圾分类。除此之外,万科物业还投入大量资金,支付二次分拣房等硬件的经费、更新费用,以及宣传活动和清运人员的维护经费。社区的基础设施得到良好的改善,为居民低碳化行为模式的转变奠定了“硬”环境,但依靠企业投入的该模式较难被复制和推广。为促进社区的低碳行动,政府应从现金、厨余设备、宣传品、厨余垃圾清运等多方面给予社区资金补贴或物资补贴。

4.社区文化。该案例中,社区文化对促进业主行动能力至关重要。万科小区积极开展推广活动,如赠送户内分类垃圾桶、再生资源换积分、垃圾分类小使者、“低碳进行曲”系列活动、业主恳谈会等,这些丰富的节能宣传教育活动在社区营造了节能减排的社会氛围,引导居民节能意识,并将这种意识逐步转化为行为习惯。2006-2009三次对业主的垃圾分类调查问卷结果显示居民参与程度:认知率50%,参与率70%,办公场所分类投放准确率80%;小区公用容器分类投放准确率60%。

(三)NGO引导的绿色办公室项目

香港商界是最大的能源消耗者。在对抗气候变化问题方面,香港商业界的节能降耗行为将扮演关键角色,其节能意愿和行为可有效减少香港整体的碳足迹。2009年10月,世界自然基金会(WWF)在香港启动首个“低碳办公室”计划(Low-carbon Office Operation Program,LOOP)。该项目提倡通过改变个人的“办公习惯”或者通过调整公司的管理模式来提供低碳型、环保型的商业社区运营方案,帮助减少办公室的碳排放。采用广义社区定义,香港商界可视为具有内在关联的“大社区”。该社区项目通过4个环节实施:第一环节:自我节能评估。WWF开发和提供一系列网上工具(如:“GHD-easy”计算工具),帮助企业了解自身办公室的碳排放情况,实现企业自我的节能监督,并寻找节能的优化方案;第二个环节:第三方节能评估。企业申请第三方的能源审计服务,开展减排评估并形成评估报告;第三个环节:WWF评估。WWF对第三方的能源审计报告进行复审,并根据公司的整体表现,评定公司可获得的LOOP标识级别;第四个环节:WWF授予企业LOOP标识,并通过颁奖等仪式授予优秀企业奖励。其特点如下。

1.社区组织资源。WWF作为非政府组织,其提供的组织资源主要体现在信息资源和形象资源上,而这些组织资源是帮助企业认识能耗情况,形成减排内动力的关键。从信息资源方面看,WWF开发的“GHD-easy”计算工具,不仅记录企业温室气体的排放情况,而且根据公司的基本设施、办公室设施技术以及管理模式,为企业提供具有针对性的低碳运营范本。此外,WWF也为企业设计自我评估问卷,帮助其评估自己的碳排放表现;从形象资源方面看,一方面,在企业内部,企业主往往期望通过降低办公能耗来减少生产成本,但公司员工缺乏内在动力。WWF作为非营利的绿色组织介入,通过鼓励企业员工选择低碳办公设备,减少商务旅行,将节能降耗的理念融入企业文化,从而影响员工的工作态度、办公习惯和减排行动的参与感。另一方面,在企业外部,对于获得LOOP标识的参与企业,WWF将公司的减碳个案发布于媒体加以宣传,可以在客户、供应商等利益相关者中树立环境保护的良好形象,从而提升企业的市场竞争能力。

2.制度规制。LOOP项目设置明确的低碳办公室评级指标,其包括:办公室的燃烧活动和商务车辆的燃油排放导致的直接排放、(办公室的照明、电脑及办公设备等)能源使用引致的间接排放,以及其他排放如:商务交通和旅行排放的温室气体、食物和废水处理的耗电排放等。该评级指标已经成为企业和企业员工转变行为模式的参照标。

3.基础设施。LOOP计划中的“低碳化”基础设施投入较低。参与企业在设备购买中,往往采纳使用有能源标签的产品,或选择低碳电器等如:使用水帘空调、节能灯管、太阳能热水系统等。但是如果节能产品明显增加企业的运营成本,参与企业则会放弃该种低碳运营方案。

4.社区文化。LOOP计划中参与企业采取赋权与奖励机制相结合的方式,激励全体员工的减排参与,使得该案例中的低碳文化塑造较前两个案例更具内动力。如:参与企业通过制定绿色战略规划和设置“绿色委员会”,明确公司的年度减排目标和责任监管人。往往“绿色委员会”的成员从员工中选出,并对员工赋权,使员工参与减排方案的制定、计划的实施和监督等;公司也通过开展节能减排的竞赛活动、现金奖励等方式激励员工的节能行为转变。2011年的LOOP项目评估报告显示,参与LOOP计划的企业员工年均减碳量为3.52吨/人,其中减排的主要领域集中在电力能耗、商务旅行的和员工通勤的温室气体排放,这三部分的减排量占总减排量的90%。

四、社区系统低碳化转变的效用分析

基于以上案例分析,社区系统(如图1)的低碳化转变促进了社区集体低碳行为的转变,但不同的利益相关者主导的低碳社区建设有各自的优劣。

(一)政策规制因素

长宁区政府引导的低碳社区建设,在政策、基础设施和技术三个域方面取得实质性成果。这是因为,政府部门主导的低碳社区行动,在资金支持、政策引导和制度体系建设方面具有优势。如:具有强制性规制效力的能效监测平台、《长宁区节能减排工作实施方案》、节能减排考核等制度体系的建设,以及节能专项基金的设立等。尽管其他两种低碳社区实践也注重“制度规制”的能力建设,但主要为非正式的制度规制。万科垃圾分类项目的政策规制主要针对垃圾分类的科学管理。为了保证社区居民的广泛参与,万科物业只能通过在每一栋楼安排一位垃圾分拣员,对不配合的业主“动之以情,晓之以理”。此外,由于企业主导的低碳社区缺乏具有强制性的政策规制,万科物业相关人士表示,在推进社区垃圾分类时,遭遇的最大阻力就是“如果分类过细,居民产生逆反情绪,则项目失败”。WWF的LOOP项目评估中,设置有“减排制度”评估一项。据评估报告显示,参与企业在“减排制度”方面的表现一直存在回落趋势。

尽管长宁区的低碳建设采取了“政府+企业”的运营模式,但由于该项目缺乏有效的公众传导机制,社区低碳文化的建设能力偏弱,社区居民在低碳文化认同、信任和互惠基础上的行为转变呈现弱显性。相比而言,企业和NGO引导的低碳社区建设中,更注重对社区社会资本的培育,促进社区成为一个真正的低碳共同体。

(二)社会资本因素

驻社区企业和NGO可在政府与社会之间发挥桥梁和纽带作用,从不同角度引导公众参与,促使公众形成节能理念,并通过社区信息、文化和社会关系等社会资本构成舆论监督机制。在万科案例中,万科发挥企业的资源优势,积极推进社区公共服务社会化的运作,建立了多层次、多方面合作的社区垃圾分类体系,该体系的相关参与者包括:社区居民、资源化垃圾处理企业、万科物业和城市环卫部门等。作为该体系的核心,万科社区的居民在参与垃圾分类的活动中,逐渐形成普遍共识、集体认同和集体归属感,甚至形成行为惯性时,这种“信任半径”[17]将通过社会网络向外辐射,从而促进垃圾分类体系的相关绿色产业和低碳技术的市场化发展。

WWF作为NGO组织,引导的绿色办公室建设,注重通过技能传播(如:提供低碳办公室运作模式范本、为企业设计自我评估问卷等)、行为示范和形象宣传(如标识认证等)等方法将低碳发展的理念和方法传递给参与企业。但其关键不是让企业主“自上而下”地传播这些理念和方法,而是使企业员工成为LOOP计划的主角,成为企业低碳发展的决策者、监管者和执行者,从而激发他们的低碳行为热情,增加社会资本的存量。作为绿色办公室的主要利益相关者,企业员工在这一过程中,往往产生强烈达成认知共识和行动的同质性,提升个体坚持低碳行为的成就感。

(三)能效监测和碳盘查体系建设因素。

目前,我国的低碳社区建设面临的最主要问题就是社区能效评估和碳盘查体系的缺失。社区碳盘查和能源监测平台的主要功能包括:一是建成社区基础设施节能改造的科学基础;二是帮助公众获知自身的碳排放量;三是打造碳基金、碳补偿和碳交易的运行基础;四是树立商业社区的企业形象。缺失能效评估和碳盘查的低碳社区建设就如同“瞎子摸象”。在本研究的三种低碳社区实践中,碳盘查体系的建设成为促进集体低碳转变的关键。长宁社区通过建立能效监测平台,委托第三方核算社区家庭能源、建筑能源、个人交通、公共交通等的使用情况和碳排放量,从而分析碳足迹和优化减排的能源管理体系。长宁社区的碳盘查是政府主导的强制性盘查,分类核算详细且盘查范围广泛;万科社区主要通过自查的方式核算社区垃圾分类的排放情况,因此其碳核查的规模和核查范围较小,属于自愿性盘查。WWF引导的绿色办公室项目,采取“自查+第三方盘查”相结合的方式。首先通过WWF向企业提供的“GHD-easy”排放计算器和评估问卷,除了记录温室气体的排放情况,帮助企业获知自身的碳排放量外,还根据公司的基本设施、办公室设施技术以及管理模式,评估公司在减少碳足迹方面的表现。自查程序后,参与企业可以自愿选择“是否要”、“何时要”第三方介入的能源审计和碳排放核查,但参与企业只有通过了第三方的碳盘查,才可以获得WWF认证的LOOP标识。WWF将获得认证的公司减碳案例,发布于媒体加以宣传,加强节能企业的品牌形象。

(四)组织资源因素

三种模式的低碳社区发展中,政府主导的低碳社区发展,在资金、技术和强制性政策规制方面具有丰富资源,但“自上而下”的垂直管理不利于社区社会资本的培育,社区系统的低碳化多停滞在基础设施的“暂时减碳”而非行为模式的根本转变。企业主导的社区低碳转型,也具有社会资源多的优势,但其关键在于社区企业要有低碳意识,并愿意承担社会责任和投入相应资金。如果企业自我规制能力较强,则可以在社区低碳化转变中发挥积极作用。反之,则难成功。此外,企业主导的低碳社区发展存在局域性,即受限制于企业的经营行业或兴趣领域。如万科物业主导的低碳社区发展仅局限于垃圾分类的减碳活动。NGO主导的社区发展对公众的低碳意识影响力广泛,但由于NGO引导的低碳社区行动,缺乏人力、财力、物力的支持,NGO在低碳社区发展中只起着“催化剂”作用。即社区要具备一定低碳发展的条件时,NGO组织的介入才能发挥增加社区社会资本的推助作用。在WWF引导的LOOP计划里,参与企业多为不同商业行业的领头企业。这些企业具备良好的财力、物力和低碳领导力(这里指企业领导者的低碳认知水平较高)。一方面,WWF通过LOOP计划,帮助参与企业实现低碳转型;另一方面,WWF对获得LOOP认证的企业宣传,树立参与企业的低碳形象,促进了领头企业在整个行业中的带动作用。

五、结语

社区系统的低碳转型,可以消除四种低碳行为困境:集体行动的困境、社会习俗的困境、社会-技术的系统刚性和心理困境。但是低碳社区发展需要建立在政府、企业和NGO组织的协同构建上。政府要充分发挥政策引导、制度建设作用,形成可以影响个人低碳意识和用能习惯的外部环境;要运用法规制度等强制性手段和设立社区专项基金,构建社区的能源监测平台和碳盘查体系,孵化和推广低碳技术在社区基础设施和家庭能耗产品中的应用。即社区的技术域、基础设施、政策规制域的低碳化需要政府占主导地位。

另一方面,社区文化域、社会心理域的集体行动能力提高,需要企业和NGO占主导地位。随着社区功能的发展和完善,政府要对社区赋权,收缩政府对社区的直接规制,并通过激励企业和NGO的参与,培育和积累社区社会资本存量,促进公众在低碳社区中形成利益共识、组织信任和互惠合作的“依存感”。社区个体在低碳社区建设中的依存度和信任度高,则当个人低碳行为转变获得社区其他成员的“广泛认同”时,个人低碳行为转变产生成就感,消除了“无助”、“孤立”的抵触情绪;反之,当个人用能习惯违反了社区文化、社会范式时,其他成员会对其构成惩罚机制,从而克服“搭便车”的行为困境。因此,企业和NGO主导的低碳社区发展,可以增强社会资本存量,增强集体行动的能力。

(潘家华研究员、自然基金会(WWF)上海办公室王倩对本文提出宝贵意见;上海腾天节能技术有限公司、自然基金会(WWF)香港办公室、万科物业公司在案例素材收集方面提供了帮助,在此一并致谢!)

[1]王芳.环境社会学新视野:行动者、公共空间与城市环境问题[M].上海:上海人民出版社,2007.

[2]王建明.消费资源节约与环境保护行为及其影响机理——理论模型、实证检验和管制政策[M].北京:中国社会科学出版社,2010.

[3]郭琪.公众节能行为的经济学分析及政策引导研究[M].北京:经济科学出版社,2011.

[4]Jackson,T.Motivating Sustainable Consumption:a review of evidence on consumer behaviour and behavioural change[J].Energy Environment 2005,15(1).

[5]Kollmuss,A.;Agyeman,J.,Mind the gap:why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior[J]. Environmental education research 2002,8(3).

[6]Podsakoff,P.M.,MacKenzie,S.B.,Lee,J.Y.,Podsakoff,N.P.. Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of applied psychology 2003,88(5).

[7]Heiskanen,E.,Johnson,M.,Robinson,S.,Vadovics,E.,Saastamoinen,M.Low-carbon communities as a context for individual behavioural change[J].Energy Policy 2010,38(12).

[8]Abrahamse,W.,Steg,L.,Vlek,C.,Rothengatter,T.A review of intervention studies aimed at household energy conservation[J].Journal of Environmental Psychology 2005,25(3).

[9][芬]海迈莱伊宁,里斯托·海斯卡拉.社会创新、制度变迁与经济绩效——产业、区域和社会的结构调整过程探索[M].清华大学启迪创新研究院,译.北京:知识产权出版社,2011.

[10]孙启贵.社会-技术系统的构成及其演化[J].技术经济与管理研究,2010,(6).

[11]贾志科.社会资本与社区发展[J].湖南社会学,2009,(4).

[12]叶昌东,周春山.低碳社区建设框架与形式[J].现代城市研究,2012,(8).

[13]Jones,N.,Clark,J.,Tripidaki,G.Social risk assessment and social capital:A significant parameter for the formation of climate change policies[J].The Social Science Journal 2012,49(1).

[14]黄晓东.社会资本与政府治理[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[15]Chaskin,R.J.Building Community Capacity A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative[J].Urban Affairs Review,2001,36(3).

[16]辛章平,张银太.低碳社区及其实践[J].城市问题,2008,10(159).

[17]燕继荣.社区治理与社会资本投资——中国社区治理创新的理论解释[J].天津社会科学,2010,(3).

[责任编辑 李冲锋]

Evaluation of Action Ability of Low-carbon Community:Transition from Behavior to Community System

SONG Lei

(China Executive Leadership Academy Pudong,Shanghai 201204,China)

There are four difficulties for individual behavior change:collective effect,social custom,social-technical system and psychology.It needs the promotion of low-carbon community system to break the deadlocks for the incubation habitat.The research adopts case studies to evaluate the change ability of low-carbon community.The result shows that the development of low-carbon community is based on the collection of government,company and NGO with the key to increase social capital.

low-carbon community;behavior change;community system;collective action ability

C912.68

A

1674-0955(2014)04-0129-08

2012-11-25

作者主持的国家社会科学基金青年项目“我国低碳发展的低碳激励机制研究”(编号:11CJL055),博士后基金项目“我国低碳城市治理的生态补偿机制研究:以长三角为例”(编号:2012M510056)的阶段性成果

宋蕾(1979-),女,河南平顶山人,中国浦东干部学院教学研究部副教授,中国社会科学院城市发展与环境研究所博士后。