喀斯特黄壤区侵蚀性降雨及产沙特征分析

2014-02-27张文源王百田杨光檄张科利

张文源,王百田*,杨光檄,张科利

1. 北京林业大学水土保持学院,北京 100083;2. 贵州省水土保持监测站,贵州 贵阳 550002;3. 北京师范大学地理学与遥感科学学院,北京 100875

喀斯特黄壤区侵蚀性降雨及产沙特征分析

张文源1,王百田1*,杨光檄2,张科利3

1. 北京林业大学水土保持学院,北京 100083;2. 贵州省水土保持监测站,贵州 贵阳 550002;3. 北京师范大学地理学与遥感科学学院,北京 100875

侵蚀性降雨研究是坡面侵蚀计算的前提性工作,以往喀斯特黄壤区的有关研究多因数据序列较短难以得出有效结论,或更集中于微观过程的观测,不能推广到自然状况下大尺度上的研究应用。确立降雨侵蚀力指标结构及不同下垫面的侵蚀性降雨标准,并结合相关背景资料模拟流域降雨侵蚀状况,对于喀斯特黄壤区的水蚀预报具有重要价值。文章分别观测了贵州中部和西部2个小流域的耕地、草地和人工林地3种径流小区5年的降雨产沙数据。通过计算最小降雨侵蚀力偏差系数Rcv对应的雨量雨强标准,并应用错选度,剔除率和损失率3个指标进行对雨量和雨强标准进行评定,在此基础上分析该区域的侵蚀性降雨分布和不同下垫面的产沙特征,得出以下结论:1)降雨动能和最大30 min降雨强度乘积为计算降雨侵蚀力指标的最佳结构形式,降雨侵蚀力指标可以通过降雨量和最大30 min降雨强度乘积进行简易计算;2)黄壤裸地的侵蚀性降雨指标应采用最大30 min降雨强度,其值在9.6~10.2 mm·h-1之间,耕地的侵蚀性降雨指标应采用雨量标准,其值在15 mm左右,水土保持措施可明显提高侵蚀性降雨标准,较裸地和耕地分别提高55%和25%以上,复杂下垫面宜采用雨量标准,低植被覆盖下垫面宜采用最大时段雨强标准;3)贵州西部和中部侵蚀性降雨总量分别占年降雨总量的36%和38%,主要分布在5~8月,研究区年均降雨侵蚀力在1700~1800(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1),明显低于同纬度带的红壤和紫色土;坡面产沙量年内分布极为不均,少数的暴雨贡献了绝大部分的产沙量;4)无人为干扰的灌木草地水土保持效果最佳,顺坡耕作玉米严重加剧土壤侵蚀,减少人为扰动是治理的关键。

喀斯特;黄壤;降雨侵蚀力;侵蚀性降雨标准;产沙特征

降雨是坡面土壤侵蚀最主要的外力,把降雨引起土壤侵蚀的潜在能力称为降雨侵蚀力,而在所有的降雨事件中能够引发真正意义的土壤流失的降雨称为侵蚀性降雨(谢云等,2000)。降雨侵蚀力和侵蚀性降雨标准的确定是水蚀区土壤侵蚀预报和模拟的前提性工作。早期有美国的Wischmeier(Wischmeier和Smith,1958)依据径流小区多年数据拟定侵蚀性降雨雨量标准,并用降雨动能E和最大30 min降雨强度I30的乘积EI30来计算降雨侵蚀力,提出了通用土壤流失方程(USLE);王万忠(王万忠和焦菊英,1996)在黄土区应用频率分析的方法,求得了黄土地区侵蚀性降雨的4种标准。此后诸多学者基于频率分析的方法分别在黑土(张宪奎等,1991)、红壤(郑海金等,2009)和紫色土地区(李林育等,2013)建立了各自的侵蚀性降雨雨量或雨强标准,近年来谢云(谢云等,2000)等又提出以侵蚀力偏差系数来计算侵蚀性降雨标准,该方法计算侵蚀性降雨需要至少5~7年的连续观测才能达到较高的可信度(刘和平等,2007;金建君等,2001;汪邦稳等,2013)中国的降雨侵蚀力指标基本结构仍沿用了EI的形式,在不同的地区出现了降雨动能和时段雨强不同的组合形式,这其中以EI30、EI60、E60I303种形式为主(孙泉忠等,2011),王万中认为EI30可以适用于全国的降雨侵蚀力计算(王万中等,1995)。由于降雨动能计算繁琐,许多学者又通过对降雨指标的各种复合形式与侵蚀量的回归决定系数分析,提出了降雨侵蚀力的简易计算方法。

位于中国西南的喀斯特山区有着独特的水文地质环境,黄壤土分布区土层普遍较薄,传统意义上的轻度侵蚀即可造成重大危害,然而该区域水土流失观测工作起步较晚,以往研究多集中在模拟降雨或者冲刷实验的基础上分析不同下垫面的侵蚀特征,这有助于理解微观尺度上的侵蚀机理却不能推广到自然状况下大尺度上的研究应用;少数径流小区观测1~2年的数据不能全面代表地区降雨和侵蚀特征(纪启芳等,2012;孙泉忠等,2013),其结果无法用于侵蚀性降雨标准和降雨侵蚀力的计算。耕地、草地、人工林地是喀斯特黄壤区3种典型下垫面,本文分别对上述下垫面位于贵州中部和西部2个小流域的径流小区5年的观测数据进行分析,初步确立黄壤的侵蚀性降雨标准及降雨侵蚀力的结构形式和简易计算方法,在此基础上分析该区域的侵蚀性降雨分布和不同下垫面的产沙特征,结合相关背景资料模拟流域降雨侵蚀状况,对于流域的水蚀预报具有重要价值。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

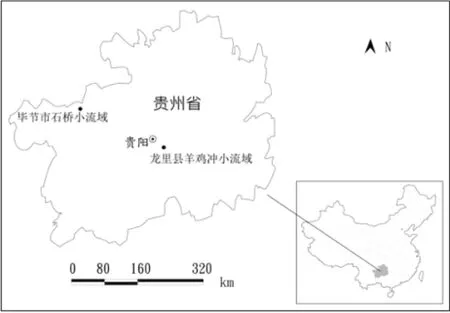

本研究选取贵州省中部的羊鸡冲和西部的石桥小流域为典型代表,见图1,两条小流域均属于长江流域乌江水系,亚热带湿润季风气候,降水集中于6~9月,流域内喀斯特地貌发育,石漠化程度均以轻度为主,土壤以黄壤为主;两小流域内均有贵州省水土保持监测定位站。羊鸡冲小流域位于龙里县境内,属乌江水系三沅河支流,中心位置为107°00′53″E,26°26′58″N,总面积11.89 km2。岩溶中低山丘陵地貌,海拔1150 m~1650 m。主要出露泥盆、石灰系碳酸盐岩间夹非碳酸盐岩地层。年均气温14.7 ℃,无霜期283 d,年均降雨量1158.5 mm。土壤类型主要为黄壤,少量石灰土和水稻土,土层较薄。主要植被类型为常绿与落叶阔叶混交林,植物种以鹅耳枥属(Carpinus)、松属(Pinus)和杉木属(Cunninghamia)为主。石桥小流域位于毕节市鸭池镇境内,属乌江水系六冲河支流,中心位置105°23'7″E,27°15'5″N,总面积35.93 km2。地貌类型为喀斯特峰丛谷地,海拔1400~1742.3 m。出露地层主要为三叠系永镇宁组石灰岩。年均气温14.0 ℃,无霜期258 d,年均降雨量863 mm。土壤类型主要为黄壤,少量石灰土及紫砂土,土层极薄。植被类型以常绿阔叶林为主,原生植被以白栎(Quercusfabri)、响叶杨(Populus adenopoda)、马桑(Coriaria sinica)、盐肤木(Rhus chinensis)等为主;次生植被以松属(Pinus)和杉木属(Cunninghamia)为主。

图1 研究区位置图Fig. 1 The location of the research area

1.2 研究方法

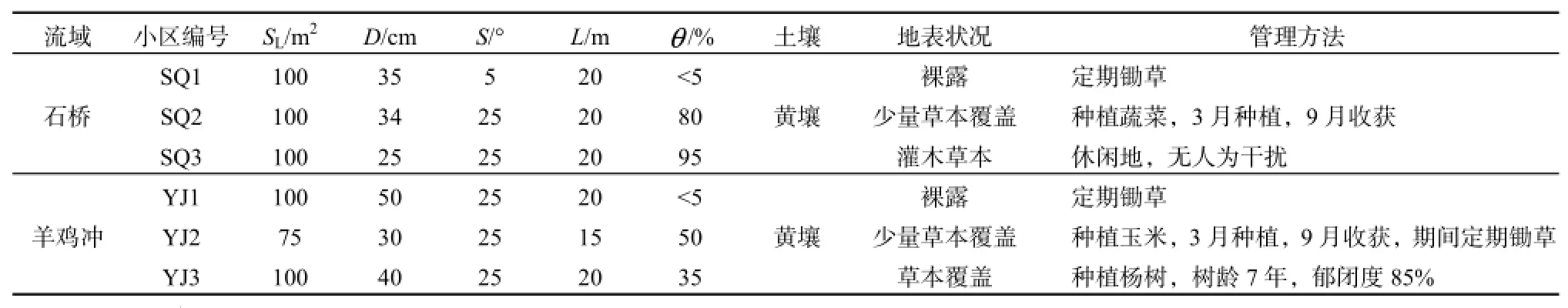

2个小流域在2006年修建了径流小区,其中设置标准小区各一个,管理措施各2种,见表1,小区下方设有集流槽、分流池和径流池,分流级别为一级,分流系数为9。每条流域的径流小区旁设置一台自记雨量计,记录次降雨量、降雨历时和雨强,降雨事件时间间隔大于2 h的记为一次降雨,部分降水数据由中国气象科学数据共享服务网提供,不同水文年按多年平均降雨量的±25%来确定(陈洪松等,2012)。通过记录径流池中的水位来计算次降雨的产流量;每次降雨后搅拌径流池,1 L的取样瓶收集悬移质泥沙,推移质泥沙是将池水放干,将径流池及集水槽中泥沙一并烘干称量,然后计算获取。管理措施自2007年进行,2009年开始正式观测,记录2009─2013年5年的降雨和产流产沙数据。

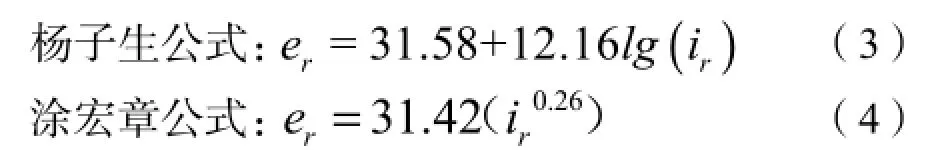

1.2.1 降雨动能E计算

中国南方亚热带区某一时段内单位降雨动能er计算方法主要考虑3种,一是通用土壤流失方程(USLE)中Brown和Foster的经典公式(Brown和Foster,1987),二是闽西地区的涂宏章公式(涂宏章,1994),三是滇东北地区的杨子生公式(杨子生,1999)。最终通过与标准小区产沙的回归分析筛选出适合贵州中西部喀斯特山区的降雨动能公式(王万中等,1995)。

表1 径流小区基本情况Table 1 Basic condition of runoff plots

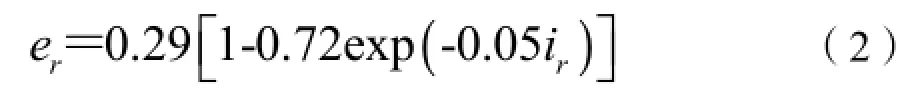

式中,E:次降雨总动能。n:次降雨时段总数。Pr:次降雨某一时段对应降雨量。er的计算主要有如下几种公式:

Brown和Foster公式:

式中:er:某一时段内单位降雨动能(MJ·hm-2·mm-1);ir:对应时段雨强(mm·h-1)。

式中:er:某一时段内单位降雨动能(J·m-2·mm-1)。

1.2.2 降雨侵蚀力指标的确定

本文降雨侵蚀指标R的计算仍然用王万中的方法,即通过降雨单因子指标两两组合后与产沙量回归分析得出决定系数表,以决定系数最高的组合形式作为R的结构。

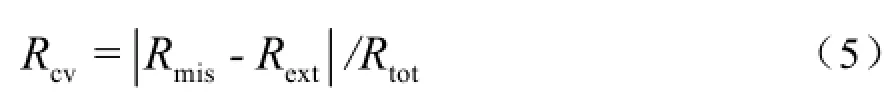

1.2.3 侵蚀性降雨标准计算

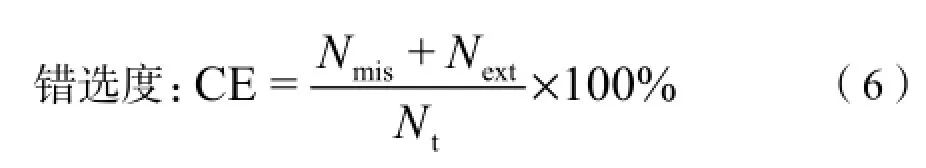

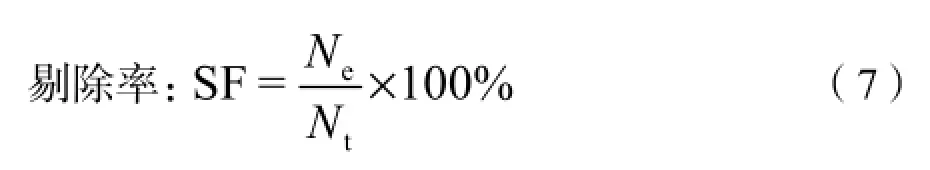

侵蚀性降雨标准的计算采用谢云的方法,即首先计算降雨侵蚀力偏差系数Rcv:因误选造成的降雨侵蚀力误差,以最小偏差系数对应的雨量或雨强值作为侵蚀性降雨标准,通过错选度,剔除率和损失率3个指标进行对雨量和雨强标准进行评定(谢云等,2000)。

式中:Rmis是发生侵蚀而被漏选的降雨侵蚀力之和;Rext是不发生侵蚀而被误选的降雨侵蚀力之和;Rtot是所有降雨事件侵蚀力总和。

式中,CE为错选度,反映所有被误选的降雨事件的比例;Nmis为发生侵蚀而被剔除的降雨次数;Next为未发生侵蚀而被误选的降雨次数;Nt为降雨事件总数。

式中,SF为剔除率,代表因标准的拟定而减少工作量的大小;Ne为剔除的降雨事件数目。

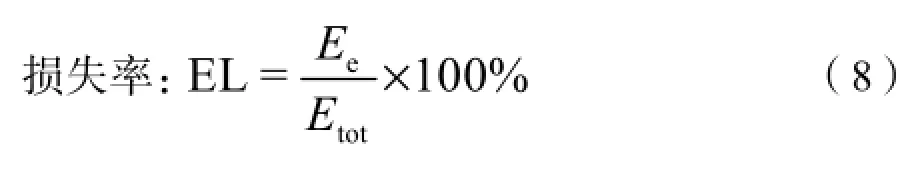

式中,EL为损失率,代表因漏选造成的土壤侵蚀量损失的大小,Ee为漏选的土壤侵蚀量,Etot为土壤侵蚀总量。

2 结果与分析

据2个小流域的水文资料统计得出,石桥小流域近30年的年降雨量有90%以上分布在600~950 mm之间,年降雨次数有95%以上分布在50~120次之间,年暴雨次数有99%以上分布在3~8次之间;羊鸡冲小流域近30年的年降雨量有90%以上分布在650~1250 mm之间,年降雨次数有90%以上分布在50~120次之间,年暴雨次数有99%以上分布在3~10次之间。通过观测得知2008─2013年的石桥小流域年降雨量分布在665.8~829.1 mm之间,降雨次数和暴雨次数分别在52~114次和4~7次之间;羊鸡冲小流域年降雨量分布在670.5~1010.6 mm之间,降雨次数和暴雨次数分别在49~115次和3~9次之间。可见研究区5年的数据充分反映了流域的一般降雨特征。

2.1 降雨侵蚀力计算

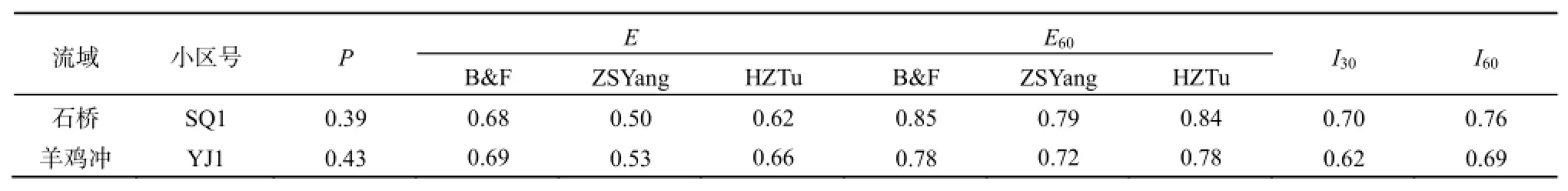

表2计算可知,降雨动能的计算采用B&F公式和涂宏章公式的回归结果明显优于杨子生公式,其中又以B&F公式最优,因此,下面的降雨动能计算均采用B&F公式。在诸多降雨单因子指标中,2个流域均显示次降雨产沙量与最大60 min降雨动能(E60)关系最为密切,与降雨量(P)关系最差,且最大时段雨强(IN)和最大时段内降雨动能(EN)对产沙量的影响差别不大。

表2 降雨特性单因子指标与产沙量回归的决定系数Table 2 Regression coefficient of determination between rainfall characteristics of single index and the sediment yield

表3 降雨特性复合指标与产沙量回归的决定系数Table 3 Regression coefficient of determination between rainfall characteristics of composite index and the sediment yield

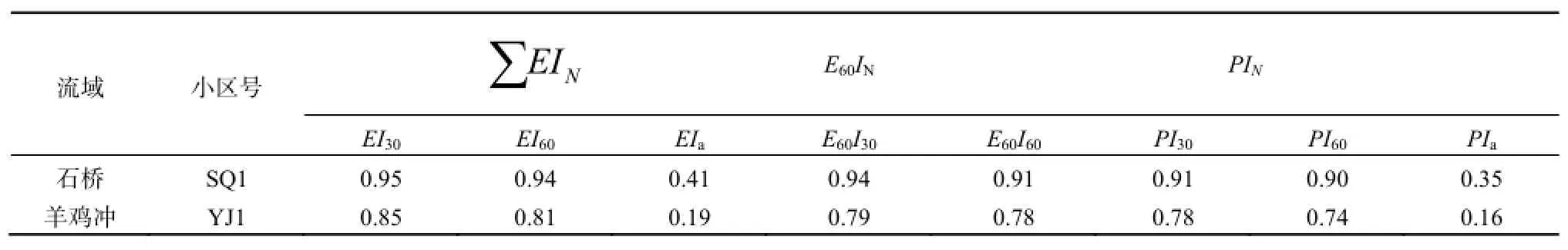

由表3可见复合形式中除EIa和PIa较差外,其余相差不大,ENIN略好于PIN。EI30在2个流域中都是最优复合形式,因此降雨侵蚀力指标R的计算应采用EI30,这与Wischmeier和中国北方大部分地区的结论相一致,而中国南方(孙泉忠等,2011)多数采用的EI60形式在贵州中西部喀斯特地区解释坡面产沙量变化的能力稍次于EI30。

要获得降雨动能E需要对复杂的降雨过程资料进行计算(章文波等,2002),而国内外的大量研究表明在雨量(P)与动能(E)之间存在着很好的线性关系(王万忠和焦菊英,1996),表3中也同样显示在PIN结构中PI30与EI30的回归系数最为接近,因此可得出次降雨侵蚀力指标R的简易计算式(9)、(10),决定系数分别为0.98、0.96。

贵州省西部喀斯特山区降雨侵蚀力指标R简易计算式:

贵州省中部喀斯特山区降雨侵蚀力指标R简易计算式:

式中:R(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1)为次降雨侵蚀力,***代表结果在0.001水平上显著。

2.2 侵蚀性降雨标准计算及分析

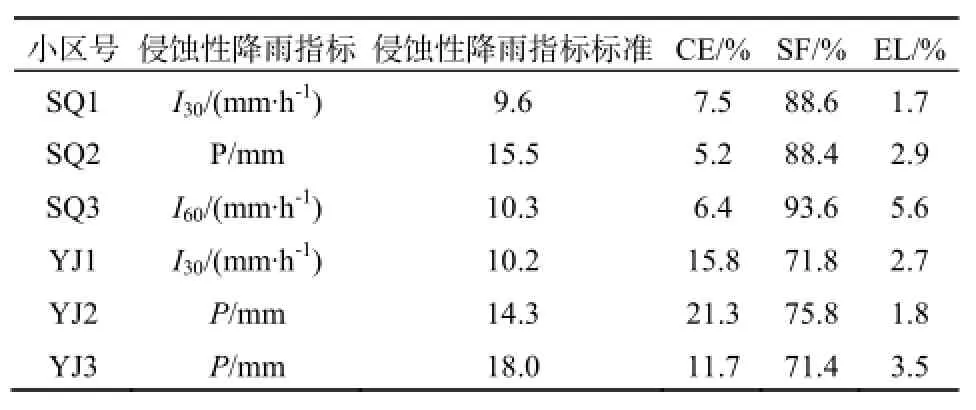

基于流域坡面小区2009─2013年降雨产流产沙数据以及上述降雨侵蚀力指标R的计算方法,分别得到了侵蚀性降雨的雨量和雨强标准,见表4、5。

从表4中可以看出,各小区的错选度均低于15%,剔除率均大于70%,除水土保持林小区损失率较大外,其余小区损失率均在10%以下。各小区雨量标准的评价指标值与黄土区和红壤区的评价指标值相接近。2个标准小区(裸地)的雨量标准值略高于川西紫色土区(李林育等,2013)的11.3 mm及赣北红壤区(郑海金等,2009;汪邦稳等,2013)的9.97~11.4 mm。同一流域不同管理措施之间的雨量标准差异较大,两条流域均显示雨量标准:裸地小区<农耕地小区<水土保持措施小区,小区采用灌草措施和水土保持林措施相对裸地雨量标准分别提高了105%和55%,相对耕地分别提高了66%和25.9%。

表4 各小区侵蚀性降雨雨量标准及其评价Table 4 Erosive rainfall standard and its evaluation for each plot

表5 各小区侵蚀性降雨雨强标准及其评价Table 5 Erosive rainfall intensity standard and its evaluation for each plot

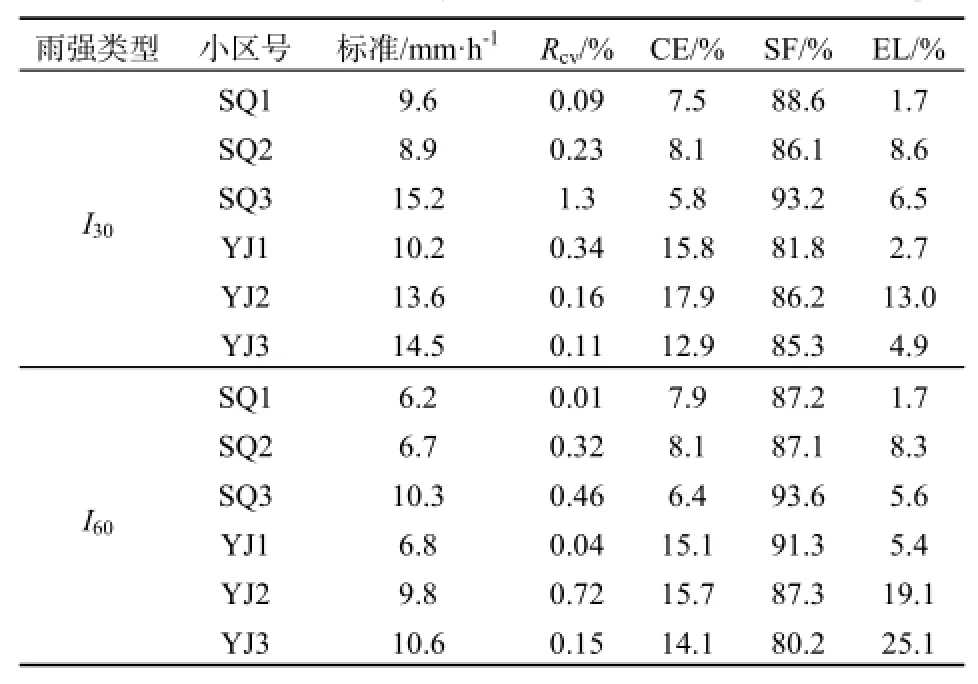

侵蚀性降雨的雨强标准选取了I30和I602个最大时段雨强作为分析对象,见表5。各小区雨强标准评价结果显示,错选度<20%,剔除率>80%,在羊鸡冲小流域采用I60雨强标准会带来较大的侵蚀量损失。绝大多数小区的I30标准在15 mm·h-1以下,I60标准不超过10 mm·h-1,这一结果与红壤区的相应标准接近。

综合上述分析,从整体上看剔除率和错选率均在可接受范围内,在3个评价指标中损失率应当越小越好,损失率从根本上决定了侵蚀性降雨标准的准确性,如果要在侵蚀性降雨诸多标准中遴选出最优,则评价指标的综合评定应当主要参考损失率,通过比较表4和表5可得到优选后的侵蚀性降雨指标及其标准,见表6所示。

据表6显示,2个流域裸地小区的最优侵蚀性降雨指标都为最大30 min雨强,且其标准的值均为10 mm·h-1左右,这与汪邦稳等在红壤区所做实验的结论相类似(汪邦稳等,2013)。对于农耕地小区,雨量更适合作为侵蚀性降雨指标,由于作物地表缺乏草本覆盖加之人为扰动土壤,致使其侵蚀性降雨雨量标准的值远低于有水土保持措施的小区,为15 mm左右。综上,下垫面有植被覆盖的小区更倾向于采用雨量标准,由于植被的截流作用,较小降水无法使土壤表层颗粒分散,更难以形成地面径流,即使有短时间的强降雨也不能产沙,所以雨量是引起这类小区产沙的限制性因素。

表6 各小区侵蚀性降雨标准优选结果Table 6 Optimization results of erosive rainfall standard for each plot

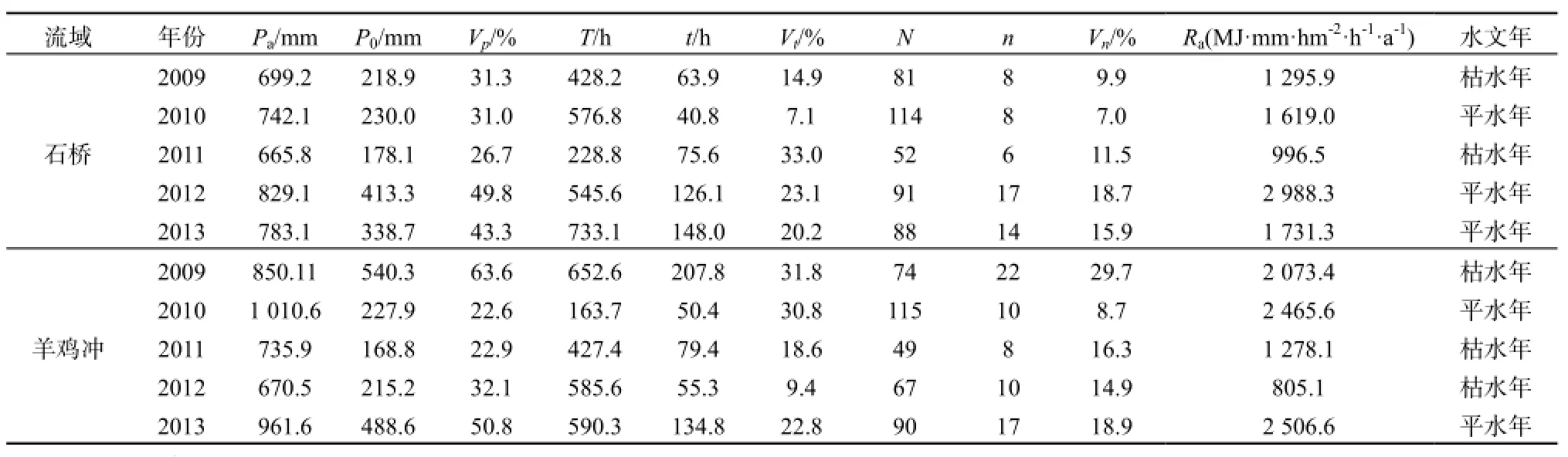

2.3 流域降雨产沙分布特征

通过前文分析的得到的降雨侵蚀力指标R的计算方法和侵蚀性降雨标准,并结合2个小流域5年的降雨资料可得出流域各年的侵蚀性降雨特征值,见表7。石桥和羊鸡冲小流域侵蚀性降雨量多年平均值与降雨总量多年平均值的比值分别为36%和38%,同一纬度带赣北红壤区(郑海金等,2009)的这一比值为20%左右,川西紫色土区(李林育等,2013)为60%左右。2个流域侵蚀性降雨总历时年平均值与降雨总历时年平均值的比值均在20%左右,侵蚀性降雨次数年平均值与降雨次数年平均值的比值普遍在10%以上。总体来看,研究区平水年的Ra值要高于枯水年,石桥和羊鸡冲小流域年降雨侵蚀力的年平均值分别为1726.2(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1)和1825.8(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1);而年侵蚀性降雨量、降雨次数以及降雨历时各自年内占比与当年的水分丰沛状况并无明显关系。

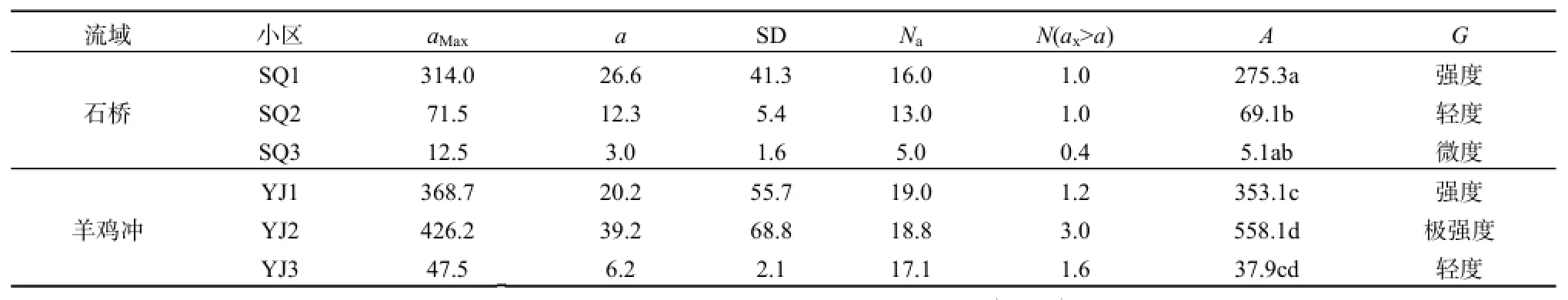

对流域内各小区5年的产沙数据进行方差分析和LSD比较,结果显示裸地小区、耕地小区和采用水土保持措施小区之间存在明显差异,显著水平达到0.01,见表8。各小区年均产沙次数多在10~20次之间,而高于次降雨侵蚀模数平均值的产沙次数不到3次,次降雨最大侵蚀模数也普遍大于各小区的年均侵蚀模数,可见研究区产沙量分配极为不均,次降雨侵蚀模数的标准差偏高也同样印证了这一点,说明少数的几次暴雨贡献了绝大多数的产沙量。比较两个流域可得出一致结论:侵蚀性降雨决定了94%以上的产沙量,见表6损失率,其年内分布主要集中于5~8月,占年侵蚀性降雨总量的80%以上,总次数的85%以上;同样5~8月的产沙量年内占比最大,达到90%以上。依据西南岩溶区土壤侵蚀强度分级标准(曹建华等,2008),黄壤裸地的侵蚀强度达到强度水平;25度坡种植玉米,特别是本实验采用的顺坡耕作严重加剧了土壤侵蚀,使小区达到极强度等级。高覆盖的灌草可大幅度的抑制土壤侵蚀的发生,研究区种植杨树这种水土保持措施效果并不理想,小区土壤侵蚀强度等级仍达到了轻度。

表7 各流域2009─2013年侵蚀性降雨分布特征Table 7 The distribution properties of erosive rainfall for each watershed from 2009 to 2013

表8 各流域径流小区产沙特征Table 8 Characteristics of sediment yield for each plot in the watershed

综上,与同一纬度带的红壤和紫色土地区相比,研究区侵蚀性降雨年内分布同红壤区相近,集中于春夏两季,而在四川紫色土区春夏秋三季均有较多分布(李龙香,2013;李林育,2009;徐海燕等,2009)。研究区年均降雨侵蚀力明显低于红壤的3000~6000(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1)和紫色土的5000~6000(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1)水平(马良等,2010;李林育,2013)。不同下垫面侵蚀强度分布规律与南北方各个土壤类型区的研究基本一致(陈伟等,2011;潘声旺等,2013;徐海燕等,2009;夏美玲等,2014),即顺坡耕作流失量最大,高覆盖灌草地流失量最小;但若依照传统土壤侵蚀分级标准(SL190-2007),不考虑喀斯特区土层薄,表土基岩二元结构等特征(曹建华等,2008),研究区各下垫面的侵蚀强度仅在轻、微度以下,远低于其它类型土壤;从产沙分布特征上看,以往各区域研究中无论是流域尺度产沙还是小区坡面产沙观测均表现为少数几次暴雨贡献了绝大多数产沙量,与本研究得出的结论基本一致(焦菊英等,1999;周璟等,2011;徐海燕等,2009)。

3 讨论

以往的研究显示计算侵蚀性降雨标准的数据序列长度对最终标准的取值有较大影响,如在黄土区一般认为裸地至少需5年数据(金建君等,2001),北方土石山区休闲地和坡耕地均需7年及以上数据(刘和平等,2007),红壤区裸地和耕地至少需3~5年数据,而具有复杂下垫面的林地或草地则需要7年以上的数据才能使合格率达到高且稳定的水平(汪邦稳等,2013)。因此,本研究中裸地和耕地的侵蚀性降雨标准可靠性较高,而两种水土保持措施小区的侵蚀性降雨标准还需要进一步的观测计算。杨树冠层虽然对降水有较好的截流作用,但其林下植被匮乏,土壤表层失去了灌木和草本的拦截,抗溅蚀能力较低,水土保持效果不明显;而SQ3号小区的产沙数据表明,仅采取封育措施就能实现良好的水土保持效果,以往的研究也证明了这一点(孙泉忠等,2013;高华端等,2010;罗红等,2012)。

从结果的分析中得出,研究区两个流域在降雨侵蚀力的结构形式上和侵蚀性降雨的标准及分布上都表现出高度的一致性,产沙规律也相类似,因此可以推断贵州省中部和西部喀斯特山区黄壤有着相同的土壤侵蚀规律,雨热条件的不同造成了具体降雨产沙指标的微小差异。将研究区作为一个整体来看,5年的观测期内枯水年较多,这可能也是年均降雨侵蚀力大幅度低于同纬度带3000~6000(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1)水平线的原因之一(范建容等,2010);黄壤的侵蚀性降雨标准与同纬度带的紫色土和红壤相接近,明显高于北方各土壤大类,最接近红壤,这可能是由于黄壤与红壤、紫色土的黏粒含量均较高,持水性好,进而抗蚀性也较强(蒋太明等,2006)。

4 结论

B&F公式为研究区降雨动能E的最佳计算公式,EI30为计算降雨侵蚀力指标R的最佳结构形式,降雨侵蚀力指标R可以通过PI30进行简易计算。

黄壤裸地的侵蚀性降雨指标应采用最大30 min降雨强度,其值在9.6~10.2 mm·h-1之间;耕地的侵蚀性降雨指标应采用雨量标准;水土保持措施可明显提高侵蚀性降雨标准,较裸地和耕地分别提高55%和25%以上,复杂下垫面宜采用雨量标准,低植被覆盖下垫面宜采用最大时段雨强标准。

侵蚀性降雨总量占年降雨总量的1/3以上,主要分布在5~8月;坡面产沙量年内分布极为不均,5~8月的产沙量年内占比最大,少数的暴雨贡献了绝大部分的产沙量。

贵州省中部和西部喀斯特山区黄壤有着相同的土壤侵蚀规律,无人为干扰的灌木草地水土保持效果最佳,顺坡耕作玉米会严重加剧土壤侵蚀,减少人为扰动是治理的关键。

BROWN L C, FOSTER G R. 1987. Storm erosivity using idealized intensity distributions[J]. Transactions of the ASABE, 7(30): 379-386.

WISCHMEIER W H, SMITH D D. 1958. Rainfall energy and its relationship to soil loss[J]. Transactions American Geophysical Union, 39: 285-291.

曹建华, 蒋忠诚, 杨德生, 等. 2008. 我国西南岩溶区土壤侵蚀强度分级标准研究[J]. 中国水土保持科学, 6(6): 1-7.

陈洪松, 杨静, 傅伟, 等. 2012. 桂西北喀斯特峰丛不同土地利用方式坡面产流产沙特征[J]. 农业工程学报, 28(16): 121-127.

陈伟, 魏永霞, 王存国, 等. 2011. 不同水土保持技术模式的坡耕地产流产沙特征[J]. 水土保持学报, 25(6): 28-30.

范建容, 严冬, 郭祥. 2010. GIS支持下的长江上游降雨侵蚀力时空分布特征分析[J]. 水土保持研究, 17(1): 92-96.

高华端, 孙泉忠, 袁勇. 2010. 喀斯特地区不同土地利用类型土壤侵蚀特征研究[J]. 水土保持通报, 30(2): 92-96.

纪启芳, 张兴奇, 张科利, 等. 2012. 贵州省喀斯特地区坡面产流产沙特征[J]. 水土保持研究, 19(4): 1-5.

蒋太明, 魏朝富, 谢德体, 等. 2006. 贵州中部喀斯特地区黄壤持水性能的研究[J]. 水土保持学报, 20(6): 25-29.

焦菊英, 王万中, 郝小品. 1999. 黄土高原不同类型暴雨的降水侵蚀特征[J]. 干旱区资源与环境, 13(1): 35-41.

金建君, 谢云, 张科利. 2001. 不同样本序列下侵蚀性雨量标准的研究[J]. 水土保持通报, 21(2): 31-33.

李林育, 王志杰, 焦菊英. 2013. 紫色丘陵区侵蚀性降雨与降雨侵蚀力特征[J]. 中国水土保持科学, 11(1): 8-17.

李林育. 2009. 四川盆地丘陵区降雨侵蚀与输沙特征[D]. 成都: 中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心: 83-85.

李龙香. 2013. 第四纪红粘土性红壤侵蚀研究[D]. 南昌: 江西农业大学: 28-30.

刘和平, 袁爱萍, 路炳军, 等. 2007. 北京侵蚀性降雨标准研究[J]. 水土保持研究, 14(1): 215-218.

罗红, 马友鑫, 吴家福, 等. 2012. 黔西北喀斯特区域土地利用/覆盖变化对土壤侵蚀的影响[J]. 水土保持通报, 32(4): 16-20.

马良, 左长清, 邱国玉. 2010. 赣北红壤坡地侵蚀性降雨的特征分析[J].水土保持通报, 30(1): 74-79.

潘声旺, 雷志华, 杨丽娟, 等. 2013. 几种典型边坡植被的产流、产沙特征[J]. 生态环境学报, 22(7): 1167-1172.

孙泉忠, 刘瑞禄, 陈菊艳, 2013. . 贵州省石漠化综合治理人工种草对土壤侵蚀的影响[J]. 水土保持学报, 27(4): 67-73.

孙泉忠, 王朝军, 赵佳, 等. 2011. 中国降雨侵蚀力R指标研究进展[J].中国农学通报, 27(4): 1-5.

涂宏章. 1994. 闽西地区夭然降雨雨滴特性的研究[J]. 福建水土保持: 53-55.

汪邦稳, 方少文, 宋月君, 等. 2013. 赣北第四纪红壤区侵蚀性降雨强度与雨量标准的确定[J]. 农业工程学报, 29(11): 100-106.

王万中, 焦菊英, 郝小品, 等. 1995. 中国降雨侵蚀力R值的计算与分布(Ⅰ)[J]. 水土保持学报, 9(4): 5-18.

王万忠, 焦菊英. 1996. 中国的土壤侵蚀因子定量评价研究[J]. 水土保持通报, 16(5): 1-20.

夏美玲, 高之栋, 周岩, 等. 2014. 赣榆县夹谷山坡面侵蚀产沙特征及其影响因素[J]. 水土保持通报, 34(2): 11-14.

谢云, 刘宝元, 章文波. 2000. 侵蚀性降雨标准研究[J]. 水土保持学报, 14(4): 6-11.

徐海燕, 赵文武, 朱恒峰, 等. 2009. 黄土丘陵沟壑区坡耕地与草地不同配置方式的侵蚀产沙特征[J]. 中国水土保持科学, 7(3): 35-41.

杨子生. 1999. 滇东北山区坡耕地土壤流失方程研究[J]. 水土保持通报, 19(1): 1-9.

张宪奎, 卢秀琴, 詹敏, 等. 1991. 土壤流失预报方程中R指标的研究[J].水土保持科技情报, (4): 48-49.

章文波, 谢云, 刘宝元. 2002. 用雨量和雨强计算次降雨侵蚀力[J]. 地理科学, 21(3): 384-390.

郑海金, 杨洁, 左长清, 等. 2009. 红壤坡地侵蚀性降雨及降雨动能分析[J]. 水土保持研究, 16(3): 30-33.

中华人民共和国水利部, 2007. SL190-2007. 土壤侵蚀分类分级标准[S].北京: 中国水利水电出版社.

周璟, 张旭东, 何丹, 等. 2011. 武陵山区女儿寨小流域次降雨径流与产沙特征[J]. 中国水土保持科学, 9(1): 33-38.

Erosive Rainfall and Characteristics Analysis of Sediment Yield on Yellow Soil Area in Karst Mountainous

ZHANG Wenyuan1, WANG Baitian1*, YANG Guangxi2, ZHANG Keli3

1. College of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China; 2. Guizhou Monitoring Station of Soil and Water Conservation, Guiyang 550002, China; 3. School of Geography and Remote Sensing Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

Erosive rainfall research is the basis of calculation of slope erosion. Because of the short data sequence, it is difficult to draw valid conclusions in previous research on yellow soil area in karst mountainous. Some studies focus on the micro process of observation that can't spread on the large scale application for natural conditions. To establish the erosive rainfall index and its standard for different underlying surface and simulate the condition of watershed rainfall-erosion with relevant background information have important significance to the water erosion prediction of yellow soil area in karst mountainous. Two small watershed are observed separately in the central and western of Guizhou from 2009 to 2013. The data of rainfall and sediment yield for plough, grassland and man-made forest runoff plot are recorded in each watershed. Then the minimum deviation factor of rainfall erosivity and their corresponding precipitation and rainfall intensity standard can be calculated by the runoff plots data. Relative error, elimination rate and loss rate have been used to evaluate the optimal erosive rainfall standard. On the basis of these results, relevant indexes about erosive rainfall and characteristics of sediment yield in different underlying surface were researched. The conclusions of the study can be drawn as follows: 1) The best structure of rainfall erosive agent index is the product of rainfall kinetic energy and maximum 30 min rainfall intensity. Rainfall erosive agent index can be also calculated with the product of rainfall amount and maximum 30 min rainfall intensity. 2) The erosive rainfall index of bare yellow soil should use maximum 30min rainfall intensity with the value range from 9.6 to 10.2 mm·h-1, and the plough use rainfall amount standard better which is about 15mm. Soil and water conservation measures can increase erosive rainfall standard apparently. 3) Erosive rainfall account for 36% and 38% of the total rainfall in the central and western of Guizhou for the average year which mainly distribute form May to August. The rainfall erosivity for the average year is about 1700~1800(MJ·mm·hm-2·h-1·a-1)which is significantly lower than the red or purple soils on the same latitude. The annual distribution of the slope sediment yield is extremely uneven. A handful of rainstorms course most of the sediment yield. 4) The shrub grassland without human disturbance has the best effect of soil and water conservation. Corn planted with the measure of downslope cultivation can seriously intensify soil erosion. Reduce human disturbance is the key to management in soil and water conservation.

karst; yellow soil; rainfall erosive agent; erosive rainfall standard; characteristics of sediment yield

S157.1

A

1674-5906(2014)11-1776-07

张文源,王百田,杨光檄,张科利. 喀斯特黄壤区侵蚀性降雨及产沙特征分析[J]. 生态环境学报, 2014, 23(11): 1776-1782.

ZHANG Wenyuan, WANG Baitian, YANG Guangxi, ZHANG Keli. Erosive Rainfall and Characteristics Analysis of Sediment Yield on Yellow Soil Area in Karst Mountainous [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2014, 23(11): 1776-1782.

国家“十二五”科技支撑课题(2011BAD38B0602)

张文源(1990年生),男,硕士研究生,主要从事喀斯特地区坡面产流产沙研究。E-mail:wyzhangbjfu@hotmail.com

*通信作者:王百田(1958年生),男,教授,博士生导师,主要从事水土保持,林业生态工程研究。E-mail:wbaitian@bjfu.edu.cn

2014-08-20