来自遥远星球的孩子

2014-02-25安心

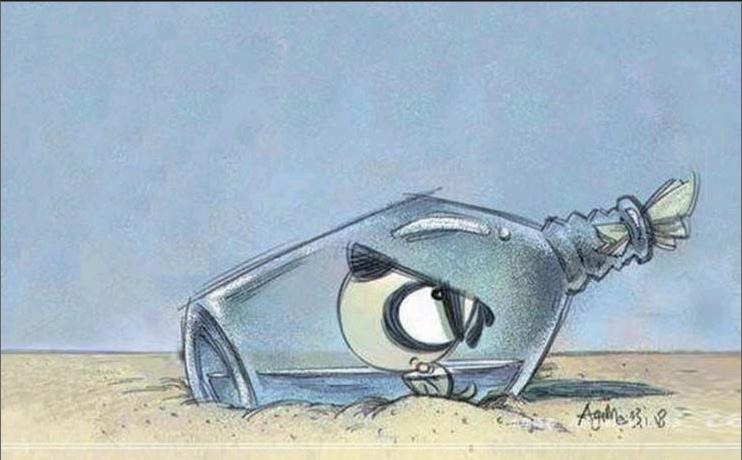

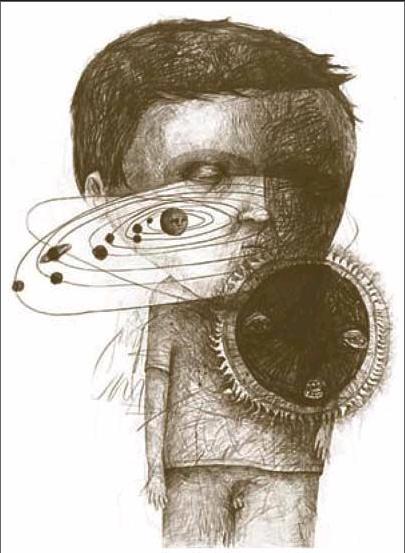

孤独症(自闭症)患儿又被称为遥远星球的孩子。他们的躯体降落于地球,静静地旁观着这个世界,却与周围的环境格格不入。

因为长期在盲童学校的自闭症中心做义工,这些遥远星球的孤独症患儿拉近了我和这个星球的距离。因为我第一次意识到,原来这个世界上,很多基本的东西并非是人人都需要的。比如一块手表,对于我来说是用来清楚地告知每时每刻的;对于这里的盲童来说,却并非必需,只要头顶一声吃饭时间的铃响,他们就会兴奋地从地上爬起来,相互牵引着走向饭堂。

我也是第一次意识到,原来这个世界上,很多基本的概念,也并非普遍简单地适用于每个人。

一个盲童问:老师,什么是蓝色?我心里微微震颤,顿了顿说,蓝色是大海的声音,蓝色是我触碰到海水的一瞬间,蓝色是我心情低落时的感受,蓝色是薄荷糖入口时的清凉感受。但是老师,什么是颜色?什么又是蓝色的铅笔?

这就是他们的世界,很多在我眼里看似重要的东西,对他们来说却微不足道,而很多在我眼里不值一提的事情,对他们来说则神秘无比。

大鞋子的安全感

在泰国做义工的日子里,每天除了上午在日照中心教英文,下午还要去芭堤雅的盲童学校和学校里的自闭症中心陪同那里的孩子玩耍游戏。

屋里没有什么桌椅,只有20个孩子,统一穿着黄色衣服、深蓝色短裤。散在地上乱七八糟的玩具,红的、黄的、绿的。孩子们散落在屋子的各个角落或者中央,没错,是那种弱不禁风的散落,如同一片片枯黄的叶子从树上坠下。有的头朝下趴在地上,纹丝不动;有的坐着,摇头晃脑;有的双手摊在空中,不停地原地转圈,诸如此类。

先前我在尼泊尔同自己说过,这个世界上,原本是没有安全感这种东西的,都是人类自己臆想出来的。但当我向内观望时,我不禁质疑起原先的观点。这些孩子呢?他们如何能够看见双脚踩住的土地?双目失明再加孤独症,如何去看、如何去感受、如何去付出、把握或是自我调节?仿佛一阵狂风袭来,那条放诸四海而皆准的标准开始随风鬼魅般地晃动,在我瑟瑟发抖的心里摇摇欲坠。

我注意到一个女孩,双眸清澈,名叫Pai,患有弱视、轻度的自闭症,除非将物体摆放得很近,否则难见具体物象。相比起来,她算是这群孩子里稍显活泼的了,尚能并且愿意四处走动,感受到我在身边时,便会张开双臂凑上来期待我将她抱起,紧紧揽在怀里。

一次,不,应该是第三次了,我发现Pai特别喜欢穿我的鞋子,整整比她的小脚长大半截的大鞋。只要趁我不注意,她便将我搁在一旁的鞋子套在自己的脚上,被我发现后冲着我“咯咯”地笑个不停。对了,几乎所有的盲童穿鞋,都是先蹲下身来,四平八稳地坐在地上,双手四处找寻着,然后再将鞋子给自己套上。我是早就习惯了直立着身子穿鞋子的,哪里有机会俯下身子甚至像他们那样,在地上一点一点地摸索自己的鞋子。

鞋子在哪里,这是他们现实生活里的不确定性,真实地来源于外部。那么当下的他们会有不安全感吗?Pai穿上大鞋子的那一瞬间,是怎样的心情呢?为何每每在穿上大鞋之后她都会笑得如此灿烂?

我慌神了。这些身患孤独症又失明的孩子,他们的眼前一片黑暗,内在的光亮又从何而来?

Pai又趁我不注意穿上了我的鞋子,“啪嗒、啪嗒”地踏在地上,笑着向我走来。那笑声,大抵是从她内在那个神秘的世界里漾出的吧。

那个教室里的男孩

一个星期天的下午,泰国恒久不变的烈日高挂在上空,空气里黏人的气息让我浑身不适。我提着些甜点和往常一样走进了盲校。

扫视了一圈屋内,我注意到了那天在我旁边欢喜地听我哼歌的男孩,于是径直向他走了过去。

他的名字叫Sonti,15岁,双目完全失明,并伴有自闭症。我见到他时,他要么是一个人低头独自坐着,要么是自我陶醉般地晃着脑袋,寻求着感官刺激。

我放下包,蹲下身,坐在他身旁哼起歌。显然Sonti听出了我的声音,往我这边挪了挪,我顺势握住了他的手。他蓦地抬起头,我又看见他的微笑了。Pai听到我的声音,也摇摇晃晃地走了过来,张开双手往我身上蹭。

我递给Sonti一块饼干,示意他这是点心,可以吃的。我看到他先是放在鼻尖闻了闻,然后将一小部分送到了嘴里。然而,他拿饼干的姿势却有别于其他孩子:用两只手的大拇指、食指以及中指指尖小心翼翼地夹着那块饼干,无名指和小拇指弯曲地翘了起来,有点像兰花指,但一个小小的手势,便透露出他内心安全感的缺失。

对于自闭症,我若是希望减少他不停摇头的动作,就得增加他另一方面的动作。有增加才会有减少,是需要平衡的。

想到这一点,我便主动扶Sonti站立起来,示意他去走动走动。他低着头害羞地笑了笑。

我的左臂伸过去扶着他的左臂,右臂搂着他的右肩,我们就这样慢慢地前行着。下意识地,我忽然觉得他虽然长期不说话,但听见我哼小曲的声音却也有微笑的反应,这是否说明他有着认知或者交流的意愿呢?只是,长期以来,没有人真正地给过他细微的关怀罢了。

Sonti先是小心翼翼,后是一把抓住。忽地,他说,喜欢。而他也一直低着头,这俨然是信心不足的表现。

在Sonti开口说话的那一瞬间,我莫名地激动、欣慰,还有欢喜。这至少证明我的直觉是没有错的,这个孩子之所以封闭自己,应该是早期失明阶段缺乏关爱,缺乏指引所致,虽算不上全部原因,但至少也是大部分。

我和Sonti继续绕着圈子在盲童学校转悠着。我见学校里的游泳池有些盲童在游泳,便主动带着Sonti走进了游泳池。

我让他先坐在岸边,只将两只脚浅浅地伸入水里。我静静地蹲坐在他身旁,仔细地观察着他的一举一动。我想知道他对水的反应,因为在法国,水疗也是一种治疗孤独症的方式。不到三分钟,我便看见Sonti的面部有些许反应了,那是一丝淡淡的微笑,其中掺杂着惊喜、胆怯与好奇。我低下头,问他喜欢吗?他答,喜欢。我再问,想游泳吗?他答,想。总是很简短的表达,但对于我来说,已经很不容易了。

我望了望四周,向一个美国义工问道,是否可以让Sonti换上救生衣,然后下水。他点点头,说放心,会照顾好Sonti的。

就这样,我看着Sonti换上救生衣下到水里。本以为他会像其他孤独症患儿那样兴奋得大喊大叫,可他却像在作水中冥想,一声不吭、一动也不动地浮在水面上。后来几次,Sonti都是这般漂浮在水里一个小时。他是对水中的这种特殊感觉紧张戒备,还是依托于水面找到安全感后的放松?现在的我终究无从得知,只有匆匆记录,日后再作思考。

我觉得自己先前就是一个盲人,是大半年一路来的磕磕碰碰摔得我逐渐睁开了眼睛。第一跤摔得我跌到最底处,学会了抬头仰望,谦卑地做人;第二跤我磕到了一块大石头,硬生生地疼,我咬着牙,知道了时不时需要向后探看自己曾经走过的路以及走路的姿态,或丑或美都需要我自己去亲自审视。

我做了一个梦,梦见一间没有窗户的小黑屋,里面有好多身影在晃动,趴在地上的,缩在角落的,直立着在原地旋转的。

我惊悸地半夜醒来,拉开台灯,从冰箱里翻出一瓶水大口大口地喝着。

台灯的光亮将我的影子拉长在墙壁上,黑夜里显得兀自的单薄。

(冯正渡摘自中信出版社《安心的义工旅行》,本刊有删改)