基于ArcEngine的纳污控制及水质管理系统开发

2014-02-19许子乾

许子乾 , 杨 珏, 冯 巧, 曹 林

(1.南京林业大学 教务处,江苏 南京210000;2.北京中水新华国际工程咨询有限公司, 北京 100044)

合理地利用环境资源,控制和减少环境污染是各国经济发展所考虑的主要问题之一[1]。迅速有效地控制水环境污染,对保护水资源质量,以水资源的可持续开发利用支持社会经济的可持续发展,具有极其重要的意义[2,3]。

黄河中游龙门至三门峡干流区间是三省交界的水质敏感河段,处在控制黄河水质的关键部位。此区间黄河干流河段长约240 km,河段不足黄河总河长的5%,但目前河段内有20余个入黄排污口和渭河、汾河等污染严重入黄支流的汇入,接纳的污染物占到整个黄河的1/3,黄河潼关断面水质常年处于Ⅴ类和劣Ⅴ类,河流生态系统已受到不同程度的危害,制约了区域的可持续发展。同时,水质的持续恶化,也对下游城市供水以及工农业生产的用水安全构成威胁。利用GIS空间分析技术,建立基于ArcEngine的纳污控制及水质管理应用系统,能够从空间层面进行水质目标的定量管理,有效提高水功能区管理的可操作性、可考核性和可应用性,对黄河水功能区水质管理、纳污控制管理、水质水量联合调度等工作起到重要技术支持作用。

1 纳污控制与水质管理模型

污染物进人水体后,在水体的平流输移、纵向离散和横向混合作用下,发生物理、化学和生物作用,使水体中污染物浓度逐渐降低,这是一个动态的过程,对纳污量的分析计算也要采用动态的方法。本系统采用一维稳态条件下计算水域纳污量的2种模型,即段首控制模型、标准模型对不同设计水文条件下的纳污量进行估算。

1)纳污量计算的标准模型。

根据SL348-2006《水域纳污量计算规程》[4],一维稳态条件下的标准模型适用于污染物在横断面上均匀混合的中、小型河段。污染物浓度按式(1)计算:

式中,Cx为流经x距离后的污染物浓度(mg/L);x为沿河段的纵向距离(m);u为设计流量下河道断面的平均流速(m/s);K为污染物综合衰减系数(1/s);C0为初始断面的污染物浓度(mg/L)。

相应的水域纳污量按式(2)计算:

式中,Qp为废污水排放流量(m3/s);Q为初始断面的入流流量(m3/s)。

若将计算河段内的多个排污口概化为一个集中的排污口,概化排污口位于河段中点处,相当于一个集中点源,该集中点源的实际自净长度为河段长的一半(x=L/2)。因此,概化后的排污口入流断面污染物浓度按式(3)计算:

式中,m为污染物入河速率(g/s);Cx-L为水功能区下断面污染物浓度(mg/L); 其余符号意义同前。

相应的水域纳污量按式(4)计算:

式中,Qp为废污水排放流量(m3/s);Q为初始断面的入流流量(m3/s)。

2)纳污量计算的段首控制模型。

段首控制[2-3,5]中的“段”是指沿河任何2个排污口断面之间的河段,而段首则是指各段的上游第一个排污口断面。段首控制法进行水环境容量计算,即根据某一功能区内各段的划分情况,控制上游断面(也即段首)的水质,使其达到功能区段的要求。因有机物的降解,故在该段内的水质达到或高于功能区段的控制指标。段首严格控制功能区段的水质不超标。

在功能区的段首,由于来水的COD浓度与功能区段水质标准存在差别,因此为来水提供的稀释容量为:

式中,W0为功能区段段首的稀释容量(t/d);Cs为功能区段水质标准(mg/L);Q0为来水流量(m3/s);C0为来水的COD浓度(mg/L)。

功能区段内任意一段的容量计算(如图1)。由于控制各段段首为水质标准,那么经过一段降解(如图1中A、B所示) 后,到达段末时的降解量即为该断面处的环境容量(如图1中C、D所示)。

第i个断面处的纳污量为:

式中,Wi为第i个断面处的纳污量(t/d);qi为第i个断面处的排污流量(m3/s);Qi为混合后干流流量;其余各符号意义同上。则功能区段内所具有的总纳污量为:

根据一维稳态水质模型简化得:

2 系统开发与设计

2.1 系统结构设计

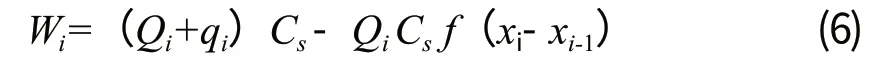

纳污控制及水质管理系统开发遵循国际标准化组织ISO9000-2 000 质量保证体系,采用统一的系统接口标准,开发平台要求支持与第3方软件产品的接口。软件开发框架平台采用C/S结构,多层化应用为不同的服务提供一个独立的处理空间。系统采取三层体系架构设计,分为用户层、业务层和数据层(图2)。数据层采用采用ArcSDE+Oracle存储引擎,实现空间地理数据与属性数据一体化,建立空间地理数据与属性数据的关联,实现空间地理数据与属性的互查和互访。业务层的底层为ArcEngine组件和数据库应用组件,在此基础之上,开发并构建系统个性化GIS应用组件和数据建库组件,针对系统特殊要求定制。以上组件通过数据库管理系统对数据库中的数据进行操作。最上层的是用户层,由数据管理、模型计算、系统配置等多个子系统组成,用户通过这些系统对数据进行各种透明化的操作。

图2 系统三层结构

2.2 系统功能设计

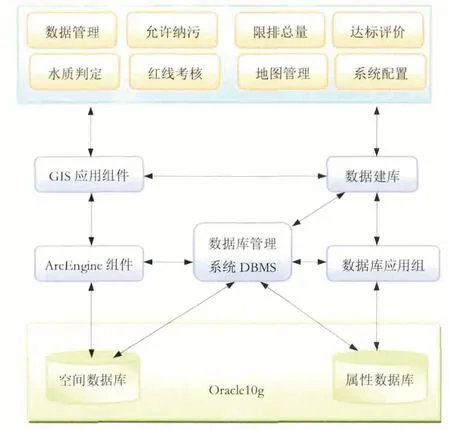

系统分为地图管理、数据管理、允许纳污量、限排总量、水质评价、水功能区达标、红线考核和系统配置8个模块,如图3所示。

图3 系统功能结构图

1)地图管理和数据管理模块负责控制整个系统的数据走向,包括各监测站位(水质站、水文站、取水口和排污口)地理位置和属性数据,历次水质、水文和排污数据,实现数据的增加、删除、修改和查询。

2)允许纳污量和限排总量模块根据排污、水质、水文、河流及功能区等信息实时计算各功能区、行政区在某一时段内的允许纳污量和限排总量,通过不同方案的比选最终确定允许纳污量和限排量。

3)水质评价模块用于不同功能区、不同水质要素的水质情况评定,根据各水功能区水质目标,结合《中华人民共和国地表水环境质量标准》对不同时段、不同要素、不同区域的水功能区进行水质判定,通过GIS的空间制图功能进行地理制图。

4)水功能区达标模块通过定标的方式对功能区各水质指标进行水质标定,并结合排污数据和限排量进行区域超排判别。

5)红线考核模块针对省、功能区、排污口三级区域设置不同的考核指标,结合水质达标及超排数据在实际使用中调用不同的指标体系进行红线考核,达到从整体到局部的纳污能力的考核判定。

6)系统配置模块负责系统数据库的配置和提供外部数据的导入更新接口,用户通过将更新数据整理为既定格式导入系统中,实现数据的实时更新,保证数据的实时性。

2.3 数据库设计

纳污控制及水质管理应用系统涉及的数据对象可分为图形数据、属性数据2大类,其中图形数据主要用于数据展示、数据制图、地图定位和系统美化。属性数据主要用于数据提取、数据分析等业务性系统,是系统的基础和核心。图形数据和属性数据可按照数据自身的业务性质分为不同类型,如图4所示。

图4 数据库设计

3 系统实现和主要功能

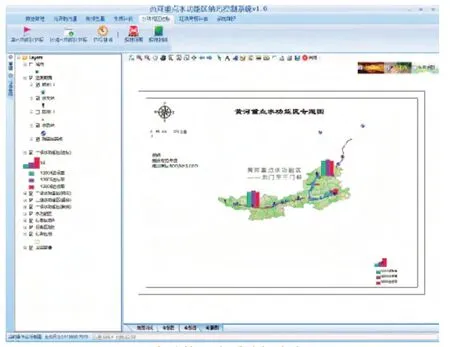

系统采用Microsoft Visual studio 2010 C#为开发工具,采用客户端 / 服务器( Client/Server )架构实现客户端与服务器之间的数据通信。系统界面采用Windows界面风格,围绕纳污能力预测、水质达标判定2个核心功能对研究区水质和纳污能力进行图形化管理。

3.1 纳污能力预测

通过集成的纳污控制模型,可以获取不同计算模型、不同时间、不同站位、不同水质要素的多维度的水功能区纳污能力的预测,通过GIS空间分析的手段将预测结果以专题图的形式进行展现,如图5所示。

图5 水功能区纳污能力预测

3.2 水质达标判定

利用系统估测的纳污能力结合水功能区已有的水质目标和水质数据,进行功能区的水质判定,实现多因子多时间段的不同纬度的水质达标判定,实现空间、时间、要素指标3个维度的横向比较,效果图如图6所示。

图6 水功能区水质达标率专题图

4 结 语

构建基于ArcEngine的黄河重点水功能区纳污控制及水质管理系统,结合污染源、取排水口、水功能区、主要省界及控制断面、水功能区划等多种水质管理信息,集成纳污控制与水质管理控制数学模型,利用GIS空间数据管理功能和分析能力,建立项目区纳污控制及水质管理应用系统,为实施最严格的水资源管理制度及实现水功能水质目标提供技术支持。相比传统的纳污控制与水质管理手段,有以下优点:

1)内嵌纳污能力计算和限排总量分配模型,实现动态预测,提供决策依据。

2)建立纳污控制标准化数据库,提供数据更新接口,实现数据动态化管理。

3)系统化实现水质判定、达标评价和红线考核等纳污控制及水质管理关键技术,为水质管理科学化、有序化提供科技手段。

[1]Hughes R M, Larsen D P. Ecoregions: An Approach to Surface Water Protection [J]. Journal of the Water Pollution Control Federation, 1988(60):486-493

[2]Barnwell J T O, Brown L C, Whittemore R C. Importance of Field Data in Stream Water Quality Modeling Using QUAL2EUNCAS [J].Journal of Environmental Engineering, 2004,103(6):643-647

[3]Padgett W J, Rao A N V. Estimation of BOD and DO Probability Distribution [J]. Journal of Environmental Engineering, ASCE, 1979, 105(2): 525-530

[4]梁博,王晓燕. 我国水环境污染物总量控制研究的现状与展望[J].首都师范大学学报,2005,26(1):93-98

[5]张永良,洪继华,夏青,等. 我国水环境研究与展望[J]. 环境科学研究,1988,1(1):73-81