观察超早期尿激酶静脉溶栓治疗急性脑栓塞的疗效

2014-02-18周立群

周立群

白山市中心医院神经内科,吉林 白山 134300

观察超早期尿激酶静脉溶栓治疗急性脑栓塞的疗效

周立群

白山市中心医院神经内科,吉林 白山 134300

目的观察超早期尿激酶静脉溶栓治疗急性脑栓塞的临床疗效。方法本次研究的研究对象选自来我院进行诊治的100例急性脑栓塞患者,在得到患者及家属同意的情况下,对100例患者进行分组,一组为观察组,共50例患者,一组为对照组,共50例患者。两组患者在入院后均给予急性脑栓塞常规治疗,主要包括溶栓、抗自由基、脑保护等。观察组患者在此基础上,给予超早期尿激酶静脉溶栓治疗。结果两组患者临床治疗效果比较,观察组患者的临床治疗总有效率达到了96.0%,显著高于对照组患者的84.0%,二者的组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者在治疗12 h、1 d、7 d和14 d后的DNS评分均显著优于对照组患者,组间比较差异均具有统计学意义(P<0.05)。两组患者不良反应发生率,组间比较差异不具有统计学意义(P>0.05)。结论超早期尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死与常规治疗相比,能够显著的改善患者的DNS评分,提高患者的临床治疗总有效率,且未发现过敏反应和致死性大出血,具有良好的临床治疗安全性。

超早期;尿激酶;静脉溶栓;急性脑栓塞;临床疗效

急性脑栓塞是临床较为常见的一种缺血性脑血管疾病,相关数据显示,急性脑栓塞的发病率有升高的趋势,引起了临床的广泛重视。急性脑栓塞具有较高的致残率和致死率,因此,及时对急性脑栓塞进行积极有效地治疗,能够促进患者取得良好的临床效果,使得患者血液流变学得到良好的改善[1]。笔者应用超早期尿激酶静脉溶栓疗法治疗急性脑栓塞,并对其临床治疗效果进行了分析,取得了一定的临床成果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次研究的研究对象选自来我院进行诊治的100例急性脑栓塞患者,在得到患者及家属同意的情况下,对100例患者进行分组,一组为观察组,共50例患者,一组为对照组,共50例患者。男28例,女22例,患者的年龄为42~86岁,患者的平均年龄为(58.4±6.9)岁。对照组50例患者,男29例,女21例,患者的年龄为44~85岁,

患者的平均年龄为(57.5±6.6)岁。两组患者在一般资料以及病历资料方面的比较差异不具有统计学意义(P>0.05),因此,两组患者之间具有临床可比性。

1.2 临床治疗

观察组患者和对照组患者在进入我院后均给予急性脑栓塞常规治疗,主要包括溶栓、抗自由基、脑保护等。观察组患者在此基础上,给予超早期尿激酶静脉溶栓治疗。将100万U尿激酶溶于100 ml生理盐水,30 min静注,再将50万U尿激酶溶于150 ml生理盐水,1 h静注[2]。

1.3 统计学方法

本次临床研究中搜集所得到的数据都应用SPSS 17.0软件进行统计学处理,其中计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

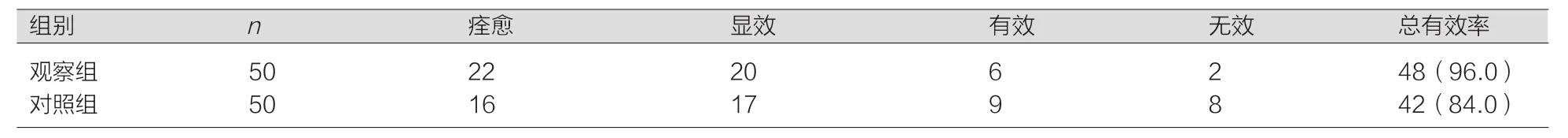

2.1 两组患者临床治疗效果比较

观察组患者的临床治疗总有效率达到了96.0%,显著高于对照组患者的84.0%,二者的组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。临床研究所得具体数据见表1。

表1 两组患者临床治疗效果比较

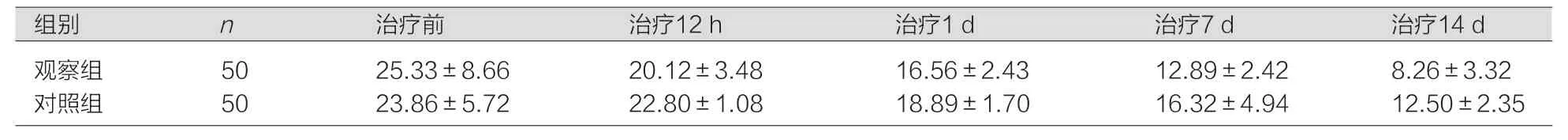

2.2 两组患者治疗前后DNS评分情况比较

观察组患者和对照组患者治疗前的DNS评分相当,组间比较差异不具有统计学意义(P>0.05)。观察组患者在治疗12 h、1 d、7 d和14 d后的DNS评分均显著优于对照组患者,组间比较差异均具有统计学意义(P<0.05)。临床研究所得的具体数据见表2。

表2 两组患者治疗前后DNS评分情况比较

2.3 两组患者不良反应发生情况比较

两组患者均未出现药物过敏反应和致死性大出血,观察组1例患者脑CT发现栓塞附近病灶有少量出血,跟踪检查后,出血自行吸收;1例患者出现发热,给予乙酰氨基酚退烧;2例患者出现牙龈出血,临床处理后止血。对照组2例患者脑CT发现栓塞附近病灶有少量出血,跟踪检查后,出血自行吸收;2例患者出现发热,给予乙酰氨基酚退烧;1例患者出现牙龈出血,临床处理后止血。两组患者不良反应发生率方面的比较,组间比较差异不具有统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

本次研究表明,超早期尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死与常规治疗相比,能够显著改善患者的DNS评分,提高患者的临床治疗总有效率,且未发现过敏反应和致死性大出血,具有良好的临床治疗安全性。

[1]吴斌.超早期尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死4O例疗效观察[J].中国医药指南,2011,9(31):23-24.

[2]全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准[J].中华神经科杂志,2010,29(6):62-64.

[3]刘爽,孙雪莲,刘瑛.急性脑梗死不同时间的溶栓治疗观察[J].中国医学导报,2011,7(5):41-42.

R743.33

B

1674-9308(2014)07-0156-02

10.3969/J.ISSN.1674-9308.2014.07.097