池塘分区集群式清洁养殖新模式的概念、原理与方法

2014-02-17丁建华赵文

丁建华,赵文

(1.山西省水产技术推广站,山西太原030002;2.大连海洋大学辽宁省水生生物学重点实验室,辽宁大连116023)

池塘养殖已成为中国水产养殖的主要生产方式之一,在中国水产养殖业中具有极其重要的地位[1-2]。据 《2013 中国渔业年鉴》[3]统计资料,2013年全国淡水池塘养殖面积为256.7万hm2,占淡水养殖总面积的43.5%,养殖产量为1816.4万t,占中国淡水养殖总量的69.34%。在池塘养殖产量不断提高的同时,其生产中存在的残饵、粪便和不合理用药等导致的环境污染、水资源浪费、质量安全等问题也日益突出,高密度、高投入的池塘养殖使生态环境不断恶化,严重制约了池塘养殖业的可持续发展。近年来的研究与实践证明,推行健康养殖模式是解决池塘养殖问题的根本途径[4-11]。中国渔业现阶段工作的重点之一是“渔业水域生态环境保护和生态养殖”,但是中国对生态养殖模式的研究仍处于起步阶段,多数研究仅局限于试验和中试阶段。现有的池塘生物修复技术措施尚不十分成熟,在短时间内很难解决中国水资源严重缺乏和水污染的问题[12]。另外,传统粗放型的“流水”养殖和“开放系统”养殖会出现两个问题——需要投入大量能量以及向环境中排放大量养殖废水,这些问题均不符合清洁养殖的主体原则。水产养殖要做到可持续发展,必须摒弃高投入,全面推广水产养殖业的清洁生产,以技术进步提高经济效益,并节约资源消耗。为此,作者根据国内外现有的资料和多年的生产实践,提出了池塘分区集群式清洁养殖模式,试图通过优化模式和技术集成创新来加速养殖模式的新跨越,彻底解决中国池塘养殖的制约因素。本研究中,作者就池塘分区集群式清洁养殖模式的概念、原理与方法进行了探讨,旨在为进一步深入研究和应用推广该养殖模式提供参考。

1 池塘分区集群式清洁养殖模式的概念

池塘分区集群式清洁养殖 (partition cluster clean culture in ponds,PCCP)是一种不同于传统混养方式的池塘养殖新模式,即在健康养殖条件下将人工投喂的鱼类集群圈养于池塘小范围区域(即集群养殖区)中,通过设备控制鱼类粪便的排泄区域 (即沉淀排污区),做到及时将粪便清除到池塘外净化区,以降低鱼类粪便、残饵等对水体的污染及溶解氧消耗,使池塘中大部分水体转变为水质净化区域,最后形成池塘内分区、养殖鱼类集群、精确投饵和及时清除粪便及残饵的池塘清洁养殖模式。

池塘内分区养殖模式设施主要包括:集群养殖池或网箱、集污设施、吸污设备、水体循环设施、增氧设备等。

运行形式:将吃食性鱼类投放到集群养殖区,鱼类粪便及残饵沉降到排污区,排污区底部的有机物通过集污设施和吸污设备输送到过滤区或植物种植净化区,通过固液分离,将净化处理后的池水流回池塘中,固形物作为有机肥料再利用。部分可溶有机物及未进入收集区域的有机物通过池塘的自净作用进行净化。池塘集群养殖区的水体流动及溶氧供给依靠微孔曝气推水设备提供。

2 池塘分区集群式清洁养殖模式的原理

池塘养殖新模式的原理概括地说就是将池塘水体划分为水体净化区、鱼类集群区和排污区,养殖鱼类在集群养殖区集群,通过精确投饵、局部微孔增氧及时清除粪便、残饵,抽出废水并在池塘外净化区净化处理后回流,固形物留在陆上加以利用,由此达到池塘节水、减排、高产的清洁养殖目的。

(1)改变池塘养殖环境。功能上分区,养殖鱼类集群,清除粪便、残饵,通过集群养殖区增氧、过滤沉淀区排污、水质净化区水体环流发挥养殖动物的集群效应,避免拥挤效应,从根本上降低影响池塘水质恶化的因素,满足养殖鱼类的生态需求。

(2)减轻池塘污染过程。将污染后修复治理变为污染前积极预防,及时清除池塘颗粒有机物、鱼粪和残饵,减少鱼类粪便、残饵等在池塘水体中的停留时间和池底积累,从而减少分解过程及耗氧量,延长池塘使用寿命。

(3)降低能耗稳获高产。通过排出鱼粪、残饵,减少池塘总有机物负荷,从而降低溶解氧的总消耗量,为提高鱼载量创造了条件,为渔业发展节约了土地面积。在减少溶解氧消耗的同时降低了动力增氧的需求量,减少了能耗。集群养殖区便于观察和科学管理,如疾病的预防、治疗,捕捞工作的开展等,降低了人工成本。

(4)便于池塘综合利用。新模式是池塘开放系统养殖与封闭的工厂化养殖有机结合的一种新模式,改变了对传统池塘大小、形状等的要求,可以有效地节约水资源,提高养殖水体的利用率,增加可养殖水域,对池塘养殖拓展有积极作用。

3 池塘分区集群式清洁养殖模式的具体技术措施

关于池塘分区集群式清洁养殖模式目前仅有池塘内循环流水养殖[13]及池塘网箱清洁养殖[14]两种模式。

3.1 池塘内循环流水养殖模式

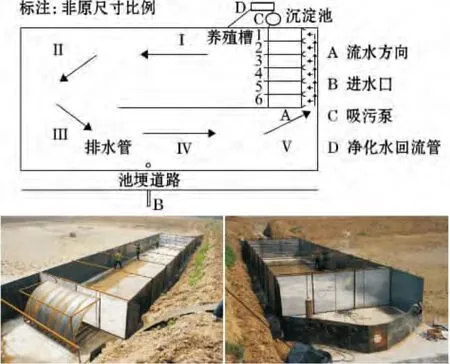

3.1.1 结构 主要由养殖槽、沉淀槽、集污矮墙、气提增氧推水机、栏鱼栅、吸污泵、固液分离器等组成 (图1)。

3.1.2 运行 养殖鱼类集中在养殖槽中,通过气提增氧推水机使池塘外水体不断流入养殖槽内,养殖槽末端连接沉淀槽,流出养殖槽的水体经过沉淀槽沉淀,多数沉淀物集中在集污矮墙下,利用吸污泵将沉淀槽中的污物排到岸边或导入固液分离机中进行分离。

3.2 池塘网箱清洁养殖模式

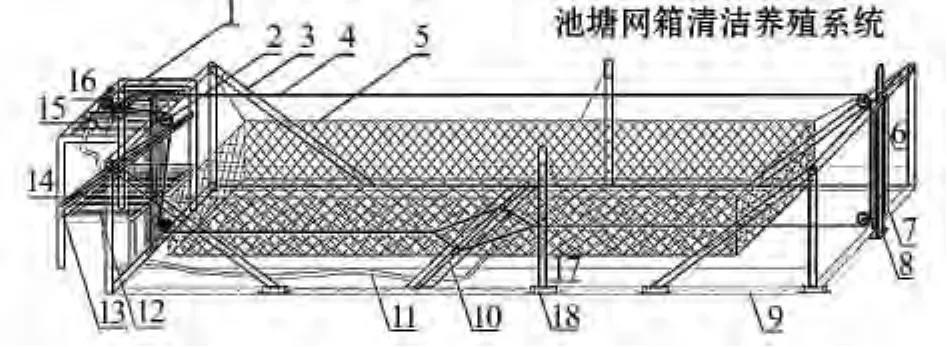

3.2.1 结构 主要由网箱、网箱架、气提增氧推水机、吸污盘、吸污泵、牵引机等组成 (图2)。

3.2.2 运行 将养殖的草鱼、鲤等吃食性鱼圈养在网箱中,鱼类的粪便、残饵等会沉淀于网箱底部,再通过网箱底部的除污设备将污物及时排出养殖区域,每天保持1~2次的清污过程,使沉淀有机物不能积累,以减少其分解过程。根据养殖对象的需要开动气提增氧推水机,当气提增氧推水机工作时,增氧过程中形成的水流在斜板的导向作用下,流向网箱内部,使网箱水体得以交换。

4 池塘内分区养殖的功能

4.1 集群养殖区

集群养殖区即鱼类集群区,将投饵养殖鱼类集中养殖,控制养殖鱼类的粪便排泄范围,利于经常清理污物。养殖密度高于静水池塘实际产量的10~50倍,约占池塘总面积的2% ~10%。鱼类集群区是进行集群养殖的场所,良好的水体交换、优质的饵料供给、有效的病害预防是保证集群养殖区鱼类安全的重要措施。微孔增氧推水模式可以保证集群养殖区不会出现缺氧的现象,同时使水体单向流动,促进鱼类粪便收集。

4.2 沉淀排污区

图1 池塘内循环流水养殖模式Fig.1 Aquaculture model in an inner flowing water cycling pond

1绳辊及动力驱动部分;2定滑轮;3角形架;4拉绳;5网箱;6锁定环;7定位条;8滑轮定位杆;9吸污管滑轨;10吸污管;11排污软管;12曝气管;13长方形架;14斜板;15吸污泵;16风机;17固定夹;18竖杆

图2 池塘网箱清洁养殖模式Fig.2 Clean aquaculture model in a net cage in a pond

沉淀排污区的功能是对集群养殖区鱼类粪便、残饵等进行沉淀收集。沉淀区面积是集群养殖区的0.2~2.0倍,可设置1~2个分级沉淀区,以对不同沉降速率的颗粒有机物进行收集。沉淀池的设计取决于“溢水流速”(单位时间的流量除以沉淀池的面积),固体的沉降速度始终大于溢水流速,保证固体下沉。沉淀区基本不投放鱼类,防止对沉淀物的搅动。

4.3 水质净化区

水质净化区是对流出沉淀排污区的水体进行净化,约占池塘总面积的80%以上。利用水体生物自净能力净化剩余的有机物,水质净化区不投任何饵料,利用净化池配养滤食性鱼类起到生态修复的作用。这种设计可降低养殖对水体的污染,提高养殖用水的利用率。此外,水体利用微孔曝气推水设备促进水体流动,推动水体流动的同时进行增氧,净化池的末端水体通过微孔曝气设备供水供氧。这种推水方式成本更低,无需维修。微孔增氧设备的安装要使得气流单方向循环,形成一个有效的循环形式。同时,这样的养殖方式可减少水体富营养化产生的不良后果,降低气泡病等疾病的发生率。

4.4 污水处理区

池外污水处理区利用过滤净化设备将集群养殖区和沉淀排污区收集的污水进行固液分离,为有机物的进一步利用提供了条件。池外污水处理区约占池塘总面积的1%左右,利用此区分离含水粪便,便于将粪便收集。分离的液体含有较高氮磷等物质,可通过无土种植等技术进一步净化后再流回养殖池塘。

通过以上4个区域功能的链接,使单个养殖池塘形成一个独立的养殖及净化生态系统,为水产养殖的健康养殖及节能减排提供了技术保障。

5 池塘分区集群式清洁养殖模式的优点和存在问题

传统的养鱼池塘一般为混养模式[1-2],主养鱼和配养鱼均在池塘水层区自由游动,鱼类摄食活动和其他生命活动在整个池塘区域内进行,此模式会对养殖废物的收集带来不便,增氧机和微孔增氧很难达到均匀和不留死角,因此,适应优化养殖模式的池塘分区式养殖呼之欲出,但需要进行更深入地探讨和推广实施。

池塘分区集群式清洁养殖模式只是改变了传统池塘养殖方式,强化了增氧、排污等渔业设施,在养殖方法上与中国传统养殖模式并无太大差别,“水、种、饵、混、密、轮、防、管”八字精养法同样适用于池塘分区式养殖模式。水质方面,在鱼类集群养殖区特别要求溶解氧含量要满足主养鱼类生活和生长的需要,氨氮和亚硝酸盐含量不能积累为害;养殖种类方面,主养种类需要良种,并符合市场需要;饵料方面,主养鱼要做到精准投喂,减少残饵,开发环保饲料;混养方面,池塘分区式养殖模式与传统模式略有不同,最大差别是用网箱把主养鱼与配养鱼分隔开来,虽然水在网箱中内外相通,但毕竟造成了池塘主养区水环境与同一池塘其他区域存在一定差异;密养方面,池塘分区式养殖模式在产量设计上与传统高产池相当,但是密养区密度相当大;轮养方面,由于养殖鱼类在主养区起捕收获更方便快捷,轮养的益处更容易达到;管理方面,池塘分区式养殖模式与传统池塘养殖相比更需要科学管理。

6 养殖实例及养殖产量与经济效益分析

集群养殖区主养草鱼或鲤,也可推广养殖其他吃食性鱼类。水质净化区可根据密养区合理配养鲢和鳙。密养区可采用类似流水循环养殖模式,在美国流水循环养殖斑点叉尾鮰产量可达500 kg/m3。

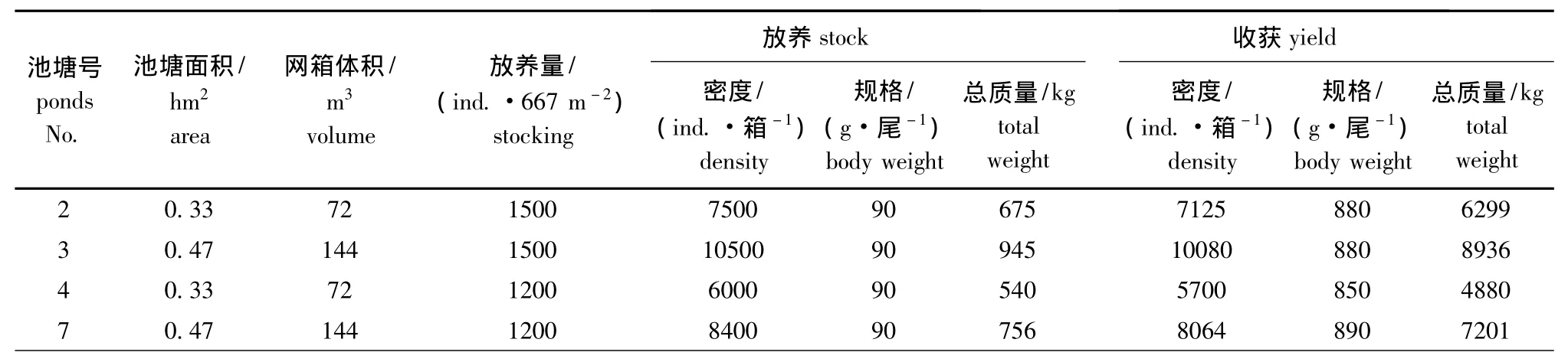

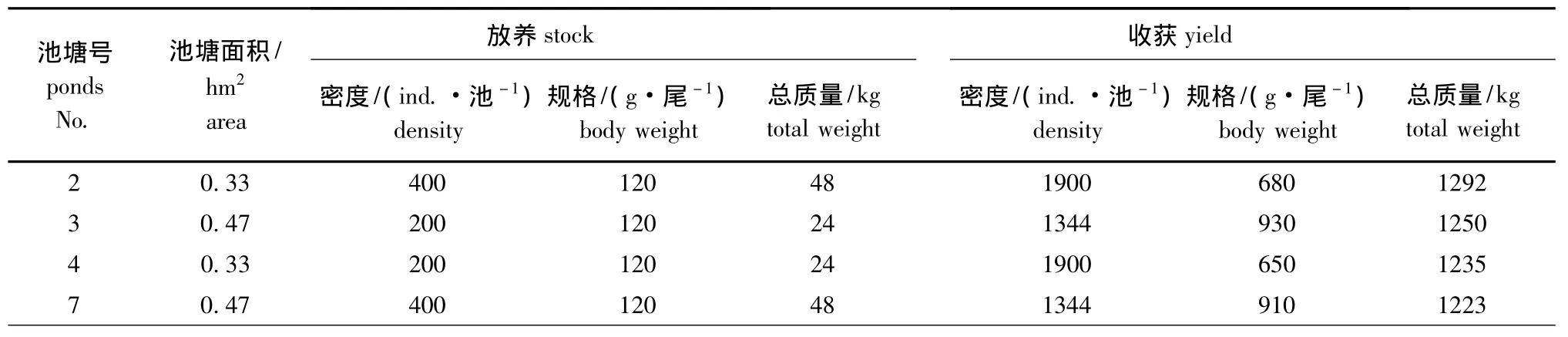

2013年,在山西运城永济市伍姓湖滩的永济市温流水良种繁育场内,选择一口面积为0.67 hm2的池塘作为对照池,主养草鱼,草鱼放养量为1200尾/667 m2,配养鲤、鲢和鳙,最后4种鱼的平均产量为1139 kg/667 m2,其中草鱼的产量为806.6 kg/667 m2。选择面积为 0.33 hm2和 0.47 hm2各两口池塘池塘进行池塘分区集群式清洁养殖试验,按1500尾/667 m2和1200尾/667 m2两种放养量模式在网箱内投放草鱼种进行节能减排试验,共设6只网箱 (其中2口池塘各放2只,另2口池塘各放1只),池塘水体积 (水深以1.5 m计)与网箱体积之比为55.6∶1,亦即本试验中密集养殖区面积与整个池塘面积的比为2.70%,体积比为1.8%。草鱼放养规格平均为90 g/尾,采用32/3#凤凰浮性饲料进行投喂。放养日期为4月3日,收获日期为10月30日,试验时间为180 d。试验结果表明,养殖成活率均为95.5%,饲料系数为1.52。按表1数据可算出两种放养量模式下,2#、3#、4#和7#4个池塘中网箱草鱼的收获量分别为87.5、62、68、50 kg/m3,产量依次为78.1、55.5、60.3、44.8 kg/m3。水质净化区仅养殖鲢,相应鲢总产量分别为1292、1250、1235、1223 kg。平均水深按1.5 m计,对照池产量为1.14 kg/m3;试验池 2#、3#、4#和 7#的产量依次为 1.37、1.32、1.11、1.09 kg/m3,4 口试验池产量平均为1.22 kg/m3,即1220 kg/667 m2(池塘)。两种模式试验池的平均投资回报率分别为 17.5%和13.5%,而对照池投资回报率为13.6%。

总结试验结果可以得出如下结论:(1)试验网箱仅为432 m3,养殖鱼类产量却超过对照池,说明池塘网箱养殖即分区集群式清洁养殖模式代替普通池塘养殖是完全可行的,并且单产还有很大的提高空间;(2)池塘网箱养殖节约了水资源,水质良好,用药量小,是一种很好的养殖模式。

用网箱主养吃食性鱼类,即使网箱内的水与水质净化区相同,利用水流可内外交换,但是主养鱼类集群在一起,增加了养殖鱼类传染病暴发和停电缺氧窒息的风险。因此,解决的方案是注射草鱼疫苗,配备发电机以备停电时使用。另外,此模式如何体现节能降耗,降低成本,尚需进一步的试验数据支持。

表1 试验池塘集群养殖区草鱼的放养和收获情况Tab.1 Stocking and yield in grass carp in a high density fish culture zone in a test pond

表2 试验池塘水质净化区鲢的放养和收获情况Tab.2 Stocking and yield for silver carp in water purification zone in a test pond

7 池塘分区集群式清洁养殖模式应用推广前景

池塘分区集群式清洁养殖模式是介于室外传统养殖模式和工厂化流水养殖模式的中间类型,主要是便于集约化养殖技术措施的实施,集中增氧、集中管理和起捕收获,具有广阔的应用前景。但是,以上仅是从理论上对池塘分区集群式清洁养殖模式的概念、原理和特点加以分析,还需具体研究这种养殖模式的养殖种类选择、网箱面积大小、各功能设备的配置、后续净化措施、增氧设备布局、粪便收集与排出等技术规程。

[1]张扬宗,谭玉钧,欧阳海.中国池塘养鱼学[M].北京:科学出版社,1989.

[2]刘焕亮,黄樟翰.中国水产养殖学[M].北京:科学出版社,2008.

[3]农业部渔业局.2013中国渔业年鉴[M].北京:中国农业出版社,2013.

[4]申玉春,熊邦喜,王辉,等.虾-鱼-贝-藻养殖结构优化试验研究[J].水生生物学报,2007,31(1):30-38.

[5]董双林.中国综合水产养殖的发展历史、原理和分类[J].中国水产科学,2011,18(5):1202-1209.

[6]董双林.高效低碳——中国水产养殖业发展的必由之路[J].水产学报,2011,35(10):1596-1600.

[7]Soto K.Integrated mariculture:a global review[R]//FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper.Rome:FAO,2009:183.

[8]林光纪.中国渔业大国发展方式转变与策略[J].渔业信息与战略,2012,21(1):7-11.

[9]宋超,孟顺龙,范立民,等.中国淡水池塘养殖面临的环境问题及对策[J].中国农学通报,2012,28(26):89-92.

[10]魏宝振.水产健康养殖的内涵及发展现状[J].中国水产,2012(7):5-7.

[11]丁晓明.对水产健康养殖的实践与思考[J].中国渔业质量与标准,2011,1(3):2-5.

[12]罗思亭,张饮江,李娟英,等.沉水植物与生态浮床组合对水产养殖污染控制的研究[J].生态与农村环境学报,2011,27(2):87-94.

[13]贾丽,潘勇,刘帅.池塘内循环流水养殖模式——美国的一种新型养殖模式[J].中国水产,2011(1):40-42.

[14]丁建华,陈泰峰.一种池塘节能减排养殖方式——池塘网箱清洁养殖[J].中国水产,2013(2):25-46.