大民屯泥页岩非均质性及对页岩油分布的控制

2014-02-17毕君伟张巨星宁松华张泽慧冯右伦

毕君伟,张巨星,宁松华,张泽慧,冯右伦

(1.长江大学,湖北 武汉 430100;2.中油辽河油田公司,辽宁 盘锦 124010;3.油气资源与勘探技术教育部重点实验室 长江大学,湖北 武汉 430100;4.中油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000)

引 言

近年来研究表明,包括页岩油在内的非常规油气将成为未来一个时期重要的接替资源,越来越受到国内外能源行业的重视。泥页岩可能富含着大量的油气资源,这些资源可称为页岩油,也可称为页岩型致密油,不同学者对页岩油的定义不同。邹才能认为页岩油是以滞留形式在纯泥岩或页岩中的石油聚集[1],张金川认为页岩油是以游离、吸附或溶解态等多种方式赋存于泥页岩层系中的液态烃类[2]。通过文献调研[3-11],结合油田勘探实际问题,本文将泥页岩及其薄夹层中产出的石油确定为研究对象。

大民屯凹陷主力源岩层系泥页岩厚度累计超过千米,页岩油富集层段的确定是油气勘探的关键所在。因受泥页岩有机质丰度、类型、水体环境、矿物组分以及地质演化过程中有机质热成熟度等因素影响,不同地区、不同层段的泥页岩中所含有的油气量会有着较大的差别。一般在纵向上主要表现为页岩中的有机非均质性差异较大,已成熟生油的泥页岩中必须具有高丰度的有机质才有可能形成富集状态的页岩油气。本文通过实验测试及改进模型的测井方法对大民屯凹陷成熟源岩层内泥页岩进行有机非均质性评价,即总有机碳含量TOC、含油气性氯仿沥青“A”,热解液烃含量S1等参数变化情况,目的是在剖面上找到有机质丰度相对高的富集段,进一步可延伸到联井剖面和平面上,可找到页岩油的富集层和富集区,讨论富集段的发育特征及其对页岩油分布的控制,指出页岩油勘探的目标层段,为页岩油勘探提供部署依据。

1 泥页岩有机非均质性评价

1.1 泥页岩有机非均质性评价方法与建模

通过实验室测试单井泥岩样品的总有机碳含量TOC、含油气性氯仿沥青“A”,热解液烃含量S1等有机质丰度指标,研究单井纵向上有机非均质性。但通常由于样品数量的限制,以及有机质散失引起的样品质量等问题的影响,难以精细准确、全面连续地描述单井及多井剖面上有机质含量变化。

前人研究发现,利用分辨率较高的测井资料等方法,对单井泥页岩的有机质含量变化可进行较好的描述及评价预测[7-8]。泥页岩本身固有一定的物理化学性质,如果形成环境为低能,沉积物中含有大量有机质,这些沉积有机质形成的干酪根一般具有低密度、高时差,成熟生油气后还具有高电阻率等测井响应,相对于有机质含量少的沉积岩有不同的响应特征。通常地层的总有机碳含量较高时,会在时差和电阻率等测井曲线响应上有较大异常,且为正相关关系。由此可以利用这些测井曲线的异常值进行反算获得页岩层的总有机碳含量。这就是由Passey等通过实验和推导得出的ΔlogR技术[9],并在世界各地得到了广泛的推广应用。该技术先将算术坐标下的声波时差和对数坐标下电阻率曲线基线进行基线叠合,除叠合部分之外,2条曲线间分开的距离为ΔlogR,ΔlogR与总有机碳呈下列的线性相关:

式中:TOC为计算的总有机碳含量,%;LOM反映有机质成熟度,可以根据大量样品分析(如镜质体反射率、热变指数、Tmax分析)得到;ΔTOC为有机碳含量背景值。

但Passey的ΔlogR方法需要对不同坐标的测井曲线进行基线叠合,以及LOM值与ΔTOC背景值的求取。本文则对该ΔlogR模型进行了改进。首先利用实测数据(有机碳含量TOC、氯仿沥青“A”与热解液烃含量S1)与相应测井数据进行拟合,建立有机质含量与测井数据的定量关系模型:

式中:a、b、c为依据实测数据拟合的系数;Δt为声波时差,μs/m。

改进的模型无需测量成熟度LOM和背景参数ΔTOC,可直接计算出有机质的含量。

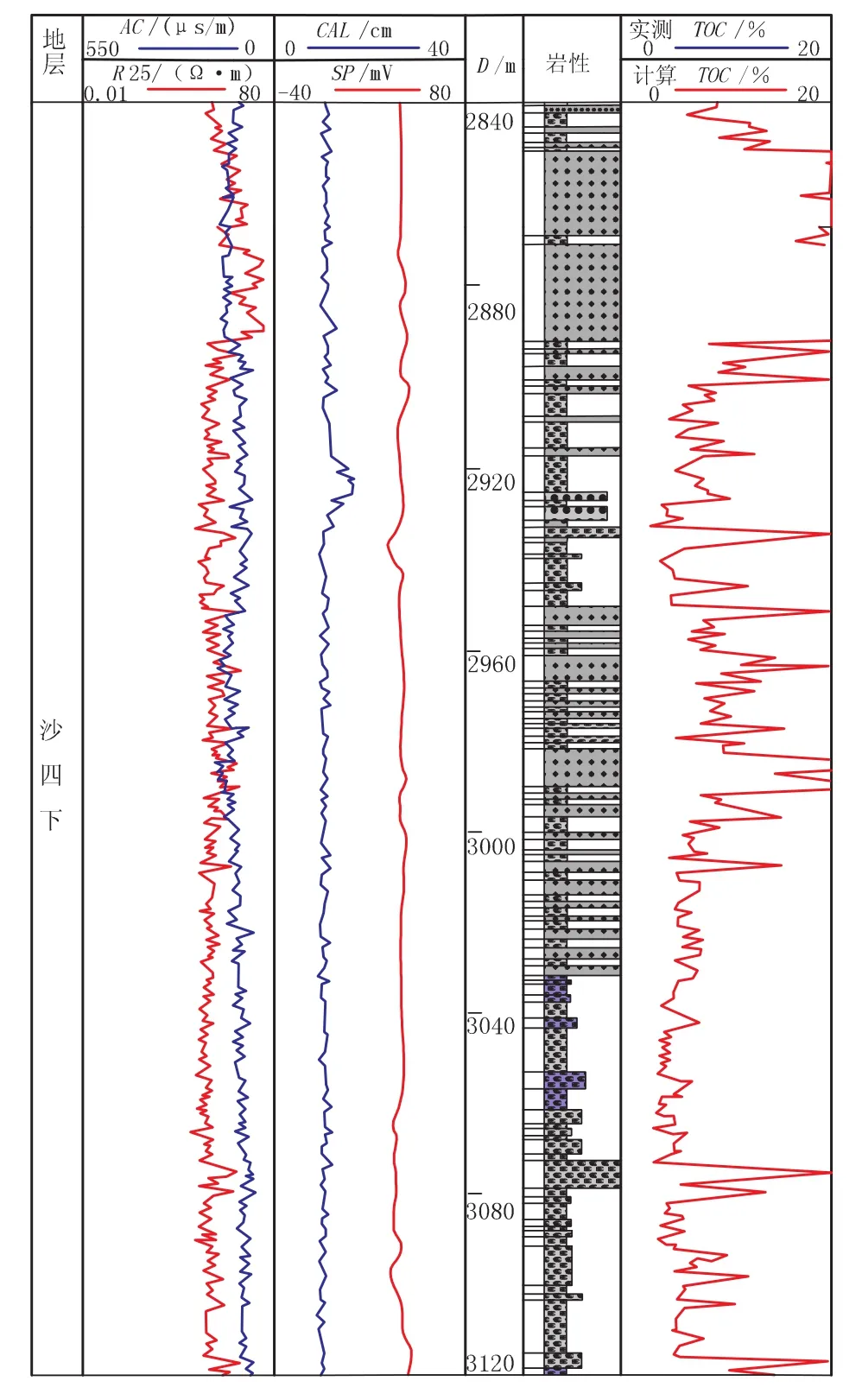

在大民屯凹陷的多口已完成的钻井中,选取具有连续的岩性剖面和较多的实测数据,并具有完整的高分辨率测井资料的井为标准井。首先分析测井数据的可靠性、井径异常的部位,剔除异常值和非泥页岩层段数据。然后与有机质丰度实测值进行数据拟合,得出实测TOC与ΔlogR之间的关系式,当相关系数较高时(≥0.85),表明用拟合方程计算的数据值是可靠的。不仅建立了测井曲线与TOC关系量化模型(图1、表1),同时建立了测井曲线与页岩含油气性指标(氯仿沥青“A”、热解液烃含量S1)之间的关联性(图2、表1)。

图1 R25-AC泥页岩测井识别TOC(沈224井段为例)

利用该模型可以计算泥页岩段连续的总有机碳含量和含油量。这种方法可以有效地弥补实验室样品测试方法评价有机非均质性的局限和不足,提供更多井、更合理、更连续的有机质分布参数,同时也能够揭示厚层泥页岩中局部有机质含量的精细差异,发现页岩油气的富集层段。

1.2 泥页岩有机非均质性评价结果

利用实测数据与改进模型的测井方法相结合,评价了数十口单井有机质非均质性。结果表明:在大民屯凹陷3套成熟泥页岩中,E2s42亚段泥页岩有机质含量明显优于E2s41亚段和E2s44亚段;即使在E2s42亚段内部,仍呈现显著的非均质性特征(图3)。

以沈224井为例,用测井方法全井泥页岩计算TOC、氯仿沥青A和S1,在2 826~2 898 m及2 952~3 024 m之间的泥页岩段,声波时差和电阻率曲线间存在明显间隔,表明这两段的泥页岩中富含成熟的烃类。计算的TOC、S1和氯仿沥青“A”3条曲线总体趋势相互吻合。全井段有机质含量高值段和低值段交错发育,即使在对高值段内部,曲线也呈锯齿状,峰值转换迅速,10 m深度间隔内存在数个峰值。各曲线值幅度差显著,变化区间较大,如TOC值在0.5% ~18.0%之间,热解液烃含量S1值在0.1~5.0 mg/g之间,氯仿沥青“A”值在0.2%~5.0%之间。无论高值段或低值段,邻近的2个深度点,各计算值大小有起伏,相差几倍或数倍以上,变化频率较快,显示了整体与局部都具有明显的有机非均质性。

表1 测井计算TOC、S1、氯仿沥青“A”识别模型参数统计

图2 R25-AC泥页岩测井识别S1(沈224井E2s42段为例)

2 有机质富集段识别及其对页岩含油量分布的控制

2.1 页岩有机质富集段识别及地质特征

通过数据分析发现,热解S1和氯仿沥青“A”随TOC的增大表现出明显的三段性特征[11](图4):当TOC较高(≥4%)时,热解S1和氯仿沥青“A”为相对稳定的高值;当TOC较低(≤2%)时,热解S1和氯仿沥青“A”保持稳定低值;当TOC为2% ~4%时,热解S1和氯仿沥青“A”则呈现明显的上升趋势。

分析认为:①当某一层段的TOC的值达到一定的临界值(4%)时,有机质所生成的油量能够赋存于泥页岩中,当丰度达到更高时,泥页岩含的油量达基本到饱和,然后就会有多余的油被排出。这种类型的泥页岩的含油量最为丰富,应该作为近期页岩油评价和勘探的最现实也是最优的对象,一般称之为有机质富集段;②当TOC的值低于一定的临界值(2%)时,这时有机质丰度较低,产生的油量还很难以满足泥页岩本身残留的需要,因此可以认为含油量还很低。这一类型泥页岩近期不适宜进行开采,由于这一类型的泥页岩的油量少且分散,并且多以吸附相态吸附于有机质表面或者分布于烃源岩孔隙中,还难以被有效地开发,这类岩层一般称之无效段;③如果TOC值介于这2种类型间的上升段的泥页岩含油量居中,在未来,待开发技术发展到新的阶段后,这种类型的岩层才会有望成为新的有经济潜力开发对象,这样的层段称之为低效段。

测井计算的有机质含量单井剖面图3上可识别出:TOC>4%以及氯仿沥青“A”>0.5%的有机质高值段也即页岩油气的富集段,在沙四下亚段内发育两段,上部富集段厚度为72 m,下部富集段厚度为72 m,共144 m,其岩性主要为油页岩和钙质页岩。

2.2 有机质富集段对页岩油分布的控制

图3 大民屯凹陷测井综合评价(沈224井沙四段为例)

有机质是油气生成提供物质基础,源岩有机质总含量的多少直接影响其生烃量的多少。因此,若要形成具有工业价值的页岩油聚集,岩层中有机质含量必须达到一定界限。成熟源岩的有机质丰度越高,其本身产油量也越高。同时还会具有较高的有机孔隙度以及赋存更多油气的能力,这些都直接影响页岩油的富集。氯仿沥青“A”含量和热解液烃含量(S1)是直接反映页岩含油量的地球化学首推指标。图3中,当TOC≥4%时,S1≥0.75 mg/g,氯仿沥青“A”≥0.5%;而当 TOC≤2%,S1≤0.25 mg/g,氯仿沥青“A”≤0.1%。页岩含油量与其TOC呈正相关关系,明显受泥页岩有机质总含量的控制。在大民屯凹陷内找到TOC≥4%的源岩有机质“富集段”就基本找到页岩油资源富集的层段。

大民屯凹陷沙四早期为裂谷盆地沉降初期,该时期气候温暖潮湿,凹陷大部分为浅水覆盖,水体比较闭塞、安静,凹陷中部集中发育一套油页岩和钙质泥岩,发育规模受盆地内的古隆起和水体介质特征的双重控制,页岩和钙质泥岩最大厚度可以达到300 m,平均厚度在150 m左右,但是潜山古隆起部位的岩层厚度较小,一般为50~150 m。中低的伽马蜡烷、相对高的C24四环萜和4-甲基甾烷含量,以及较低的Pr/Ph比值,显示当时湖盆的洼陷区为微咸水还原环境,细菌和藻类等水生生物和低等浮游生物丰富。有机质类型以Ⅰ型为主,Ⅱ1型次之[10]。在凹陷的东西侧洼陷区,油页岩有机碳含量高达14%以上,在地层相对较薄的潜山古隆起部位,有机碳含量也在2%以上;油页岩埋深多在2 300 m以深,成熟度Ro>0.45%。总之,该地区发育的沙四下亚段源岩整体有机质丰度很高,类型很好、基本都进入了成熟生油阶段,该亚段的上部和下部是页岩型油气资源勘探的主要目的层位,已先后在沈224、安95等多井沙四下亚段页岩层获得了数千吨工业油流的证实,可望进一步推广。

图4 大民屯凹陷沙四段泥页岩TOC-S1和TOC-“A”相关图

值得注意的是,可动页岩油的量并不仅与源岩本身的地球化学特征相关,页岩层理结构和岩石本身的脆性使页岩产生足够裂缝来增加烃类的储集,也会很大程度上增加可动页岩油的富集量。另一方面,有机质丰度增加,可动页岩油量不一定随之线性增加,泥页岩中的有机质丰度高,有机质本身对油气吸附性也增加,从而影响可动页岩油资源量。

3 结论

(1)采用改进的测井模型计算和评价单井泥页岩有机质非均质性,研究区泥页岩有机非均质性很强,呈现出高值段相对集中,高值段和低值段交错发育的特点。在高值段内部,非均质性仍很明显,各项参数变化区间较大,TOC值为0.5% ~18.0%,S1为 0.1~5.0 mg/g,氯仿沥青“A”值为0.2%~5.0%。计算曲线呈锯齿状,峰值转换迅速,10 m深度间隔内存在数个峰值。

(2)大民屯凹陷沙四段泥页岩热解S1和氯仿沥青“A”随TOC的增大表现出明显的三段性特征,依此建立大民屯页岩油资源分级标准。其中富集段有机质含量高,TOC≥4%,生烃潜力大,热解S1≥0.75 mg/g,氯仿沥青“A”≥0.5%。富集段对页岩含油量分布有重要控制作用,是近期页岩油勘探的现实目标,主要发育在沙四下亚段内上部和下部。

[1]邹才能.非常规油气地质[M].北京:石油工业出版社,2011:28-35.

[2]张金川,林腊梅,李玉喜,等.页岩油分类与评价[J].地学前缘,2012,19(5):322-331.

[3]周庆凡,杨国丰.致密油与页岩油的概念与应用[J].石油与天然气地质,2012,33(4):541-544.

[4]邹才能朱如凯吴松涛,等.常规与非常规油气聚集类型、特征、机理及展望——以中国致密油和致密气为例[J]. 石油学报,2012,33(2):173-186.

[5]孙赞东,贾承造,李相方,等.非常规油气勘探与开发[M].北京:石油工业出版社,2011:50-60.

[6]陈祥,王敏,严永新,等.泌阳凹陷陆相页岩油气成藏条件[J]. 石油与天然气地质,2011,32(4):568-576.

[7]张晋言.页岩油测井评价方法及其应用[J].地球物理学进展,2012,27(3):1154-1161.

[8]唐小梅,曾联波,岳锋.鄂尔多斯盆地三叠系延长组页岩油储层裂缝特征及常规测井识别方法[J].石油天然气学报,2012,34(6):95-99.

[9]Passey Q R,Creaney S,Kulla J B.Apractical model for organic richness from porosity and resistivity logs[J].AAPG Bulletin,1990,74(5):1777-1794.

[10]黄海平.大民屯凹陷烃源岩中高分子量烃的形成与分布特征[J].石油实验地质,2000,12(4):297-301.

[11]卢双舫,黄文彪,等.页岩油气资源分级评价标准探讨[J]. 石油勘探与开发,2012,39(2):249-256.