南翼山油田浅层低压油气藏形成机理

2014-02-17汤达祯喻廷旭

房 媛,汤达祯,许 浩,王 凯,喻廷旭

(1.海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室 中国地质大学,北京 100083;2.页岩气勘查与评价国土资源部重点实验室 中国地质大学,北京 100083;3.中油青海油田分公司,甘肃 敦煌 736202)

引 言

随着油气勘探的深入,在越来越多的盆地中发现了异常低压油气藏,鄂尔多斯盆地上古生界气藏、松辽盆地北部扶余油层和东南缘的十屋断陷、百色盆地东部凹陷、三塘湖盆地侏罗系低压油藏都发育不同程度的异常低压油气藏[1]。异常低压油气藏的成因、异常低压与油气成藏的关系及低压油藏的分布规律等问题的研究逐渐受到石油地质学家的重视,深入探讨盆地低压油藏的形成过程和形成机制,有助于揭示低压油藏的分布规律,为低压油藏的勘探开发提供科学依据,并且对油田安全、钻井、完井等具有借鉴意义。

南翼山油气藏是目前柴达木盆地西部北区发现的最大油气藏,其深层下干柴沟组(E32)为凝析气藏,浅层上油砂山组(N22)是正常密度的油藏,根据已有试油资料及钻井、完井报告发现,南翼山浅层油藏具有自然产能低、钻井液漏失频发、地层压力系数普遍偏低的特征,而深部凝析气藏具有明显高压特征。前人对南翼山油田的地质特征研究认识较多[2-4],但在其异常低压形成机制方面研究较少。国内学者围绕异常低压成因开展了大量研究,分析了不同地区、不同地质条件下低压形成的控制因素,认为构造抬升、耗水作用和油气散失等是形成低压的主要原因[5-7]。本文选取南翼山浅层上油砂山组(N22)油藏进行详细解剖,基于前人研究成果,研究以油气成藏为核心的盆地演化过程中地质因素对异常低压演化的控制作用,明确低压体系的形成演化机制及其与油气成藏过程之间的耦合关系。

1 地质概况

南翼山构造是柴达木盆地西部坳陷茫崖凹陷南翼山背斜带上的一个三级构造,该构造的西北为小梁山构造,东北为尖顶山构造,东南为大风山构造,西南为油泉子构造(图1)。地面构造轴线呈北西—南东向,为一大而平缓的箱状背斜,构造长为39.3 km,宽为15.7 km,面积为620 km2,两翼基本对称。该区自上而下钻遇狮子沟组(N23)、上油砂山组(N22)、下油砂山组(N21)、上干柴沟组(N1)、下干柴沟组上段(E32)、下干柴沟组下段(E31)、路乐河组(E1+2)7套地层。柴西地区自经历E1+2—N1的湖侵后,湖盆主要分布在柴西南区,N1晚期开始进入湖退阶段,湖盆沉积中心自西南向北东方向迁移。N21—N22时期柴西北区广泛发育较深湖、浅湖和滨湖相,为碳酸盐岩的普遍分布提供了沉积背景。该沉积时期,南翼山地区离物源区较远,但柴达木盆地的区域构造活动性较强,气侯变得更加干旱,阵发性或季节性洪水流时常注入湖盆,将细粒的泥质和粉砂质带入南翼山地区,沉积物粒度普遍较小。

图1 研究区地理位置

2 压力分布特征

南翼山浅层35口井共42个实测地层压力数据的统计表明,异常低压(压力系数小于0.90)占52.38%,常压(压力系数为 0.90~1.10)占38.09%,异常高压(压力系数大于 1.10)占9.53%,南翼山浅层地层压力基本分布在1.27~33.97 MPa之间,平均为13.38 MPa。地层压力系数基本分布在0.71~1.28之间,平均为0.92(图2)。南翼山浅层地层压力随深度的增加逐渐增大,呈现出明显的浅部异常低压、中部常压和深部异常高压的特征。在埋深小于1 200 m左右的地层,其压力与埋深的线性相关性较好,当埋深大于1 200 m后线性相关性较差,即在相同深度段地层压力较为分散。总的来说,南翼山中浅层油气藏地层压力以低压为主,伴随部分常压和少量高压。南翼山浅层储层物性非均质强,储层连通性差。将浅层油藏分割为不同的次级压力系统,呈现出异常低压、常压和异常高压共存的特征,此外油气充注强度差异对南翼山浅层油藏的压力具有重要影响,从压力分布可以看出,对于不同类型的产层,压力数据呈现出油层—油水层—水层逐渐降低的趋势,即油气充注越强地层压力越高。

图2 南翼山浅层油藏地层压力与深度关系

3 浅层低压油气藏形成机理

3.1 压力封存箱封闭机制

压力封存箱能够以独立的流体系统存在,得益于其良好的封闭性。南翼山中浅层地层水平均总矿化度为264 g/L,受表层大气淡水影响较小,具有良好的封闭性。钠氯系数是表征地下水变质程度的水文地球化学重要参数之一,地层水封闭越好、越浓缩,变质越深,其钠氯系数比值越小,越利于油气保存,南翼山浅层地层水氯钠系数为0.499~0.661,平均值为0.562,是变质的沉积水或高度变质的渗透水[8],表明该区发生了浓缩变质作用,地层具有较好的封闭性。南翼山浅层油藏原油密度集中分布在0.82 g/cm3左右,原油黏度集中分布在6.4 mPa·s左右。从原油密度和黏度来看,属于轻质、低黏度原油,说明南翼山浅层原油几乎未遭受到细菌的分解、氧化及地层水冲刷作用,封闭条件较好。

柴达木盆地西部北区从下干柴沟组上段到上油砂山组长期处于湖泊相,沉积了巨厚的含蒸发岩类泥岩层,该区古近系—新近系咸化湖盆在剖面上大致可以分成2个咸化旋回,路乐河组—上干柴沟组为第1个咸化旋回,下油砂山组—狮子沟组为第2个咸化旋回,每个旋回都沉积了厚层泥岩、钙质泥岩夹盐岩及石膏层。上干柴沟组和下干柴沟组上段的成熟烃源岩具有毛细管和异常压力双重封闭机制,有效地阻止了油气逸散和流体运移,对浅部的异常低压—常压油藏和深部的异常高压气藏的封闭起重要作用。因此上油砂山组上部致密的夹膏盐层钙质泥岩和泥灰岩成为南翼山中浅层封存箱优质的顶板,上干柴沟组下部和下干柴沟组上部为南翼山中浅层封存箱良好的底板,上油砂山组次级湖泊咸化旋回沉积的夹膏岩盐泥岩层将浅层封存箱分为垂向叠置的上部异常低压和下部常压—弱异常高压两部分。

南翼山浅层封存箱的侧向封隔以压性、压扭性的高角度逆冲断层为主,黏土涂抹是导致断层侧向封闭的主要因素[9]。黏土涂抹指在断裂形成过程中,塑性的泥岩被拖曳进断裂带敷在断面上形成黏土隔膜。南翼山中浅层泥岩、泥灰岩和泥质粉砂岩等频繁交替,泥质含量高,因此断裂带填充物泥质含量高。在高泥质含量和压性应力条件下,强拖曳效应以及黏土涂抹,致使该区压性逆冲断层和压扭性平移断层形成侧向封闭。南翼山咸化湖水环境沉积的藻灰岩、颗粒灰岩和粉砂岩厚度薄、面积小、相变快,钙质泥岩在压实排液过程中释放的Si、Ca、Fe和Mg等离子致使储层成岩作用强烈,物性普遍较差,储层内和储层间连通性较差,储层物性渐变带和相变带使南翼山中浅层侧向封闭性较好(图3)。

图3 南翼山浅层封存箱封闭机制模式

3.2 低压成因分析

南翼山浅层油气藏具有良好的封闭性,对于封闭性油藏,潜水面高低、轻烃散失等对其低压形成影响微弱。结合南翼山构造和成藏特征,笔者认为构造抬升造成的孔隙反弹和温度降低是南翼山浅层低压油藏形成的主要原因。柴达木盆地构造运动十分频繁,尤其是上新世末的喜山运动晚期,使柴西的茫崖坳陷彻底结束了坳陷的发展时期而进入了褶皱上升回返阶段,现今的英雄岭褶皱带为一个第四纪经构造反转形成的盆内山[10]。强烈的构造运动导致南翼山等构造隆起遭受剥蚀,运用地层对比法等对南翼山地层剥蚀量进行恢复,其核部剥蚀量在1 000 m左右,南翼山浅层最大埋深时温度达80~90℃(图4),现今南翼山浅层地层温度平均值为30~40℃,故其温度降低量在50℃左右。

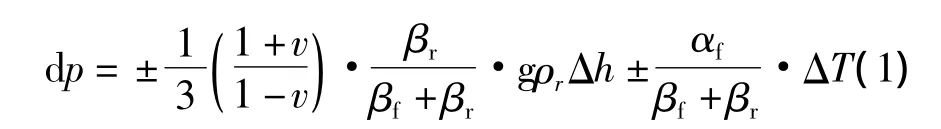

构造抬升过程中孔隙体积和温度发生变化,从而影响孔隙流体压力,许浩基于流体状态方程等,通过公式(1)定量化分析了构造抬升对储层压力的影响[11]:

式中:右边第一部分表示上覆地层载荷的改变导致孔隙压力的变化,第二部分表示地层在沉降或剥蚀过程中,由于温度改变而导致孔隙压力的变化。针对南翼山油田实际情况,取岩石泊松比v为0.25,根据17块岩心覆压孔隙实验数据,岩石孔隙体积压缩系数 βr取21×10-4MPa-1,流体压缩系数 βf为5 ×10-4MPa-1,岩石密度 ρr为2.4 ×103kg/m3,剥蚀厚度Δh为1 000 m,液体膨胀系数αf为4×10-4℃-1,抬升前后温度变化量 为80℃。

利用公式(1)计算南翼山由于构造抬升孔隙反弹和温度降低所引起的地层孔隙流体压力的变化量分别为10.50 MPa和7.68 MPa左右。根据现今浅层油藏试油压力及其深度,结合构造抬升所造成的压力降低量和古埋深,即可恢复构造抬升前油藏古压力系数。

经计算,南翼山浅层油藏抬升前古压力系数为1.2左右,表明南翼山浅层低压油藏是由构造抬升前的高压油藏转化而来。

图4 南翼山压力演化与埋藏史和生烃史关系

3.3 油气成藏与低压演化

下干柴沟组上段沉积时期,南翼山在40.5~42.8 Ma地质时期内,沉积物快速堆积了近1 200 m的巨厚泥质岩层,形成了相对封闭的压力封存体系,不仅是早期异常高压产生的必要条件,也为后期积累、加剧的增压作用奠定了基础,此时南翼山进入欠压实增压期。下干柴沟组上段和上干柴沟组烃源岩在喜山运动晚期前,地层持续埋藏到较大的深度,有机质达到成熟、高成熟阶段,此时沟通深浅的断层通道尚未形成,生成的油气主要以自生自储形式储集在烃源岩内及其附近,随着生烃量和埋深增加,生成的油气受运移条件限制不能有效的释放压力,压力系统逐渐由常压转变为高压,该时期处于深部沉降生烃增压阶段。喜山运动晚期(狮子沟组末)由于构造活动产生了沟通深浅层的烃源断层,断裂带的扩容作用以及剥蚀区的回弹卸压作用,在断裂带及剥蚀区形成卸压油气运移区,深部原生油气藏遭受破坏的同时,在深部异常高压的作用下向上部快速充注,然后在浅部成藏。由于油气通过断层充注强度的差异,造成地层压力的分异,与断层连接性好的储层油气充注强,形成较高压油藏。断层作为油气运移通道具有快速、幕式成藏特征,断层活动期后,封闭性逐渐增强,其后的新构造运动抬升剥蚀作用,使得南翼山浅层油藏进入构造抬升降压期。一方面由于孔隙反弹和温度降低作用使得浅层油藏压力降低,另一方面由于烃源岩埋藏变浅而生烃作用基本停滞,后期供烃严重不足,难以为孔隙流体增压提供有利条件,持续的抬升剥蚀演化至今形成南翼山浅层低压油藏(图5)。

图5 南翼山浅层油藏成藏与压力演化

4 结论

(1)南翼山油田浅层油藏以低压为主,伴随部分常压和少量高压。储层非均质强、连通性差和油气充注强度差异将浅层油藏分割成不同的次级压力系统,从而造成南翼山浅层油藏异常低压、常压和异常高压共存的特征。

(2)南翼山浅层地层水和原油特征共同反映出浅层油藏具有良好的封闭性条件。湖盆咸化沉积的、塑性较高的含膏质泥岩为南翼山浅层油藏垂向封闭性提供良好条件,储层物性渐变带和断层泥质涂抹为侧向封闭提供重要保障。

(3)利用定量分析方法计算出南翼山孔隙反弹和温度降低所引起的孔隙流体压力的降低量分别为10.50MPa和7.68MPa。南翼山浅层油藏是喜山晚期深部油藏向浅部充注形成,经深部欠压实增压阶段、沉降生烃增压阶段和构造抬升降压阶段转化为至今的低压油藏。

[1]许浩,张君峰,汤达祯,等.低压油气藏形成机制研究现状及发展趋势[J].地球科学进展,2009,24(5):506-511.

[2]吴兴录.柴达木盆地南翼山构造裂缝储层特征[J].特种油气藏,2004,10(6):16-19.

[3]崔俊,陈登钱,姚熙海,等.南翼山油田浅层颗粒灰岩孔隙类型及成岩作用分析[J].特种油气藏,2008,15(4):58-62.

[4]刘伟,林承焰,王国明,等.柴西北地区南翼山油田低渗透储层特征与成因分析[J].石油学报,2009,30(3):417-421.

[5]江涛,陈刚,丁超,等.鄂尔多斯盆地神木—米脂地区上古生界天然气藏压力分布特征[J].特种油气藏,2010,17(3):48-51.

[6]夏新宇,宋岩.沉降及抬升过程中温度对流体压力的影响[J].石油勘探与开发,2001,28(3):8-11.

[7]高岗,刚文哲,范泓澈,等.含油气盆地异常低压成因研究现状[J].天然气地球科学,2008,19(3):311-315.

[8]沈照理.水文地球化学基础[M].北京:地质出版社,1986:85-88.

[9]杨智,何生,王锦喜,等.断层泥比率(SGR)及其在断层侧向封闭性评价中的应用[J].天然气地球科学,2005,16(3):347-351.

[10]钟建华,郭泽清,杨树锋,等.柴达木盆地茫崖坳陷古近系-新近系Ro分布特征及地质意义[J].地质学报,2004,78(3):407-415.

[11]张君峰,许浩.中西部地区典型低压油气藏形成机制[M].地质出版社,2009:15-18.