深部脑白质缺血患者磁共振弥散张量成像分析

2014-02-08杜亚强雷立存武延华张晨光

杜亚强,雷立存,武延华,郝 青,张 云,张晨光

深部脑白质缺血是50岁以上老年人最常见的脑部结构、生化、代谢变化,这种变化在磁共振成像(MRI)上显示脑白质异常的高信号,对老年人的智力障碍发展可能起一定作用[1]。磁共振弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)是一种可以观察、评价脑白质纤维完整性的技术[2],可以定量地测定表观弥散系数(ADC值)和部分各相异性值(FA值),二者可以清晰地反映脑白质纤维的损伤,而且可以显示在常规MRI上看似正常的脑白质结构异常。使定量地评价深部脑白质缺血患者脑白质异常成为可能。本研究旨在探讨DTI在深部脑白质缺血患者脑白质的改变以及其病变程度与DTI指标的相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2011年5月—2012年5月河北医科大学第一医院通过颅脑MRI确诊为深部脑白质缺血患者30例为缺血组,其中男17例,女13例;年龄56~82岁。临床症状为头晕、头痛,无其他特异症状。另选择同时期颅脑MRI检查正常者30例为对照组,其中男15例,女15例;年龄50~80岁。均排除肝、肾、甲状腺疾病及糖尿病患者。两组性别和年龄具有均衡性。

1.2 检查方法 均接受常规MRI检查和DTI检查。采用GE Signa Excite 1.5T 超导型磁共振机,颅脑八通道相控阵表面线圈。

1.2.1 常规MRI扫描参数 采用横轴位快速自旋回波T2WI,重复时间(TR) 4 000 ms,回波时间(TE)400 ms,扫描视野(FOV)24 cm×24 cm,矩阵256×256。T2WI-液体衰减反转恢复序列(FLAIR),TR 4 000 ms,TE 400 ms,翻转时间(TI)2 000 ms,FOV 24 cm×24 cm,矩阵256×256,矢状位快速自旋回波T1WI-FLAIR,TR 4 000 ms,TE 400 ms,FOV 24 cm×24 cm,矩阵256×256,TI 2 000 ms,层厚6 mm,间隔1 mm。

1.2.2 DTI扫描参数 采用单次激发自旋回波成像,TR 8 000 ms,TE选取最小,一般为74.7 ms,FOV 24 cm×24 cm,矩阵256×256,b值为1 000 s/mm2,扫描方向15个,层厚4 mm,间隔0.5 mm。

1.3 影像学分析 深部脑白质缺血的影像评定标准:依据脑室周围异常信号范围、融合程度与脑白质容积之比,将深部脑白质缺血患者的MRI表现分为轻度、中度、重度。轻度:异常信号影少于脑白质1/4,限于侧脑室前、中、后的脑室周围区,可见散在、小的局限性异常信号影;中度:异常信号影占脑白质1/4~1/2,在侧脑室前、中、后,皮质下脑白质区可见局灶性、非融合性或部分融合性异常信号影;重度:异常信号影占1/2以上,融合成片,贯穿整个脑白质区[3]。其中轻度10例,中度12例,重度8例。将DTI原始数据采用Function tool软件进行后处理,为了保证研究的科学性,本研究首先对对照组患者的双侧额叶、顶叶、枕叶、颞叶、内囊、海马旁回、胼胝体、扣带回固定区域在b值为0即T2WI图像上进行测量,额叶感兴趣区(ROI)放置在显示胼胝体膝部最前端的层面,顶叶ROI放置在中央沟之后,枕叶ROI放置在连续3个层面的视放射神经纤维上,在每个部位都测量3次,取其均值,FA图及ADC图测量自动生成。并由两名具有相关经验的神经影像医师在不了解临床资料的情况下参照对照组测量部位对缺血组进行数据测量,ROI范围大小为(16±2)mm2(海马旁回的测量根据其实际形态而定)。

2 结果

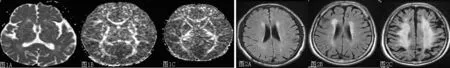

2.1 MRI表现 轻度深部脑白质缺血患者横轴位T2WI-FLAIR可见双侧脑室旁斑点状高信号影,边缘欠清晰;中度深部脑白质缺血患者可见两侧脑室旁均有散在斑片状高信号影,边缘欠清晰,右侧脑室前部分,融合成片;重度深部脑白质缺血患者可见两侧脑室旁均有融合呈大片状高信号影,边缘模糊(见图1、2)。

2.2 对照组与缺血组不同部位ADC值和FA值比较 对照组与缺血组额叶、顶叶ADC值和FA值比较,差异均有统计学意义(P<0.05);两组枕叶、颞叶、内囊、海马旁回、胼胝体、扣带回ADC值和FA值比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

2.3 不同病变程度深部脑白质缺血患者额叶、顶叶ADC值和FA值比较 轻度组、中度组、重度组深部脑白质缺血患者额叶、顶叶ADC值和FA值比较,差异均有统计学意义(P<0.05);其中中度组、重度组较轻度组深部脑白质缺血患者额叶、顶叶ADC值升高,额叶、顶叶FA值降低,差异均有统计学意义(P<0.05);重度组较中度组深部脑白质缺血患者额叶、顶叶ADC值升高,额叶、顶叶FA值降低,差异均有统计学意义(P<0.05,见表2)。

注:A为测量部位的T2WI图,B、C为FA值图 注:A轻度患者,B中度患者,C重度患者

图1 测量部位和方法示意图图2 深部脑白质缺血患者MRI表现

Figure1 Schematic measurement site and methodsFigure2 MRI of deep white matter ischemia patients

表1 对照组与缺血组不同部位ADC值和FA值比较

Table2 Comparison of ADC values and FA values of frontal lobe and parietal lobe in the deep brain white matter ischemia patients

组别例数ADC值 额叶 顶叶 FA值 额叶 顶叶 轻度组100.83±0.02 0.81±0.05 0.49±0.05 0.52±0.02 中度组120.86±0.04* 0.87±0.03* 0.45±0.07* 0.46±0.03* 重度组 8 0.88±0.02*△0.91±0.04*△0.39±0.05*△0.40±0.05*△F值6.5549.9957.23413.331P值0.0000.0000.000 0.000

注:与轻度组比较,*P<0.05;与中度组比较,△P<0.05

3 讨论

3.1 DTI的成像原理及与深部脑白质缺血病理改变的相关性 DTI是目前活体检测轴突和髓鞘损伤的惟一检查方法,而且可以定量地检测脑白质的病变,目前在中枢神经系统领域应用很广泛[4-6],其通过检测水分子的弥散程度来确定脑白质损伤的程度,通过施加多个弥散敏感梯度方向来确定脑白质纤维束的走行方式,而且可以通过测量ADC值和FA值来定量地分析病变的范围和程度。ADC值的升高和FA值的降低提示脑白质的完整性遭到了破坏[7]。深部脑白质缺血的主要病因是大脑半球深部脑白质深穿支动脉的透明变性,弹力组织的变性主要病因为大脑半球深部脑白质深穿支动脉透明变性、管壁中层增厚、弹力组织变性及血管周围间隙的扩大,结果造成半卵圆中心及侧脑室旁脑白质局限性或弥散性脱髓鞘和坏死,并见多数较小囊性脑白质梗死[8]。对于在常规MRI表现正常的部位,是否也发生了上述改变,应用DTI就可以检测这种病理改变,而且通过ADC值和FA值定量分析,可以明确病变的范围和程度。

3.2 对照组与缺血组不同部位ADC值和FA值比较 本研究发现在深部脑白质缺血患者额叶、顶叶ADC值升高而FA值下降,表明这些部位已经发生了超早期的损伤,而枕叶、颞叶、内囊、海马旁回、胼胝体、扣带回的ADC值和FA值没有明显变化,说明此时上述部位尚未发生明显的病理改变,额叶和顶叶是深部脑白质缺血最先累及的部位,在测量时发现看似正常的脑白质其实已经发生了改变,这可能与下列的病理改变相关,小血管的病变导致可连接的纤维发生了改变、神经结缠绕、髓鞘丢失、Wallerian变性、周围胶质细胞增生等[9],这些病理改变均可以导致DTI指标中的FA值发生变化,且在早期已经发生了改变。这就表明了应用DTI为脑白质的早期变化提供有用的指标,而且应用此项技术可以研究深部脑白质缺血的发病原理和机制。

3.3 深部脑白质缺血患者病变程度与ADC值和FA值的关系 本研究发现随着深部脑白质病变程度的加重,ADC值升高,而FA值下降,FA值可反映神经纤维完整性及损伤情况,FA值越高,说明组织的各向异性越强,结构排列越规则紧密。当脑组织微结构发生变化或与其他结构之间的联系纤维损伤后,FA值下降,反映了脑组织中神经纤维的损伤程度,由此可见ADC值和FA值可以作为量化指标。应用DTI可以发现常规MRI表现正常而实际已发生早期脑白质异常的变化,从而对这些患者可以进行早期的临床干预,采取适当的治疗,会极大改善患者的生活质量,延缓病情的发展。

DTI作为近年发展起来的一项新的扫描技术,为脑功能成像的一种。可以在活体上无创地反映脑白质微结构的变化、O′Sullivan等[10]对深部脑白质缺血的研究中提出,深部脑白质的神经病理学改变只能在尸检后得到,很难获得疾病的早期资料。Steingart等[11]首先在105例正常志愿者中发现了9例深部脑白质缺血患者,并且认为深部脑白质缺血是早期痴呆的标志。额叶是连接上纵束和胼胝体联络纤维的主要的脑白质纤维束[12],颞叶是大脑的情绪和认知的中枢,研究表明这些部位的改变可能与认知功能相关[13]。所以DTI可以将额叶和顶叶深部脑白质缺血的诊断推向更早的阶段,应用DTI能够量化评价深部脑白质缺血患者脑白质的改变,通过正常组和深部脑白质缺血组的比较可以看出,DTI发现在深部脑白质缺血病变以外的脑白质改变,这些脑改变影响着患者的认知功能[14],从而对深部脑白质异常所导致的疾病进行早期干预和治疗。

总之,DTI较常规MRI能够提供更多的诊断信息,通过测量ADC值和FA值可以更加准确地测定病变的范围和程度,而且随着深部脑白质缺血程度的加重,额叶、顶叶的病变程度逐渐加重。DTI可以为临床评价深部脑白质病变的程度和评价治疗效果提供一定的客观参考指标。

本研究存在一些不足,样本量偏少,没有长期的随访观察记录,因此需要大样本的研究和长期大量的随访记录来证实,仍需熟练地应用DTI来为临床工作做出更明确诊断。

1 杨天祝.临床应用神经解剖[M].北京:中国协和医科大学出版社,2002:692.

2 Le Bihan D,Mangin JF,Poupon C,et al.Diffusion tensor imaging:concepts and applications [J].J Magn Reson Imaging,2001,13(4):534-546.

3 Steingart A,Hachinski VC,Lau C,et al.Cognitive and neurologic findings in subjects with diffuse white matter lucencies on computed tomographic scan(leuko-araiosis)[J].Arch Neurol,1987,44(1):32-35.

4 Clemm von Hohenberg C,Pasternak O,Kubicki M,et al.White matter microstructure in individuals at clinical high risk of psychosis:A whole-brain diffusion tensor imaging study[J].Schizophrenia Bulletin,2013,6:1-9.

5 李翠宁,刘怀军,耿左军,等.脑梗死出血性转化的磁共振扩散张量成像参数图特点分析[J].中国全科医学,2013,16(8):2845-2847.

6 王加充,赵建农,王鹏程,等.磁共振弥散张量成像对脑皮质运动区肿瘤患者偏瘫肢体术后运动功能的评估价值[J].中国全科医学,2013,16(10):3637-3639.

7 Basser PJ,Mattiello J,LeBihan D.MR diffusion tensor spectroscopy and imaging[J].Biophys J,1994,66(1):259-267.

8 高元桂,蔡幼铨,蔡祖龙.磁共振成像诊断学[M].北京:人民军医出版社,1993:234.

9 Neil JJ,Shiran SI,Mckinstry RC,et al.Normal brain in human newborns:apparent diffusion coefficient and diffusion anisotropy measured by using diffusion tensor MR imaging[J].Radiology,1998,209(1):57-66.

10 O′Sullivan M,Summers PE,Jones DK,et al.Normal-appearing white matter in ischemic leukoaraiosis:a diffusion tensor MRI study[J].Neurology,2001,57(12):2307-2310.

11 Steingart A,Hachinski VC,Lau C,et al.Cognitive and neurologic findings in demented patients with diffuse white matter lucencies on computed tomographic scan(leuko-araiosis)[J].Arch Neurol,1987,44(1):36-39.

12 Leifer D,Buonanno FS,Richardson EP Jr.Clinicopathologic correlations of cranial magnetic resonance imaging of periventricular white matter[J].Neurology,1990,40(6):911-918.

13 Zhou Y,Lin FC,Zhu J,et al.Whole brain diffusion tensor imaging histogram analysis in vascular cognitive impairment[J].J Neural Sci,2008,268(1/2):60-64.

14 雷立存,杜亚强,何丽,等.深部脑白质缺血与轻度认知功能障碍MR扩散张量成像的相关性[J].中国医学影像学杂志,2013(10):737-740.