原发性颅内Rosai-Dorfman病临床病理分析

2014-02-06彭晓峰赵文丽眭文妍刘英霞

彭晓峰,赵文丽,眭文妍,刘 静,刘英霞

(惠州市第一人民医院病理科,广东 惠州 516003)

Rosai和Dorfman在1969年报道了一种发生于淋巴结的良性组织细胞增生性病变,并命名为Rosai-Dorfman病(RDD)又称伴巨大淋巴结病的窦组织细胞增生症[1],是一种病因不明、少见的良性组织细胞增生性疾病。最常见的临床表现是双侧颈部淋巴结无痛性肿大。该病可同时累及淋巴结及结外不同部位,也可单独发生于淋巴结外而不伴淋巴结肿大,累及结内或结外者,好发年龄不一样。累及中枢神经系统的病例十分少见,不足结外RDD的5%[2];原发于中枢神经系统而不累及身体其他部位的RDD则更加少见。连同本文病例,目前国内已报原发中枢神经系统的RDD共24例[3,4]。本病少见且容易误诊或漏诊,为提高对本病的认识,我们复习了近年来关于颅内RDD的有关文献,并结合惠州市第一人民医院收治的一例原发中枢神经系统的RDD,分析其临床及影像学资料、组织病理形态、免疫学表型、诊断、鉴别诊断及治疗,总结中枢神经系统RDD的临床病理特点。

1 资料与方法1.1 临床资料

患者,男性,49岁,因“4d前出现神志不清2h,发现颅内占位1d”于2012年09月25日步行方式入院。入院查体:T 36.5℃,P 90次/分,BP 130/80mmHg。入院查体:神经系统体检无异常,全身浅表淋巴结未扪及肿大。实验室检查:血常规及血生化检查正常。影像学检查:头颅MRI提示左顶枕占位,宽基底,明显强化,瘤周有广泛的水肿带,增强可见“脑膜尾征”,考虑脑膜瘤可能,需与胶质瘤等相鉴别。术中见肿瘤位于左侧枕顶部,呈多个大小不一的实性组织,暗红色,质硬,基底位于硬脑膜,与脑膜粘连,部分与脑组织黏连紧密,并已侵犯颅骨,切除少许送冰冻病理,诊断:考虑:①淋巴造血系统疾病;②富于淋巴浆细胞型脑膜瘤待排。予完整切除肿瘤送病检。

1.2 试剂

10%中性福尔马林固定术后标本,石蜡包埋、切片,常规HE染色及免疫组化染色(SP法),光镜观察。一抗为S-100、CD68、EMA、GFAP、vimmentin、CD79a、CD3及CD1a,均购自上海基因公司Dako公司。二抗为生物素化兔抗鼠。三抗为抗生物素的辣根过氧化物酶标记的抗体。抗原修复液为枸橼酸钠抗原修复液(pH6.0);显色剂为DAB;以PBS为缓冲液。免疫组化染色步骤按说明书进行。

2 结果

2.1 大体检查

灰白色片样不规则组织一块,体积为7cm×5cm×1.5cm,表面见多个灰白色隆起物,直径1~2cm。

2.2 镜下检查

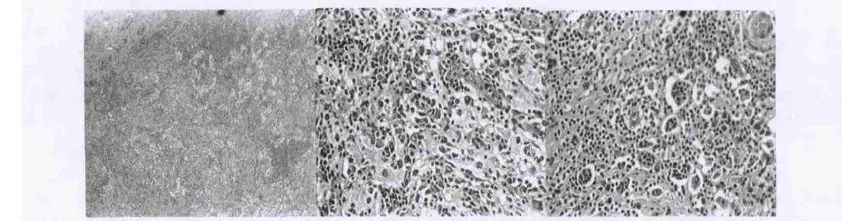

低倍镜下见纤维组织增生,将病变分隔成大小不一的结节状结构(图1)。结节内“明暗”区(即淡染区和深染区)相间(图2)。 高倍镜下“明区”内主要是成片的组织细胞、浆细胞和少数淋巴细胞。组织细胞有两种类型:一是典型体积大的组织细胞,该细胞胞浆丰富淡染,核呈圆形或卵圆形,空泡状,可见小嗜碱性核仁,核分裂象罕见;可见“伸入运动”,组织细胞胞浆内见被吞噬的形态完整的淋巴细胞和浆细胞(图3)。二是中等大小的组织细胞,该类细胞胞浆亦丰富,核圆形或不规则,胞浆内未见吞噬淋巴细胞。“暗区”为成片的淋巴细胞、浆细胞及数量不等的中性粒细胞和嗜酸性粒细胞浸润。硬脑膜纤维组织明显增生并玻璃样变性,伴小血管增生。

图1 (HE×40)病变呈结节状结构 图2 (HE×100)结节内“明暗”区 图3 (HE×100)组织细胞胞浆内见“伸入运动”

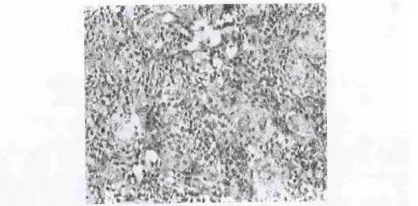

图4 (免疫组化×100)组织细胞S-100蛋白阳性

图5 (免疫组化×100)组织细胞CD68阳性

2.3 免疫表型

病变组织内组织细胞S-100蛋白(图4)、CD68(图5)及vimentin均阳性;CD79a和CD3显示病变内有阳性表达的B细胞及T细胞散在分布;CD1a及EMA均阴性。

2.4 病理诊断

原发性脑膜Rosai-Dorfman病。

3 讨论

RDD大多原发于淋巴结内,发生于结内者,以青年人多见,平均年龄20.6岁。约43%的患者伴有淋巴结外病变,其中约5%的病例仅表现为结外病变而不伴有淋巴结病,称结外RDD。结外者,最常见累及部位是皮肤,另外可以累及鼻腔、鼻窦、眼眶,骨骼、上呼吸道及泌尿系统等,而颅内RDD非常少见,占结外病变的5%以下。连同本文病例,目前国内已报原发中枢神经系统的RDD共24例。颅内者常见于中年男性,中位年龄40.5岁[5]。颅内典型病变表现为硬膜上的孤立性或多发性肿块,幕上明显多于幕下,常为脑膜的孤立性病变;中枢神经系统RDD的临床表现与病灶所在部位密切相关,常以头痛、癫痫及神经系统功能障碍等为首发症状,其中以头痛最为常见[6]。临床与影像学常诊断为脑膜瘤。本文1例,患者男性,年龄49岁,为脑膜的孤立性病变,其他特点亦然。

RDD容易误诊或漏诊。分析其原因,考虑有以下三个方面。第一发病率低,经验积累较有限。其次临床上,发生于颅内者,70%患者没有该病的“典型”特征,包括颈部的淋巴结病变、发热、体重下降,52%患者不伴系统性疾病。另外结外病变在镜下常伴有不同程度纤维组织增生及混合性炎症细胞浸润,随着病变发展,纤维组织逐渐增多,特征性大组织细胞则变少,“伸入运动”不明显(约30%软脑膜病变不会表现出来),组织学表现不典型。影像学检查缺乏特异性,在颅内常诊断为脑膜瘤。

结节状结构及“明暗”相间分布特征及“伸入运动”是诊断RDD病的重要特点,免疫组化S-100蛋白及CD68均呈阳性则有助于确诊。原发于中枢神经系统的RDD需要和以下疾病相鉴别:(1)颅内非特异性炎性病变和颅内浆细胞性肉芽肿:常有混合性慢性炎症细胞浸润,浆细胞性肉芽肿可见类似RDD的“明暗”相间分布的结构,但增生组织细胞体积不大,不见“伸入运动”,免疫组化组织细胞S-100蛋白阴性。(2)富于淋巴浆细胞型脑膜瘤:此型脑膜瘤罕见,其特点为丰富的慢性炎细胞浸润,常覆盖于内皮细胞之上。但病变中缺乏结节状结构,“明暗”相间分布特征及“伸入运动”,免疫组化标记EMA及vimentin阳性,而S-100蛋白及CD68为阴性。(3)Langerhans组织细胞增生症:颅内者同样可以发生于脑膜,朗格汉斯细胞和组织细胞增生可以伴淋巴细胞、浆细胞浸润和纤维化,且组织细胞S-100蛋白阳性。所不同的是本病多发生于婴幼儿和青少年,病变内的组织细胞小,核呈咖啡豆样改变,组织细胞无“伸入运动”。此外,病变内有不等量的嗜酸性粒细胞反应,免疫组化CD1a阳性,电镜下可见Birbeck颗粒。

本病病因和发病机制至今未明,推测可能为病毒或某种微生物感染,也可能是某种目前尚不能确定的免疫缺陷[7]。大多数病例呈良性自限性病程,仅局部淋巴结受累者可自行消退,但也可持续存在或进行性发展,特别是累及重要器官者甚至可致死。因此对于未形成明确肿块或未威胁到重要器官及生命的患者可随访观察,无需治疗。对于单发病例,手术完整切除病变既是治疗方案,又是明确诊断的手段,可适当扩大切除范围以防复发。其他的治疗方法有激素治疗、小剂量放化疗及免疫调节等[5]。总体来说,RDD预后较好,影响预后的因素包括病变部位、治疗情况以及是否伴有机体免疫功能异常等。颅内RDD手术完全切除或糖皮质激素治疗后预后较好。本例患者随访一年,未见复发。

[1]Rosai J,Dorfman RF.Sinus histioeytosis with massive lymphadenopathy.A newly recognized benign clinieopathological entity[J].Arch Pathol,1969,87(1):63-70

[2]Kohen A,Planquart X,AI Hamany Z,et al.Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy(Rosai-Dorfman disease):Two case reports[J].Int J Pediatr Otorhinolaryngol,2001,61(3):243-247

[3]边莉,薛凤麟,何波,等.原发颅内Rosai-Dorfman病临床病理特点及文献复习[J].临床与实验病理学杂志,2011,27(9):997-999

[4]尹自长,陈少红,朱梅刚.原发性脑膜Rosai-Dorfman病的临床诊断[J].临床神经外科杂志,2011,8(2):97-98

[5]MePherson CM,Brown J,Kim AW,et al.Regression of intracranial Rosai-Dorfmandisease following corticosteroid therapy.Case report [J].J Neurosurg,2006, 51(4):840-844

[6]朱岩,刘方舟,范钦和,等.结外Rosai-Dorfman病3例临床病理分析[J].诊断病理学杂志,2007,14(5):366-368

[7]Maric I,Pittaluga S,Dale JK,et al.Histological featllres of sinus histioeyotsis with massive lymphadenogathy in patients with autoimmuumne lymph proliferative syndrome[J].Am J SurgPathol,2005,29(7):903-911