现代汉字构形模式与理据度分析

2014-02-03张智慧宋春淑

张智慧,宋春淑

(1. 河北师范大学 国际文化交流学院,河北 石家庄 050024;2. 北京交通运输职业学院 普通课教研室,北京 100000)

现代汉字构形模式与理据度分析

张智慧1,宋春淑2

(1. 河北师范大学 国际文化交流学院,河北 石家庄 050024;2. 北京交通运输职业学院 普通课教研室,北京 100000)

在王宁汉字构形学的理论基础上,根据现代汉字的现状进行分析,得到7种构形模式。统计发现,《汉语水平词汇与汉字等级大纲》2 905个汉字中,总理据度为77.13%,也就是说,四分之三强的汉字可以从理据入手,通过形义联系或形音联系使形、音、义三者形成一个有机的整体,改变汉字学习中死记硬背、顾此失彼的局面,减弱汉字学习的瓶颈。

现代汉字;构形模式;理据度

“构形模式是指构件么以不同的功能组合为全字从而体现构意的诸多样式。”[1,p58]某一汉字有哪一种或哪几种部件直接构成,将直接决定该汉字的构形模式。王宁先生在《汉字构形学讲座》中归纳出汉字构形模式的11种类型:全功能零合成、标形合成、会形合成、形义合成、会义合成、标义合成、标音合成、形音合成、义音合成、无音综合合成、有音综合合成。

现代汉字属于汉字发展的一个阶段,构形模式也基本包含于以上11种类型中。同样,与其它阶段一样,现代汉字的模式也会有自己的表现形式,不全同于涵盖所有类型的11大类。比如现代汉字中记号部件远多于以前的各阶段,必然会体现出不同的特点。

自隶书始,表形部件随汉字象形程度的降低逐渐义化,大多转为表意部件,“与古文字阶段的汉字相比,宋代楷书失去了真正意义上的表形部件”[2],记号部件大量增加,这使人们不得不正视这一现象,如果排除记号部件的参与,现代汉字构形的分析必然会有明显的缺失,无法形成完整、系统的分析。

需要注意的是,我们分析的着眼点是部件的功能,根据功能不同的部件的组合划分汉字构形模式,因而看待部件功能时,应仅限于构成汉字符号——部件之一层面,不能与记录语言的符号——整字的功能相混淆,尤其是一些可以独立构字的成字部件,如,“十”“丙”“及”“更”等。

所谓记号字并非现代汉字所独有,甲骨文中也同样存在少量记号字。之所以称之为记号字,并非指该字既无意义又无读音。相反,大多数汉字都是距离意义同时具有至少一个固定读音的。所以,从整字角度看,基本上每个字都有意义和读音,但这并不与“记号既不与意义直接联系,又不与语音直接联系”的要求相悖,这一定义是从部件构字的角度出发形成的。

一个部件在构字时,可以从形体出发找到与意义的联系,即为表意部件;找不到直接联系,并不代表意义消失了,只能说该部件与所记意义由理据性联系转变为任意性联系,即由表意部件蜕变为记号部件了。如“及”,古文字形体从又从人,形体与意义的联系非常清晰,两个部件均可看作表意部件。发展到现代汉字,形体变异后看不出原有联系了,也无法分出原来的两个部件,只能看作一个成分,因此变为记号部件了,但所记意义并未消失。

一个部件在构字时,也可以从形体出找到与语音的联系,即为示音部件。这种联系只能出现在合体字中,由声符语音与整字语音的联系形成理据性。部件单独存在时,形体与语音的联系只能是任意的。约定俗成的,不存在理据性。例如,“功”为什么读“gong”,是因为它的声符“工”的读音是“gong”,这是有理据的,可分析的;而“工”为什么读“gong”,就只能说“一直这么读”或“大家都这么读”,这就属于无理据的约定俗成了。因此,示音部件能够示音的理据性必须依赖于该部件与整字的语音的联系,独立存在时无理据性。

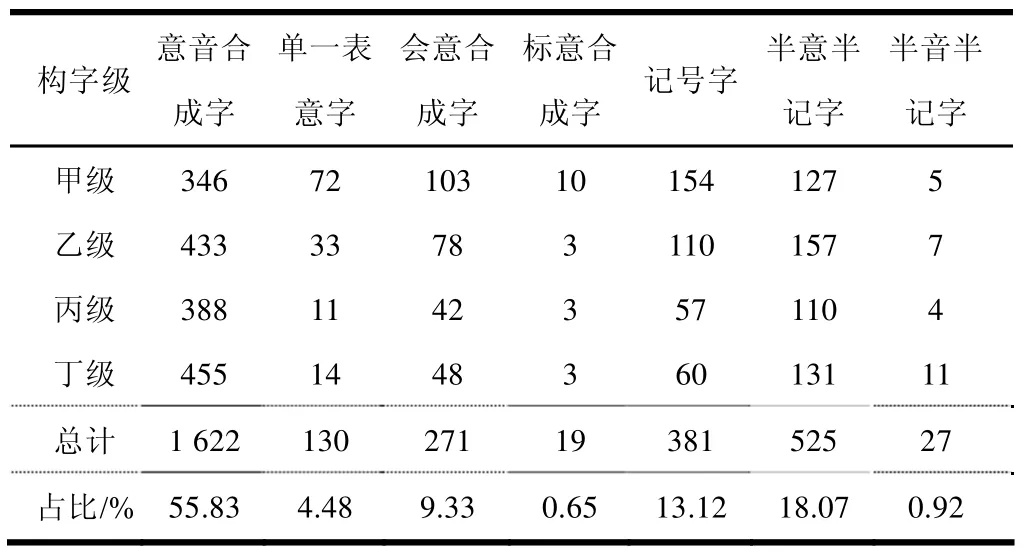

根据现代汉字的现状,我们得到以下7种构形模式:(1)单一表意构字;(2)意音合成构字;(3)标意合成构字;(4)会意合成构字;(5)记号构字;(6)半意半记构字;(7)半音半记构字。我们可以根据《汉语水平词汇与汉字等级大纲》所收2 905字进行要素分析,统计各类字的所占比例,如表1所示。在以上几种结构方式中,意音合成的形声字所占比例最多,这种情况与以前各时期形声字的比例分布大体一致。

“据测查,甲骨文字系形声字占27.24%,西周金文字系形声字占48.47%,春秋金文占50.90%,战国楚简帛文字占77.60%,《说文》小篆占85.69%,汉代隶书占70.26%,隋唐楷书占75.51%,宋代刻板楷书占82%,现代汉字占58%。这些数据当然不是绝对的,但我们可以从中看到一种有趣的现象:小篆以前的古文字阶段,形声结构呈上升趋势;而隶书的形声结构比率一落千丈,然后又逐渐回升,至现代汉字又降至低谷。这种波浪形的发展脉络当然是有原因的。小篆代表形声构字的高峰,这除了汉语派生造词和用字区别所带来的汉语有理据分化的自身原因外,与许慎《说文解字》的人为整理和规范也不无关系。而隶书的形声字锐减,则无疑是汉字书写追求简便的结果,‘隶变’正是这一转折的直接原因。由于隶变对汉字的理据破坏太甚,影响了汉字的表词功能,人们一时适应不了,加上《说文解字》对汉字理据作了系统揭示的影响,在把隶书改造成楷书的过程中又逐渐地找回理据,从而导致形声字的增加,到宋代发明活字印刷术以后,汉字的规范程度提高,形声字也重新登上高峰。而现代汉字的人为简化,再次冲击了汉字的传统构造模式,形声字的又一次衰落自然在所难免。”[3]

表1 2905字构形模式分布表

由表1可知,形声字在2 905字中占55.83%。在判定形声字时,以现代字形为依据,不以古文字字形为判定对象,也就是说,有的字在古文字阶段是形声字,发展到现代汉字,经过隶变、楷化、简化等过程,形体结构发生变化,意符表意或声符示音的作用消失,不能再看作形声字了。如:“涙—泪”“陽—阳”“義—义”“頭—头”,由于部件变更或整个字符替换,原来是形声结构的现在都不是了;“撃—击”“聲—声”“嚴—严”等由于简化仅余某部件或大致轮廓;“導—导”“動—动”“養—养”“鷄—鸡”“齒—齿”则仅余一个意符或一个声符,另一个意符或声符则由于简化、形变等原因失去了原功能,变成记号了。有些字字形未发生上述变化,但由于语音的演变或社会背景的变化,声符或意符失去了示音或表意功能,这类字也不能算作形声字,如“撑”“掌”不能示音;“辈”“车”不能表意,“特”,意音皆失。上述几类都不再归为形声字,只能认为是记号字、半意半记字、半音半记字。

关于意符和声符的判断标准。

关于意符,我们认为,只要意符的意义和形声字的意义有概念意义、引申意义、文化意义中的任意一类有关联,就可以认为意符具有表意功能。如:“爸”“父”义基本等同于整字字义,“辉”“光”义基本等同于“辉”义;“棺”“木”与“棺”的材料有关,“玲”,与“王(玉)”的声音有关,“法”与“氵”的状态有关;“福”“祸”“礻”与字义所来由的观念有关。这些意符都可以认为有表意功能。

关于声符,可从声、韵、调三部分看。有的声符与整字三部分完全相同,如:“财—才”“补—卜”“苍—仓”;有的声符与整字有两部分相同,如:“唱—昌”,声、韵同,“吵—少”,韵、调同,“结—吉”,声、调同;有的声符与整字只有一部分相同,如:“侧—则”,只有韵同,“拆—斥”,只有声同,“衬—寸”,只有调同。这三类中,我们可以认为前两类声符有示音功能,至于最后一类,要分别对待。如果该声符有系联类推能力,则可以认为具有示音功能,如“则”,可以构成“测”“厕”“侧”等字,我们认为“则”仍具有示音功能,可以看作声符。因为我们以2 905字为考察对象,总字量不大,因而只要有两个以上的声符系联字,即可看作该声符具有系联类推能力。如果该声符仅组成一个字,则无法类推,只能视之为声符失音,如上例中的“斥”“寸”。另外,如果声符不在2 905字的四个等级范围内,也参照以上规则确定是否具有示音功能,即声、韵、调三项中仅有一项相同,而且不具备系联类推能力,视为该声符失音。半意半记字和半音半记字的判断标准与此相同。

2.2.4 结果 以脂质体包封率为考察指标,选择药物与DPPC的物质的量比(A)、DPPC与胆固醇的质量比(B)、水化时间(C)为影响因素,每个因素3个水平,选用L9(34) 正交表进行试验,优化白藜芦醇脂质体的处方工艺(表1、2)。各因素对包封率的影响次序为A>B>C,各因素的最佳水平为A3B2C1。根据上述实验结果,确定其最佳工艺条件为A3B2C1,即药物与DPPC的物质的量比1∶3、DPPC与胆固醇的质量比3∶1、水化时间15 min。

半意半记字占18.07%,其中由原会意字变化而来的有98字,占3.37%;由形声字变化而来的占14.70%。半音半记字仅占0.92%,与半意半记字所占比例相差悬殊。

我们可以从早期形声字的产生途径和形声字理据消失的现状分析意符和声符的不同作用和地位。王宁先生认为,

“早期形声字主要有三个来源:

强化形声字。象形字构成以后,由于识别的需要,为它增加一定的信息。有的增加声音信息,如象形字‘星’加‘生’,象形字‘鷄’加‘奚’等。这种用声音来强化象形字的方式,很快就没有能产量,不再用来构字了。另一种强化形声字,就是前面所说的,象形字的象物性淡化以后,加表义构件强化它的意义类别。

分化形声字。分三种情况:

第一种,借义分化,也就是前面所说的,假借字与本字共用一字,加表义构件将它们分化。……

第二种,广义分化,早期一个字表示的意义比较宽泛,后来为了区别,分别加表义构件或另改表义构件分化为意义指向更具体的字。……

第三种,引义分化,当字所记录的词引申出新的意义时,加或改表义构件分化出新字……”

从早期形声字的来源看,它们不但不是表音性的产物,而且明显是汉字顽强坚持表意性的结果。用加声符来强化形声字的方法之所以很快就不再使用,正是因为这种做法没有增加意义信息,与表意文字的性质不相适应。而其它几类形声字,所增加的都是意义信息,声符是因为加义符被动转化而形成的,所以,形声字是以义符为纲的。”[1,p8-9]

对于形声字声符示音的不稳固,原因可能有二,周祖谟先生做了如下概括:“一种是原来造字的时候声符并不与字音完全一致,只是相近而已;一种是最初造字的时候,声符的读音本来与字音相合,但是由于时代的变迁,字音有了改变,于是产生了歧义。”[4]

我们认为,文字符号在与语言的音义逐渐结合时,最终目的是用符号记录、表达语言的意义信息,语言的声音信息不过是一个可以但并非必要的中介体。正如前文所述,字形与字义的连接通道有两个,一是“形—义”通道,一是“形—音—义”通道。在汉字与汉语的联系中,两通道是并存的。也就是说,语音成分并非是实现字形表意功能的必不可少的组成部分,而仅仅是一种实现此功能的可能的环节。而且,在文字与语言的逐渐结合过程中,我们完全可以认为,字形符号先于语义相结合,形成稳固的联系后,才获得相应的语音形式,也就是说,“形—义”通道的形成是先于“形—音—义”通道的形成的。前者是后者赖以产生、形成的基础。

另外,从两个通道的稳固性来看,“形—义”通道的稳固性也是高于“形—音—义”通道的。

从两通道的产生方式看,前者具有较强的理据性,即便有一定的任意性,也是在理据性的基础上发挥作用。而后者则具有明显的任意性,基本没有理据性可言。如,“鸟”字,产生之初多异体,有的作静立状,有的作展翅奋飞状,角度或高或低,取舍或多或少,形体各不相同。但这些看似任意的字形却都是以相同的观察对象为蓝本,为概括、描摹的手段为创作方式,产生的略有差异的字形,后世正是根据不同字形所具有的相同的理据,才能从一组字中归纳出统一、规范的代表字形,而不会将之混同于其它汉字。又如“逐”,为什么从“豕”,不从“牛”“马”“羊”“鸡”等其它字形?看似是任意的选择,其实与当时人们的生活方式、狩猎对象以及各种狩猎对象在人们生活中的地位、作用等因素都是密切相关的。而“形—音—义”通道的形成基本是任意性的产物。字形与语义的联系逐渐稳固后,语言中与语义伴生的语音逐渐与字形产生联系,形义联系时直接的,而形音联系是在形义联系的基础上形成的,是间接的。字形与字音之间没有必然的联系,体现的是任意性原则。

从两通道的认知方式看,人们采取的方法也是不同的。不同方言区的人在看到他人使用的不同字形时,很容易理解不同字形所代表的相同字义,毕竟人们的思维方式、生活方式、生活背景是接近的,人们可以站在不同的角度,依据对方造字时的理据看待他人所造的字形,也容易将字形与字义联系起来。即使是在不同的时间段上的人,很多字形所表之意也是可以理解的,比如现代人看古文“”字,明白“数鸟集于木”的含义并不难。对于多数人而言,此类信息多为可理解性的输入。即便是从不同角度输入信息,但“形—义”而通道终究是输入可理解性材料的,不会对人们的认知造成太大障碍。“形—音—义”通道则不然。人们在感知语音时,没有理据的帮助,仅凭音响形象机械地与字形联系,即使是母语的学习者也不得不使用死记硬背的方法来建立形音联系,结果自然是难记易忘。所以,人们在使用汉字时,会不自觉地寻找字形与字义之间的联系,以期“自然而然”地记住汉字,这种联系如果淡化了,还会积极地、主动地挖掘新的联系,尽量不使形义联系断裂;对于形音联系,同时期内也不能保证形音联系的准确性,更何况经历时间的磨损后,联系更不确定。对于形音联系的回复,只有少数、个别的,而非大众、自发的行为,甚至可能会把形音联系消失后的字形重新与语义勾连,造成形义联系,这种心理是有历史积淀的,也是现代所谓“新说文解字”教学法的根源所在。

半意半记字有两个来源:一是原形声字,声符失音,仅余意符,如“礼”,原作“禮”,声符简化失音,仅余意符表意,成为半意半记字;一是原会意字,部分意符失意如“监”,原意象人俯首在盛水的器皿里照脸,现仅余“皿”可表意,其它意符已失意,也叫做半意半记字。

半音半记字只有一个来源,即原形声字。原形声字如果意符失去表意功能,仅余声符的示音功能,则成为半音半记字,如“球”,意符“王(玉)”意义原与字义一致,“球”本意为美玉。但随着词义逐渐发展,“球”的本意不再使用,意符义与整字义脱离,导致意符失意,这类字即为半音半记字。

形声字在对抗各种因素的损耗作用时,明显体现出意符的延续性和抗磨损性。大多数意符产生之后一直沿用至今,即使有所减弱也会尽量补足,以致如果仅从意符的保存程度来看,现代形声字加半意半记字中意符总的比例占到了70.53%。相比之下,声符的延续性和抗磨损性则明显不如意符,半音半记字仅占0.92%,半意半记字与半音半记字之比为18:1,换言之,在19个形声字中,受磨损后意符失意的只有一个,声符失音的则有18个。

汉字声符的耐磨损性较差,这种现象并非汉字独有,西方语言学家也注意到了文字和语音的不一致现象。帕默尔曾指出,“口头语言通过称为语言演变的过程,在不知不觉中变化着。如果文字保持不变,经过一段时间,一种语言的书面形式和口头形式就会完全脱节。”,他以英语单词“light”“right”“sight”中的“gh”失音现象为例,说明“现代英语的拼法代表十五世纪的读音”,“自那时候以来,英语的拼法基本上保持不变,而读音已经经历了如此深刻的变化,以致言语和文字的联系已经几乎被切断了”[5]。半意半记字与半音半记字在现代汉字中所占比例的巨大差异,使我们在对外汉字教学中不得不着重考虑意符的特殊作用,同时考虑这两类中无表意、示音作用的另一半记号性质的字符如何教学,能否在不与其它字的理据冲突的情况下形成新的表意或示音的理据,以期提高理据度,增加可理解性输入的成分,降低机械记忆造成的难度。

关于象形字(即单一表意字)的判断,我们准备从教学的需求出发,采用能够降低学习难度的方法判断象形字。凡是经过简单溯源就能够找到形义联系的,均看作象形字,以便使之成为有理可讲、有意可察的成分,不看作记号字,不使用死记硬背的机械记忆的方法,如“日”“月”“水”“火”“山”“人”“手”等字。但字形义已不再单独使用或形体变化太大,溯源困难的,均看作记号字,前者如:“单”,据徐中舒《甲古文字典》释为“此字初形应象捕兽之干,作丫形”,本意为捕兽之具,今不独立使用,如果勉强使字形与现今字义系联,中间的步骤可能会很繁复,会加重学生的记忆负担,得不偿失。“不”“而”“非”“康”“录”“其”等均如此。“东”“车”“长”“能”“史”等字经过形体的简化、粘合、变异等过程,原字形与今字形差距太大,即便经过系联也很难记住中间的变化环节,如做可理解性记忆,记忆量可能比机械记忆还要大,权衡利弊,不如直接记忆简便,因而也做记号字处理。

会意合成字与标意合成字中表意的成分是否仍表意,均按单一字的标准判断。如果某意符表面看来已不能表意,但能够与其它字中的意符具有相同的隐含的表意作用,可看作意符系联,仍起表意作用,如:“继”与“断”的相同部件,“”为古“继”字,表连续义,“断”中同一部件的置向有的与“”相反,表“反继为绝”义,今为同一部件。我们完全可以把“断”中“”也理解为“连续”义,再与“斤”组合,表示“以斤断绝之”,两字的相同部件形成系联,该部件就可以延续理据,方便记忆。

记号字来源最为复杂,既有古文字中原有的记号字,又有随着字形与音义联系的淡化,从意音合成字、单一表意字、标意合成字、会意合成字中逐渐析出的记号字。记号字完全没有理据可言,只能机械记忆。

现代汉字是否有理据,对于汉字的学习影响非常明显。我们可以对《对外汉语词汇与汉字等级大纲》中的2 905字加以分析。其中意音合成字、单一表意字、标意合成字、会意合成字按全理据计算,半意半记字、半音半记字按半理据计算,记号字按无理据计算,详见表2。

The Configuration Mode of Modern Chinese Character and the Analysis of the Degree of Motivation

ZHANG Zhi-hui1, SONG Chun-shu2

(1. College of International Cultural Exchange, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050024, China; 2. Beijing Vocational College of Transportation, Beijing 100020, China)

Based on Wang Ning’s study of the Chinese characters and connected the study of current situation of Chinese characters, seven kinds of configuration modes are divided: single expression of structure, sound synthesis structure words, the meaning of composite structure, knowing synthetic compose words, mark compose words, half Italian and half down structure, chromatic half remember words. By the statistics, it is found that the 2 905 Chinese characters in “Chinese proficiency vocabulary and grade outline Chinese characters”, the degree of prime minister is 77.13%. That is to say, three quarters of Chinese characters can be analyzed from motivation. By the connection among form, pronunciation and meaning, an organic whole is achieved to find the connections between form and meaning, or form and pronunciation. It is useful to change the situation of Chinese character learning and to weaken the bottleneck of Chinese character learning.

Modern Chinese characters; configuration model; motivation degree

H122

A

1009-9115(2014)03-0050-04

10.3969/j.issn.1009-9115.2014.03.013

河北省教育厅人文社科项目(GH124015),河北师范大学博士基金项目(S2001B02)

2013-07-15

张智慧(1972-),女,河北秦皇岛人,博士,讲师,研究方向为文字学。