“达摩摄影师”钟永和

2014-01-23钟永和傅尔得

钟永和 傅尔得

近年,台湾地区跟大陆之间的摄影交流越来越频繁,两岸摄影界彼此之间,渐渐从朦胧到清晰,从未知到了解。

然而,两岸摄影的发展,因土壤不一,环境不一,创作体悟不一,最终呈现的面貌,也就不一。

《摄影世界》将从2014年1月起,呈现一个对台湾摄影人的系列采访,介绍在当下的互相介入中,台湾地区的摄影生态呈现着怎样的发展脉络,他们如何发展?另一方面,在跟大陆频繁交流中,台湾地区的摄影生态,也呈现出不一样的发展态势。过去十几年间,台湾摄影人参与大陆摄影的发展,同时,大陆的摄影又怎样反过来影响着他们?

在这个系列里,我们主要就以上问题,特地采访了涵盖台湾地区摄影生态主要方面的关键人物,包括摄影师,教育学者,专业摄影画廊、摄影博物馆策展人,摄影评论者,摄影杂志主编,等等,以求尽量完整地体现台湾地区摄影生态的整体面貌。

或许,因为地方不大,我们更容易看清楚他们的全貌,更方便了解到他们的努力和瓶颈、理想和现实,对于大陆摄影界,或许可作为一个可借鉴和参考的样本。

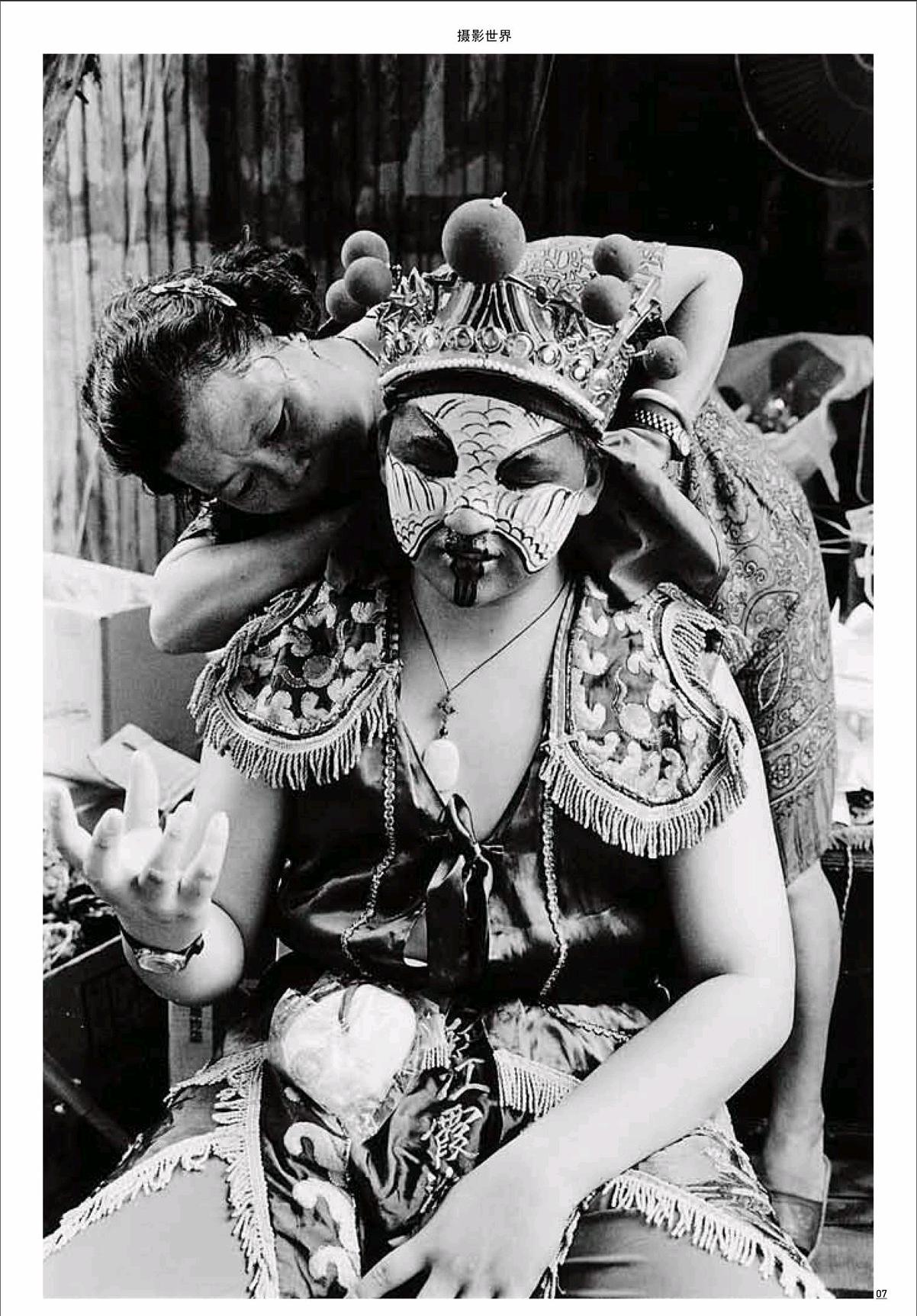

钟永和是台湾造型最特别的摄影师。

他有个特别的称号—达摩摄影师。给他起这个称号的,是马英九。之前某次办台北摄影节时,马英九前去参加,说他“远看是达摩[注],近看是永和”。

鬓角的须发雪白,且长及锁骨。披肩的黑发,错落有致,虽然自然弯曲,但该打薄的打薄,该蓬松的蓬松。双眼之上,眉毛极粗极黑,每一根都健硕有力;嘴边的每一根胡茬,反而刮得干干净净。此外,他还常年戴着一顶褐色的Jeep牌棒球帽。这样的造型,走到哪儿都能被认出来。

“摄影是我的禅宗”

钟永和为人侠义豪气,在台湾艺文界有很多朋友。朋友们习惯叫他“钟大师”,也有朋友习惯拿他打趣:“是‘大失所望的‘大失啦”,还在“啦”字的尾音处故意用台湾腔拖长,让在场的所有人都开怀大笑。

在钟永和家里,电脑桌上方的墙面上,挂着一张装裱精致的达摩彩色水墨画,用笔寥寥却笔笔劲道,尽显中国禅宗始祖的神韵。

在我看来,摄影才是钟永和的禅宗。年近六十,前半生漫长,人生际遇,磕磕碰碰,有欢喜有苦恼,他都在摄影中寻找自己,解救自己,释放自己,安顿自己。摄影就是他的道,他通过摄影修炼自身,入定而后入道。

让他修炼人生的,主要是持续拍摄了三十多年的作品“乡城素描”系列和他22年前就发起办立的“台北摄影节”(台北摄影节开办于1992年,2001年至2011年停办12年,2012年年底在台北华山文化创意产业园区再度启程)。2013年12月初,以台北华山文创园区为主场地的“台北摄影节”开幕,来自两岸三地的老中青摄影师们,在此地以影会友。这是台北摄影节在2012年恢复后举办的第2届。

1991年,钟永和时任台湾地区行政院新闻局资料编译处的摄影编辑。他说自己投身摄影,是希望能带动当时社会上的摄影观念,也想为台湾摄影界提供一个良好的互动平台。怀揣着这些想法,靠着年轻的一股热血,钟永和就跟当时六个摄影师同好—吕良远、林添福、杜宗尚、游本宽、全会华一起,把“台北摄影节”张罗起来了。

不过对于“台北摄影节”,钟永和不仅仅是一个“富有激情的发起人”,他愿意为此拼尽全力,义无返顾地付出。因为是民间发起,经费成了办摄影节最大的烦恼,除了自掏腰包,还要到处“找钱”。此外,联络摄影师、找场地、宣传、布展、开幕,其中的每一个环节,钟永和都亲力亲为,个中困难艰辛只有这些发起人了解。

因为办摄影节耗去了自己过多的精力,钟永和干脆辞职。他选择从新闻局出来,做一名自由职业者。那是1994年,他近40岁。

从有稳定工作和固定薪水的新闻局辞职出来后,他知道了“代价”两个字的意涵。虽然,已时隔近二十年,被问起当时的情景,他都以突然提高八度音量回答,以示对“代价”的强调。

“自由职业和新闻局的工作,两者有什么不一样?”

“差太大了!”

“收入差很多吗?”

“差很大!差一半以上。”

“你为自己的选择付出了代价。”

“当然啦,代价大了!”

他提高音量的同时,还睁大眼睛,当然,也带着同样夸张的笑容。话虽如此,但是他说:“我不后悔,决定就是这样,人生有很多面,还好我生活简单。”

“面对”是他的生活哲学,面对生活,面对当下。辞职后的收入,虽然骤减了一半,挣得却也毫不轻松。

在他辞职的那个年代,台湾自由职业者很少。但好在他的作品好,也实在勤奋,到处投稿,还能挣些稿费。另外,通过策划展览,被各处邀请当评审,加上做些演讲,也能有一些收入。现在,他能完全靠卖作品生活。他家客厅茶桌上方的墙上,挂着一幅黑色木框装裱的黑白手工放制作品:《养鸭人家》,那是他1981年在台北附近官渡平原所拍。那幅作品有10个版,除了被台湾各美术馆、博物馆收藏外,其他的版数都已经卖完了,只剩下他自己墙上那一幅。

对于自己挣钱的步骤,钟永和有一个说法:“投稿的时候,挣的是铜板;接了case(活儿),挣的是银票;作品卖得好了,挣的是金片。”

虽然辛苦,钟永和就这样一步步走了过来。“人家看我现在还算清闲,但他们真不知道,我以前多么辛苦,多么落寞。后来,我越来越豁达了,这就是我的历练,必经的过程。”

1992年创办的台北摄影节,当时势头发展不错,参展人数和展品数量每年递增。就台湾本土摄影师来讲,从1991年到2000年,参展摄影师人数从近二十人增加到六十多人。到了1998年,台北摄影节开始成为国际性的影会,“那时候我们开始邀请美法等国的摄影师来参加。”可是,在2001年摄影节却遭遇停办。

现在听起来,理由似乎过于简单:“因为我不做理事长了,没有人接着办,就停办了。”1998年,中华摄影文化协进会在台湾地区成立,钟永和任理事长。按照任期,每人不得超过2届,可他任期超过后,很长一段时间没有人来接做理事长的位置,这个协会也就在2006年停止了。

之后,钟永和开始了跟大陆摄影界的长期交流。他说:“大陆办摄影节的概念,有我们推广过去的东西。”2001年,第一届中国平遥国际摄影大展创办,里面就有台湾摄影界的努力 。

之后,在平遥和大理的摄影节上,台湾的摄影家们频频受邀参展,钟永和就是常受邀的策展人和摄影师之一。顺着两岸摄影交流的发展势头,身为中华摄影交流协会理事长的钟永和认为,恢复台北摄影节的时机来了。

“但很多人不看好,我就说一定要办办看,最后一搏,把摄影节恢复。如果那次不办,我可能就不会再办了。”

钟永和拿出了1992年发起创办第一届台北摄影节时的劲头和热情。2012年初冬之际,台北摄影节在台北华山文创园区得以恢复。

摄影节一结束,钟永和马上去了一趟东北,“办完影展,我发现都快把自己忘记了,热情完全投入后,发觉自己要‘烧焦了,就赶紧跑到零下几十度的东北冷却一下。”

活出生活的简单面

跟大陆摄影界交流的这些年,钟永和到过大陆很多地方,东北的漠河县是他近年常去的地方。他也会特地去内蒙古、西藏、新疆等地拍些东西。他家的CD机里,就放着大陆歌手罗海英的CD。“她的《敖包相会》唱得太好了。”说着钟永和就马上放给我听。瞬间,原生态女中音就在他家里环绕起来。

钟永和的生活过得挺简单,一般来讲,他会在下午出门,坐捷运(台湾地区的地铁)出去见见朋友,参加朋友的展览开幕、聚会等;晚上七八点回到家,打开电视听听新闻,但不会超过半小时,之后,他就在音乐中开始工作。

他平时喝茶,看到喜欢的茶壶就顺手买一个,结果是,他家客厅一角层层叠叠排排摆放的茶壶,多到可以开商店了。家中可以活动的空间不多,因为大多被各种书占据。书架上摆满了文件夹和书,放不下就不容分说地一直延伸到地上,堆到一米多高,占据了客厅的一半。他的小客房也被书占据着,寸步难行,人只能站在门口往里望一望。

可以想象,他平日简直就是生活在书的隧道里,他拥抱那些书,那些书包围着他。虽然如此,倒还整洁,每样东西都整理归置得当,放在它们该在的位置。这些积累下来的,都是岁月。

“岁月停格,影像定格”

“岁月”对作为摄影师的钟永和来讲很重要,他常把“岁月停格,影像定格”挂在嘴边,正如他拍了三十多年的主题“乡城素描”。自跟摄影结缘以来,他从未间断过这个主题的拍摄。

他力图要将台湾的乡土人文影像记录下来,三十几年的时间,他不紧不慢,心平气和,每天如同修炼。在海边,他被云彩感动;在渔港,被渔民的收获感动;在村里,被闲暇和劳作的农人感动……他为此都停下脚步,出其不意地按下快门。

翻看他的作品,可以想象一位摄影师怀揣着相机,行走于台湾岛屿的每寸土地,远远望去,那是一个寻找自我的身影,也是一个修炼者的身影。

跟他的人生态度一样,对摄影,他的态度依旧是“实际面对”。实际面对镜头,实际面对自己。面对当下,融入回忆,建造一个交融自身和时代经验的乡土台湾。

“人生是有阶段性的,对自己,我以10年为分隔。现在,近六十的年纪,我更冷静了,也慢慢沉着下来,不再那么冲动。”这些人生的经验和体悟,也都融合在他的作品里。

出生于宜兰市员山乡惠好村的钟永和,在那里度过了他的童年。每天步行三公里,打着赤脚往返在上学和回家途中。就是在这些途中,他听到了传唱的民谣,看到了杂货店、农家小院,体味了乡村习俗,乡村的一切都滋养着他的成长,也培育着他的“人情味美学”。

虽然考上在台北的初中后就离开家乡,但他对乡土的情感,却日益增长。“能把岁月真正定下来的,是影像。从中可以看到,在不同的时代,影像呈现着不同的风格。台湾城乡间的差距越来越小,难再去辨认‘这是乡,那是城的视觉与心灵感受,那些令人怀念的风土人情,似乎也被冲淡了。”

多了悲观,也多了责任。跟以前的心态不一样,如今的钟永和,是怀着一份记录的责任在拍摄。“我的创作,是从生活出发。年轻时,想透过这些东西成名。可最终我体验到,我是在为人类留下文化资产。”当成就名声的需求满足不了自己时,他开始越发觉得,乡里的邮差、理发店、小吃店、放牛大叔,都是他有责任去记录的。于是他将镜头定格在消失中的事物上,为生活在岛屿上的人们保存好共同的记忆。

现在的钟永和,修炼得越来越沉着。作为台湾指标性展览场地的台北历史博物馆,将会在2016年为钟永和举办一场大型的“乡城素描”摄影展。“40岁时,我还是在到处跑;50岁时,还是要面面都跟人接触;60岁之后,我要放掉自己,只想用作品去吸引人。之后办展览,我也不会举办开幕式之类的了。”

渐渐放掉自己,慢慢隐去自我,让作品呈现,让作品发声,这是多年修炼之后,入定的结果;将摄影作为一生志业,将热情投注其中,烧焦了去冷却,冷却了再来,一路上义无返顾。从精神气质上,钟永和也跟他的外型越来越契合,越来越像达摩了。