美术课实施传统文化教育的方法

2014-01-20宋文祥

在中华民族几千年的发展历程中,美术像一部教科书,在文字尚未广大民众所掌握的年代,扮演了一个文化传播者的角色,美术课是学校教育的重要组成部分,是学校实施美育的主要途径,普通中学的美术教育并不是以培养小画家为目的,而是通过美术教育手段培养学生的道德意识、审美情趣、认知能力及意志品质,《美术课程标准》指出:“美术学习不是一种单纯的技能技巧的训练,而应视为一种文化的学习”。由此可见,美术课是学生了解学习中华传统文化的一条效途径。

通过美术课我是这样对学生进行传统文化教育的?

一、 熏陶法

“熏陶法”的特点是:寓丰富的教育因素于各种有益的活动情境之中,这种教育的效果是渐进的,是在不知不觉中进行的,象知时节的好雨一样“随风潜入夜,润物细无声”,正如梁启超所讲:“不知不觉之间,而眼识为之迷漾,而脑筋为之摇扬,而神经为之营注;今日变一二焉,明日变一二焉;刹那刹那,相断相续;……遂入其灵台而据之。”

熏陶教育的方式多种多样,利用教学环境的布置对学生心理形成暗示,以达到对学生进行传统文化教育的目的,是熏陶法一种行之有效的方式。事实证明,很多有成就的人物就是因为看了某些画像,图片,模型,在心灵深处埋下了发明的“种子”,从而产生了一系列的创造性联想,最后登上科学峰顶的。例如,我在讲“剪纸”课时,会在教室的窗户、门上贴上剪纸,当学生走进教室时犹如走进了陕北的窑洞,让学生置身在传统文化的氛围之中,感受剪纸给他们的带来的快乐。而学生长期生活在这样环,受着传统文化的熏陶,在不知不觉中形成对传统文化认的同感。

二、渗透法

1. 在欣赏课教学中渗透“忠、孝”文化

爱国主义是中华民族精神的核心。几千年来,它以持久强大的感染力、动员力、激发和凝聚起一代又一代炎黄子孙为挽救民族危亡、促进国家发展而共同奋斗。爱国主义是中华民族发展进步、生生不息的强大精神支柱,同样是构建社会主义和谐社会的强大精神动力。在中华传统文化中,爱国主义的具体表现是“忠”,历史上“杨家将”、岳飞等“精忠报国”的故事至今广为流传,

欣赏是美术课的重要教学形式,是通过美术作品对欣赏者进行审美教育的精神活动。在欣赏课上,教师可以选择有针对性的作品让同学们欣赏,在进行作品分析时渗入爱国主义教育,使同学们感受“忠”文化。

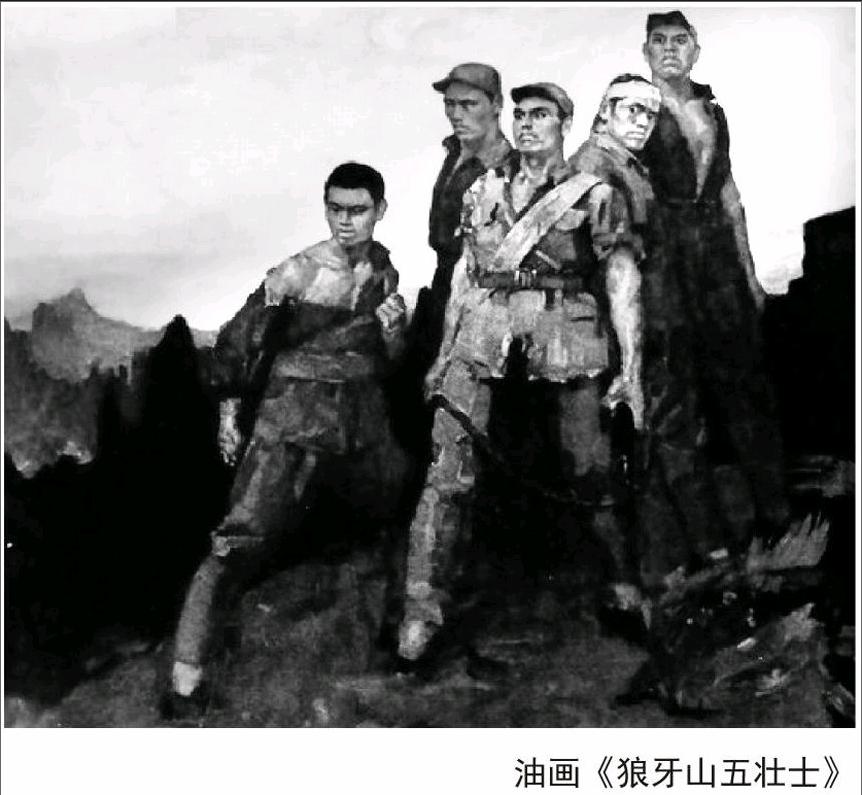

例如,在讲高中美术现代作品鉴赏课时,我选择了詹建骏的油画《狼牙山五壮士》,它刻画的是一个家喻户晓的抗日英雄故事。通过这幅画,学生在了解色彩、构图以及油画特点等绘画知识的同时也受到了一次爱国主义教育。在这节课上,我还同时选择了一幅中国古代绘画作品《采薇》图。这是宋代画家李唐的名作,画中描绘的是一个流传久远的历史故事:伯夷、叔齐是商朝贵族,武王伐纣灭商建周,商朝灭亡,伯夷、叔齐深以为耻,决心不再吃从周朝土地上收获的粮食,于是隐居到首阳山(今山西永济县境),靠着采掘些野菜度日,最后饿死在山里。他们这种“饿死事小、失节事大”的行为一直为后人所称道。

《狼牙山五壮士》歌颂的是现代人的爱国品质,而这《采薇图》则表现的是古人的“尽忠”行为,时代不同,提法各异,但其核心思想是一致的,那就是爱国,通过对《采薇图》的欣赏,使同学们认识到,爱国主义是我们中华民族的优良传统。再如:“孝”是中华民族的传统道德观念的重要组成部分,是中华民族家庭和睦,社会稳定的重要因素。我再讲中国建筑欣赏时选择了“四合院”,在介绍了“四合院”的建筑特点后,设计了一个提问环节:现在你们一家人,有爷爷奶奶,爸爸妈妈,兄弟姐妹,搬到四合院来住,院里的房间如果由你来分配,那么,谁住正房?谁住厢房?为什么?通过学生的讨论,老师的引导,让学生知道正房是长辈居住的地方,晚辈应住在厢房,这体现了我们民族尊老、敬老的光荣传统,这便是我们的“孝”文化,这就是渗透的作用。

2. 在技法课教学中渗透“人文”文化

古人通过描绘花鸟来抒发自己的情感,志向。例如“扬州八怪”之一郑板桥,一生为官清廉,刚正不阿。他做县令时曾画竹一幅并题诗一首:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声;些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”,表达了他身为县令,心系百姓的品质。当他因私开粮仓放粮赈灾而被罢免后,又画一幅竹,并在画旁写到:“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒;写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。”表达了他刚正不阿的性格和清廉淡泊的人生态度。我觉得教师在讲授国画技法时,应将这些与国画相关的人文故事渗透在教学中,这样既可以丰富教学内容,提高学生的兴趣,又可以使学生在学习笔墨技巧的同时领悟到传统文化的人文内涵。

3. 在工艺课教学中渗透“勤俭”文化

曾几何时,“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的诗句常在耳边回响;曾几何时,“一粥一饭,当思来之不易;一丝一缕,恒念物力维艰”的古训仍在心头萦绕;曾几何时,伟大领袖毛泽东掷地有声的一句话:“贪污和浪费是极大的犯罪”,指引着几代人艰苦创业、自力更生。然而,随着经济的发展,人民生活水平的提高,这种勤俭节约精神在年轻人的意识中逐渐淡薄了,生活上互相攀比,大手大脚,不珍惜粮食,浪费资源等不良行为屡见不鲜。如今还有多少同学能在消费时会想到“锄禾日当午,汗滴禾下土”的情景呢?又有多少同学大手大脚地花钱时想过他们所花的是父母辛苦工作赚来的血汗钱呢?让学生把丢掉的传统捡回来,这是一个教育工作者的责任。

在我们的日常生活当中,有很多商品(如包装盒)在使用之后都被人们当做垃圾扔掉了,这既是一种浪费也不利于环保,仔细观察这些包装,你会发现无论是图案,色彩还是材质,都是进行美术创作的很好的材料。多年来,我在讲授工艺制作课时,就有意识地引导学生利用这些废弃的材料进行美术创作,同学们在收集、整理、利用这些废弃材料的过程中,不知不觉地受到了珍惜资源的教育,同时也培养了他们“勤俭节约”品德。

三、创新法

创新就是要在保留的同时积极融入现代元素,积极延展传统文化的时代内涵,丰富并拓展传统文化的内容,这就是“推陈出新,革故鼎新”。

例如,在传统剪纸中,“多子多福”等题材在农耕社会,体现了人们一种朴素的观念,但现在已不符合当今所倡导的“基本国策”。另外,现在的学生是听着韩国音乐,看着日本动漫,玩儿着电脑游戏长大的一代人,他们过的是衣食无忧的生活,所以,民间剪纸中所表现的“连年有余”“福在眼前”等寄托着劳动人民美好愿望的题材,对他们来说已经“过时”。因此在教学中,必须要根据他们的好恶,有所取舍,有所创新。当我再讲民间剪纸一课时,不仅保留了剪纸传统表现手法,还将学生们喜爱的卡通、动漫形象引入创作中,在剪纸中融入现代文化的元素,受到同学们的欢迎。古老的剪纸艺术在同学们的剪刀下,焕发了青春的光彩。

总之,传承传统文化,是一项迫在眉睫但又不能一蹴而就的工程,需要多方面给的配合及坚持不懈的努力。传统文化是美术植根的土壤并赋予了美术深厚的内涵。只有让学生对传统文化具备一定理解后,才能发自内心地产生欣赏的主动性,并享受其带来的愉悦,才能使中国传统文化得到真正的传承与发展。

【宋文祥,北京市第九十四中学教师】

责任编辑/齐 欣