北部湾盆地北部坳陷古近纪原型结构分析

2014-01-16席敏红沈传波张百涛王修平

席敏红,张 萍,沈传波,张百涛,王修平

(1.中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司,上海 200120;2.中国地质大学(武汉)资源学院,武汉 430074)

北部湾盆地北部坳陷古近纪原型结构分析

席敏红1,张 萍1,沈传波2,张百涛1,王修平1

(1.中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司,上海 200120;2.中国地质大学(武汉)资源学院,武汉 430074)

北部湾盆地北部坳陷古近纪受多期次构造运动的影响,后期改造强烈。从现今构造格局出发,通过剥蚀量恢复并结合断裂活动特征,进行了北部湾盆地北部坳陷古近纪原型结构重建及成凹机制探讨。认为北部湾盆地北部坳陷古近系沉积沉降中心在时空上呈现由西向东和由北向南的迁移特征;始新世流沙港组沉积时期涠西南凹陷D次凹与海中凹陷的西洼为同一沉积单元;断裂和隆起联合控制了洼陷的基本形态,特别是涠西南低凸起的活动对北部坳陷古近纪统一湖盆的分割起关键作用。

北部湾盆地;北部坳陷;原型结构;成凹机制

中国东部中、新生代陆相断陷盆地的成盆演化通常经历了裂陷期、断陷期和拗陷期三个重要演化阶段,多数盆地具有多期次成盆的构造演化特征[1,2]。不同地质时期盆地的构造沉积特征、油气成藏条件等均有所不同。尤其是古近纪断陷期是此类盆地湖相烃源岩发育的鼎盛期,为油气成藏提供了丰富的物质来源。但由于古近纪的幕式断陷活动对盆地产生了不同程度的改造,主要表现在同沉积断层活动在时空上的不均衡性及沉积沉降中心的迁移[3],因此盆地的现今构造特征并不能反映各地史时期的构造格局。断陷盆地构造演化的复杂性为此类盆地的油气成藏分析带来一定难度,只有合理地恢复盆地的原型结构特征,才能为油气地质评价工作提供较为客观的地质依据。位于北部坳陷东北部的涠西南凹陷勘探程度高,地层认识较为清晰,但其南部的海中凹陷由于勘探程度较低,对地层的认识较为模糊,为整个北部坳陷的构造演化分析和油气地质评价带来了一定的多解性。本文依据近年来中石化在北部坳陷完成的大量的勘探工作所取得的丰富地质资料,开展北部坳陷古近纪盆地原型分析和探讨。

1 坳陷构造格架特征

北部湾盆地北部坳陷主要由东北部涠西南凹陷、西南部的海中凹陷及中部涠西南低凸起三个主要构造单元组成(图1)。其中涠西南凹陷是北部湾盆地油气发现最为丰富的构造单元。勘探证实始新统流沙港组湖相泥岩为一套优质烃源岩[4],也是北部湾盆地油气成藏的基础。

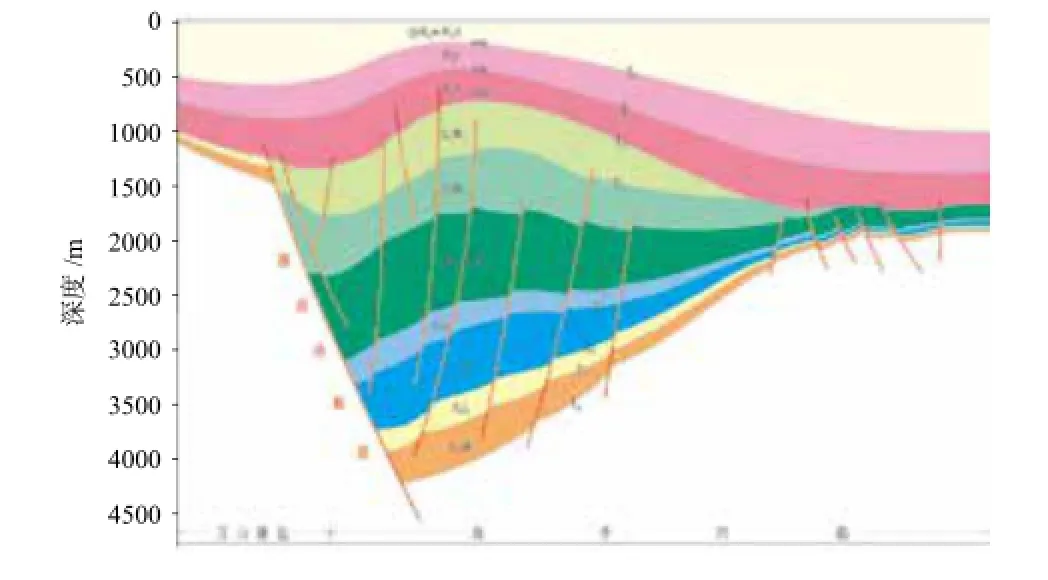

在区域构造应力作用下,北部坳陷构造格架主要表现为北断南超、一凸两凹的半地堑特征。坳陷北部边界断层自西向东呈帚状展布,且向两侧逐渐尖灭(图1)。由过海中凹陷—涠西南凹陷地震剖面(图2、图3)分析,北部坳陷自西向东构造格架差异较大。在西南部海中凹陷,NE向的涠西南断裂和近EW向的3号断裂控制了古近系的沉积充填,古近系自北向南抬升。西北部边界以断层形式(涠西南断裂南段)与万山隆起的中古生界相接触,北部边界以3号断层与涠西南低凸起相接触。海中凹陷基底古地貌较为简单,凹陷呈北断南超简单的箕状断陷(图2)构造样式。而东北部的涠西南凹陷以NEE走向的1号断裂控制古近系沉积,沉积基底先存古地貌较为复杂,1号、2号断裂带的块断活动使整个凹陷由北向南形成多级断阶(图3)的构造样式。

2 坳陷构造演化分析

自印支运动以后,整个北部湾盆地范围为一陆地,一直处于长期的隆起、剥蚀状态。直至早古近纪,由于盆地受菲律宾板块、欧亚板块、印度板块相互作用的影响及南海扩张及边界断裂的活动,使本区张裂断陷,开始了盆地内各凹陷的演化过程。海中凹陷和涠西南凹陷属是盆地的次级构造单元,其构造演化与盆地演化总体一样,同样可划分为裂陷期、断陷期、断拗转换期和坳陷期四大阶段。

图1 北部湾盆地构造区划图

图2 海中凹陷二维地震测线地质解释剖面图(A-A’测线,位置见图1)

由构造演化剖面分析(图4),早古近纪古新世北部湾盆地进入初始裂陷阶段,在近北西—南东向拉张应力作用下发育起了控盆的一级断层——涠西南断裂,构造沉降中心位于现今万山隆起该断层的下降盘,控制了长流组沉积,形成长流组的半地堑,堆积了以红色砂砾岩、泥岩互层为主的洪、冲积相地层。探区内长流组沉积时期盆地涠西南边界大断裂控制沉积,该时期为盆地的初始裂陷期,断裂不发育。

始新世断陷期,构造应力发生顺时针方向的旋转,涠西南凹陷在近NNW-SSE向拉张应力作用下,产生了走向NEE-SWW具有控凹作用的1号断层,伸展作用在横向上表现出明显的非均衡性,沉降中心位于断层中段下降盘,控制了流沙港组烃源岩的沉积,在涠西南凹陷的东南部,1号断层下降盘断块翘倾,流沙港组超覆在企西隆起之上。在海中凹陷的西部,由于涠西南断裂的持续性活动,在其下降盘形成海中凹陷西部沉降中心,在海中凹陷的北部,由于3号断层活动较弱(涠西南低凸起为水下古隆起),仅局部活动,在海中凹陷形成较小规模的东部沉降中心。这一时期除边界断裂外,其它断裂不甚发育,整个北部坳陷为一统一的湖盆。

渐新世进入断坳转换期,构造应力继续发生顺时针方向的旋转,在近南—北向的张扭应力的作用下,在涠西南凹陷产生了走向近东—西起控带作用的2号断层,同样其横向上也表现出明显的非均衡性,沉降中心位于凹陷东部2号断层下降盘中段,1、2号断层的活动控制了涠西南凹陷涠洲组沉积。同时西南部3号断层在渐新世中晚期的强烈活动及涠西南低凸起快速隆升运动,将始新世北部坳陷的统一湖盆分割开来,形成涠西南凹陷和海中凹陷两凹一凸的构造格局[4,5]。

渐新世未发生区域隆升运动,形成T2区域不整合界面。这次隆升运动的表现在北部坳陷的南北差异明显,具有北强南弱的特点。其中在北部的涠西南凹陷内表现强烈,形成大角度强烈剥蚀,并伴有一些次级的走滑断层和张性断层的发育,而南部的海中凹陷,这次剥蚀作用强度较小,仅形成一些低角度的不整合。

新近纪,北部坳陷区进入裂后热沉降阶段(拗陷阶段),整体下沉接受新近纪和第四纪海相沉积。

总之,北部坳陷构造演化经历了古近纪张裂和新近纪裂后两个阶段,张裂时期构造沉降中心跃迁较大,使得其结构构造特征复杂。

图3 过涠西南凹陷—涠西南低凸起—海中凹陷地震测线地质解释剖面图

3 北部坳陷原型结构分析

前人研究认为,北部坳陷古近纪构造变动较大,盆地受多期构造运动改造,形成沉积沉降中心不断迁移的特点。受资料范围所限,本文以近年来中石化在北部坳陷新采集的二维、三维地震资料为基础,结合钻井资料,利用地震地层对比法,并参考工区内几口钻井的声波时差法估算剥蚀厚度,主要恢复了T2(渐新世未)、T4(始新世未)两个大的不整合面的剥蚀厚度,同时结合残留地层的分布情况,对古近纪不同时期凹陷的原始沉积范围、沉积厚度、地层展布情况以及原型结构特征等进行分析,进而对凹陷的原型结构进行重建。

图4 过涠西南凹陷—海中凹陷构造演化剖面图(B-B’测线,位置见图1)

3.1 T2和T4界面剥蚀厚度恢复

3.1.1 始新统流沙港组顶(T4反射界面)

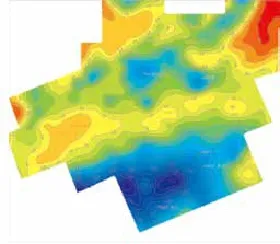

T4反射界面是流沙港组与涠洲组的分界面,为一明显的区域不整合面。在企西隆起北部,可见清晰的削截特征,在海中凹陷边缘可见到微角度不整合或平行不整合,局部可见角度不整合。由剥蚀厚度恢复可知,T4界面剥蚀厚度为100.3~256.9 m(图5)。最大剥蚀区为北部潜山构造带带和南部的企西隆起。图5显示存在三个较大的剥蚀区:涠西南凹陷北部潜山构造带、涠西南低凸起、海中凹陷南部斜坡带。海中凹陷和涠西南凹陷西南部(通常指“D”次凹)在流沙港组沉积时期是一个整体的湖盆,两者具有相同的剥蚀特点,最大剥蚀量140~160 m。总体而言,T4界面的剥蚀量分布并不规则。

图5 北部湾盆地北部坳陷T4地震反射层(流沙港组顶)剥蚀量平面图

3.1.2 渐新统涠洲组顶(T2反射界面)

涠洲中晚期,受南海运动的影响,北部湾盆地整体抬升,涠洲组遭受严重的剥蚀,形成了T2较大的区域性不整合界面。其上下地层呈现明显角度不整合接触,该界面也为古近系与新近系的分界面。在涠西南凹陷由于受到走滑作用的影响,以及1号断层旋转,使得地层发生掀斜,地层剥蚀较大,其最大剥蚀量可达460 m(图6)。整体而言,涠西南凹陷T2界面剥蚀量普遍大于240 m。相比较涠西南凹陷,海中凹陷除南部斜坡带剥蚀量较大外,整体剥蚀量小于涠西南凹陷,一般小于80 m(图6)。总体上海中凹陷的剥蚀量分布规律比较明显,呈北弱南强的特点。

图6 北部湾盆地北部坳陷T2地震反射层(涠洲组顶)剥蚀量平面图

3.1.3 剥蚀中心变化规律

北部湾盆地始新世流沙港组沉积稳定,湖盆持续扩展,沉积了一大套湖相烃源岩。始新世末,受NE向构造应力作用,湖盆抬升,局部发生掀斜,剥蚀范围较为分散,涠西南凹陷剥蚀中心位于涠西南低凸起和北部潜山构造带。海中凹陷剥蚀中心则向南迁移,位于南部斜坡,总体较为分散。在古近纪末期,受南海运动的影响,北部湾盆地整体抬升,涠洲组遭受严重的剥蚀,形成了区域性不整合界面,剥蚀中心也由凹陷转为隆起和斜坡带上,涠西南凹陷剥蚀中心转移到南部斜坡带和涠西南低凸起,海中凹陷剥蚀中心位于南部缓斜坡带,具有一定的分布规律(图5、图6)。

3.2 北部坳陷原型结构重建

3.2.1 长流期原型结构

长流期在珠琼运动一幕构造背景下产生近NW-SE向拉张应力作用,出现了一系列受生长断层控制的断陷,不同凹陷的原型结构各具特色。北部坳陷长流组主要受NE向控盆断裂—涠西南断裂控制,长流期凹陷整体呈NE向展布。沉积厚度整体上涠西南凹陷呈现“北厚南薄”的格局,海中凹陷呈现“西厚东薄”的格局,具多个沉积中心的特征。长流期,研究区及周边(北部坳陷中南部)可以分为两个洼陷(沉积、沉降中心)——涠西南北洼及海中西洼。涠西南凹陷涠西南断裂与1号断层交接处形成一个北部洼陷,地层厚度最大,达1 300 m。海中西洼,地层厚度最大为1 000 m。结构样式上,涠西南北洼受涠西南断裂控制,具有“北断南超”的特点,为半地堑式结构。海中凹陷具有“西北断东南超”的特点,为西北陡东南缓的箕状半地堑结构;涠西南凹陷受1号断层和2号断层控制,具北西—南东向地堑结构特征。整体而言,长流期海中凹陷与涠西南凹陷是连通的,受后期构造改造作用较小,原型结构与残留结构具有相似的特点(图7)。

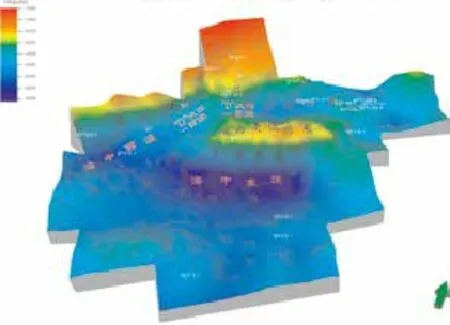

图7 北部湾盆地北部坳陷中南部长流组原始地层厚度立体图

3.2.2 流沙港期原型结构

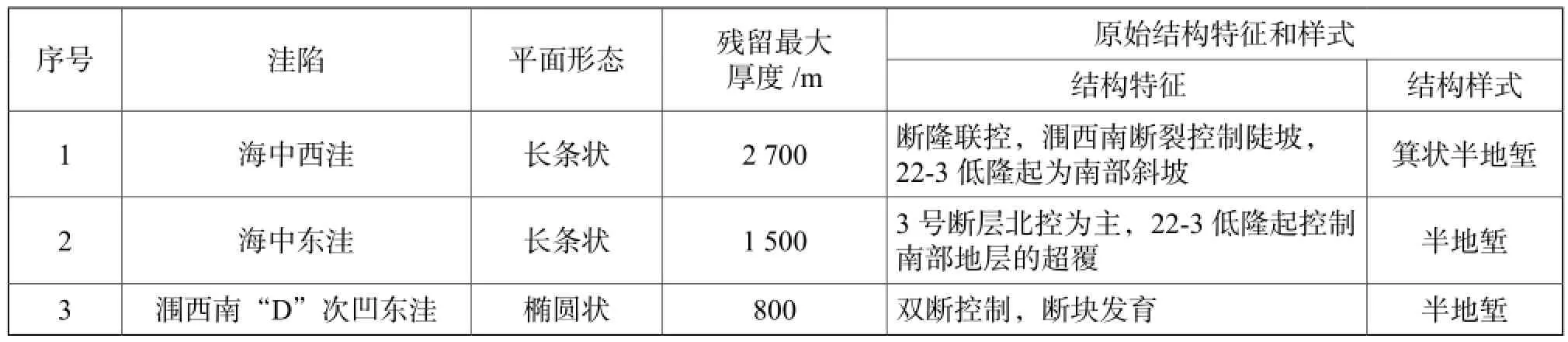

(1)流沙港组原始沉积厚度和洼陷展布

始新世流沙港期,凹陷呈NE向展布,原始沉积厚度整体上呈现“中间厚南北薄”、“东薄西厚”的格局,具多个沉积沉降中心的特征。原始沉积厚度图显示研究区及周边(北部坳陷中南部)存在三个明显的沉积中心,可划分为3个洼陷(表1):海中凹陷的西深洼与涠西南凹陷“D”次凹的西洼相连通(图8),组成一个最大的沉积中心,原始沉积厚度最大可达2 700 m;海中凹陷的东洼是第二大沉积中心,原始沉积厚度可达1 500 m;涠西南凹陷的“D”次凹的东洼是第三个沉积中心,原始沉积厚度可达800 m。沉积中心的展布与断裂平行,受断裂作用控制明显。涠西南凹陷及海中凹陷的南部斜坡带,流沙港组原始沉积厚度较薄。此时,涠西南低凸起还没有暴露地表,可能为水下先存古隆起,沉积有流沙港组的地层,厚度约500~800 m。流沙港期北部湾盆地北部坳陷整体上表现为一个统一的湖盆[5](图8)。

(2)流沙港期原型结构

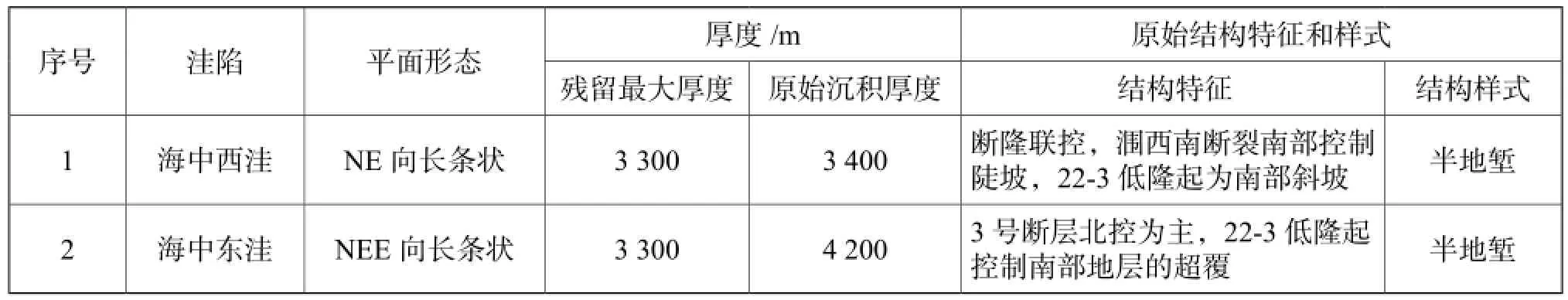

结构样式上,流沙港期涠西南凹陷“D”次凹的西洼与海中凹陷是相连的,整体受涠西南断裂中南段的活动控制,具有“北断南超”的特点,为北陡南缓的箕状半地堑结构(图2、图3),平面原始形态为长条状。涠西南凹陷D次凹北侧以2号断层带为界与1号断层陡坡带相邻,南侧与西南构造斜坡带相邻,北西—南东两侧的张扭性断裂控制了洼陷的形成与发育,具有地堑结构特征,平面上原始形态为椭圆状。海中凹陷东洼原始形态呈长条状,剖面上受3号断层控制,地层向南超覆,具半地堑的结构特点。

表1 流沙港期北部坳陷中南部各洼陷原型结构

图8 北部湾盆地北部坳陷中南部流沙港组原始地层厚度立体图

3.2.3 涠洲期原型结构

(1)涠洲组原始沉积厚度和洼陷展布

渐新统涠洲组,凹陷呈NE和NEE向展布,原始沉积厚度整体上表现出“海中凹陷厚,涠西南凹陷薄”的格局,具两个沉积中心。原始沉积厚度图显示研究工区及周边(北部坳陷中南部)可划分为海中东、西两个洼陷(表2):海中西洼残留沉积厚度最大可达3 800 m;海中东洼残留沉积厚度可达4 800 m。涠西南凹陷的“D”次凹与海中凹陷西洼为同一构造、沉积单元,最大沉积厚度可达2 400 m。此时,涠西南低凸起具有两个高点,并没有接受涠洲组沉积,表明涠西南低凸起此时已经隆升暴露地表,并开始遭受剥蚀(图9)。

(2)涠洲期原型结构

结构样式上,涠洲期,海中凹陷具西洼和东洼两个沉积中心,此时,涠西南凹陷的“D”次凹与海中凹陷西洼是相连的,整体受涠西南断裂南部的活动控制,平面上原始形态呈NE向的长条状,剖面为半地堑结构。东洼平面原始形态呈NEE向长条状,与3号断层和涠西南低凸起近于平行,剖面上为主要受3号断层控制,地层向南超覆的半地堑结构(图9)。

3.3 沉积中心迁移规律

图9 北部湾盆地北部坳陷中南部涠洲组原始地层厚度立体图

表2 涠洲期海中凹陷原型结构

从上述不同时期的残留厚度和原始厚度的展布分析,不难发现北部坳陷中南部沉积中心的迁移规律:即从长流期至流沙港期主要是受涠西南断裂和1号断层控制,在海中凹陷和涠西南凹陷存在南北两个沉积沉降中心,最大沉积沉降中心在涠西南凹陷东部,其次为海中凹陷西洼。到涠洲期3号断层开始强烈活动,并控制涠洲组沉积,最大沉积沉降中心向海中凹陷迁移,此时北部的涠西南凹陷受1、2号断层活动的控制,形成沉积沉降中心(又称“B”次凹),但是其规模较海中东洼小。

4 成因机制探讨

断陷在形成和发展过程中,除断层在其中扮演控制角色外,众多不同级别、不同类型和不同成因的隆起也会发挥重要的作用,它们往往与断层一起控制凹陷的结构和演化,形成与典型断陷结构相异的、具有沿走向和倾向复杂变化、隆凹格局展布独特结构样式。断层作为主控因素,控制着凹陷(洼陷)的基本形态,断层活动越强烈,凹陷(洼陷)纵向上沉降越深,横向上展布越广[6];隆起作为凹陷(洼陷)的缓坡边界,限制了凹陷(洼陷)在平面上进一步发育,同时隆起的不规则发育,造就了凹陷(洼陷)边界的不规则性。这类由断层和隆起活动联合控制凹陷(洼陷)的构造特征的成因机制简称为“断隆联控”。

北部坳陷作为张扭性断陷盆地,边界断裂的发育控制了凹陷的基本展布特征,凹陷分布在边界断裂附近,其走向与控凹断裂基本一致。同时,涠西南低凸起的活动演化对凹陷展布的控制也扮演了重要角色。一方面,低凸起作为涠西南凹陷的缓坡边界阻碍了凹陷在横向上进一步发育,导致了洼陷的分散分布,使凹陷内具多沉积中心;另一方面,低凸起阻碍了构造的空间规则发育,使凹陷内不同区域构造格局存在差异性,进而影响了洼陷的展布规律,特别是分割了涠西南凹陷和海中凹陷,导致了两凹陷展布和内部构造特征的差异。另外,涠西南低凸起在涠洲期的强烈隆升也影响了其边界3号断裂的活动,加速了海中凹陷的沉降速率[7],使海中凹陷涠洲期在纵向上加深。

断隆联控对凹陷的影响还体现在对凹陷形态的控制。对单洼陷而言,作为洼陷的陡坡和缓坡带边界,断裂和隆起联合控制了洼陷的基本形态。如3号断层和企西隆起的联合控制使得海中凹陷的东次凹呈典型的箕状断陷平面展布特征。涠西南断裂和涠西南低凸起的联合作用控制了“D”次凹-西洼的半地堑式结构。

断隆联控还对凹陷(洼陷)的演化起控制作用,海中凹陷东次凹的发育演化就明显受控于3号断层的活动和涠西南低凸起的隆升作用。

5 结论

(1)北部湾盆地北部坳陷古近纪经过多幕式构造运动,后期改造强烈,沉积沉降中心在时空上呈现出由西向东和由北向南的迁移特征。

(2)北部坳陷始新世流沙港组沉积时期,1号断层东段和涠西南断裂南段的强烈活动控制了流沙港组沉积沉降中心的分布,即涠西南凹陷沉积中心位于1号断层中段下降盘、海中凹陷沉积中心位于涠西南断裂南段下降盘。始新世涠西南凹陷D次凹西南部与海中凹陷的西洼为同一沉积单元。

(3)断裂和隆起联合控制了凹陷(洼陷)的基本形态,特别是涠西南低凸起的活动对北部坳陷古近纪统一湖盆的分割起关键作用。

[1] 李思田,林畅松,张启明,等.南海北部大陆边缘盆地幕式裂陷的动力过程及10Ma以来的构造事件[J].科学通报,1998,43(8):797-810.

[2] 姚伯初.南海海盆新生代的构造演化史[J].海洋地质与第四纪地质,1996,16(2):1-13.

[3] 夏斌,吕宝凤,吴国干,等.南海北部新生代盆地构造迁移及其对烃源岩的制约作用[J].天然气地球科学,2007,18(5):629-634.

[4] 席敏红,余学兵,黄建军. 涠西南凹陷(西部)古近系层序地层及沉积特征研究. 海洋石油,2007,27(3):1-12.

[5] 郑军,陈平,杜学斌. 北部湾盆地西部地区涠洲组层序及沉积体系研究[J]. 海洋石油,2013,33(2):1-7.

[6] 魏春光,何雨丹,耿长波,等.北部湾盆地北部坳陷新生代断裂发育过程研究[J].大地构造与成矿学,2008,32(1):28-35.

[7] 陈亮,甘华军,祝春荣,等.北部湾盆地涠西南凹陷沉降史研究[J].新疆石油学院学报,2002,14(4):12-17.

Analysis of Paleogene Prototype Basin in Northern Depression of Beibuwan Basin

XI Minhong1, ZHANG Ping1, SHEN Chuanbo2, ZHANG Baitao1, WANG Xiuping1

(1.SINOPEC Shanghai Offshore Oil & Gas Company,Shanghai200120,China; 2.China University of Geosciences,Wuhan Hubei430074,China)

The Northern Depression of Beibuwan basin experienced multi-stage tectonic movement in paleogene, resulting in strong basin reformation. From the present tectonic framework, by denudation restoration, together with analysis of the characteristics of fault activities, prototype structure reconstruction has been conducted and basin formation mechanisms in paleogene in the northern depression of Beibuwan basin are discussed in this paper. It is believed that the subsidence and depocenters of Northern Depression shifted from west to east and from north to south. In Middle Eocene during deposition period of Liushagang formation, Weixinan D sag and Haizhong west depression were the same sedimentary unit. Faulting and uplifting controlled the basic shape of depressions, especially the uplifting activity of Weixinan low in Northern Depression, which play a key role for partition of unified lake basin in paleogene.

Beibuwan basin; Northern Depression; prototype structure; mechanism of depression formation

TE121.1

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2014.02.013

1008-2336(2014)02-0013-07

2013-10-11;改回日期:2013-12-09

席敏红,女,1970年生,硕士,毕业于同济大学,主要从事石油地质综合研究。E-mail:ximinhong.shhy@sinopec.com。