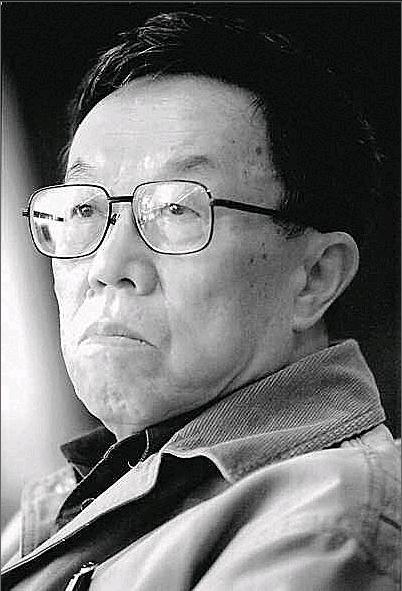

王蒙:善良和阳光的底色

2014-01-15烸铂

烸铂

焕发热情的年代

中国人的命运,包括整个国家和民族的命运,在那些年,尤其是在1978年发生了重大的转折。

接着三中全会的东风,文艺界毫不犹豫地进行了一系列平反。十一届三中全会后,中国文联和中国作协筹备组决定在新侨饭店召开会议,为那些遭到错误批判的“毒草”作品(其中包括王蒙的《组织部来了个年轻人》)恢复名誉。那时他正在北京搞文学创作,当筹备组通知他去新侨饭店参加会议的时候,说实话,把他吓了一跳,他还不知道是怎么回事。在那个会上他非常低调,只是在强调自己当年写作时很年轻,才21岁,有很多缺点和不足,但他说自己不是站在与人民敌对的立场上写作的。他不敢多说,他怕上当,怕又让人给“引蛇出洞”了。谁知,第二天早晨中央人民广播电台《新闻和报纸摘要》头条播出了这条消息。当时王蒙的爱人还在新疆,她很兴奋,立即给王蒙写信,说中央已经向全中国全世界宣布了,你已经平反了。与她的兴奋和激动相反,王蒙和那些在场的人倒很冷静,他们无法理解这个陡然的转变,大家不知道为什么会这样,也不知道将来会怎么样。

王蒙能够开始自己写作的时候,是在1979年以后了。其实他从1973年秋天就开始动笔,毫无疑问,他当时也想从农村的阶级斗争这个角度来写。这些东西他写起来也都很有情趣。但毕竟总体设计是一个阶级斗争,一个农村的反革命势力,也跳不出这个套来。1979年和1980年对王蒙来说还是比较重要的,1979年底他就开始写《风筝飘带》和《海的梦》,到了1980年开始写《蝴蝶》还有《春之声》,他想这个时候的心情就比较放得开了。刚从新疆回来的时候,他是在一个六平方米的招待所里写作的。六平方米本身倒没有什么,问题是它的前面是一个盥洗室,所有的人都要在那里洗脸、刷牙,所以那个声音非常之大。它的后窗户是一个电视机,整个招待所就这一个电视机,可能有五十个人在看这个电视。而且夏天的天气又很热,所以他在那儿一个人穿着大裤衩,光着脊梁,完全是一种赤背在农村里割麦的感觉。当时真是特别的兴奋,王蒙已经年过四十的人了,结果突然出现了一种新的可能,那种美好的心情真是让他至今难忘。

70年代末,一到北京,王蒙常常被邀请参加座谈会,在这些会上他认识了一批风华正茂、活力四射的人物,包括当时在北京改本子的白桦,安徽的张锲,北京的李陀,因话剧新作《丹心谱》而受到瞩目的作者苏叔阳等。

还有一件事他绝对不干,就是不与人搞口舌相争。至今也如此,有误解,有歧义,有恶意,有胡说八道,他都是笑一笑。笑一笑是一宝,这是他的体会。他宁可不写一字,宁可转业卖糖葫芦,绝不陷入文人相轻的下贱圈子中去。

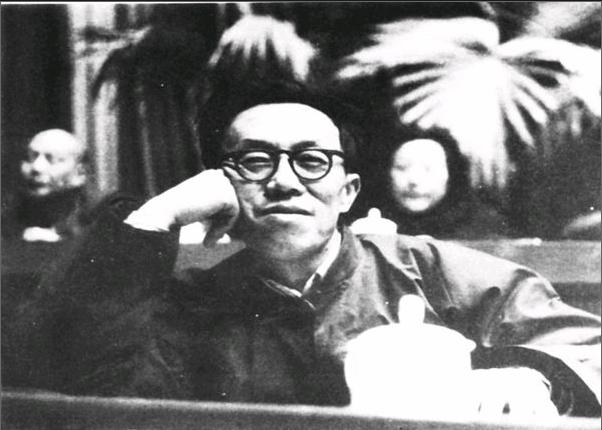

1979年10月30日,第四届全国文代会开幕。他看到了那些老文艺家,坐着轮椅,扶着双拐,被人搀扶,口齿不清……都来了。老作家萧三、楼适夷等到了台上发言,说了一句“咱们又见面了……”泣不成声……四届文代会是一个标志,中国的文艺进入了新时期,声嘶力竭,雷霆万钧,一切达于极致的“文革”,终于离开了大家,这应了物极必反的老话,无论具体情节上有多少仓促和不足、肤浅和幼稚,第四次文代会仍然算是一个转折。

无论多么重要多么激情的大会,开完就开完了。紧接着对于他最重要的是分到了房子,地点就在前三门——崇文门、前门、宣武门一线。那时的前三门房子令人激动。四届文代会与三次作家代表大会后,王蒙先是担任了《人民文学》杂志编委,后任作协书记处书记。文代会一批“归来作家”被东北一些省请去与读者见面,讲话中被认为有走火之处。王蒙专心于写作,谢辞了这一类邀请。这段时间是他写小说的一个高潮。1979年秋至1980年春,他写了《悠悠寸草心》、《难忘难记》、《表姐》等,还有第二个中篇《蝴蝶》。此外,他给《光明日报》、《十月》等还写了一些长篇大论的评论。用那个时候的词儿,他的这种写作叫做“井喷”,积压了20多年,终于井喷而出啦。

新疆“文革”中有一个吓死人的“要素”,三位地委书记在一起悄悄骂某位当时的领导人被举报,被当做“现行反革命”逮捕。其中一位死了,一位被批斗得精神错乱,另一位在“文革”后复原官职。老百姓对于官复原职后的他的架子与“待遇”有些说法。王蒙受此启发写了《悠悠寸草心》,此作被评选为1979年度全国优秀短篇小说。《说客盈门》的产生比较特殊,一次几个作者在一起闲聊,其中的内容被他写了,而且刊登在1980年新年伊始的《人民日报》上,占了一个版。此后周扬同志多次对他说:“吕正操同志非常喜欢这篇小说。”

人生的“测不准原理”

1982年初夏,有友人告诉王蒙,在今秋召开的中共十二次代表大会上,他有可能成为中央委员的候选人,对此他深为震动不安。这年夏天,他和夫人自费悄悄地去了一趟北戴河,每人花几十块钱,坐市政公交车,住进了北戴河外国专家局疗养所。不是正式代表,但他还是作为列席人员出席了十二大。列席者不参与选举,但是投完票开票唱票时叫他进了大会堂,他在二楼看到了候补委员中有王蒙的名字。他怀着忐忑不安的心情参加了十二届一中全会,主要任务是产生新的政治局、主席副、主席、书记处与中央军委。

人,机缘,历史一直在互相调适,一直会出现错位与误植,一直会出现你改变了我与我改变了你,你改变不了我与我改变不了你的情景。他称此为人生“测不准原理”。

1983年,主要根据张光年同志的意思,调王蒙到中国作协工作,任《人民文学》杂志主编。他随着工作的变动,搬入了虎坊桥作协盖的“高知楼”。《人民文学》在50年代何等令人羡慕,都是全国最德高望重的作家担任它的主编,发表在上面的作品,很多是脍炙人口、一鸣惊人的!他极力希望《人民文学》能够兼收并蓄,天地宽阔。

王蒙心中,在《人民文学》杂志社的工作还有几点值得回忆。其一是始终没有组到张洁、铁凝、王安忆、张抗抗等几位“当红”女作家的理想的稿子。令人遗憾。

有了担任文化部长的经历

最早在1986年年初,一次有外国记者参加的场合,一位美国记者问他:“你要担任文化部长吗?”王蒙回答说:“It will be temible!”(那就太可怕了!),记者对他的幽默竟然无反应。endprint

王蒙连连活动起来,不是为了跑官而是为了辞谢。他找了当时的中央领导,请不要考虑他。但他的一切努力最终都没能产生说服的作用。

1986年4月初,王蒙开始以党组书记的身份主持文化部的工作,当年6月,经过全国人大常委会的工作程序,他正式就任文化部长。

上任伊始,他参加过一次出头露面的活动,是纪念外文版《中国文学》的一个会议,当时外文出版局是由文化部管的。他应邀上台讲话的时候掌声热烈,他立即说:上台的时候不要掌声,我希望的是下台的时候能有一点点掌声。

“文革”开始后,文化部作为砸烂单位取消了,原办公楼给了别的部门,“文革”后,文化部与《红旗》杂志社共用一个沙滩办公楼。

在文化部期间,曾发生过几件事情,让王蒙记忆深刻。

一位记者写了内参,说到了电影金鸡奖的评选。获奖的影片叫《远山》,是根据贾平凹的小说《鸡窝洼人家》改编的。故事讲得是一个特别喜欢改革开放的农民,但是他的妻子特别保守,还有一个特别保守的农民,他的妻子整天琢磨着搞经营,搞商品经济,所以这两家就整天矛盾不断。最后,他们俩把老婆换了,这个影片后来得的金鸡奖,这个事后来闹到中央领导那儿去了,中央领导看了一遍,非常反感,说这个电影怎么变成换老婆的电影了。

后来王蒙拉上高占祥一块儿把这个分析了一下,他说贾平凹小说原来的意思还是讲农村开始改革开放时候的各色人等,也带有喜剧的色彩,他说也可能电影拍摄的时候啊,太突出了所谓换老婆的情节,但是,虽说获了奖,不等于它没有缺点,也不等于不可以再批评。王蒙就是尽量把这个话说的平和一点,平稳一点,把这个送呈上去以后,领导划了一个圈,这个事才得以解决。要不那个金鸡奖已经压了一个多月了,不敢发。所以,像这类的事,比较复杂。

还有一件事是关于歌舞厅。在王蒙和万里同志的一次接触中,听万里说,舞厅的开设,夜间娱乐场的开设是人民的需要,王蒙就起意要开放营业性舞厅。当时的阻力来自于有关部门担心开放歌舞厅后会有流氓地痞前来捣乱,核心问题是怕影响风化。王蒙觉得这太好了,各地歌舞厅应该欢迎执法部门派员前来监督视察,可以穿制服来维持治安,也可以穿便衣前来调研,可以长期蹲点蹲坑。他还说,原来社会上有些流氓无赖,不知会出没在什么处所,使执法部门难于防范。现在可好了,如果他们有进入歌舞厅的习惯,那不正好趁机守候,发现不法行为便依法予以痛击吗?王蒙的雄辩使此事顺利通过,从此神州大地开舞厅才成了合法。

有一件事他认为做得非常不成功。部内有一些元老、大家、权威,他很尊敬他们,常常与他们座谈,听取意见等。而每次开完会,他们都大骂通俗的、消费性的文艺文娱活动。他不能不表态,否则等于组织老权威否定当今的文艺生活与文艺发展。他一表态就会与老人家们发生摩擦。他也毫无办法。

1986年8月,王蒙首次到了西藏,参加雪顿节。他写了一首长诗,他歌唱了西藏的自然与宗教、风习,表达了对于雪域高原的人们的质朴与天真的怜爱,他呼唤了理解和和睦,表达了对于自然与人的无限延伸与变化的可能性的相信,他期待着更永恒与阔大的境界。李一氓同志写了诗评,刊登在《人民日报》。

王蒙有机会在拉萨近距离接触歌唱家才旦卓玛,她的《唱支山歌给党听》与《北京有个金太阳》催人泪下。对于这样一个农奴出身的歌唱家,他确实有深情。得知了她的住房还很困难,他与西藏自治区当时的书记武精华同志认真谈了谈,他特别向武书记介绍了周总理生前对才旦卓玛的关心。后来,在该区换届时,才旦卓玛被选为区政协副主席,副省级待遇,各种生活问题迎刃而解。

文化部属下有个艺术研究院,原有的领导班子年龄偏大,王蒙采纳党委书记苏一平的建议将人民日报社与人民大学的两位老同志请来主持院务工作。他们的年龄使他们在各自的原单位已经面临退休了,他虽然和其中一人还曾有过一段不好的经历,但他最讨厌的就是搞小圈子,拉拉扯扯,搞对立面,勾心斗角。后来证明,那位老同志是一个认真正派的人。

像他邀请帕瓦罗蒂来唱歌,也是很轰动,很大的事情。帕瓦罗蒂的来访,是在王蒙到文化部之前就安排好的,他说不能贪功为己有。但是,他高度重视这次访问演出。他在人民大会堂欢迎帕瓦罗蒂的宴会上讲话提出,真正的艺术是超出国界的,帕瓦罗蒂属于意大利,属于拿波里,同时也属于人民,属于中国。最后在人民大会堂开唱,很多国家领导人都出席了。之后,他又邀请多明戈,而且整个反响也都比较好,所以那时候,文化事业是处在一个蓬蓬勃勃的状态。

回看脚下的路

王蒙是又红又专的作家。因为他很小就是少年布尔什维克,成名早,起步也比较高,可以说文学和事业都是一帆风顺的。但是因为这个,也带来了一些命运的变故,比如说到新疆去,还有青年右派等等,这些经验对他来说有没有伤害,或者这种伤害有多大?在王蒙看来,有人就觉得他又能当干部,又能当作家,好像谁也不可能把这俩统一起来,而他能把他弄的还挺好,但是他的另一面呢,就是两头都不一定能达到最好的理想。

有的人,或者是从红的角度,觉得他并没有做到全身心投入到一些工作,特别是文艺界的领导事务上。也有的人认为他只能算一半作家,因为那一半又办这个,又跑那个的。他自己觉得有互相补充,互相协调的一面。

他说,我的看法就是这样,不管您是写小说,您是写理论、写论文,还是您也像我在文化部的时候,做个计划,做总结,做汇报,但是他这里头有一个最根本的东西,就是生活。他觉得在当初开始学写作的时候,听到的最多的一句话,就叫做从生活出发。你写小说也好,写诗也好,你讲文学评论也好,你跟文学青年座谈也好,你跟读者见面也好,脑子里都有一个至高无上的东西,这就是生活。一切是从生活当中来的,并不是天上掉下来的。

他还讲到其实政治也是这样,你比如说同样一个政策,他就能实行,而且见效特别的快,因为他符合生活本身的规律,符合生活的要求,你如果有对生活的这种爱,有对生活的这种细心,你就能够体察到每一件事情上他的长短,得失,那么你作为一个干部也好,官员也好,或者说是一个从政的人员也好,公务员也好,这个你也是完全需要的。现在有句话,他挺喜欢,就是说接地气。一个领导出来说上三句话,你就觉得他是不是接地气,会觉得领导讲的都对;但是你如果觉得他不接地气,那个效果也完全不一样。endprint

从这一点上来说,其实他并不认为他是统一的,尤其像他这个具体情况,从少年时代就已经参与到中国政治生活当中来了。如果说他现在写小说,绝对不提政治,就有点怪了,有点出现怪异情况了,文学上喜欢叫诡异,情况诡异。他说他的情况不诡异,他非常正常。他说自己什么就写什么,他关心什么,他就该干什么。

他心中的读者

几十年的创作到现在,他觉得读者大多是他的知音,是他的朋友,而且这个是他创作的一个非常大的动力。通过写作,他好像又走进了很多人的家,他自己一个人,整天走访。他可以向好多人倾诉自己心里的酸甜苦辣。所以读者是他的朋友,是他的知音。当然,读者中也有,或者他觉得他没有完全理解的,甚至于误读的,这也很正常,这也很自然。所以他对读者,还是有一种感激的心情。

现在创作的源泉就在于他对生活的这些刻骨铭心的感受。总是觉着还没有写完,他要向读者倾诉的东西,还没诉完,而且还不断有新的激动,新的启发,所以,就先写上这个意思。

因为读者也是他的一个生活方式,也是他的一个极大的快乐。人总是要老的,也会有其他的各种的变故。但是如果你写下来的东西足够好的话,那么你写的这些东西,它不老,它还活着,还在发挥作用。他觉着这让人一想起来,也挺美的。

有些活动,比如说签售会,或者跟读者的交流啊,也会给他一些触动。有一次他去上海文艺出版社,有一位年长的女性,她说她退休以后,觉得生活非常的空虚,自个儿心情也不好,身体也不好,别人都劝她,你要多读读王蒙的书,她就读了,而且读了很多。然后,她好像灰暗的情绪变成比较阳光的情绪了,她上了成人夜大,而且还学器乐,夜大以优秀的成绩毕业,现在给七八个孩子教钢琴,好像这一切都是从王蒙的书上得来的。这件事情王蒙听到以后,非常惭愧,因为王蒙也不可能具体的知道,究竟是他的哪本书触动一位退休女士的心情,能够给她带来一点好的因素。

但是读者这么说,王蒙当然也有一种美好的感觉。就是说,也不一定非得认识这个人,用现在的话说,如果你的书能给别人带点正能量,这也算办件好事。起码人们当时看见她的情绪挺好,因为她教七个孩子的钢琴,对她物质生活也绝对不无小补,而且她不会有空虚感了。王蒙觉得这个挺好。

王蒙说你一个人呢,如果抱一种相对比较健康,比较阳光的心态,你能感动他,或者能起的作用,可能不止是一个人。当然一个是你自己本身比较阳光,反过来呢,如果也还能够触动一批人,让他们做对了,传递这么一种健康的信息。

泄露的“天机”

2012年6月,他出版了新书《中国天机》。决定要写一写自己的政治见闻与见解。

他说“天机”的意思,就是它有一些比较深层的规律,或者深层的一些背景。这个背景,甚至于当事人也不是说是自己能够完全有把握的。比如我们说一句话、做一件事,并不等于我们了解我们这句话的背景和它的来龙去脉。那么他现在希望写这么一本书,从他个人来说,他常常看到网上的一些朋友对他的政治态度进行分析,而且分析的是截然对立的,很针锋相对地都在那儿瞎分析他。后来他就想老让你们分析我,还不如我跟你来一个坦白,我跟你来一个交心,我又没什么不可说的。再一个他说从大气候来看,咱们国家最近这十年二十年发展得特别快,越发展快,思想就越活越,也可以说是众声嘈杂。说中国特别好的也有,说中国要有麻烦的也有,说中国走在一个十字路口上的也有。他也想借这个机会,发出一个他的微小的声音,把他的政治经验、政治见闻和斗胆的一些见解,干脆说出来。在谈到什么是中国天机的时候,他有意识地强调了两点:一个他想探讨的是他所亲身经历过的一系列政治运动背后深层次的原因;另一个他提到了理论和群众到底是谁领导谁、谁控制谁的问题。对于第二点,马克思有句名言,叫“理论掌握了群众就变成物质的力量。”这个当然是正确的。但是他有体会到人的思想永远不会是一个单行线。理论能掌握群众,对不起,群众也能掌握理论。这是他讲的所谓很放肆的一句话。就是群众掌握了理论,就不太在乎理论的原点。他更重视的是要让这个理论符合我的利益,符合我的文化传统,符合我的习惯,符合我的追求。所以,你不可能用完全不动摇的理念来修正一切,或者来指导一切。相反你得因陋就简,你得符合实际。有时理念一下子不完全做得到,你就先将就着,你得从脚底下做起,从实际做起,这是完全可以理解的。

任何一本书都不是结束,他可以说得更透彻些,走着瞧,慢慢发展。但是他只能说,就目前能写到这个程度,书不易矣,不信你试试,你给我来个透彻的我看看。反过来说,如果你是为了过瘾而透彻,你透彻又对谁有好处呢?王蒙说我这一辈子还没透彻过呀?我这一辈子透彻得多了。endprint