矿井突水地质构造富水性的探查技术

2014-01-15杨武洋

杨武洋

(华北科技学院 安全工程学院,北京 东燕郊 101601)

0 引言

在煤矿生产中,掘进巷道遇到岩溶陷落柱、断裂破碎带、老窑采空区时,极易造成煤与瓦斯突出、顶板冒落、矿坑突水等地质灾害。近几年来国内发生的几起重特大煤矿安全事故,究其根本原因基本都是由这些构造引起的,特别当地质构造富含水并与上部或下部含水层导通时[1],就具备了突发矿坑突水的必要条件,故在开采前,及时准确地探查地质构造类型,并对其是否富含水及富水程度进行研究,是预测预报矿井地质灾害的关键。

1 地质构造的赋水特征及探测方法选择

地质构造的存在,特别是断裂构造,破坏了隔水地层的完整性,同时降低了其隔水性能, 且为地下水提供了逸流通道。对于不同发育阶段的地质构造,其赋水特征各有特点:岩溶陷落柱常发育在有可溶性岩石的地区,不同发育阶段的陷落柱,其富水性能不同,在陷落柱的强烈发育阶段,陷落柱体内充填物质未被压实,孔隙率较高且存在空洞,柱内充水,导水性强,一旦被揭露或接近影响带即发生突水事故[2-6];断裂一旦形成,就具有了富水、导水的可能,但不同的断裂类型对富水性有较大的影响,破裂结构面为压性、压扭性的断裂一般不含水,充水性很弱,起隔水作用,而张扭、张性的断裂一般都充水,尤其当与强的含水层沟通时,则富水性很强;老窑采空区的富水性较复杂,采空区被充实与否及充填的程度是引起富水程度差异的主要因素。

由于地质构造富水性的隐蔽性和复杂性,以常规地质调查手段来确定其分布及性质很难达到预期的目的,特别是对于大埋深的地质构造难度就更大,例如通过了解老窑开采图纸资料、进行地面裂缝调查等方式为主要手段的老窑地质调查存在着精度低等缺陷[7]。实践证明,采用综合物探结合少量验证钻孔的方法能够查明突水地质构造的性质。目前,探查地质构造的物探方法主要有:地震勘探[8-9]、瞬变电磁法[10]、直流电法[11-12]、可控源音频大地电磁法[13-14]和SYT电磁测深[15]等方法。在地表进行勘查时,地震勘探在确定地质构造类型及其赋存状态效果好,而对其富水性的反映不明显;电阻率法、瞬变电磁法、可控源音频大地电磁法、电磁波法等对低阻良导体反映灵敏,对富水性探测效果好。由于探测区工作环境的不同、岩(矿)石物性的差异,每种物探方法都有其应用条件,采取单一物探方法可能带来物探成果的多解性,故寻找有效的探测方法组合就显得非常重要。

由于地质构造所在深度及地表环境不同,对其富水性的探查,物探方法组合的选择对最终结果具有重大的影响。在淮南矿区的多个矿井,利用三维地震勘探来探查地质构造的存在与否,并确定了其类型、大小和分布范围,在潘三矿,地震勘探圈定出的突水地质构造对应的地面位置为塌陷积水区,很多常规的物探方法在水面上开展物探工作较困难,故选用瞬变电磁法和SYT电磁测深的组合来对其富水性进行探查,增加了一种新的物探方法(SYT电磁测深),以期获得良好的应用效果。

2 富水性探测的物探原理

2.1 瞬变电磁法

瞬变电磁法是利用不接地回线或电极向地下发送脉冲式一次电磁场,用线圈或接地电极观测由该脉冲电磁场感应的地下涡流产生的二次电磁场的空间和时间分布,从而来解决有关地质问题的时间域电磁法。该方法对地下良导电介质(低阻体)反应灵敏,适用于断层及裂隙带富水性评价、陷落柱及老窑采空区富水性探测、煤层顶底板含(隔)水层划分等,具有突出地电异常响应、无电极接触制约、穿透高阻覆盖能力强、体积效应小、施工速度快、效率高等特点,而地层一旦富含水,其视电阻率就降低,故该方法是进行水文地质勘查的一种有效手段。

在本研究区地面进行探测时,采用加拿大产的PROTEM plus 67瞬变电磁勘探系统,采取大回线源装置用船舶定点在线圈中心进行数据采集。

2.2 SYT电磁测深技术

SYT电磁测深法是一种被动源电磁法,其利用广泛存在于地球空间中的电磁波。来源于地球外部的磁层、电离层、大气层和地壳的电磁波进入地下,在向地下介质传播过程中,当遇到具有电性差异的界面时,就会发生反射和透射,反射至地表的部分,其量值的衰减可通过大地电磁低频窗口截频公式来计算[16-17]:

其中,f为截止频率(Hz),ρ为界面上覆地层的视电阻率(Ω·m),H为界面所在深度(m),k为常数(9.4×105),A为特定常数,由实验获得。

经推导,反射至地表被仪器接收的某一频率的电磁波能量可表示为:

其中

式中,γ为界面的反射系数,σ为体应力值(MPa),为泊松比,E为弹性模量(GPa),B为传感器的灵敏度(dB),Ci是大于0小于1的一个变量,α为仪器的选频带宽(Hz)。

从公式中可知,反射电磁波的能量大小与地下介质的电阻率、界面反射系数等参数有关。通过对测量数据进行计算,得到每测点下各深度视电阻率值。研究表明,一般情况下,如果岩层裂隙发育或者富含水,对电磁波的吸收就增强,反射回来的电磁波能量衰减就大,计算的视电阻率値就偏低,据此就可以判断地层是否富含水及富水程度。

在研究区采用SYT型物性探测仪进行探测。

3 突水地质构造富水性探测实践

目前,在一个地区对水文地质条件进行探测研究时,常采用综合物探的方法,即首先进行地震勘探查明地质构造,再利用电法组合在地面对地质构造的富水性进行了探测。

研究区淮南煤田位于华北板块南缘,构造形式为近东西向的构造盆地,盆地南北两侧对冲形成迭瓦状的推覆构造,盆地内部则为较宽缓的呈北西西向的向斜构造,形成淮南复向斜。潘三矿井位于淮南复向斜中部陈桥背斜东南倾伏端,为一由西向东逐渐变缓的宽缓扭曲构造。

区内地层由老至新依次为奥陶系、石炭系、二迭系、三迭系、第三系和第四系。含煤地层为石炭~二叠系。石炭系上统太原组含薄煤层无开采价值,二叠系含主要可采煤层,有七个含煤段,33个煤层,煤层总厚度为28.74 m,主采煤层为13#-1、11#-2、8#、4#、1#煤层,其它各煤层多为不稳定或极不稳定煤层。

3.1 三维地震勘探成果

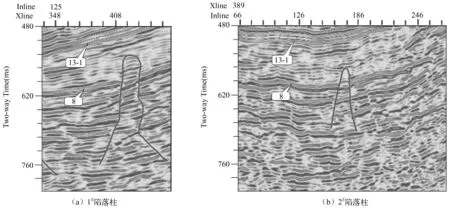

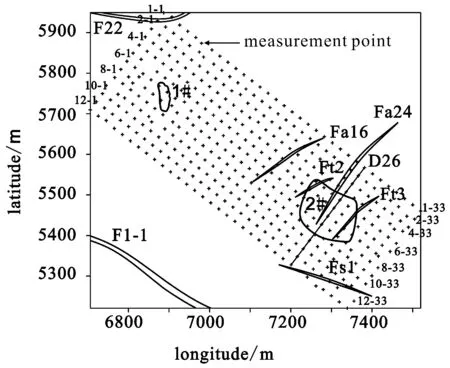

先期进行的三维地震勘探圈定了两个地质异常体,位于探测区的北西和南东。在地震时间剖面上,地质异常所在部位,标准反射波(同向轴)错断、消失。地震勘探圈定的地质异常体的地层地震属性显示为明显的陷落柱构造特征。图1为发育在8#煤层中的地质异常体的时间剖面图,图中数字标注为煤层层位。图1a为横穿陷落柱(地质异常体)长轴方向的时间剖面,剖面方向为NE24°,发育在探测区的西部,分布面积较小,呈椭圆形分布,长轴约70 m,短轴约为40 m。图1b为沿2#陷落柱(地质异常体)短轴方向的时间剖面,剖面方向114°,发育在探测区的东部,分布面积较大,长轴约120 m,短轴约100 m。陷落柱平面形态如图2所示。

图1 陷落柱在8#煤层位时间剖面的反映

图2 探测施工测点布置图

3.2 探测区范围及层位的确定

以三维地震勘探圈定的地质异常体为主要探测研究区域,在勘探区布置间距为25 m的网格状测点,形成13条测线,每条测线上共33个测点,形成300 m×800 m的区域,见图2。瞬变电磁法和SYT电磁测深两种方法的点距、线距一致。

瞬变电磁法选择分辨率高的中心回线装置,采用800 m×800 m的单匝回线发射,有效面积200 m2中心探头进行采集,供电电流18 A以上,以每一发射回线中间1/5面积所包含的测点范围内施工。电磁测深每个测点逐点探测,测深400~1500 m。

通过探测,首先要查清地质异常体在煤系地层中的富水性及其分布范围,其次要对地质异常体在太灰、奥灰等深部地层中的富水及导水性进行分析。

3.3 数据处理方法和资料解释原则

对于瞬变电磁法,转换得到ρs(视电阻率)和hs(视深度)等参数,在此基础上,根据有关测量、地质和钻探等资料再做必要的地形校正和高程校正等处理;SYT电磁测深数据采用微型计算机平台下的处理软件计算各测点各深度的视电阻率值。形成两种图件:(1)不同深度水平切面视电阻率等值线图,分析煤层所在层位地层的富水状况及分布范围;(2)测线纵向电阻率等值线剖面图,分析纵向富水情况。

岩层富(含)水性的解释,剖面图上主要是依据视电阻率的横向变化特征,解释原则是:富水地段的异常是低阻反映,富水性越强视电阻率越低,或在剖面图上反映为“波谷”形状的两高夹一低异常特征(也称为“V”字型相对低阻异常)。平面图上富(含)水区的解释也是依据视电阻率的变化,富(含)水区主要是平面上的低电阻值封闭圈,极小值封闭圈为强富水区,次一级的极小值封闭圈为弱富水区。

在探测深度段内,通过不同深度的水平截面电阻率等值线图分析目的层段地层的富水性,并形成贯穿地质异常体的纵向地电断面。

3.4 地质构造富水性分析

3.4.1 水平切面富水性

水平切面以-650的8#煤层、 -800水平的太原组灰岩为例,分析构造的富水性。

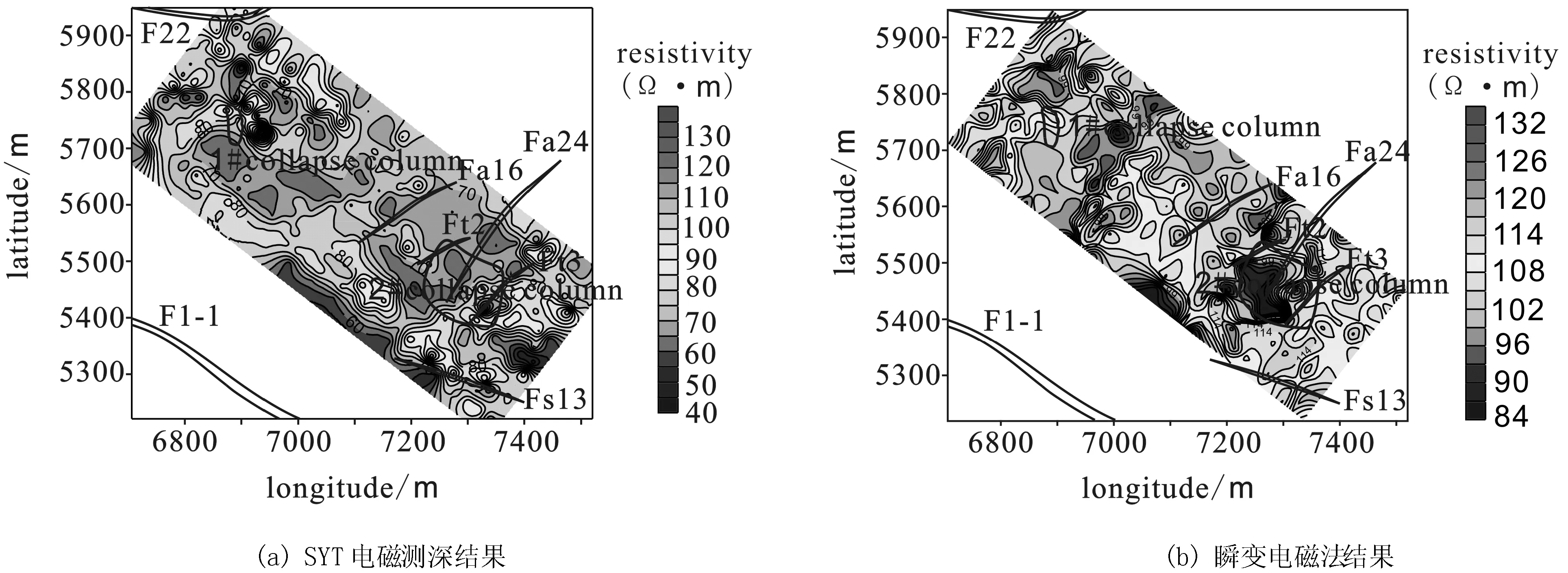

图3为-650水平两种方法的视电阻率等值线图。图3a为SYT电磁测深探测结果,探测区域内有较大面积的低值区,但1#陷落柱在这一水平处于视电阻率中高阻值区,富水程度低,而在2#陷落柱的西北部为视电阻率低值区,强富水,同时在断层发育的局部地区也存在低值富水区;图3b是瞬变电磁法探测结果,在1#陷落柱位置基本为中高阻区,不富水,在2#陷落柱的西部为视电阻率很低的低值区,为强富水区。在陷落柱处,两种方法的探测结果基本一致。

煤系地层的下部发育了太原组灰岩(太灰)、奥陶系灰岩(奥灰)等多层灰岩层,在这些层位中,富水范围和富水程度与煤系地层具有相似性。

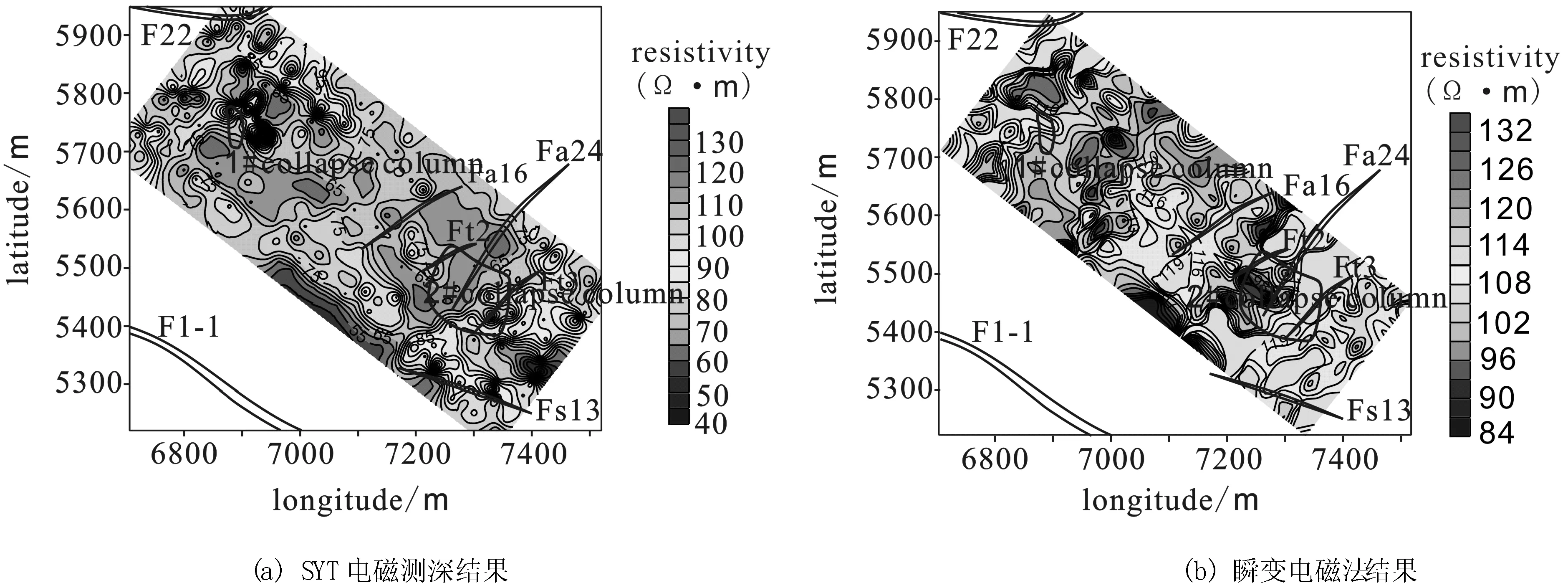

图4为太原组灰岩层位的-800水平视电阻率等值线图,图4a中,1#陷落柱部位仍然为中高值区,不富水,2#陷落柱的西部为低值区,富水程度较高,但与8#煤层层位这一区域相比,富水程度降低。图4b的1#陷落柱异常体为高值区,不富水,2#陷落柱位置处仍存在低值区,但相对8#煤层层位,低值区范围有所缩小,西部仅局部富水。两种方法的探测结果显示,在-800水平,2#陷落柱的部位的富水程度都有所降低。

3.4.2 纵向切面富水性

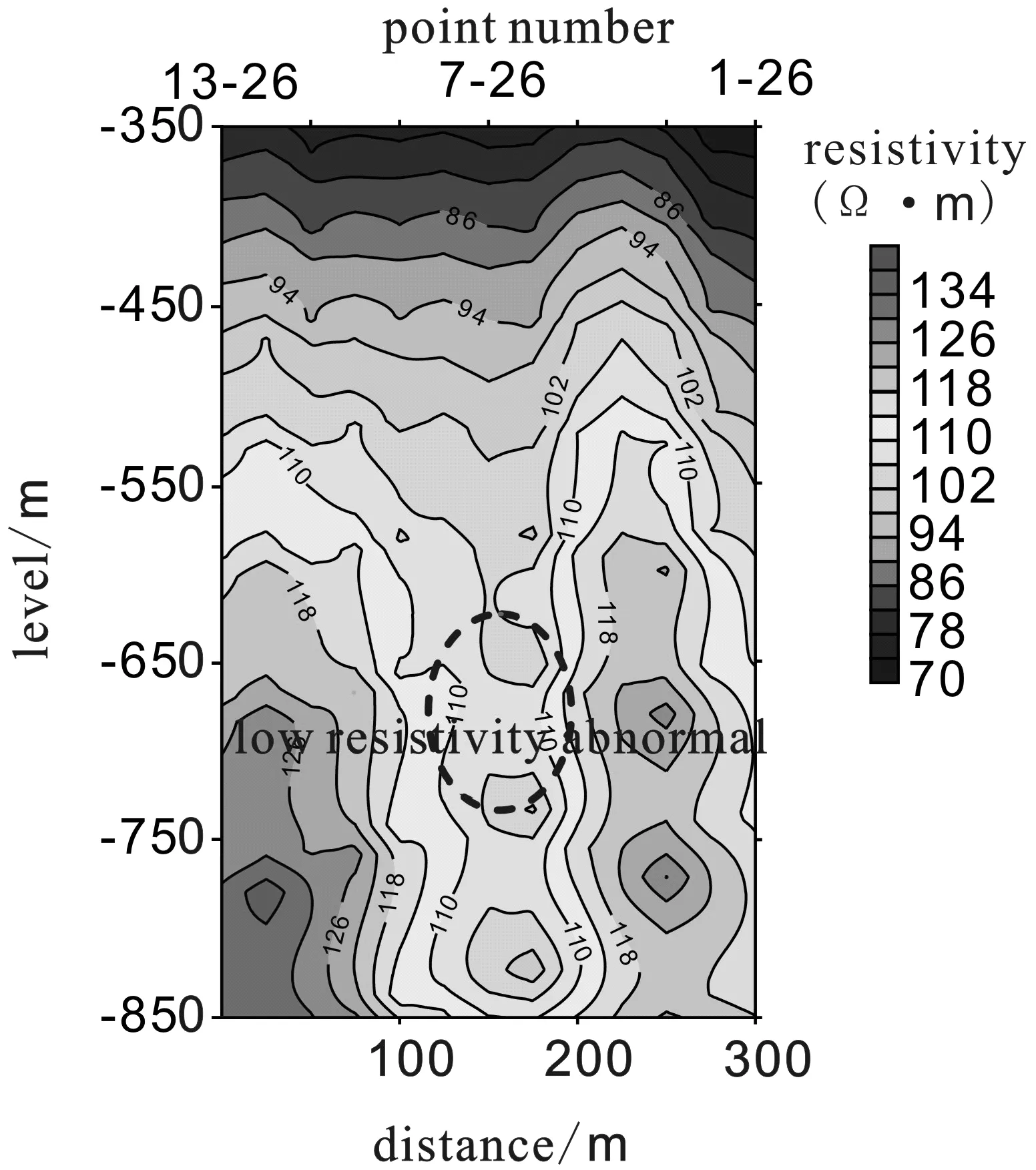

从各水平切面的分析可知,东部2#陷落柱的富水性较强,故横穿2#陷落柱做纵向瞬变电磁法地电断面分析纵向导(富)水性。图5是位于陷落柱中部的D26线视电阻率断面图,剖面位置图3所示,以7-26点为中心,从-600至-850高程范围内发育一低阻异常区,发育宽度76 m,显示为具有陷落柱特征的地质构造,与水平切面的结论一致。从各纵向剖面中可知,2#陷落柱西部的上下含水层的连通性较强,而东南部相对较弱。

图3 -650(8#煤)水平截面视电阻率等值线图

图4 -800(太原组灰岩)水平截面视电阻率等值线图

图5 第D26线瞬变电磁法视电阻率断面图

3.5 巷道揭露验证

在物探工作之后不久,开采8#煤层的巷道穿过了三维地震确定的1#地质异常体部位。巷道资料表明:1#地质异常体为陷落柱,且穿过无水,与探测解译结果吻合。

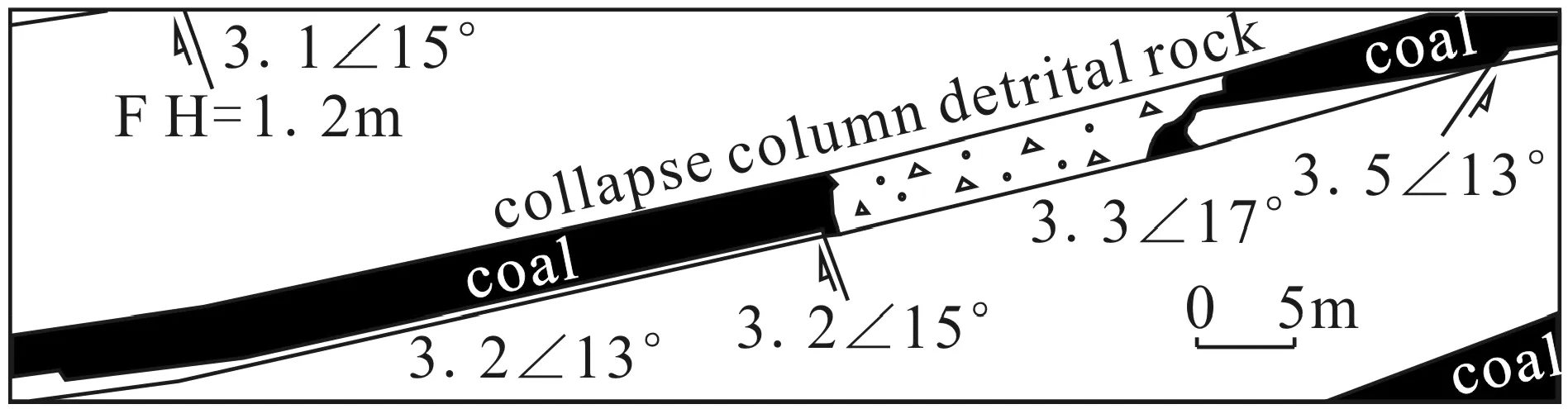

图6 采煤工作面揭露1#陷落柱断面素描图

图6是工作面揭露陷落柱断面的素描图。从揭露情况看,地质体边部以大小岩块混杂为特征,具有岩溶陷落柱的一般特征;从充填物岩性上分析,在边界附近,岩块松软,手捻即碎,岩块上划、擦痕较多,说明是多次受到次生营力的结果;在地质体异常体的中部,存在有层理正常的一段岩体,为8#煤层顶板岩体的整体垮落所造成,与正常岩层具有一定的垮落距;地质异常体中高角度裂隙发育;从其分布看,长轴70余米,短轴30 m。

1#陷落柱的富水性和分布范围与探测结果基本吻合。

2#陷落柱的探测结果还有待进一步巷道揭露验证。

4 结论

1) 三维地震勘探发现在探测区存在两个地质异常体,即1#、2#地质异常体,从其发育特征判断为陷落柱。

2) 瞬变电磁法和SYT电磁测深探测结果显示:西北部的1#陷落柱(地质异常体)不富水,这一结论被巷道揭露证实;东部2号陷落柱局部区域强富水,在穿过陷落柱中部的纵向剖面中,在陷落柱的西部,含水层存在上下的水力联系,在今后的煤矿巷道掘进中需要特别注意。

3) 部分巷道揭露资料与综合物探成果吻合度较高,因此利用瞬变电磁法和SYT电磁测深的组合可以较有效地查明突水地质构造的富水性,可为煤矿的安全生产提供较为可靠的地质依据。

[1] 虎维岳, 田干.我国煤矿水害类型及其防治对策[J].煤炭科学技术,2010,38(1):92-96.

[2] 刘国林,潘懋,尹尚先.华北型煤田岩溶陷落柱导水性研究[J].中国安全生产科学技术, 2009,5(2):154-158.

[3] 尹尚先,吴文金,李永军,等.华北煤田岩溶陷落柱及其突水研究[M].北京:煤炭工业出版社, 2008.

[4] 尹尚先.陷落柱防水煤柱留设对围岩变形影响的数值模拟[J].煤炭学报,2006,2(31): 179-182.

[5] 尹尚先,武强,王尚旭.华北煤矿区岩溶陷落柱特征及成因探讨[J].岩石力学与工程学报,2004,23(1):120-123.

[6] 张同俊.葛亭煤矿陷落柱发育规律及富水性特征[J].煤炭科学技术, 2010,38(2):93-96.

[7] 程建远, 孙洪星, 赵庆彪,等.老窑采空区的探测技术与实例研究[J].煤炭学报, 2008,33(3): 179-182.

[8] 李艳芳,程建远,熊晓军,等. 陷落柱三维地震正演模拟及对比分析[J].煤炭学报, 2011,36(3):456-460.

[9] 王俊如, 张龙起. 浅层地震勘探在采空区勘测中的应用[J].物探与化探, 2002,20(1):75-78.

[10] 马兆峰.矿井瞬变电磁法在勘探陷落柱富水性中的应用[J].煤,2010,19(2):21-23.

[11] 喻佑顺,刘金涛,王柱,等.直流电测深法在煤矿陷落柱探测中的应用实例[J].资源环境与工程, 2007,21(6):736-738.

[12] 张腾, 万雪林, 童婷婷, 等. 高密度电法探测老窑采空区试验研究[J].北京工业职业技术学院学报, 2010,9(2): 11-16.

[13] 韩浩亮, 高永涛,胡乃联, 等. 可控源音频大地电磁法在金属矿山采空区探测中的应用研究[J].矿业研究与开发, 2011,31(6):18-21.

[14] 项首龙. 利用可控源音频大地电磁法勘探富水陷落柱[J].中国煤田地质, 2006,18(增刊):64-72.

[15] 王彦玮,邓尧增,潘丕业,等.SYT天然电磁波法在采空区探测中的应用[J].科技情报开发与经济, 2009,19(4):164-166.

[16] Geoff A. Burrell , Leon Peters, 1979. Pulse propagation in lossy media using the low-frequency window for video pulse radar application. Proceedings of the IEEE,67(7):981-990.

[17] 王文祥,杨武洋.瞬论与天然电磁波法勘探[M].西安:陕西人民出版社, 2002.