城市快速路互通式立体交叉方案研究

2014-01-12吴丽英

吴丽英

(山西省交通规划勘察设计院,山西 太原 030012)

互通立交作为城市快速路的关键节点,其通行能力和运行效率的大小,对快速路整体通行能力的影响是巨大的。立体交叉主要功能是在空间将交通流分层部署,以消除由直行车流与左转车流所造成的冲突点。

1 互通设计存在的难点

城市快速路的建设一般都是改建原有的城市道路,其规划预留的走廊带一般较窄,两边密集的建筑和不断调整的规划往往给互通立交的布设带来了不少困难:a)预留的互通空间狭小,互通的选型,匝道的布设往往受限条件较多。b)城市互通立交桥隧构造物多。c)互通形式要求美观,符合城市美观需求。d)交通组织困难,需考虑非机动车及行人的通行需求。

因此,城市快速路互通立交的设计难度较一般高速公路要高。

2 方案设计

2.1 项目设置概况

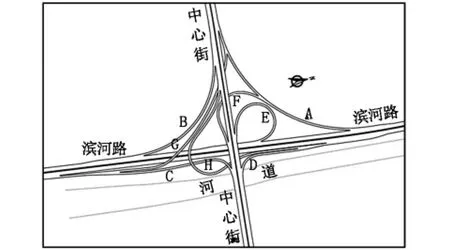

互通立体式交叉位于某市中心街东延伸段(城市主干道)与滨河路(城市快速路)结点。滨河路目前正在改造为双向六车道的一级公路,设计速度为80 km/h。它是市区的南北大通道,也是连接沿线各工业园区及商务区的纽带[1]。

中心街是一条东西向的城市主动脉,连续跨越河流和滨河路,两个交点间距仅85 m左右。滨河路以西、中心街北侧为已建电能厂,属控制用地,其余象限无重要建筑,多为2层居民房。立交范围内河道需考虑防洪,河道两侧均设有防洪坝。

2.2 设计要领

a)因地制宜。由于立交范围内滨河路与河道间距太近(30~100 m)且不完全平行,致使立交靠河岸这侧腹地狭窄,匝道展线较困难,必须考虑将立交的重心放在西侧,尽量减少布置在东侧的匝道数量。

b)系统的完整性与独立性。机动车和行人与非机动车系统完全分离,均保证各向互通,机动车系统强调运行功能,行人与非机动车系统强调通行便捷。

c)立交布置层数不宜过多,机非两大系统相结合一并考虑。

d)桥梁结构布置避免在河道上多次跨越。

e)满足防洪抢险要求。

f)强调工程的景观功能。

2.3 方案设计及方案比选

2.3.1 互通机动车系统方案设计

2.3.1.1 方案一 单苜蓿叶加定向和迂回型两层立交

方案一的左转E匝道采用苜蓿叶形匝道,F和H两个左转匝道均采用迂回式匝道,左转G匝道为避开东北象限而采用了定向匝道。见图1。

a)该方案优点 交通功能完善,各个方向均无交织,对主线交通干扰小。匝道线形流畅,立交外观优美,好似展翅的鲲鹏,气势非凡,用地却相当紧凑。本方案匝道的布置考虑到河道的防洪抢险要求,在靠河道侧留出了供防洪物资堆积和抢险人员集结的余地,行人与非机动车通道的宽度也考虑了兼作防汛通道的要求。

b)该方案缺点 桥梁面积略多。

图1 互通式立交方案一平面布置图

2.3.1.2 方案二 双苜蓿叶加右转迂回型立交

方案二布置D、F两个左转苜蓿叶形匝道,G、H两个左转匝道分别通过两个迂回定向式匝道解决。由于东北象限已经布置了两条左转匝道,东向北的右转匝道如采用小半径已无用地,而采用大半径则将在河道上单独建1座斜交大于45°、跨径大于70 m的匝道桥,故本方案中E右转匝道利用了特殊的形式,从D匝道左侧分出,下穿中心街主线跨线桥,从苜蓿叶F匝道外侧绕过,与G匝道并行一起上跨滨河路、下穿主线,最终并入滨河路。

a)该方案优点 平面图形对称优美,线形圆顺,交通功能较完善,结构简单。

b)该方案缺点 两个平行的苜蓿叶匝道之间存在一处交织,需采用集散匝道的方式解决,对滨河路通行能力影响不大。但东向北右转匝道绕行距离较远。见图2。

该方案也能满足防洪抢险要求。

图2 互通式立交方案二平面布置图

2.3.1.3 方案三 双梨形两层立交

该方案为双喇叭立交的变形,特别适用于用地受限制的立交。立交的重心在西南象限,通过西面和南面的两个梨形立交组织各个转向的交通。见图3。

a)该方案优点 造型独特,巧妙地避开了用地困难的东北象限。

b)该方案缺点 虽然利用梨形匝道的特点尽量缩小用地面积,但从整个立交看仍存在用地布局较分散的问题。而且各个转向车流均存在交织,通行能力较小,绕行较远并易引起错路运行。

图3 互通式立交方案三平面布置图

2.3.2 机动车系统方案比选

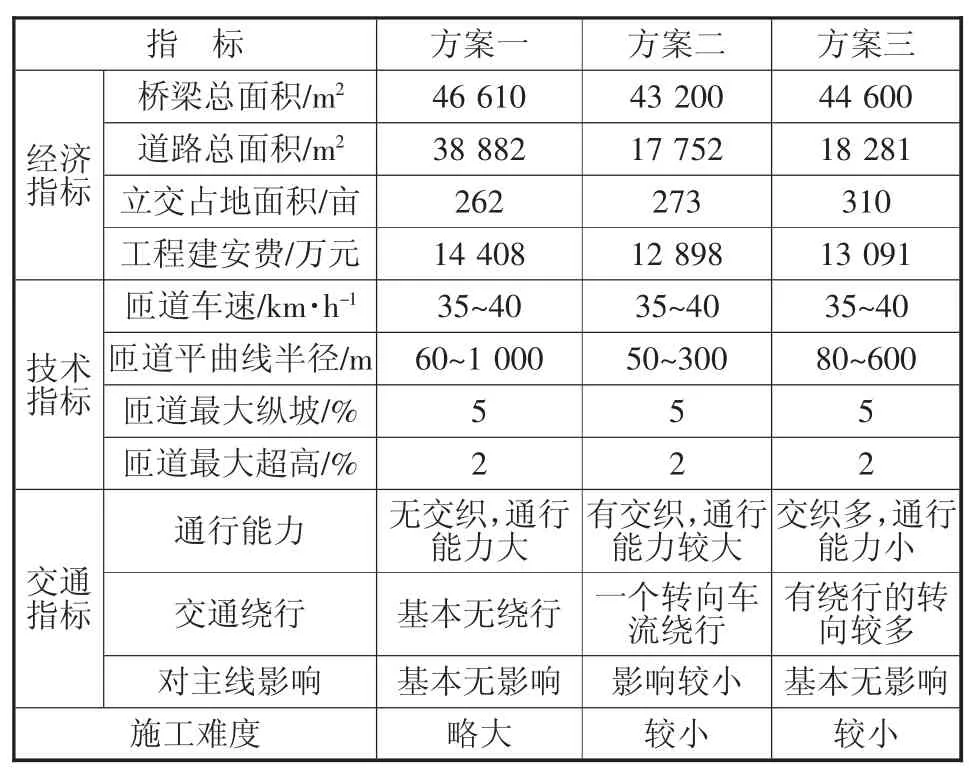

上述3个方案各有特点,进一步比较如表1。

表1 机动车系统方案比较表

综上所述,以方案一为推荐方案。

2.3.3 行人与非机动车系统方案设计和比选

2.3.3.1 方案一

行人与非机动车先自地面沿机动车道接坡和引桥两侧至河流以东,通过坡道推行上桥,然后利用跨越河流和滨河路主桥底板向两侧悬挑的钢结构,布置行人与非机动车混行车道,解决南北沟通问题。在滨河路东西两侧各设一条南北向通道,延伸并入滨河路非机动车道。立交以西的行人与非机动车集中在主线北侧,走地面。本方案在立交范围内须建人孔(4.5×2.5 m箱通 +泵站)3处,非机动车桥梁3 490 m2,人行梯道6座,非机动车推/骑行路程比例为 1/3,见图 4[2]。

该方案巧妙地利用了主桥底板的悬挑结构,降低了行人与非机动车通道的跨越高度,从而减少了其在坡道上的推行距离。而且行人与非机动车过江时既能观赏江景,又能避免日晒雨淋,可谓一举多得。如图5所示。

图4 行人和非机动车道系统方案一平面布置图

图5 行人和非机动车道系统效果图

2.3.3.2 方案二

主线大桥的行人与非机动车通道布置在桥面机动车道外侧,由自行车推行坡道和行人梯道落地,与滨河路西侧的南北向通道相接,修建行人与非机动车的专用通道,由西向东的行人与非机动车道共同汇集走下穿滨河路的通道,与滨河路东侧的南北向通道相接。

图6 行人和非机动车道系统方案二平面布置图

该方案在立交范围内须建人孔(4.5×2.5 m箱通+泵站)5处,非机动车桥梁3 866 m2,人行梯道4座,非机动车推/骑行路程比例为1/2.67。见图6。

2.3.3.3 方案三

该方案主要解决中心街东西向直行的非机动车和行人的通行,保证主流向交通的舒顺,而不考虑与滨河路上少量的行人与非机动车的沟通问题。具体布置为:加宽大桥的中央分隔带,将过主线大桥和滨河路的行人与非机动车通道布置在上下行两幅桥梁的中间,两端桥接坡采用适于非机动车骑行的坡度缓缓落地后左右分开,从机动车桥下穿过,回到机动车道两侧。该方案须建非机动车桥梁3 866 m2,可全部骑行。

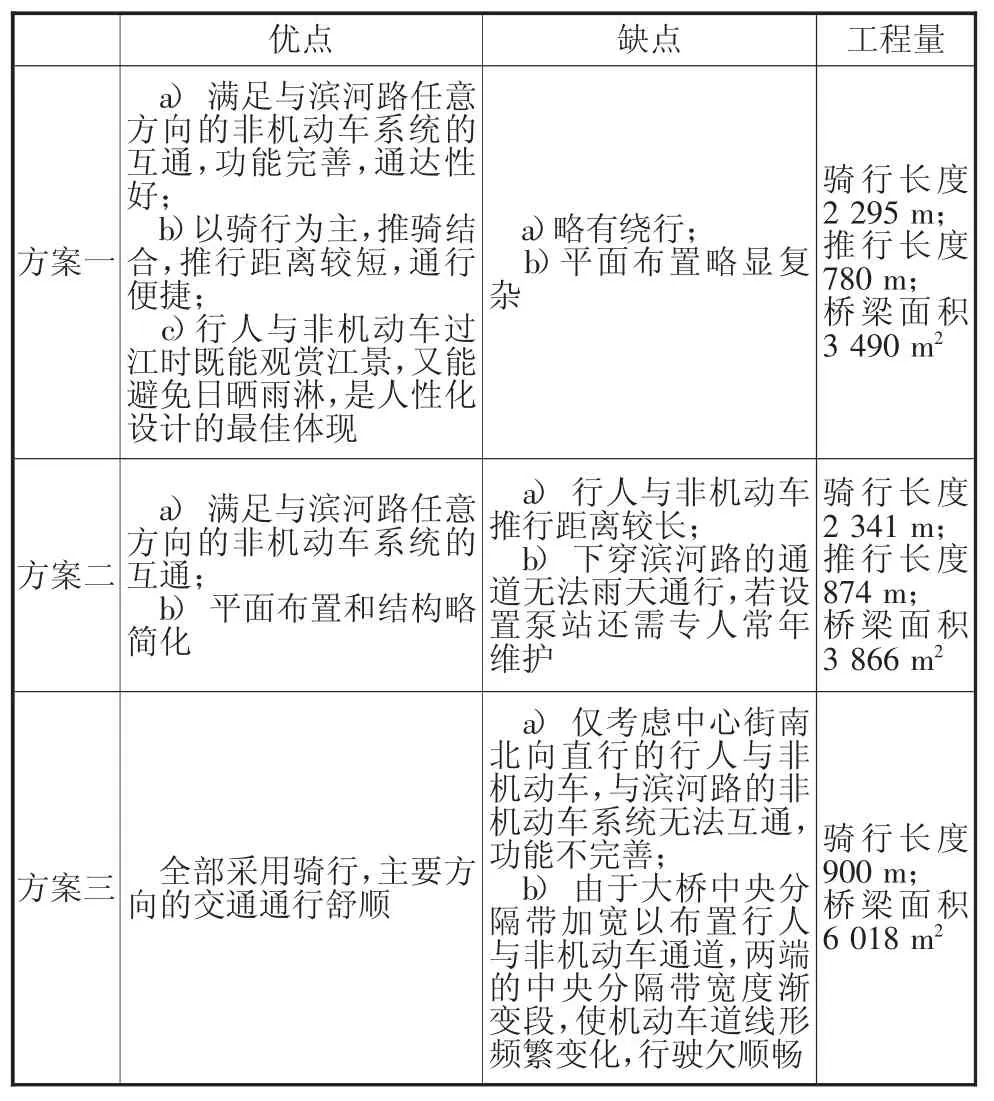

2.3.4 行人与非机动车系统方案比较

表2 行人与非机动车系统方案比较表

通过以上方案比较,本方案设计推荐方案一。

3 结语

城市互通立交的建设是一个复杂的系统工程,它涉及的因素较多。互通的选型、布设往往受地形、地物的制约,而且还要考虑行人和非机动车道的通行需求,因此城市互通设计要求设计人员要有开阔的设计思路,在满足交通服务功能的前提下,选择经济的、与城市景观相匹配的,具有代表性的设计方案。