集群创新研究的方法论综述

2014-01-07吴结兵吴佳

吴结兵,吴佳

(浙江大学公共管理学院,浙江 杭州 310027)

产业集群作为专有名词来源于英文中的Industrial Cluster,哈佛商学院波特教授在《国家竞争优势》一书中正式提出产业集群概念[1],并把它提高到增强国家竞争力的高度,使得持续了一百年来对产业集聚的关注重新成为学术讨论的热点。

根据波特的定义,产业集群(Industrial Cluster)是在某一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的公司和机构集合。产业集群包括一批对竞争起重要作用的、相互联系的产业和其他实体,经常向下延伸至销售渠道和客户,并侧面扩展到辅助性产品的制造商,以及与技能技术或投入产业相关的公司,还包括提供专业化培训、教育、信息研究和技术支持的政府部门和其他机构[2]。

产业集群概念主要来源于两个方面。一个方面是受到生物学的启发,集群的名词最早为生物学家所使用,用来解释及描述自然界中同种、异种生物集聚于特定环境的现象及其共生关系,产业集群是借用了生物学的隐喻解释产业上特殊的空间集中现象;另一方面产业集群的理论渊源是经济地理对于产业集聚的分析,最具代表性的就是马歇尔的产业区理论[3]。

在马歇尔对集群创新的开创性研究之后,大量学者从不同理论视角出发,对产业集群创新进行了深入研究,形成了包括产业区、集聚经济、新产业区、创新环境、创新网络等不同的理论学派。在研究方法上,特别是近年来呈现出了统计分析、案例研究、社会网络分析以及多种方法的综合运用在集群创新研究中。为了及时有效地总结各类研究的成果,迄今有关集群创新的评述实有不少,然则大多侧重于对产业集群内企业行为、创新环境、集群生命周期等方面的评述,在有关产业集群创新的研究方法评述上的探究却形成了缺口。

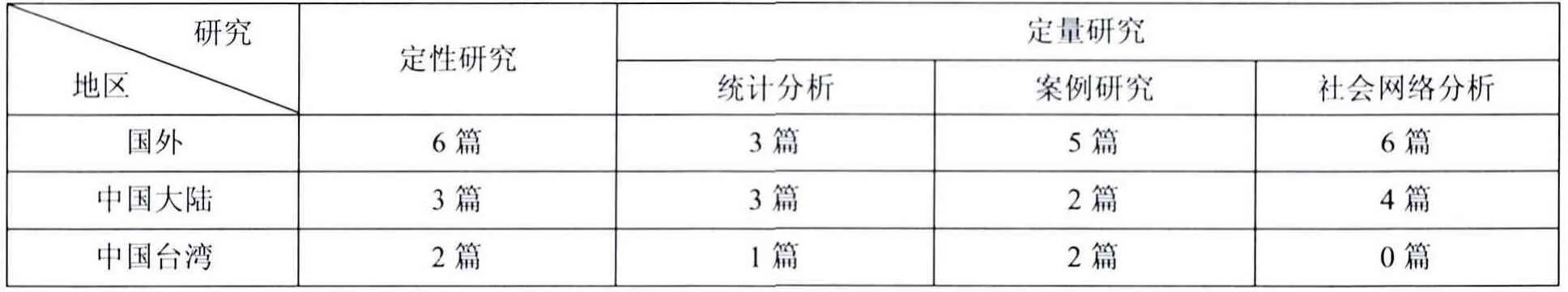

基于此,本文选取集群创新研究中有关创新研究方法的文献30余篇(文献总体情况如表1所示)进行简要回顾,这些文献不仅具有代表性,而且通过这些文献的回顾,可以基本归纳出近年来多种研究方法在集群创新上运用的基本走势。

表1:文献总体情况

一、集群创新的定性研究

定性研究是以普遍承认的公理和大量的历史事实为分析基础,运用演绎归纳的逻辑推理寻求理论规律的一种研究方法[4]。相对于量化研究,定性研究更侧重于用语言文字描述、阐述以及探索事件、现象和问题[5]。

在产业集群创新的研究中,最经典的定性研究当数马歇尔对集群“技术外部性”的论述,他在分析英国纺织工业发展过程的基础上提出:当一种工业已这样选择了自己的地方时,……行业的秘密不再成为秘密;而似乎是公开的,孩子们不知不觉地也学到了许多的秘密。优良的工作受到正确地赏识,机械上以及制造方法和企业的一般组织上的发明和改良之成绩,得到迅速的研究:如果一个人有了一种新思想,就为别人所采纳,并与别人的意见结合起来,因此,它就成为更新的思想之源泉[3]。

在马歇尔之后,近来典型的集群创新定性研究还包括Porter、Pouder 和St.John、Tallman以及台湾学者洪启嘉、内地学者陈柳钦等。

Porter认为集群为企业提供了良好的商业环境,群内企业可以更为便捷地获得物质资源、专业化的劳动力、信息和公共产品,同时激烈的竞争有利于改善对激励和绩效的评估,所有这些都促进了企业的创新和生产率的提高,使得企业在不失去灵活性的同时而获得规模经济。与企业竞争优势相似,集群整体的竞争优势也体现在其更高的生产率和创新能力上,新业务的形成在其中起到了积极反馈作用。由于在集群中很容易得到所需要的资本、技术、物资资源和熟练劳动力,把这些组合起来就可以形成新的业务和新的企业,新业务、新企业的形成反过来又增强了资源的共享,使得集群与其他地区相比而更具优势[6-7]。

可以看到,波特主要的贡献在于从企业竞争力角度说明产业集群现象,为产业集群的创新机制提供了一种解释,但波特的集群理论仍然存在一定的局限:一方面,波特关于产业集群的研究,是在总结了发达国家特别是美国的一些比较成熟的、有竞争力的产业集群基础上而探讨的,对于落后的发展中国家或区域如何促进产业集群的创新和发展缺乏深入的研究,因此单纯用波特的理论模型很难解释发展中国家产业集群的成长,这也是发展中国家在发展本国的产业集群过程中困惑而又难以从波特的理论中寻找答案的关键问题;另一方面,波特的产业集群创新理论,较多关注了集群的内生力量,即区域内企业的竞争力提升、企业创新活动发生、区域创新环境营造等问题,而忽视了开放的全球经济中,产业集群的产业网络或社会网络等区域创新的全球联接,即不同国家或不同形式的产业集群之间的协作或互动问题[6]。

Pouder等学者依据集群所表现出来的创新能力高低,将集群演进划分为集群形成、集群收敛和重新定位三个阶段,并从资源获取、管理认知、制度文化等方面分析了这些因素对集群创新水平的影响,为集群创新研究提供了一个良好的理论框架[8]。

Tallman等则将知识进一步分成组成性知识(component knowledge)和整体性知识(architectural knowledge),并从理论上分别研究了其对集群知识外溢和竞争优势的不同影响。文章认为在集群内流动的主要是组成性知识,而整体性知识的流动很差,但通过经常性交流,集群内企业也会共同形成一些整体性知识,从而使其区别于集群外其他企业,这种集群层面上所积累的知识会是集群创新的重要来源[9]。与此相对应的是,内地学者陈柳钦认为,缄默知识(tacit knowledge)的传播与扩散是产业集群创新优势的主要来源,与显性知识相比,地理接近使得缄默知识在集群中流动更为频繁和便利[10]。这两项研究从知识类型的角度解析集群创新现象,开辟了理解集群创新内在机理的一个新视角,但主要局限在于都没有回答是什么因素促进了集群中不同知识的不同作用,以及这些独特的知识又使得集群创新具有了怎样的特征,此外这些推理得出的结论也还有待于实证研究的检验。

台湾学者洪启嘉从社会资本角度出发,认为在具有丰富社会资本的产业集聚中厂商相互信任而内化信任,不断的合作创新使得新知识、新技术容易产生、被吸收与扩散,形成一个具有高度互学的区域,同时也促成了自我创新[11]。与Porter关注集群内地企业不同,洪启嘉则从集群整体的角度探讨了社会资本在集群创新中作用,其缺陷在于无法解释集群创新中企业绩效的异质性。

定性研究是构建理论框架的重要方式,本部分Porter,Pouder & St.John、Tallman et.al以及洪启嘉、陈柳钦等对集群创新的定性研究也是未来论文构建理论框架的重要参考。由于定性研究重思辨、轻实证,在研究过程中不可避免地带有一定的主观性,上述定性研究结论也有待于实证统计的检验[12];同时由于定性研究的抽象性与高度概括性,无法考虑到具体问题的个别特征,所提出结论的管理涵义可能只具备较为笼统的指导意义,而不能对实际的个别问题对症下药。但定性研究与量化研究方法同属社会科学获取真知的手段,两者互为补充,不可偏废[5]。

二、集群创新的统计分析

统计分析作为量化研究的主要工具用以揭示所研究变量之间的数量关系,统计分析包括描述性统计和推断性统计,其中描述性的统计方法主要包括:频数分布、百分比、方差分析、离散情况等,探索变量之间关系的推断性统计方法包括相关分析、回归分析、多变量之间的多因素分析以及统计检验等。相对定性研究而言,统计分析擅长对理论进行验证(theory testing)而不是创建理论(theory generation)[13]。

集群创新的统计实证分析主要产生于20世纪80年代以后。代表性的研究学者包括Malecki、Baum、Feldman、Florida、陈协胜、王云平等人。

Malecki选择美国高技术产业包括计算机、半导体、医疗仪器和计算机软件4个部门,对比研究了1973年和1984年各部门在美国不同地域的集聚程度,从而得出高技术产业呈现明显的集聚特性,集群诞生与地域具备丰富的高素质人才、良好的公共服务和旺盛的需求等因素有关,新进入企业在选址上也趋向于集中在少数企业家精神活跃的地区[14]。研究证实虽然这些地域往往运营成本较高,但集群所蕴涵的赋予创新能力的人才却是新兴企业更需要和看重的稀缺资源。

Baum 和Mezias对美国曼哈顿旅馆业集聚现象进行了实证研究,运用近百年的数据,他们指出企业在地理位置、规模和价格的相似性会大大增加集群内部的竞争强度,从而增加失败率,强调集群内部企业差异性对其生存率的影响[15]。

而Feldman和 Florida更是通过集群对创新活动的影响角度来分析了集聚经济效益,他们认为地理位置上的集中,特别是由此所带来的发达的与技术相关的基础设施将有助于新技术和新方法的扩散[16]。

上述三项研究实证检验了集群创新的相关因素,凸显了高素质人才、集群内部企业差异性以及技术基础设施在集群创新中的作用。同时需要看到的是,这些研究主要还局限在分析特定要素在集群创新中的作用,没有深入集群创新过程,没有看到互动性因素和网络关系对于集群创新的影响。

台湾学者陈协胜等以台湾本岛22个县市为空间单位,研究期间为民国75-90年,观察样本分配以90及85年为当期,80及75年为基期,共44个样本数据,实证分析台湾地区科技产业厂商集群创新状况。研究发现:(1)台湾地区科技产业存在显着的专业化动态外部经济,地区科技产业越是专业化集聚,越有助于该地区科技产业之就业成长;(2)科技产业有显着的地方竞争动态外部经济效果,科技产业的竞争越激烈越可以带动地方科技产业的成长;(3)科技产业同时存在显着的人力资本动态外部经济现象,显示地区内人口平均教育程度越高,或越接近科研机构及学术研究基地,愈有助于地区科技产业之发展与成长[17]。

内地学者王云平通过实地考察、电话访谈、问卷调查等多种方式获取第一手资料,在对全国 23个纺织服装产业集群调研数据的基础上,分析了纺织服装产业集群的成因,研究了纺织服装业产业集群创新系统的开放性、集群创新的机制等内容。得出我国纺织产业集群创新还处于创新的初级阶段,整体上自主创新的水平不高;纺织产业集群创新的支撑体系不强,弱化了集群创新能力的结论[18]。

这两项学者的研究更多采用了描述性统计方法,通过对样本集群的数据分析发现了集群创新的一些特征,比如说台湾高科技集群的动态外部经济特征,大陆纺织业集群的创新能力特点,但显然研究的深入程度还不够,没有推断和检验集群创新的内在机制。

从上述研究中我们还可以看到,采用统计分析方法的特点与优势在于:统计分析以数学为基础,具有严密的结构,需要遵循特定的程序和规范,全过程都符合一定的逻辑和标准,且所做的研究都是可重复的。此外,现实世界复杂多样,其本质和规律难以直接把握,统计分析方法从现实情境中收集数据,通过直观、浅显的量化数字及简明的图表表现出来,使我们更容易获知现实世界的本质及其规律[19]。但是在集群层面的研究中,由于缺乏针对集群发展的专项统计,通过问卷获得数据又费时耗力,国内大多数研究都是描述性统计或是针对某一集群在企业层面的统计分析。在未来的研究中,无论是 Malecki、Baum、Mezias、Feldman、Florida等对集群创新因素的分析还是陈协胜、王云平等对集群创新特征的描述,其统计研究方法的使用都可作为研究的一项重要参考,其研究发现亦可作为未来研究的重要基础。

三、集群创新的案例研究

与统计实证分析相比,案例研究具有获取丰富、详细和深入信息的优点,适合于对现实中复杂而又具体的问题进行全面考察[20]。根据研究性质与目的的不同,案例研究可分为探索性案例研究、解释性案例研究和描述性案例研究。探索性案例研究往往是界定一个研究问题前的试验性研究;解释性案例研究通常用于因果关系的探索;描述性案例研究是指在研究前就形成和明确一个理论导向,以此作为案例分析的理论框架[21]。案例研究一般都和诸如档案审读、访谈、问卷和观察等数据收集方法相联。这些证据可以是定性的语言,也可以是量化的数据,或者二者兼有[22]。

在产业集群创新的研究中,案例研究主要集中在对一些国内外著名的产业集群上的分析上,如萨克森宁对硅谷的研究,Glasmeier对瑞士钟表业集群的研究,胡太山、解鸿年等对硅谷和一二八公路区的比较案例研究,Tan、盖文启和王缉慈教授对北京中关村的研究。

萨克森宁在比较分析硅谷和128公路地区产业集群时指出,基于地区网络的工业体系是塑造集群能力的主要因素。在这种网络体系中,企业之间的界限被打破,企业间的合作实现了相互知识的互补,企业间“相互学习技术和变化中的市场营销方法”,同时密集的社会关系网络使企业能够联合起来共同解决问题,对迅速发展的技术和市场做出反应[23]。萨克森宁的这一理论框架较好的解释了硅谷集群与128公路地区发展的差异,但Glasmeier的研究则表明,密集的网络关系使得瑞士钟表业集群在技术和市场变革中迷失发展方向,导致集群发展的“锁定”效应[24]。这一对比也凸显了案例研究的局限性,即难以对发现进行归纳,或者研究归纳带有一定的随意性和主观性,这限制了研究的一般普遍意义[21]。

台湾学者胡太山以新竹、台南地区为对象,深入检视了新竹地区创新环境的发展特质,以此来探讨地区作用者间互动及创新环境的构建。其研究指出,集群必须具有充分的技术基础设施、成熟的创新生产互动及可抵销不经济要素的利益等因素,才能促使厂商进入正向积累的互动气氛[25]。解鸿年等则以台湾地区积体电路产业为研究对象,分析新竹地区的研发创新活动,利用多元线性回归探究新竹地区积体电路产业地方生产网络连接的关系[26]。结果显示,新竹地区积体电路产业网络与地方链接不明显,其管理意涵指出园区内厂商应不断更新并衍生至周边工业区,这将有助于产业与厂商的新陈代谢及地区竞争优势的维持。

Tan根据对中国中关村集群的案例分析,提出了一个在转型经济环境下集群演化的理论模型,他认为中关村高科技产业集群在 20多年的发展过程中经历了四个阶段即起始制度创新、技术创新、市场创新以及现在面临的重新定位阶段[27]。可以认为,Tan的案例研究是Pouder和St.John理论框架的深化和在中国转型经济条件下的具体运用。

盖文启等从分析区域发展的技术创新型模式入手,引入了对区域创新网络构建的论述,提出了创新网络中各个结点如何促进技术创新的观点。随后,文章通过对中关村地区创新网络的实证分析,验证了前文所述。在结论中,政府提高区域创新能力,必须长期投资于教育和培训,投资于企业间合作的网络建设,创造真正有利于企业家创新的环境。为此,需要淡化等级性的关系,强化产业之间、企业之间的联系。其管理涵义在于总结了中关村地区技术创新的经验与教训,对其他区域的发展有参考价值[28]。

从上述研究的文献中可以看出,相比统计分析案例研究具有获取丰富、详细和深入信息的优点,其管理涵义也更具针对性;同时在集群层面的研究中,案例研究也可以结合企业层面的统计分析,如胡太山和解鸿年等的研究,较好的实现了案例研究特殊性和统计分析一般性的结合,同时有利于深入集群创新机理的考察,在方法应用上对未来的研究具有启示借鉴意义。

表2:文献研究方法的比较

四、集群创新的社会网络分析

社会网络分析(SNA)是近年来集群研究中一个新的研究视角[29]。从方法论渊源来看,社会网络分析是20世纪60年代以来社会学大师怀特(White)及其后继者伯曼、布里格和弗里曼等人发展出来的一套数学分析方法,这套社会网络理论所延伸出来的分析工具结合了计量社会学、数学、社会心理学、图形理论(Graph theory)等各领域的成果,可以有效的对网络结构进行测量。其分析架构主要分为两大类,一类是以个体为中心所形成的网络结构(ego-centric networks),主要分析的是网络节点在网络中的连接强度(tie)与网络位置(position);第二类是以整体网络(the whole network)为分析焦点,其分析的内容包括网络的密度(density)、群体中心性(group centrality)、小团体(sub-group)、对等性(equivalence)等[30]。

在集群创新研究中,社会网络分析为Porter集群创新理论提供了一个有益的补充,将集群创新研究的重点从资源要素属性(如本地劳动力市场、公共物品、信息资源等)转移到企业间关系上来。主要文献包括Granovetter对硅谷的社会关系网络的刻画,Capaldo对网络关系与集群企业创新能力的研究,池仁勇对中小企业创新网络结构与功能的分析以及吴结兵、徐梦周对网络密度对集群发展两面性作用的考察等。

Granovetter在他主持的“硅谷社会关系网络”研究项目里将“社会网络”定义为“由社会关系或某一特殊类型的链接联系起来的一些节点和行为者(个人和组织)”。两个行为者之间的链或关系既有紧密程度也有具体内容,内容可能包括信息、建议或友谊,共同利益或成员资格,通常还有一定程度的信任。社会网络的两个方面影响信任。一是“关系的”——必须利用这一链的特定历史,它能使行为者之间相互依赖。二是“结构的”——某些网络结构比其他网络结构更容易使人们建立信任关系和避免不当行为。例如,具有多方联系的紧密关系网更易把一个人的声誉好坏的信息传播开来[31]。

Granovetter的研究详细描述了硅谷网络的形成与演化,并从劳动力市场、权力和影响、创新知识交流等几个方面分析了社会网络的作用,重点分析了社会网络的思想和方法是如何对硅谷产业地区的主要机构如教育、产业、金融和法律活动产生作用。作者将历史研究和专门的网络分析程序技术结合起来,从 1957年的肖克利公司的八叛客派生出仙童半导体公司,再从仙童半导体公司到英特尔的历史逐一研究,用 MAGE计算机图像程序的动态三维图像来探讨和评估工程师、发明者和企业家的社会关系网络结构,合成的图像表现了行为者及其链条的社会网络。应该说,Granovetter的研究是运用社会网络分析刻画集群网络形态的一个典范,完整呈现了硅谷的“产业家谱”,但其研究的不足之处在于将所有的企业间关系(生产联系、企业衍生、劳动力流动)都置于“社会关系”之下,网络关系过于笼统,此外这种类型的研究耗时费力,Granovetter的斯坦福团队用了四年的时间才调查整理完成。

在集群企业层面,Capaldo利用社会网络分析结合纵向比较案例研究的方法,探究强双重企业间关系和两种选择性网络构建(一种是强关系网络,另一种是双重网络)对于集群网络中核心企业创新能力影响的原因和途径。30多年期间通过对三个设计集中型家具制造商,管理他们与工业设计咨询企业形成的联合设计网络进行的研究,进而回答了上述研究问题。首先,为了研究样本核心企业的联盟行为,该文提升了组织间关系强度的操作性。其次,该文揭示了强关系的优势和劣势。最后,该文阐明了整合企业周围各种不同的弱关系和一个核心强关系的能力是异质性核心企业的关系管理能力,这能够为核心企业知识密集型联盟网络提供丰富的资源,进而获取竞争优势,这些企业能够不断发展正是基于了双重网络构建获取的动态创新能力[32]。这一研究在对网络的刻画上相对简单,从个体中心网络角度考察企业的强弱联系与创新能力之间的关系,结论具有一定的创新性,即双重网络最有利于企业的创新能力提升,但研究的管理涵义不太明确,企业构建既强又弱、强弱结合的网络关系似乎是一种“中庸之道”。

池仁勇应用社会网络分析理论,以浙江省中小企业创新网络为实证,对区域中小企业创新网络的基本形式、网络结构属性、形成机理、特征进行分析,说明了一个区域中小企业创新网络的密度、中心节点、网络分区的概念及其计算方法,剖析了浙江省中小企业创新网络的结构属性[33]。文章通过查阅统计年鉴以及实地调查等方式获得了大量详尽的资料,并采用社会网络理论进行定量分析,描绘了浙江省纺织业集群创新网络的结构,认为浙江省中小企业创新网络存在中心节点、功能低、区域分块性、节点关系链凝固性等问题,要提升中小企业创新网络的功能,必须提升与改造中心节点的功能。这一研究网络刻画的依据不足,网络结构属性缺乏支撑,流于泛泛之谈。

吴结兵、徐梦周将社会网络分析方法与统计分析方法相结合进行研究,提出网络密度与集群效率和集群效益两面性作用关系的假设,并构建网络密度与产业集群竞争优势的作用机制模型。在实证研究中,论文使用国税数据库系统和问卷调查取得的数据,以2001-2004年9个浙江纺织业集群为样本对模型做了检验。实证分析结果表明:网络密度显着促进了集群效率的提高,但不利于集群效益的提升,其中网络密度通过集聚经济对集群效率产生正面影响,通过集体学习对集群效益产生负面影响[34]。这一研究对网络结构(网络密度)的刻画有较为充分和客观的数据支持,其数据来源即依据国税数据库系统来获得企业间关系数据是应用网络方法的一个重要创新,但不足之处在于研究只关注了网络结构中的密度维度,其他网络属性在集群创新发展中的作用值得进一步探讨。

通过上述研究可以看到,社会网络分析为刻画网络关系、研究集群互动过程及其对创新的影响提供了重要的方法支撑,是未来研究的方法基础,其中Granovetter的网络刻画、Capaldo的个体中心网络分析、吴结兵、徐梦周的数据获取方法以及网络分析与统计分析相结合的研究为进一步的集群创新研究提供了重要的参考。

五、小结及展望

通过对定性研究方法与三种主要量化研究方法的分析研究可以看出,不同的研究主题决定了不同的研究方法,不同的研究方法又导致研究资料的收集方式、结论的管理涵义等各不相同,每一种研究方法都有其优势及其不足,和方法本身没有高下之分,只是适用于不同的研究取向。而通过对所选取文献的分析、比较,即可以归纳出这些研究方法的优势、劣势以及应用特征(如表二所示)。

[1] (美)迈克尔·波特.国家竞争优势[M].北京:华夏出版社,2002:723-729.

[2] PORTER M E.Cluster and the new economics of competition[J].Harvard Business Review,1998,76(6):77-90.

[3] (英)阿弗里德·马歇尔.经济学原理[M].北京:华夏出版社,2005:280-288.

[4] GWINNER K P , GREMLER D D , BITNER M. J. Relational benefits in services industries: the customer’s perspective [J].Academy of Marketing Science Journal,1998,26(2):101-130

[5] 张梦中,马克·霍.定性研究方法总论[J].中国行政管理,2001(11):39-42.

[6] PORTER M E.Location,competition and economic development:local clusters in a global economic[J].Economic Development Quarterly,2000,14(1):15-34.

[7] 陈柳钦.波特的产业集群竞争优势理论述评[J].中共济南市省委党校学报,2007(4):15-19.

[8] POUDER R,JOHN C H.Hot spots and blind spots:geographical clusters of firms and innovation[J].The Academy of Management Review,1996,21(4):1192-1225.

[9] TALLMAN S.Knowledge,clusters and competitive advantage[J].Academy of Management Review,2004,29(2):258–271.

[10] 陈柳钦.产业集群和产业集群技术创新——基于缄默知识论[J].经济学研究,2007,5(1):77-82.

[11] 洪启嘉.社会资本、产业转型与区域竞争力[J].亚太经济管理评论,2004,7(1&2):14-33.

[12] 陈向明.定性研究方法评价[J].教育研究与实验,1996(3):62-68.

[13] 范柏乃,蓝志勇.公共管理研究与定量分析方法[M].北京:科学出版社,2008:28-31.

[14] MALECKI E J.Industrial location and corporate organization in high-tech industries [J].Economic Geography,1985, 61:345-369.

[15] BAUM J A C,MEZIAS S J.Localized competition and organizational failure in the Manhattan hotel industry[J].Administrative Science Quarterly,1992,37:580-604.

[16] FELDMAN M P,FLORIDA R.The geographic sources of innovation:technological infrastructure and product innovation in the United States[J].Annals of American Geographer,1994,84(2):210-229.

[17] 陈协胜,吴济华,王翔炜.科技产业聚集创新之动态外部效果实证研究[J].管理学报,2008,25(2):133-149.

[18] 王云平.纺织服装业的集群创新特征及实证分析[J].经济研究参考,2007,47:2-9.

[19] 张霭珠,陈力君.定量分析方法[M].上海:复旦大学出版社,2003:1-5.

[20] 罗伯特·K.殷.案例研究方法的应用[M].重庆:重庆大学出版社,2009:13-30.

[21] 罗伯特·K.殷.案例研究:设计与方法[M].重庆:重庆大学出版社,2010:19-25.

[22] 谭劲松,何铮.集群研究文献综述及发展趋势[J].管理世界,2007(12):140-141.

[23] 萨克森宁.地区优势:硅谷和128公路的文化与竞争[M].上海:远东出版社,1999:159-162.

[24] GLASMEIER A.Technological discontinuities and flexible production networks:the case of switzerland and the world watch industry[J].Research Policy,1991,20:469-486.

[25] 胡太山,林建元,张素莉.科技厂商群聚与创新生产网络形塑之探讨[J].环境与世界,2002,6:1-29.

[26] 解鸿年,胡太山,王俊尧.产业地区创新与生产网络之研究[J].建筑与规划学报,2004,5(2):178-200.

[27] TAN J.Growth of industry clusters and innovation:lessons from Beijing zhongguancun science park[J].Journal of Business Venturing,2006,21:827-850.

[28] 盖文启,王缉慈.论区域的技术创新型模式及其创新网络——以北京中关村地区为例[J].北京大学学报,1999,36(5):29-36.

[29] GORDON I R,MCCANN P.Industrial clusters:complexes,agglomeration and/or social networks?[J].Urban Studies,2000,37、(3):513-532.

[30] BORGATTI S P,EVERETT M G,FREEMAN L C.UCINET for windows software for social network analysis[M].Harvard:Analytic Technologies,2002:1-49.

[31] GRANOVETTER M. The impact of social structure on economic outcomes [J]. Journal of Economic Perspectives, 2004, 19(1):33-50.

[32] CAPALDO A.Network structure and innovation:the leveraging of a dual network as a distinctive relational capability[J].Strategic Management Journal,2007,28:585-608.

[33] 池仁勇.区域中小企业创新网络形成、结构属性与功能提升:浙江省实证考察[J].管理世界,2005(10):102-112.

[34] 吴结兵,徐梦周.网络密度与集群竞争优势:集聚经济与集体学习的中介作用[J].管理世界,2008(8):69-79.