大学生投掷实心球训练器材设计与实验

2013-12-31张环刘念禹

摘 要: 作者通过对河北科技师范学院大学生投掷实心球训练器材的设计与实验,尝试了应用辅助器材实现学生力量练习的动态训练方案,验证了器材使用的良好训练效果及训练方案的有效性,突破了实心球训练以球练球,对不同种类的肌肉力量练习结果无法确定的局限,为校大学生提供了一种简单易行、行之有效的实心球训练方案。

关键词: 训练器材 实心球投掷 运动处方

原地正面双手头上投掷2kg实心球是河北科技师范学院学生体育课考查力量素质测试项目之一。为使学生借助专业训练器材辅助练习,通过因人而异的负荷强度事半功倍地提高其各种肌肉力量素质,本研究设计了原地正面双手头上投掷实心球力量练习器材,并辅以运动处方练习方案,同时进行了教学实验。

1.研究对象和方法

1.1研究对象

实验分组:某专业2011级一班男生20名、女生26名为实验组,二班男生23名、女生27名为对照组。两组学生年龄20—21岁,实验前均无实心球训练经历。

1.2研究方法

1.2.1实验前指标测试

考虑到实心球投掷成绩与投掷者身高、体重具有一定的相关性。因而,对两组学生实验前进行了身高、体重及投掷成绩测试。为保证测试的可靠性,实验时间安排在2011—2012学年度第1学期开学第1周的周一下午,上午两组学生不进行任何体育活动。每组学生每人各投掷3次,记录其最好成绩,经检验两组远度无显著性差别。

1.2.2实验器材设计

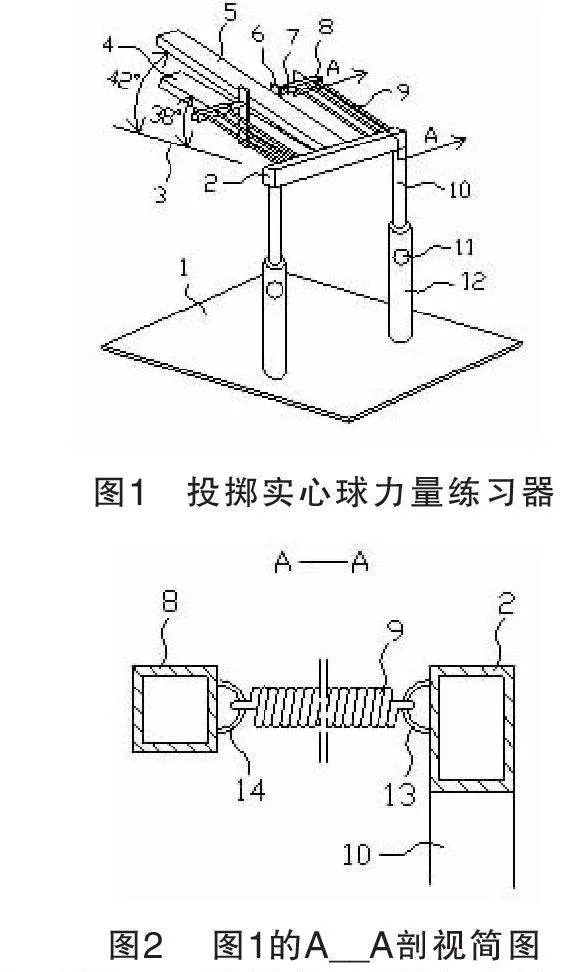

图2 图1的A__A剖视简图

参照图1和图2,两个滑套12下端与底板1上面焊接连接,两个插杆10下端分别插入滑套由螺钉11紧固连接,方管2下面与插杆上端面焊接连接,在方管前面分别焊接连接上板5和下板4,所述上板的下面焊接后与地面平行线3为42°夹角,所述下板的上面焊接后与地面平行线为38°夹角,两个挡板6分别置于上板下板的两侧,把手7穿过两个挡板孔并焊接连接,把手两外端与小方管8内端焊接连接,在小方管后端面焊接连接第一挂环14,在方管前面焊接连接第二挂环13,拉簧9两端挂钩分别挂于第一挂环和第二挂环。

1.2.3实心球力量练习器使用方法介绍

练习者背对实心球力量训练器,两脚左右或前后开立,双手持握把手,练习者在上板和下板的限定角度内进行模仿投掷练习。

1.2.4实验组练习方案

方案一:实验组每位个体通过增减拉簧的数量,确定自我只能完成1—2次的实心球模仿投掷练习负荷,第3次模仿练习时,上肢肌肉出现颤抖或无法完成。在该强度下进行3—5组模仿投掷练习,每组次数1—2次,组间休息3—5min。训练目的是提高学生最大力量。

方案二:实验组每位个体通过增减拉簧数量,确定自我只能完成8—15次的实心球模仿投掷练习负荷,如可完成15次以上,需增加乳胶弹力条的数量。在该强度下进行3—6组模仿投掷练习,每组次数3—6次,组间休息3—6min。训练目的是提高学生的爆发力。

两个方案练习后,进行原地正面双手头上投掷2kg实心球技术练习10min。

1.2.5对照组练习方法

对照组采用2kg实心球前抛、后抛练习,练习学生上体发力过程[3];两头起、两头翘练习,发展腰腹力量;连续蛙跳,练习下肢力量。1kg实心球原地正面双手头上快速投掷练习,练习中强调出手速度,注意出手角度。练习量与强度教师根据每位学生的具体情况安排。

原地正面双手头上投掷2kg实心球,练习重点是投掷技术的掌握,练习时间与实验组相同。

1.2.6练习频率与实验时间

实验与对照组均利用每周一、三、五下午课余时间开展练习;实验时间为15周。

1.2.7实验后指标测试

15周训练后,同一时间对两组学生进行原地正面双手头上投掷2kg实心球测试。记录3次投掷中最好的成绩。

2.研究结果

15周训练后,经T检验,男生成绩对比P值<0.05,呈现显著性差别。女生成绩对比P值<0.01,呈现出高度显著性,详见下表。

3.分析与讨论

3.1关于投掷角度的分析与讨论

实心球与投掷铅球的情况极为相近,故此本研究参考了铅球的出手角度,将标志杆指示角度设置为与铅球投掷合理角度相同,即38°~42°。

3.2关于肌肉力量练习的对比分析

发展不同种类的肌肉力量,有不同的训练方法。本研究参照国内较为共识的肌肉力量分类方法,即肌肉力量分为最大力量、快速力量和力量耐力。决定投掷实心球成绩的最为关键因素是出手初速度,也就是说肌肉的快速力量与投掷实心球成绩相关性最大。因而发展练习者肌肉快速力量是实心球训练的重点所在。然而最大力量是一切肌肉力量形成的基础,因此练习者肌肉最大力量的训练也不可忽视。基于以上的理论分析,本研究实验组训练方案一是肌肉最大力量训练的运动处方;训练方案二是肌肉快速力量训练的运动处方。两方案对练习者施加的每组次数、组数等总体运动量亦严格遵循运动处方的基本原则。

4.结语

4.1力量练习器满足了不同力量素质学生发展不同种类肌肉力量的需要。

4.2力量练习器对练习者施加阻力的增减功能解决了实心球固定重量对发展练习者肌肉力量种类具有不确定性问题。

4.3标志杆的投掷方向指示装置有利于练习者最后用力正确技术环节的动力定型。

4.4中考加试投掷实心球训练器材的运用解决了实心球练习缺少专门性辅助器材的现实问题。

4.5实验结果验证了因人而异的个性化力量训练方案对实心球成绩的提高具有显著性。

参考文献:

[1]曾浩强.原地双手投掷实心球技术动作探析[J].体育世界(学术版),2011(3):62.

[2]杨静宜,徐峻华.运动处方[M].北京:高等教育出版社,2005.

河北科技师范学院教学研究项目,编号:JYYB201220。