以应用技术人才培养为目标的软件工程专业实践教学改革

2013-12-29任荣白静

摘 要:为了适应社会和企业的需求,我院进行了以应用技术人才培养为目标的教学模式改革,实践教学改革是核心和重点,并提出了对学生进行分类培养的方案。改革方案的实施,提高了学生的实践能力、创新能力和就业能力,实现了学生素质与企业要求的紧密对接。

关键词:软件工程 应用技术人才 实践教学改革 学生分类培养

中图分类号:G642.0 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)06(c)-0190-02

软件行业的发展日新月异,软件企业对高校毕业生的专业能力和实践水平也提出了更高的要求。然而,当前高校软件工程专业的培养模式和学生实践能力与企业需求之间还存在着较大的差距,这样的问题在我们少数民族高校尤为突出。因为我校的少数民族学生较多,学生水平参差不齐,毕业生多以企业就业为主。因此,根据IT企业的需求,提高学生综合素质和实践能力,提升学生就业能力,是我们教学模式改革的主要目标。

通过软件工程专业应用技术人才培养模式的改革,重点是实践教学环节的改革,使学生尽早地、更多地接触实际案例,参与一些模拟或实际的软件项目,加深学生对所学软件工程知识的理解。学生将学到的理论知识与实际应用相联系,从而提高学习的主动积极性和知识技能的应用能力,巩固该专业学生的专业基础知识,提高学生的学习能力、实践能力、创新能力和适应能力,提升学生的综合素质与团队协作精神,实现学生的知识、能力、素质与企业要求对接。

1 教学模式改革的方法和实施方案

软件工程专业应用技术人才培养模式改革的方法是,针对现行的软件工程专业培养方案中存在的问题和不足,进行软件工程专业教学体系和课程内容的改革、调整,制定合适的培养方案和教学计划,加大实践环节力度,实行多课程联合仿实专业实训,通过校企合作、多高校联合等方式,实现理论与实践的紧密结合,增强学生的学习兴趣和实践能力,使学生掌握软件工程职业技巧,提高综合素质和就业能力。

在教学改革过程中,项目组成员对相关院校、IT企业进行了大量的调研,召开学生座谈会,听取学生意见,形成了包括项目研究报告、项目改革方案等多部的文字材料,制定了软件工程专业2014版人才培养方案。学院教师也进行了针对性的学习和培训,制定了旨在提高学生综合素质和实践能力的课程教学大纲、实践教学大纲和教学课件。为了达到“人尽其才”的目标,我们制定了学生分类培养实施方案;为了达到“厚基础”的目标,增加了如操作系统等专业基础课程的理论和实践课时;为了达到“强实践”的目标,缩减专业选修课的理论课时,增加了实践课时;为了达到“宽口径”的目标,增加了针对考研的任选课,聘请企业工程师开设任选课。

教学改革通过搭建“试点班+实验室+实践基地”教学平台,构建“教与学紧密结合、理论与实践紧密结合、学校和企业紧密结合”的“三个紧密结合”加“全面素质教育”的人才培养模式,全面提高人才的培养质量。

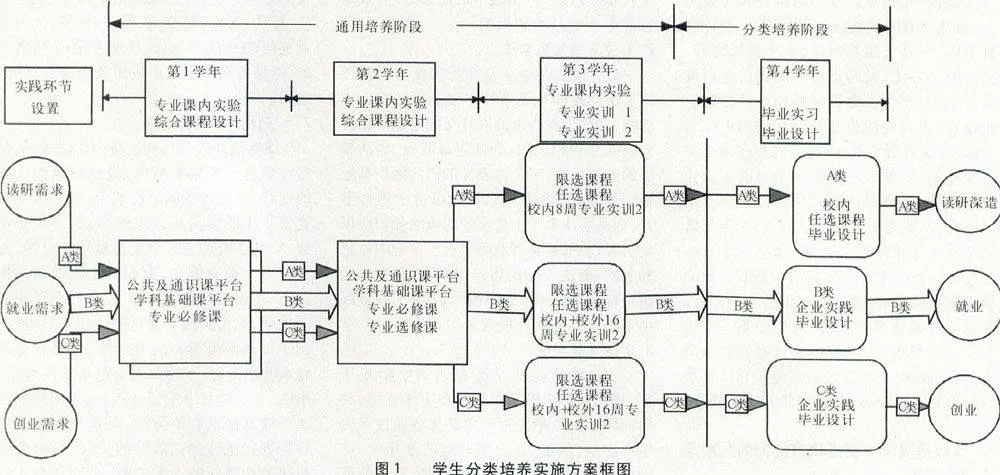

大学前三年为通用培养阶段,主要在学校集中学习软件工程专业所需的基础理论课程。课程教学过程中,要求教师在保证打实理论基础的同时,注重从课程实验、综合技能实践、专业实训、各类实习方面培养学生的动手实践能力,并且聘请企业工程师开设实践选修课和就业指导课程,使学校的课程与企业需求紧密结合。在大四这一年针对学生的入学基础、学习能力、就业方向的不同,对学生进行分类培养。参加考研、考公务员或其他原因不在企业就业的学生称为“A类学生”,预在企业就业或创业的学生称为“B类学生”。对于“A类学生”实行宽口径、厚基础的教学方式,该类学生可以参加校内实习项目,以获取实践学分,并且可以选修学院开设的针对考研的选修课程;对于“B类学生”实行加强、提升企业就业能力的教学模式,参加企业实训,并在企业顶岗实习,毕业后可实现与企业的无缝衔接。

学生分类培养实施方案如图1所示。

2 实践教学改革的内容

在改革后的培养方案中主要通过实践环节区分对两类学生的不同培养模式。在教学计划中,“A类学生”表示“普通班”学生,要完成校内的各种实训和实践环节;“B类学生”表示“试点班”学生,要完成企业实训和校外的毕业实习。

具体的实践环节内容包括以下几方面。

第一个阶段:课程实验。包括课内实验和课程独立实验。在该实践环节要求教师以项目为驱动设计实验内容,加深学生对所学理论知识的理解,学以致用。第二个阶段:《专业实训1》。该实训安排在第五学期期末,历时4周,是多门课程的综合专业实训,如《系统分析与设计》《数据库系统原理》《网络程序设计》等,由校内老师指导完成。该实训以实际或模拟的软件项目为驱动,增强学生综合运用知识的能力和动手实践能力。第三阶段:《专业实训2》。该实训与校外企业合作,由企业完成对学生的实训。安排在第六学期期末、暑假和第七学期期初,“A类学生”历时8周,“B类学生”历时16周。该实训环节旨在增强学生的企业就业能力,力争缩小学生和企业需求之间的差距。第四个阶段:毕业实习。“A类学生”参加学院教师的科研或教研项目,在校内完成;“B类学生”学生进入IT企业(学生自己联系,或学院联系)实习,在校外完成。该实习的时间安排是第七学期,历时至少4周。第五个阶段:毕业设计。安排在第八学期,“A类学生”可以在校内参加学院老师的毕业设计项目,“B类学生”可以结合前一学期的毕业实习内容,在企业完成毕业设计,实现毕业后就能就业。

以上五个实践阶段中,前三个阶段在一年级到三年级完成,后两个阶段在四年级完成。学生在校三年期间,学院将联系IT企业的技术或管理人员为学生讲授“职业生涯规划”和“就业指导”,帮助学生快速适应企业环境。

学生在四年级完全进入实践环节,可以通过以下任一渠道完成毕业实习和毕业设计,具体措施有以下几点。

(1)学生在第七学期进入IT企业(学生自己联系,或学院联系)实习,在第八学期,结合企业项目完成毕业设计任务。(2)学生在第七学期参加学院联系的企业实训,第八学期可以到实训企业介绍的IT企业实习,并完成毕业设计,也可以在校内参加学院老师的毕业设计项目。(3)学生在第七学期参加学院教师的科研项目,第八学期可以到IT企业(学生自己联系,或学院联系)完成毕业设计,也可以在校内参加学院老师的毕业设计项目。(4)学院在第七学期开少量的任选课,学分不够的学生可留校重修课程,第八学期可以到IT企业(学生自己联系,或学院联系)完成毕业设计,也可以在校内参加学院老师的毕业设计项目。(5)考研的学生完成培养方案要求的学分后,第七学期可申请考研复习,参加学院开设的针对考研的任选课,第八学期可以到IT企业(学生自己联系,或学院联系)完成毕业设计,也可以在校内参加学院老师的毕业设计项目。

3 教学改革取得的成效

改革后的培养方案已经在教学过程中实施,从学生就业情况和企业反馈看,学生的专业实践能力和就业能力有了较大提升,毕业生综合素质与企业需求之间的差距明显缩小。

当然在教改过程中,我们也发现了一些改革不彻底或“走弯路”的地方,如专业实训的时间设置不太合理,根据教师和学生反馈意见还要逐步做出调整。

总之,高校的教学模式改革是一条必经之路,又是一条坎坷之路,因为每一所学校都有自己的特色,不可能把其它院校的模式照搬过来,因此一定会经历一个不断探索、逐步完善的过程。

参考文献

[1]韩中元,雷国华,李军.应用型本科软件工程人才培养模式的探索与实践[J].计算机教育,2010(10):32-35.

[2]周英.地方本科高校创新型人才培养研究[M].北京:煤炭工业出版社,2009.

[3]王虹,王涛,崔洪芳,等.软件工程人才培养模式的改革探索[J].湖北经济学院学报,人文社会科学版,2009(12):65-66.