我与彭真的君子之交

2013-12-29韩勤英

我与彭真1936年秋在北平相识,当时我掩护他做地下党工作。1949年北平解放后,彭真长期兼任中共北京市委第一书记、市长,直到1966年5月“文化大革命”爆发。在这17年间,我先后在市委办公室(厅)、政策研究室、教育部等部门工作,担任过这些部门的主要职务,一直在他身边工作,实际上是他的助手。在几十年的接触中,我受彭真的影响和教育很大。但我们之间一直是同志关系,君子之交淡如水,私人事务上从未相互求过什么。这里回忆一些片段,且谈谈我对他的一些了解和认识。

掩护出狱后的“魏先生”

1935年8月,彭真从设在北平的国民党河北第二监狱刑满出狱。出狱后,他从北平回天津寻找党的组织。1936年秋天,我才17岁,还是中国大学的旁听生,是中华民族解放先锋队成员。有一天,姑姑张秀岩把我找到天津去,当面交代任务,要我掩护刚刚出狱的彭真。姑姑是20年代经李大钊批准入党的老党员,告诉我利用我叔叔张璧在“大义社”的房子做掩护。

彭真一开始住在前门外东打磨厂的一个小旅社里。我的任务是和彭真接头,通知他到新的居住地点,我陪他住在“大义社”的一座宅子,那里四周全是树木,大门朝东,里面有三间房。我第一次见到彭真,他戴着礼帽,穿着夹袍子,个子高高的,脸部十分消瘦,面色青黄十分难看,鼻子显得特别突出,用手绢擤鼻子时还有血。我觉得他像个病人。后来才知道他在敌人监狱里待了6年,刚出狱不久。我称他“魏先生”。

当时距一二·九运动爆发不到一年,如何在国民党统治地区把学生抗日爱国运动进行下去,通过什么方式把群众团结在党的周围,有很多问题需要解答,很多工作需要像彭真那样有丰富经验的干部来领导。彭真当时担任北方局组织部长,他不顾恶劣的斗争环境和病弱的身体,很快开始了紧张的工作,主要是开会、与人接头。平津地区不少一二·九运动负责人常去找他,我就给他们准备些茶水、放放哨。有时针对青年学生存在的思想问题,彭真也常找他们谈话。比如1936年底西安事变发生后,北平有些人士和青年对释放蒋介石不理解,彭真就向许德珩等人详细讲解党的方针政策,指出放蒋有利于逼蒋抗日,建立统一战线等。

彭真常到清华大学去工作,有时半夜才回来,到了住处他就敲后墙,越墙进院后我再打开房门让他进来。在我们的住处,存放着许多他带回来的文件,如季米特洛夫的报告、英文的密勒氏报等。彭真告诉我,共产国际执委会关于建立抗日民族统一战线的报告他当时也看到了。

彭真在这里一直住到1937年春,然后就随刘少奇去延安参加中国共产党全国代表会议(当时称苏区党代表会议)和中国共产党白区工作会议去了。记得临行前,姑姑还特意从天津来为彭真同志饯行,她随后也去了延安。

担任彭真助手

1948年我因肺结核到西柏坡养病,同时向组织汇报北平地下党的工作,在那里待了两三个月。年底党中央任命彭真担任北平市委书记,带领新组建的市委人员从保定向北平进发。途中他致电安子文说,张文松对北平文化界较熟悉,此间需要他,如医生允许,请即赶来。接中组部通知后,我立即于1949年1月下旬,乘坐四野的车赶到石家庄,又从天津到北平海淀,在青龙桥与彭真会面。当时北平市委和北平军事管制委员会正准备进城,彭真问我进城后到哪里去找房子安排市委机关驻地。我考虑了几个地方,中南海势必将留给中央使用;铁狮子胡同的执政府房子不少,但很破旧;顺承王府的房子也是一种选择,但都不理想;还有就是东交民巷的德国大使馆,1945年德国战败后,一直是空的。彭真派人考察后最后选定北京市委机关就设在德国大使馆。使馆里有个搞接待的大厅,很多会议都是在那里开的。因为地方小,开会时很多同志都坐在地下,好像赶集一样,北平市军事管制委员会主任兼市长叶剑英常开玩笑:又开“骡马大会”了!

刚解放时,赵凡、崔月犁、王汉斌和我都是彭真的直接助手,直接承办彭真等领导同志交办的事项。刚一进城,机构不甚健全,人手又少。但由于进城之前,市委做了大量准备工作,从调集、训练干部,制订城市政策、安定社会秩序,到系统进行接管,都作了细致的安排,所以尽管事务繁多、情况复杂,也遇到一些始料不及的问题,但工作效率还是很高的,大家都兢兢业业,不分昼夜地苦干。

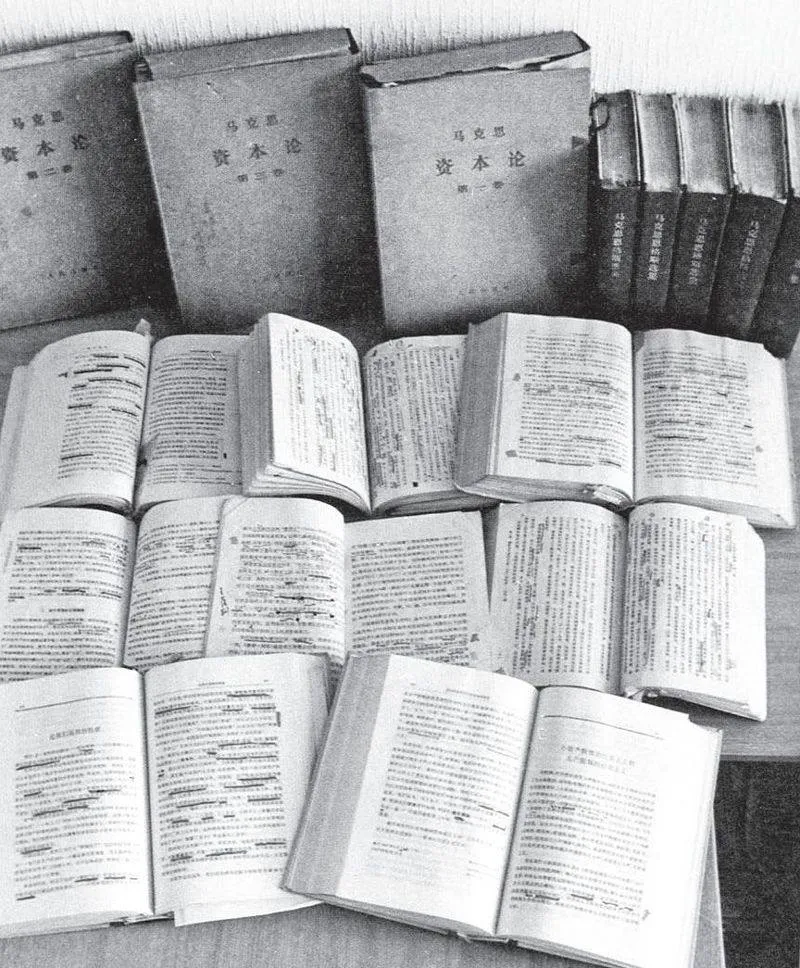

彭真对学习非常有兴趣,在我看来,他的学识大部分靠自学,来自在长期的革命斗争和建设事业中,在繁忙的工作之余不断刻苦学习,注意点滴积累。除了学习马列原著,彭真还注意研究历史。他的文史底子不错。毛主席通晓古今、博大精深,他在谈话中引用的东西很多,有些是成语典故,有些是从古书上引的。彭真参加中央的会议时注意将这些话记下来,有的不知道出处和意思,回来我就帮他去查找。我还根据需要负责给他买书。记得有一次,彭真听毛主席讲接班人问题,讲到《六祖坛经》,五祖传给六祖慧能,回来后就让我到旧书店买《六祖坛经》,我赶快到琉璃厂、东安市场的旧书摊去买来交给他,便于他了解和体会毛主席讲话的精神。

我做彭真的助手从未给他起草过讲话稿。他讲话前一般都是写个提纲。讲话时针对不同的说话对象用不同的语言,深入浅出,很有特点。比如三大改造完成后,他用最通俗的语言讲:人的身子已经进入社会主义了,脑袋还没进入社会主义,就是说思想还没转过来。类似这样形象的讲话还有很多。

解放初期的三大任务

进城初期,彭真就提出市委的三个任务,即首都建设要为党中央和中央人民政府服务,为人民大众服务,为生产建设服务。那时市委的整个工作都是围绕着党中央和毛主席的决策进行的。

1949年3月,党中央到香山后,市委与中央的关系就更密切了,工作也更繁忙了。市委直接落实中央的许多指示,特别是在服务中央领导机关方面做了很多具体工作。举两个例子,彭真随毛主席、周总理的工作习惯,都是在夜里工作,凌晨三四点休息,我们早上去落实他的批示。那时,周总理的秘书李琦常常一大早就到彭真处送总理的批示,我就把这些批示和文件接过来,这样的文件每天都很多。

当时中南海怀仁堂还没有修好,为了让中央领导在繁忙的工作中有个娱乐的场所,市委就把德国大使馆的仓库修整一下,搭个台子当临时剧场,请北京的一些剧团表演节目。比如京剧、相声和器乐演奏等等。侯宝林的相声常把毛主席逗得前仰后合的。

进城后,我们的主要任务是集中精力搞建设,这个思想是十分明确的,彭真也曾经发表过不少讲话。关于北京的建设规划,宏观的不好说,但我可以举三个小例子。

过去天安门的两旁有东、西三座门,在拆和不拆的问题上,市委向古建筑专家征求了很长时间的意见,如彭真与建筑专家梁思成同志就三座门保留的利与弊及文物保护等方面的问题讨论了好久,梁思成从古物的角度倾向保留,彭真认为三座门阻挡了出入车辆的视线,容易造成人员伤亡,应该以人的生命为重,以北京的交通发展为重,最后还是拆掉了。

当时天安门前的马路非常窄,彭真主张长安街从东单至西单至少要80米宽,他常说要用发展的眼光看未来的问题,现在北京只有1万辆汽车,以后会有几十万辆,路窄了,就会带来很多问题。实践证明了彭真发展的眼光是正确的。

北海大桥以前也是很窄的,彭真征求了专家的意见,拆了一部分中南海的围墙,使之向南扩展,既不破坏古迹,又方便了交通,得到了专家们的拥护。

彭真贯彻中央和毛主席的指示从不打折扣,并勇于接受中央委以的重任。他与聂荣臻团结一致,把晋察冀根据地搞成了模范根据地。到东北开辟工作更是不畏艰险,富于创新。当然,到首都北京担任市委书记,同样是一副极重的担子,他与叶帅配合使北京在较短的时间内就稳定了秩序、恢复和发展了生产,各项工作都走在全国的前头。

坚持实事求是,注重调查研究

彭真在工作中始终把握着实事求是四个字,他认为一个党员工作要老实,说话要老实,办事更要老实,一向反对虚虚假假的东西。凡事从实际出发,一切以大局为重。1954年彭真参加中央书记处工作以后,这个特点就更明显了。如何处理中央和地方的关系,如何处理为人民长远利益服务的问题,如何反对官僚主义、形式主义和铺张浪费的现象,他都有过重要的讲话。

彭真对工作十分负责任,又十分细心谨慎。当问题涉及的时间长、范围广、情况还不了然时,就一定要经过调查研究后才解决,情况不摸底就不决策。这是终其一生的作风。解放初期,当我们还不了解城市的情况时,市委开了系列的座谈会,了解政府迫切需要解决的政治问题、经济问题和其他许多问题,做了很多典型调查后才出台党的政策。在“三反”和“五反”运动中,他都是不断地调查研究,总结经验,纠正错误,这使得他看问题比较敏锐,如他在“三反”中发现自杀的现象后,向中央作了一个详细的报告。彭真经手的每一个文件、每一个政策出台前都要反复修改。这个工作作风是在延安从毛主席那里学来的。他常说,毛主席经常把一个稿子改了又改,数易其稿,有时却决定文章不发了,存起来,为什么,因为时机不到。过一段时间再发。

彭真外出搞调查研究,我一般都跟着去,他的调查是极广泛的。比如有关公营和私营矛盾的问题,他听私营业主的,也听工人的,还听军代表管理人员和技术人员的意见。当然还重视中间人的意见,因为他们的人数多,关系到政策导向的问题。彭真善于做各种各样的群众工作,语言深入浅出,有自己的特点,具有很强的说服力。

1949年5月我到市委政策研究室工作。当时政策研究室由这么几部分人组成:一是随邓拓来的中央政策研究室的老同志;二是一些大学生;三是原东江纵队、准备南下的过路干部;四是一些新华社北京分社的同志。当时政策研究室分工业、农业、经济、市政等许多组,都是老同志任组长。

政策研究室的任务基本是遇到什么问题就做什么工作。北京解放初期,没有什么像样的工业,当时有些规模的就是石景山钢铁厂、石景山发电厂、清河制呢厂、电车公司和自来水公司。其他的多属于私营企业,劳资纠纷很多。资本家认为生意越来越不好做,工人纷纷要求增加工资。彭真要求我们深入工厂调查研究,摸透情况。我和市工会主席萧明曾经到一家私营工厂搞过调查。解放初期是巩固政权、经济恢复的关键时期,有关税收重不重,物价怎样稳定等各方面的问题都要去调查摸底。封闭妓院也是经过深入的调查后才决定的。当时政策研究室的干部去妓院调查,老鸨见来了这么多干部,还以为今后生意会好起来。我们经过了解情况后制订了计划,封闭妓院工作做得很周密,执行很迅速,在全国乃至全世界都产生了很大的影响。

解放初期两次大张旗鼓的镇反运动,对敌特分子起了强大的震慑作用,为百姓除了害。记得当时在中山公园中山堂控诉、宣判这些恶霸的罪行,由于气愤,连一位女民主人士都上去抽坏人的嘴巴,可见镇压反革命是得人心的。那时彭真、刘仁指示我审看公安局报送市委的材料,所有的卷宗包括原始材料都要仔细看,工作是日夜兼程,发现有疑点和问题就要重新审查,因为是人命关天的事,不能出任何纰漏。由于工作量太大,以致累得我病倒住院。

彭真特别强调调查研究的过程就是解剖麻雀,麻雀虽小,五脏俱全。必须弄到第一手的资料,不能道听途说。搞调查要注意抓两头,先进的和落后的,两头解决好了,中间就好办了。“文化大革命”后,他主持政法工作后也是如此,他要求工作人员要倾听各方面不同的意见,不偏听偏信。他说:古人云“兼听则明,偏听则暗”,社会主义民主更要听取不同的意见,不允许有不同意见就不可能有民主。

善于团结干部,喜欢与文化人交朋友

彭真对干部的要求很严格。所谓的严格就是党员干部要按照党的方针政策办事,干部要加强理论学习,并且理论联系实际,广泛深入群众,在规定的时间内解决问题,这样做了他就绝对不会责备你。但是他对干部也不是不批评。彭真批评人时总是讲清你为什么犯错误,是什么原因造成的,只要认识了就好,以后对干部该怎么用就怎么用。为了解决干部的思想问题,他要求我们开展经常性的批评与自我批评,有意见摆到桌面去说,经常沟通思想。比如,一年的夏天,在天坛公园开干部大会,干部开会时要坐在露天的地上,当时蚊子很多,卫生部门必须提前打药,可是他们没打,彭真就严厉地批评他们太缺乏群众观点,下一次开会卫生部门就按要求做了。

彭真十分关心年轻干部的培养,凡是到他那里当秘书的年轻同志,都要到基层锻炼一年,因为不少年轻干部基本是“三门干部”,即出家门,进校门,到机关门,缺乏对社会生活的了解。他的秘书有的到工厂去当钳工、有的到农村锻炼,目的是使他们坚定立场、提高党性。

彭真有很高的领导艺术。他经常为干部作报告,从政策到思想理论都讲得清清楚楚的,然后放手让他们去工作。他经常说,思想领导是最高的领导艺术。他对同志是坦诚的、也是负责任的。在“文化大革命”初期,因为强大的政治压力,市委违心地给邓拓作了处分的决定。为此,彭真专门给邓拓打电话讲这件事,第二天派李琪、我、范瑾和宋硕向邓拓专门传达市委的决定,邓拓说:我服从市委的决定。从中可以看出即使是自己都处在挨整的情况下,彭真还是尽力保护其他同志,说明他对干部的处理是极端负责的,也是十分爱护的。

北京的文化人多,彭真喜欢和他们交朋友。比如教育界的张奚若、许德珩,文艺界的老舍、曹禺,戏剧界的李玉芙,医务界的林巧稚等等,通过他们倾听各方面不同的意见,因此团结了各个方面的人士。有一次,我随他到同仁堂,从大堂走到制药的作坊里,最后到了职工住的地方,这种个人的交往和调查对私营企业的改造也起了很大的作用。

社会主义民主法制建设

彭真在社会主义民主与法制建设的理论和实践中,积累了许多著名的观点,比如“三个平等”的观点,即在真理面前人人平等,在法律面前人人平等,在党纪面前人人平等。在真理面前人人平等就是要坚持真理、坚持原则,随时纠正错误。决定问题要少数服从多数,这样才会有行动上的一致。在法律面前人人平等是社会主义法制的基本原则。谁也不能凌驾于宪法之上。要搞法治,不能搞人治。任何人没有超越宪法和法律的特权。1989年政治风波过后,彭真就是依靠以事实为根据,以法律为准绳说服了许多思想上有疑虑的同志。

彭真常说社会主义的实质就是一切权力属于人民,人民真正当家作主是根本目的。1954年彭真在第一届全国人民代表大会第一次会议发言时,就提出“公民在法律面前人人平等”。他认为民主集中制,民主是基础,集中是在民主基础之上的,没有民主就没有团结;没有集中就变成了无政府主义。这容易理解,却不容易做到。

彭真十分推崇邓小平的一句话:制度好可以使坏人无法横行,制度不好可以使好人无法干好事,甚至会走向反面。两位老人在复出之后,常在一起探讨社会主义法制的问题。彭真常总结“文化大革命”的经验教训,说那个时候最可怕的是不允许人讲话,不允许人家发表不同意见,就是一个囚犯判了死刑还得允许人家申诉呢!怎么能不让说话呢!

一直称呼他“彭真同志”

我和彭真结识较早,1939年他同我姐姐张洁清结婚以后,我们又成了亲戚。在解放前,我始终把彭真当作一个革命的前辈看待,把他看作一个老师,以后也是如此。我可以比较自豪地说,我在彭真身边工作是公私分明的。在这个问题上,彭真没有避嫌。直到他逝世,我一直称呼他“彭真同志”。他退下来、我也退下来后,我们见面谈的都是国家大事,没有私人琐事。我们是领导与被领导的关系,同志的关系超越了一切。

跟彭真关系那么近,我从没有要求他什么,哪怕是给我写几个字。彭真过生日,我基本上是写几句寿诗什么的。他知道我喜欢文房四宝,送过我两个砚台,仅此而已。我生病时他去看我,总爱到我的书架上去翻一翻,然后说:这本我拿走了?!我同彭真的关系就是这个样子,可谓“君子之交”。

但由于和彭真的亲戚关系,我在“文化大革命”中被整得不轻。康生给我扣了几顶帽子,“日本特务”、“国民党特务”,最奇怪的是“东德特务”。我被解除管制后,听到扣给自己的这些帽子,哭笑不得,“双料特务”就够我受了,第三顶帽子不知道怎么来的。我们两家人在“文化大革命”中损失都很大,已高龄卧床的姑姑张秀岩,被从病床上拉下来,关进监狱迫害致死。我的二女儿被逼疯,口吐白沫还在挨斗,在精神病院住了多年,1991年去世。彭真的老母亲和弟弟都是被迫害致死的。每想到此,悲痛万分。可是“文化大革命”不是一个人、一个家,而是一个党、一个国家的浩劫!牺牲了多少群众,多少同志?想想这些,我们两家的这点牺牲又算什么呢?

彭真是一名真正的马克思主义者,他一直强调马克思主义的立场、观点和方法是我们解决中国革命和建设问题最有力的武器。晚年时,彭真对看望他的中央领导同志讲:社会主义的灵魂是共产主义的精神、信念和理想。这是他晚年理论的升华。搞社会主义必须讲理想和信念,否则革命就不可能成功。多少革命烈士都是凭着坚定的理想和信念舍生忘死的。忘掉这些就失却了精神动力。这是彭真一生的政治遗言。