高中物理关于弹力的叙述真的存在问题吗

2013-12-29朱加沐

摘要:本文针对本刊2013年第二期(上半月)刊登了毛小平老师的一篇文章《高中物理关于弹力叙述中存在的几个问题》(以下简称《原文》),提到的有关弹力的方向、弹性形变、接触物体等问题进行再议。

关键词:弹力;弹性形变;范性形变;接触

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2013)10(S)-0036-2

弹力的概念比较抽象,而弹力的方向一直都是教学的难点,此外弹力的产生条件也是学习的易混点。《原文》中对弹力相关的几个问题进行了讨论,笔者认为有所不妥,特此再议,希望能抛砖引玉共同探讨。

1 弹力方向的问题

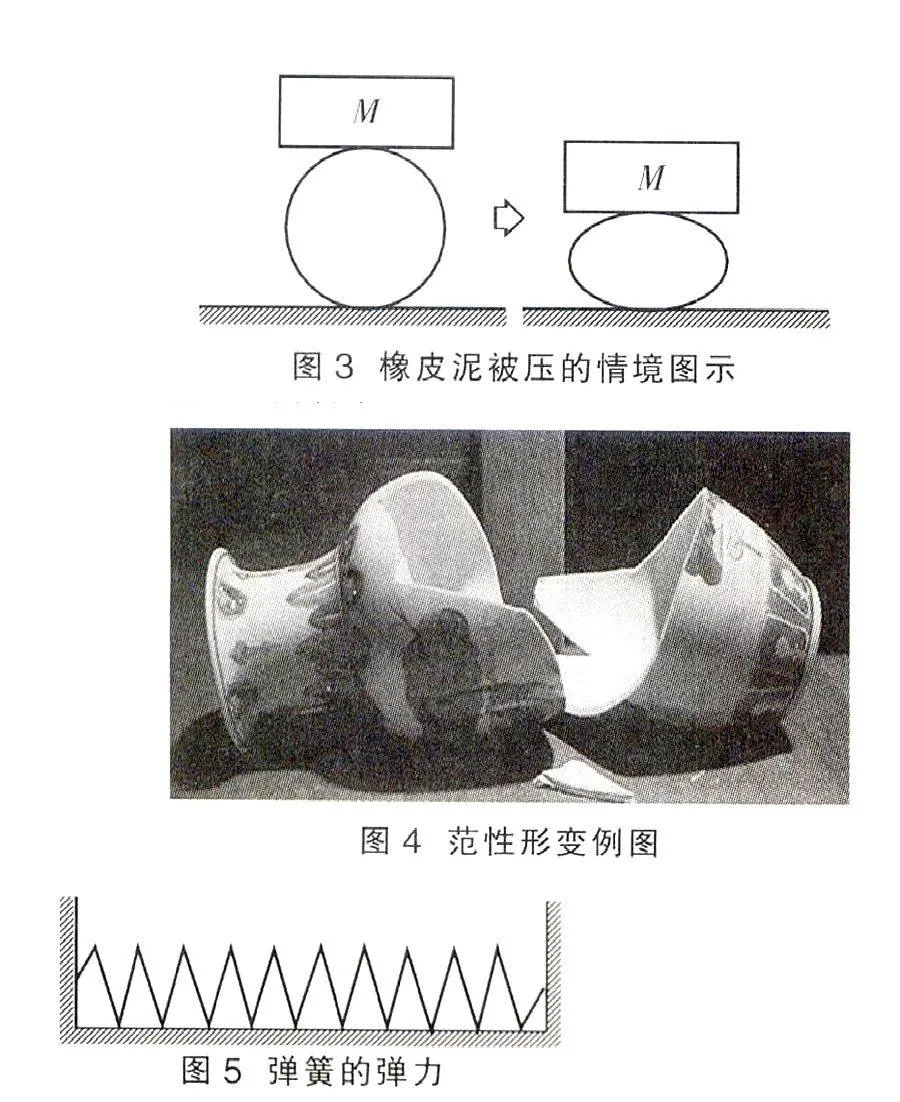

为了说明弹力方向的问题,《原文》中举例如图1,铁棒的两端固定,用酒精灯对其加热(或者用冰块冷却,以下分析略),毛老师得出,两端的墙壁受到的弹力方向与铁棒的形变趋势方向相同,从而认为,司南版高中教材叙述的“弹力的方向总与形变的趋势相反,以使物体恢复原状。”考虑不全,是这样的吗?

笔者认为,毛老师如果分析铁棒受到的弹力方向与墙壁的形变关系是很容易的。会是如下过程,墙壁受到的弹力垂直于墙壁指向两端,是铁棒向两端形变。引起墙壁向两端形变;而施加了给铁棒指向中间的弹力,以使墙壁恢复原状。这里铁棒受到墙壁的弹力方向与墙壁的形变趋势相反,以使墙壁的形变恢复,结果与教材叙述相同。

那为什么毛老师在分析墙壁的弹力方向与铁棒的形变时,却得到了墙壁受到的弹力方向与铁棒的形变趋势相同的错误结论呢?原因在于铁棒最初的形变并不是弹力定义里面的形变。对于弹力的形变,百度百科上的定义为,凡物体受到外力而发生形状变化谓之“形变”。但是,毛老师显然是误解了铁棒热胀冷缩而出现的形变。从分子动理论的角度来看,温度升高(或降低),分子热运动加快(减慢),再次分子间隙要增大(缩小),所以出现了力的作用以及形变,这里形变与外力无关;再次这个形变无施力物体,被动形变无从谈起。

那么在分析墙壁的弹力方向与铁棒的形变时,果真为一特例吗?否。以铁棒右端为例分析过程如图2,铁棒最初的内部形变引起了墙壁受到向右的外力,墙壁向右形变的趋势1,墙壁要恢复原状1,对铁棒有向左的形变2,铁棒要向右恢复原状2,从而对墙壁产生向右弹力。故,墙壁的弹力方向还是与铁棒的形变方向相反的。

因此,物体受到弹力的方向总与施力物体的形变的趋势相反,以使施力物体恢复原状。原教材的表述不存在问题。

2 弹力定义里的形变一定是弹性形变的问题

2.1 “形变”应该加上“弹性”的限制

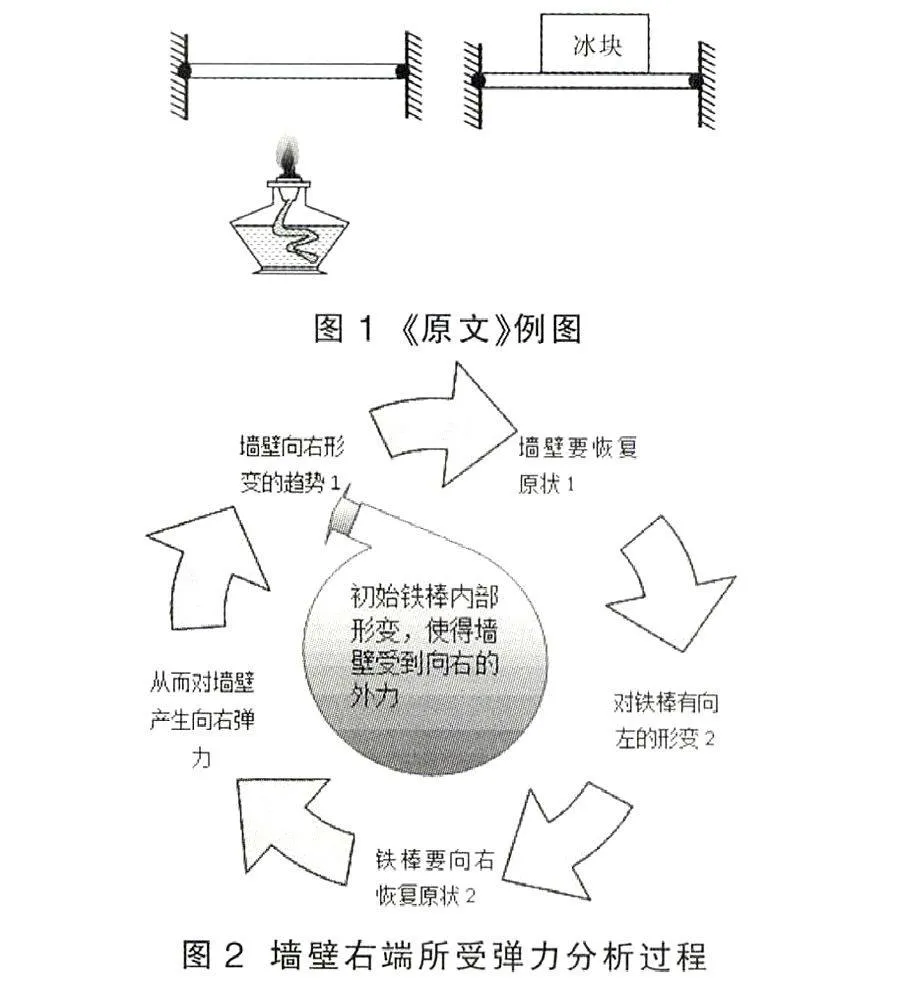

《原文》中为了说明问题所在,引入了橡皮泥被压的情境(图3),按照毛老师的分析,橡皮泥虽被压扁了,但仍然有微小的恢复,因此,应该得到弹力的产生是弹性形变才对,怎么能把“形变”之前的“弹性”去掉了?包括一团丝线被压的情境也不能佐证“‘形变’不必加‘弹性…的论点。

2.2 弹力的物理本质

笔者认为从四种相互作用的角度来看,弹力的物理本质是一种电磁相互作用,弹力是内部大量分子(原子)的相互作用对外宏观表现。就固体而言,无论是晶体还是非晶体,结构都很稳定,主要是因为分子力(或者说是正负电荷之间的库仑力)维系的结果。

下面按照分子动理论对弹力的微观机理进行阐述,通常物体处于稳定的平衡时,分子之间的距离为r0,此时分子引力和分子斥力相等,对外宏观表现也没有形变、要恢复原状的趋势:当物体被不太大的力压缩而形变时,分子位置发生移动,使得分子间距小于r0,分子引力和分子斥力都要增大,但斥力增大得快一些,合力表现为斥力,所以各移位的分子欲回到原位,宏观上得对施力物体施加一个反作用弹力来抗拒形变:同理当物体被不太大的力拉伸而形变时,各移位的分子欲回到原位,同样宏观上得对施力物体施加一个反作用弹力。

但如果外力太大,分子间的距离被拉得太远,分子键断开,分子就会永久滑移到另一个稳定的位置,即使外力移除后,也不能恢复到原来的位置,或者一点点的恢复,而使得物体保留永久的形变,这就是范性形变的微观本质。范性形变的类型有,晶体的孪生、滑移、扭折,理想的刚体等,实际生活中有如图4,瓶子摔碎的瞬间,岩石的断裂的瞬间等。

2.3 再讨论橡皮泥的压缩

很多教师上课都会举压缩橡皮泥的情境,诚如毛老师的分析,橡皮泥在被压缩过程中要同时存在范性、弹性形变,而不仅仅是范性形变。若外力很小时,几乎是绝对的弹性形变;若外力增大到一临界值时,发生明显的范性形变,而且不需增大外力可以使得范性形变变大,表明范性形变对施力物体无弹力的作用;若去掉外力后,会在施力轴方向有微小的膨胀,又属于弹性形变,会对接触的施力物体施加反作用的弹力。因此,举此例来说明弹力的产生须慎重。

3 与它接触的物体问题

原文给出了如图5所示的例子想说明,发生形变的弹簧只对墙壁有弹力的作用,而地面也与弹簧接触,但无相互作用的弹力。从上面的分析来看,形变的产生必须是施力物体与受力物体的相互作用,弹簧径向方向形变是因为墙壁施加的力导致的,只是对施力物体产生反作用弹力,当然不会对所有与之接触的物体形成反作用的弹力。因此,笔者认为作为弹力的定义,无需加上“阻止它恢复原状(或者阻止它形变)”,当然教师课堂上可以适当补充给学生。

4 关于弹力的定义

再看高中物理几个版本的教材中关于弹力定义的表述。人教版、江苏版给出的定义为,发生形变的物体,由于要恢复原状,对与它接触的物体会产生力的作用,这种力叫做弹力;鲁科版、教科版给出的定义为,发生弹性形变的物体。由于要恢复原状,会对与它接触的物体产生力的作用,这种力叫弹力;粤教版给出的定义为:发生形变的物体,会对跟它接触的物体产生力的作用,这种力叫弹力;沪科版给出的定义为,物体发生形变时,会产生一种使物体恢复原状的力,叫做弹力。

综上所述,笔者认为,几套版本的教材中关于弹力的表述,不存在所谓的问题。参考文献:

[1]毛小平,高中物理关于弹力叙述中存在的几个问题[J],物理教学探讨,2()13,(2):52

[2]忻森,弹力的特征分析与应用[J],中学理科,2003,(8):16

[3]R.P.费曼,等,费曼物理学讲义[M],上海:上海科技出版社,第一册,第12章

[4]百度百科,形变http://baike.baldu.com/view/38962.htm

(栏目编辑 罗琬华)