化“演示实验”为“学生实验”提升课堂教学效果

2013-12-29李晓红

摘要:本文是笔者在多年实践教学经验的基础上,对楞次定律一节课的教学设计,本设计将传统的“演示实验”设计为教师引导基础上的“学生实验”,在实际教学中有效提升了课堂教学效果。

关键词:楞次定律;教学设计;学生实验

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2013)10(S)-0030-4

1 教材分析

本节教材为高二物理电磁感应部分的楞次定律。内容讲述的是感应电流(感应电动势)方向的规律。教材是在初中磁场知识和对电磁感应简单认识的基础上,利用高中已学过的知识,较为深入的研究磁转化为电的规律,研究电场、磁场的统一性。这些内容,在高中物理教材中占有重要地位。

教材的问题大多数都涉及到三维空间,对培养学生的空间想象能力极为有益。实验方法在教材中占有重要地位,但不是对实验现象进行简单的罗列或初步总结,而是实验和推理结合起来。得出比较抽象的结论,在这里,学生观察实验的能力和思维能力都将得到进一步的发展。

教材把磁体的磁现象和电流的磁现象统一起来。对于学生认识物质世界是一个观念上的飞跃。电磁感应一章的教材渗透了深刻的对立统一思想,学生对电和磁的统一和相互转化的理解,将为学生形成辩证唯物主义的世界观提供有说服力的素材。另外,教材进一步把能量守恒的观点反映到电磁运动中来。对于学生牢固地树立能量的观点也极为有益。

2 三维教学目标

1 知识与技能

了解楞次对物理学的贡献;

掌握电流放大器的基本使用方法;

理解楞次定律的相关内容;

初步掌握用楞次定律分析问题的基本思路和方法。

2 过程与方法

通过实验和观察,理解楞次定律;

通过科学探究,理解楞次定律的一般应用:

通过科学探究,初步了解从认识到实践的物理方法。

3 情感态度与价值观

初步认识从特殊结论到一般规律的科学思想:

理解物理学是一门实验的科学、实践的科学。

3 教学的重点

1 楞次定律的理解:

2 应用楞次定律判断感应电流的方向。

4 教学的难点

1 由实验归纳总结出楞次定律;

2 对楞次定律的理解。

5 教学方法

实验法、讲授法、练习法等。

6 实验器材

1 教师演示器材:螺线管、条形磁铁、演示电流计各一;废电池一节、多媒体教学平台、导线若干;

2 学生实验器材:灵敏电流计、螺线管、条形磁铁25套、导线若干。

7 课程建构与教学过程

7.1 复习引入

复习前面所学的知识点:

(1)磁通量;

(2)产生感应电流的条件;

(3)通过多媒体课件演示条形磁铁插入或拔出线圈时,线圈中B的变化情况,为新课的实验做好准备。

设置问题,引入新课。(观察实验,回答相关问题)

(1)当磁铁和线圈均静止不动时,电流计的指针是否发生偏转?为什么?

(2)当条形磁铁插入线圈或从线圈中拔出时,电流计的指针是否发生偏转,为什么?

(3)产生感应电流的条件是什么?

(只要闭合回路中的磁通量发生了变化,闭合回路中就产生了感应电流)

通过观察实验过程中,当磁极插入和拔出时,实验现象有何不同?(即是观察电流计的指针的偏转方向)该实验现象说明了什么?

从而引出感应电流的方向,进一步提出本节课的学习内容——感应电流的方向——楞次定律(多媒体演示出本节的课题)。

7.2 新课教学

7.2.1 实验探索,总结规律

实验:感应电流的磁场方向与哪些因素有关

学生通过实验进行观察,进行各种推论:(1)可能与产生感应电流的磁场有关;(2)可能与产生感应电流的磁场的变化有关;(3)可能与产生感应电流的磁通量有关;(4)可能与产生感应电流的磁通量的变化有关。因为感应电流的产生是由于磁通量的变化。

师生共同讨论设计探究的实验方案。

1 介绍实验装置;

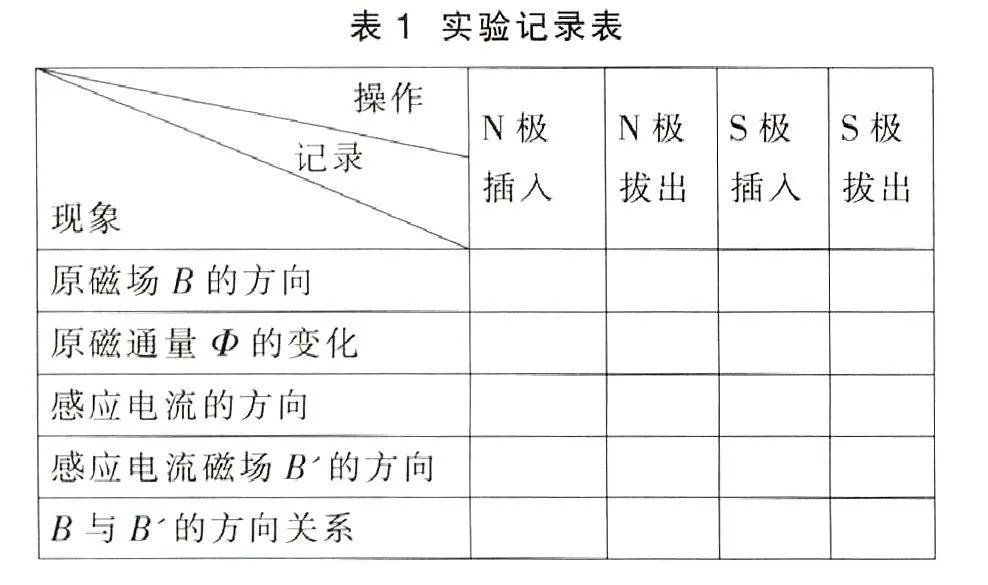

2 设计实验记录表(如下表所示)

3 实验准备:

(1)查明螺线管线圈的绕行方向。

(2)明确电流计指针的偏转方向与电流方向的关系(用废电池演示)。

电池从正接线柱流入电表,指针向右偏转,电流从负接线柱流入电表,指针向左偏转。

(3)明确实验步骤:将条形磁铁的N极、S极分别插入和拔出线圈,记感应电流的方向,并填入实验记录表中。

4 教师演示:将N极插入线圈。分析实验现象,并填写表格的第一列。

5 学生分组实验:由学生完成余下的步骤,并将实验结果填入记录表。

6,引导学生分析归纳,得出结论:利用课件,让学生填写表格。

(1)当(原磁通量)增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向(相反),此时感应电流的磁场“阻碍”(原磁通量)增加;

(2)当(原磁通量)减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向(相同),此时感应电流的磁场“阻碍”(原磁通量)减少。

学生归纳出结论:感应电流的磁场阻碍原磁通量的变化。

7.2.2 楞次定律

内容:感应电流的磁场方向总是阻碍引起感应电流磁通量的变化。

(该规律首先是由俄国物理学家楞次在1833年发现的,人们为了纪念他对物理学的贡献,就把这个规律叫做楞次定律)

(介绍楞次:(1804——1865)诞生于爱沙尼亚。楞次在物理学上的主要成就是发现了电磁感应的楞次定律和电热效应的焦耳一楞次定律。1834年,楞次在圣彼得堡科学院宣读了他的题为“关于用电动力学方法决定感生电流方向”的论文,提出了楞次定律。1843年楞次在不知道焦耳发现电流热作用定律(1841年)的情况下,独立地发现了这一定律,他用改善实验方法和改用酒精作传热介质,提高了实验的精度。)

对楞次定律的理解:

(1)感应电流的磁场是“阻碍”原磁通量的变化,而不是“阻碍”原磁场。因此,不能认为感应电流的磁场方向总是和原磁场方向相反。

(2)正确理解“阻碍”及“变化”:

“阻碍”不是“阻止”,而是“延缓”、“妨碍”之意。

“变化”:当φ增加时,“阻碍增加”,B与B'的方向相反,起抵消作用;当φ减小时,“阻碍减小”,B与B'方向相同,起补偿作用。

因此楞次定律可以简要表述为:φ增B'反,φ减B'同。

7.2.3 楞次定律的应用

例题分析:

例题1如图1所示,矩形线框abcd的平面跟匀强磁场的方向垂直。当ab边在线框上向右滑动时,ab边中产生的感应电流的方向如何?

解析(1)原磁场B的方向:B垂直向里:

(2)原磁通量的变化:S增加,B不变,φ增加;

(3)由楞次定律“φ增B'反”得,磁场B'的方向垂直向外:

(4)由安培定则确定感应电流的方向:b→a→d→c→b(同时用实验验证判断结果)。

例题2如图2所示。在匀强磁场中。由伸长弹簧构成的回路收缩时,判断感应电流的方向。

解析(学生分析、判断,老师补充)

总结出判断感应电流的方向的步骤:首先明确所研究的回路。

(1)原磁场B的方向;

(2)原磁通量φ的变化;

(3)由楞次定律判断感应电流的磁场B'的方向:

(4)由安培定则确定感应电流的方向。

8 巩固练习

例题3如图3所示,导线AB和CD互相平行,当AB所在电路中的开关K断开时,导线CD中的感应电流向哪个方向流动?

解析 指导学生进行分析:

(1)回路CDEF是题中要求研究的闭合回路,通过该回路内的原磁场是导线AB中流过电流时产生的,根据安培定则,原磁场B的方向为“垂直指向纸里”:

(2)断开K时,原磁场B减小为零,则通过回路CDEF的磁通量φ减少:

(3)根据楞次定律知道,感应电流的磁场B'方向与原磁场B方向相同,即垂直指向纸里:

(4)由安培定则判断,CD中的感应电流的方向由D流向C。

思维拓展:可以让学生继续分析,当开关K闭合时,回路CDEF的感应电流的方向:开关K保持闭合状态,移动滑动变阻器的触头(从左向右)移动,回路CDEF中感应电流的方向。

9 课堂小结

1 楞次定律是电磁感应现象中的重要规律,要正确理解该定律,必须正确理解“阻碍”的含义:φ增B'反,φ减B'同;

2 楞次定律只给出了感应电流磁场方向,要确定感应电流还需要利用安培定则。

10 作业布置

教材练习

11 板书设计

楞次定律的内容:

感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

楞次定律的理解:

(1)“阻碍”的含义:

“阻碍”的现象:

①当穿过回路的磁通量增大时施感磁场与感应电流磁场的方向相反:

②当穿过回路的磁通量减小时施感磁场与感应电流磁场的方向相同。

概括为:增反减同(劫富济贫)。

“阻碍”的含义:阻碍变化。

“阻碍”的结果:不会出现使原来的变化出现相反的情况,它只是延缓了这种变化。

(2)注意区分产生感应电流的“原磁场B”和感应电流的磁场B'。

楞次定律的运用:

解题步骤:

(1)明确原磁场的方向;

(2)明确穿过闭合回路的磁通量是增加还是减少:

(3)根据楞次定律,判定感应电流的磁场方向;

(4)利用安培定则判定感应电流的方向。

楞次定律符合能的转化和守恒定律。

楞次定律实质上是能的转化和守恒定律在电磁感应现象中的体现。

12 课后反思

该案例的主要思路是将书本上的演示实验转化为学生的分组实验,通过老师的引导和帮助设计和完成对楞次定律的推导,从而从本质上去理解楞次定律,以及应用楞次定律判断感应电流的方向。通过这种方式,可以大大的调动学生学习的积极性,激发学习的兴趣,积极主动的投入到对科学规律的认知、理解和应用上。对例题的设置,是为了进一步突破教学中的难点问题,同时也扩大学生对知识的认知范围,提高学生的学习效率。这些既是本节课要着重解决的问题,同时也是个人对本节内容进行如此设计的初衷,当然也就成为了教学设计中亮点所在。

当然,在设计的过程中,可以再大胆一些:由面积的变化引起磁通量的变化,继而引起感应电流的产生以及判断其电流的方向这一过程,也可以通过实验设计来进行展示,给学生更加直观的感受。在今后的教学中可以在这方面进行进一步的尝试。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部,普通高中物理课程标准[S],北京:人民教育出版社,2003

[2]普通高中课程标准实验教科书[M]北京:人民教育出版社,2010

(栏目编辑李 富强)