如何破解反腐困局

2013-12-29信力建

中國的腐敗困局從表面看是經濟問題,從根子上看卻是政治問題。破解之道只能效法東歐國家改革——從民主政治制度入手,只有在民主制度下,才可能實現公平與效率兼顧的經濟改革,進而融入世界經濟。

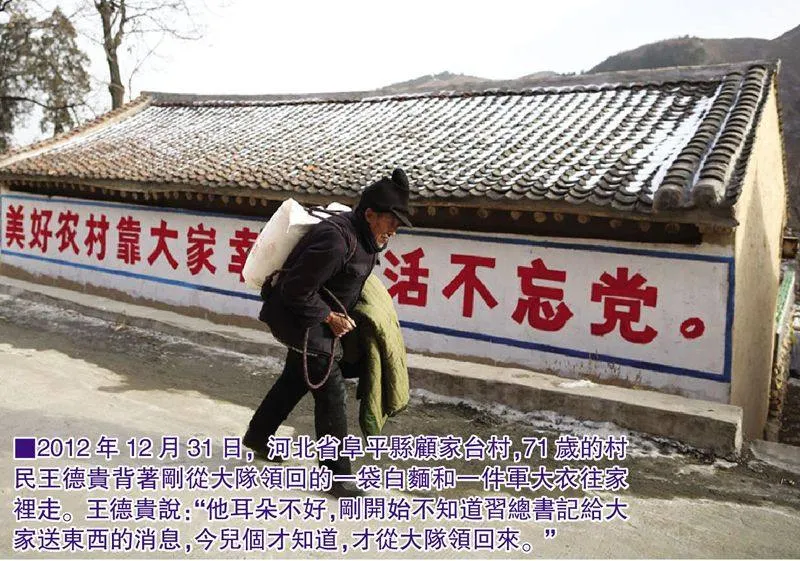

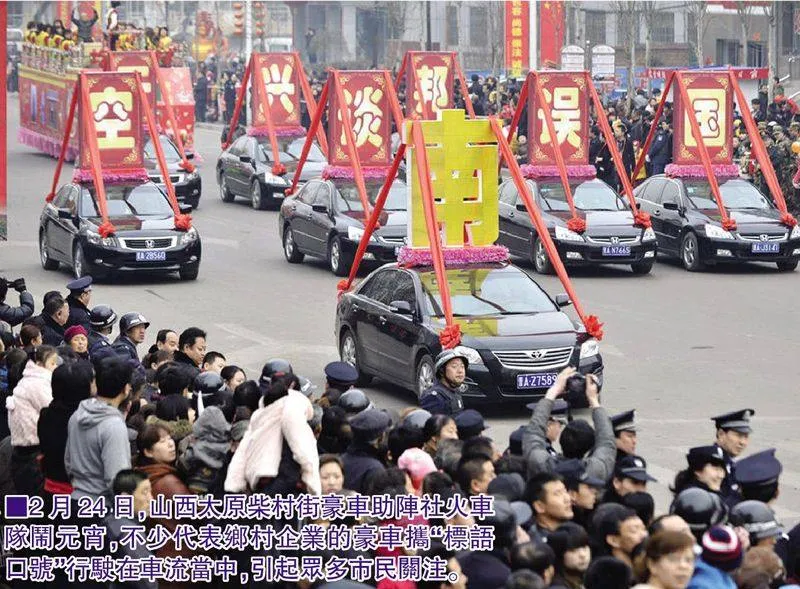

目前中國的反腐陷入了困局:一方面,大面積的官員貪腐已經是不爭的事實,就老百姓的切身感受而言,其程度已經到了無官不貪的地步。過去,揪出個省長、部長,人們會大吃一驚,現在即便揪出個把政治局委員,老百姓也不會像以往揪出陳希同那樣舉國震驚,倒興許會追問:還有更大的嗎?另一方面,則是整個國家機器都被這些個官員控制,不但社會維穩要靠他們,就連反腐和改革開放的推進,沒有他們的支持也會寸步難行。如此“反腐,亡黨;不反,亡國”的困局究竟該如何破解?

有人提出,不妨對貪官進行大赦。原因在與:當前腐敗相對普遍和嚴重,幾乎無官不貪的情況下,現行的反腐倡廉完全失敗,由紀檢委一個個去抓,只能越抓越多。且由於腐敗是一種罪,沒人願意公開示眾,自投羅網。當然,他們也承認:對老百姓來說,大赦和豁免顯然不公,但在目前的情況下,只能承認這種不公,設法緩解這種不公。因為這也許是最小的不公,如果不解開這個死結,發展下去,更大的不公還在後面。只有實行大赦和豁免,懲前治後,不咎既往,才能使官員解除顧憂,進而啟動下一步更加深入的政改。還有人進一步指出:當大家都違法的時候,法律就失效了(它暗喻法律錯了)。但真正的意思是;當人數超過執法、司法系統能夠承受的極限時,不管違法的人們是正當的,還是不正當的,執法、司法系統已經崩潰,無力維護法律了。這方面,香港經驗值得借鑒,港督如果不宣佈大赦1977年前的警察貪污案,這些警察就不敢(不好意思)去執法,那麼香港就不會有現在的廉政。

當然,反對的論調同樣很高。著名經濟學家汪丁丁就“主張大赦天下貪官的理據之一是貪官太多”進行反駁:“(這)讓我立即想起來我為剛剛去世的經濟學家當中的思想家赫希曼撰寫的‘逝者’文章裡引述的赫希曼洞見:經濟發展的一個主要障礙是心理的——他們考察了發達國家和落後國家的經驗之後相信本國的發展是不可能的。貪官太多於是不能不大赦貪官,與赫希曼嘲諷的心理障礙,如出一轍。”

事實上,“大赦貪官”論的死穴在於:在現行體制下實行大赦貪官,只能是給這些已經貪腐得盆滿缽滿的貪官一次洗錢的機會,使他們原因隱藏在水底的黑錢浮出水面並且變白,這只會激勵他們在此基礎上進行更加瘋狂的斂資聚財,在更短時間內將自己財富翻幾番!新任的官員當然更會以其為榜樣,順風扯帆,大貪特貪。所以,在現行體制下的大赦貪官,既不足“懲前”,也無法“毖後”。長此以往的結果就只能是,官員腐敗程度大大超過民眾和社會的忍耐程度,老百姓揭竿而起,貪官被徹底清算,社會河決魚爛,歷史再次陷入翻大餅式的週期性動盪——所謂“不反,亡國”是也。

所以會出現這樣的局面,根本原因在於:中國的改革是經濟先行,政治後動——甚至根本不動。換言之,中國走的是一條在沒有實現民主化情況下的私有化,於是,政治資本轉化為經濟資本,政府官員一躍而成大款巨富——其方式,就是權力尋租,貪污腐敗。

而東歐那些轉型國家走的卻是一條政治先行,經濟後動,或者說是“先民主化,後私有化”道路,因而較好地解決了腐敗問題。

比如匈牙利。匈牙利在二戰以前是農業大國,後來因為被納入社會主義陣營,很快從東歐第一梯隊掉下來。不過,匈牙利有一點優勢,那就是從60年代一直到89年的時候他們培養了很多專業人才,一方面是法規跟西方的法規100%接軌,公司治理權非常明確。因為100%的法規跟西方接軌,所以匈牙利在跟國際接軌上有其得天獨厚之處。加上劇變後的匈牙利建立了基本的民主憲政制度,民間社會具有充足的渠道和手段對政府實行監督與制約,因此匈牙利對於國有資產的拍賣便得以在公開規範的前提下予以實施,結果在很大程度上實現了國有資產變現的價值最大化,而出售所得也均能用於償還外債、充實社會保障與公益福利基金等公共用用途。

再看捷克。捷克是二戰之前是世界上一個工業大國,捷克繼承了奧匈帝國21%的人口和20%的土地和80%的工業生產能力,而且是東歐有左派傳統的國家。開國以來第一任首腦全都是左派。像這種國家,他們也認為財產是全民創造的,不可能只給工人,只給城裡人,這是行不通的。所以在這種情況下,捷克設立了證券私有化。由於該國歷史上社會民主主義傳統濃厚,平等觀念深入人心,加之捷克國民也不願意國有資產被外資收購,於是便實行了所謂的“證券私有化”政策,即把國有資產的價值主體以投資券的形式在國民中進行平等的分配,再由他們在開放性的股市中選購國企股票。捷克正是通過以上的方式完成了“在起點平等的基礎上找到最初的所有者”這第一階段的任務,而第二階段“在規則平等的基礎上找到最終的所有者”的任務,則要交由自由的市場交易去完成了。而此時政府的職責,只需建立並維護一個公正平等的市場交易規則即可。因為是平等分配,所以官員無法在其中上下其手。

最後看波蘭。波蘭其實有相當的民主傳統,波蘭的民主傳統跟捷克不一樣,波蘭歷史上是自由選拔,貴族民主,一票否決。在這種狀況下,加上又有強大的工會傳統,雖然它的狀況跟捷克很相象,但是在波蘭,工會的力量如此之大是捷克不能相比的。由於波蘭工會的力量特別強大,無論什麼樣的私有化方案都得經過工人這一關,因此多數波蘭企業在私有化的初始階段都實行了職工參股或者“雇員買斷制”。在整個過程中,企業的管理層必須按照雙方自願的原則以市場價格從私有化之後獲得股份的小股東手中進行收購,而沒有發生由政府官方私自做主將企業的全部產權或控股權直接“送”給企業管理層的做法。那種完全無視企業普通員工的權益的做法在劇變前的“經濟體制改革”中曾經出現過,但因為民主化之後的波蘭政府必須要對每個選民手中的選票負責,因此不僅對這種做法予以了明令禁止,甚至還對劇變前的某些案例進行了追究與處置。

從這些成功轉型的東歐國家的經驗來看,他們所以能在經濟改革順利進行的同時避免了官員的腐敗,其原因就在於民主化在先,有基本的公開公平的原則為依託。在他們那裡,最基層,並且跟經濟改革利益息息相關的普羅大眾手中有選票:他們可以根據改革是否公平,是否顧及了最廣泛民眾的利益來使用手中的選票,決定該由主張什麼改革理念的政黨上臺!換言之,東歐各國在經濟轉型過程中所以能避免陷入腐敗泥潭,關鍵在於他們兼顧了起點的平等和規則的公平。所以能夠做到這一點,又是與這些國家民主制度的建立與完善為前提的。

也就因為是在民主化下進行的私有化,因而在這些國家,私有化過程並不是我們想像的那樣大刀闊斧,一夜賣完。倒是穩紮穩打,步步為營。在東歐各國,不僅私有化立法要經過左右派爭論、議會辯論乃至全民公決,立法之後私有化的具體實施也十分複雜。對此,秦暉先生《東歐到底發生了什麼?》一文中曾舉例:波蘭的格但斯克造船廠談了五年,羅馬尼亞的日烏河谷煤礦談了十二年,這樣的例子並非罕見。用我們這裡一些經濟學家的話說,就是他們這樣的“民主私有化”“交易費用”太大。事實上,與那種所謂“休克療法”的劇烈變化造成破壞的似是而非的說法相比,“民主私有化”的談判過程長、交易費用大,倒的確是他們的轉軌過程支付的“代價”之一。然而,卻正是因為這種代價,維護了社會基本成員利益,同時堵住了政府官員以權謀私中飽私囊的渠道。正如著名學者金雁《從東歐到新歐洲》中指出的那樣:“這個‘學費’交的是有好處的,它帶來程序公正和代理公正。如果國有資本守護者沒有合法授權的身份,它就不被百姓信任。當年為什麼會有團結工會,就是因為政府上漲物價引起工人不滿才有的,可是當團結工會執政的時候,物價比之前還要高得多,工人也忍受了,就是他們認為這個政府是我授權的,這其實就是政治體制的問題。”

所以,中國的腐敗困局從表面看是經濟問題,從根子上看卻是政治問題。破解之道只能效法東歐國家改革——從民主政治制度入手,只有在民主制度下,才可能實現公平與效率兼顧的經濟改革,進而融入世界經濟;同時還因為奉行公開公正民主原則,可避免因官員腐敗引發社會動盪。從官員利益而言,民主制度固然限制了他們大撈特撈,卻能理順政府與民眾之間的關係,使得政府能夠與人民處於一種良性互動的關係之中,從而繞開了因大面積貪污而引發陷官員于滅頂之災的歷史週期性震盪之中的危機。