滨田恭子:我曾经是你

2013-12-29苗雨

在求学纽约乃至定居于此的日子里,日裔女摄影师滨田恭子(Kyoko Hamada)对地铁和公园里超然物外的老人产生了浓厚的兴趣,他们独居缓步,从外形到气质,仿佛都来自另一个时代。然而,当她作为志愿者身背相机登门探望时,老人们面对镜头却表现得羞涩,仿佛彼此间有层隔膜,只能让她靠想象来还原他们的一日生活。直到商店橱窗里的一顶银灰色假发开启了滨田的灵感大门,她亲自上阵扮演了一位陌生的老妇人作为自己的拍摄对象,完成了一组名为《我曾经是你》的作品,获得2012年Lens文化国际博览会大奖。这组作品从酝酿筹划到完成发表历时约一年半,其间,滨田经历了父亲去世和日本“3.11”大地震,并与6年未见罹患老年痴呆症的祖母重逢,对于时间与生老病死有了更加深切的体验,而这些都平和温婉地反映在她的作品中。

菊千代女士

为了角色扮演的逼真,滨田求教于一位专业的戏剧化妆师,用液态乳胶制作了布满皱纹的脸部皮肤效果,并在身体各部位垫上填充物,塑造出老妇人的体型。换上旧货店淘来的老人装,戴上灰色假发,对着镜子中的自己,滨田先是忍不住咯咯笑起来,但是紧随其后,一种既陌生又熟悉的感觉深深震撼了她。瞬间苍老了三四十年的妇人宛如初识,而任何一丝表情变化都和自己完全一致,“象忧亦忧,象喜亦喜”的联系仿佛提醒着她:我曾经是你。

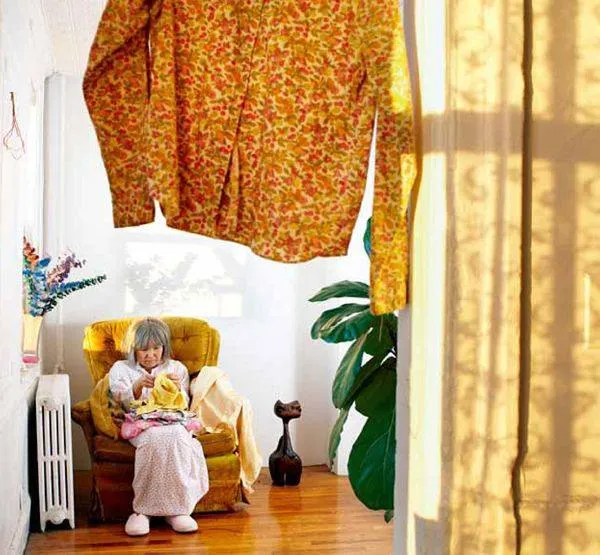

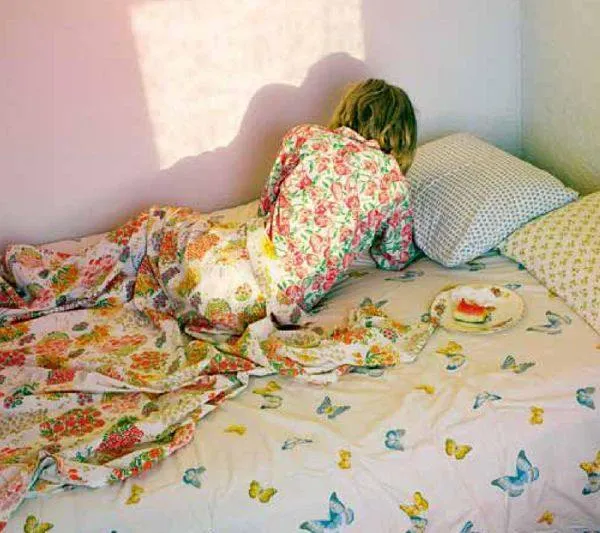

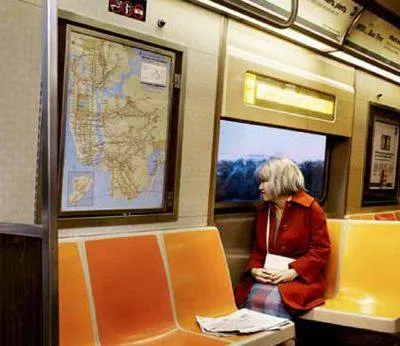

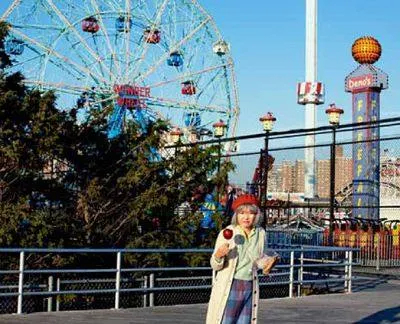

滨田为这位老妇人取名叫菊千代。菊千代女士独自居住在装潢简洁、光线明亮的公寓里,虽然年老但健康有活力,自己烹饪和缝纫,还时常乘地铁出行、参观博物馆、在游乐场吃糖苹果、到公园喂鸽子和捡拾松球。在居家状态中,菊千代女士又显得十分安详,在整洁的衣物被单之间,伴随着木雕、水果与食物沉沉睡去。无论身处何处,她的表情都很平静,总是淡然又不失好奇。也许只有在难以系上袖扣的那一瞬,她才隐约体会到了独自一人的微妙尴尬。在其它照片中屡次出现的长颈猫和瓶花之间,穿衣镜中的菊千代女士似乎第一次露出了一丝无奈的微笑。

菊千代女士的世界里没有日历与钟表,光线的变化暗示着时间的流逝,这组照片可能是她的一日,也可能是许多日复一日的呈现。滨田坦承这是她的精心构思。整组照片的色调温暖鲜艳如糖果,也是为了避免老年摄影中常有的悲伤意味。菊千代女士应该是童心未泯的,生活对她而言充满了小小的游戏。亲切的居家静物也无不暗示着动态:半开的碗橱,未吃完的早餐,午睡时身边那一小片瓜皮,窗前站成一排的空花瓶。在公寓场景的设计中,滨田充分地调动了自己的生活经验与做志愿者时期对老年人的家居印象,物象主人形,这些背后有故事的静物,都是菊千代女士的写照。

来自辛迪 舍曼和妮基 李的影响

和奥斯卡·王尔德《道林·格雷的画像》那幅神奇的画像不同,滨田说,看见镜中的菊千代,她心中并无伤感、厌恶或者激烈的爱憎,而是混杂了谦敬、滑稽与柔和的亲切感,虽然王尔德笔下的不老美少年可能是“我曾经是你”的灵感来源之一。

在拍摄初期,滨田试图从自己爱好的小津安二郎的电影、让·穆克的雕塑(如《两个女人》)以及麦拉·卡尔曼的街头肖像画中汲取营养,旧货店淘宝时发现的大量业余爱好者的画作也为她提供了灵感。但是后来她有意识地回顾了辛迪·舍曼和妮基·李的作品,在服装造型设计和对身份认同问题的探索上,这两位摄影家给予滨田重要的启示。

身兼摄影师和电影导演二职的舍曼出演了自己所有摄影作品中的主角,将角色扮演和跨性别变装发挥到极致,致力于用饱和的色彩、强烈的张力来打造“镁光灯下”的表演效果。她1977~1980年的成名系列作品《无题电影剧照》(Complete Untitled Film Stills),就是以“扮演明星”为主题,从B级片到欧洲文艺片,舍曼以女明星的姿态通过摄影再现了多种电影与演员的风格。

而韩裔女摄影家妮基·李的作品则充满理性的思考,致力于从静态中发掘戏剧性,更加注重群体肖像和人物“身份”的变化。在《部分》系列作品中,她用2个人物组合了40多种剧情,捕捉瞬间凝固的心理空间,展现出把握情感的突出能力。

可以说,滨田的这组作品在创意上借鉴了舍曼的“角色扮演”,将拍摄对象与拍摄者融合并切换,因为“你”拍摄而客观,因为扮演“我”而真切。图像所传达的,并非简单的老人生活感受或青年观察报告,正是这种游走的体验本身。扮演行为成功地压缩凝结了青年到老年的时空,传达了对于衰老的想象、态度与反思。这组作品的拍摄理念与场景尤其是静物的设计,则更多地受益于李。菊千代问路、喂鸟、系扣子的瞬间和家居生活中的各种静物,都呈现细腻的半开放状态,暗示着动作与语境,同样强调摄影作品戏剧性的定格,只不过“我曾经是你”的情节完全蕴于平淡、琐细之中。

除此之外,滨田笑称,潜意识里还有许多因子启发着她。如日本的浦岛太郎传说,青年渔夫历经险阻从龙宫之主那里得到了宝盒,打开后却突然变成了白发苍苍的老人。又如伊索寓言、格林童话中也充满了老巫婆的形象和美少女的变形故事。衰老似乎是人类文明永恒的话题。

身为女性

在滨田的其他作品中,男性常和工具、建筑、专业符号等联系在一起,色彩似乎也偏于深沉或者漫画式的夸张。而滨田坦承,自己在拍摄男性和女性对象时,没有意识到不同之处,也并未刻意设计,“自由与直观”一直是她拍摄的重要原则。《我曾经是你》中所体现的特质,基于对菊千代角色个性的构思,以及从自己的生活经验出发架构的场景和选择的静物。如果说作品拥有某种社会意义上的“女性特质”,那么一定是由于熟稔而自然地呈现与生发出来的。

作为一名女性摄影师,滨田认为自己的职业生涯并未遇到太多阻碍,虽然“不知道当一个男摄影师的感觉怎么样”,但女性身份有时具有沟通交流的天然优势,拍摄对象面对女摄影师时往往不那么紧张戒备,拍摄因此更加顺利。

不过即使是快乐安详的菊千代女士,也会有那么一两颗尴尬的袖扣。人生总有意外的惊喜或窘迫。目前的滨田所面临的“扣子”,大概是如何平衡身为摄影师与母亲的角色。家里未足岁的爱哭的小男孩,是滨田眼中的“小孔雀”。总有一天,我们都会步入菊千代女士的光景,笑看衰老,也笑看新生命代代相传。

为什么你选择拍摄老年的自己,却另取了一个名字?这种角色扮演行为有什么特殊的意义?

对我来说,在“相机后的人”和“镜头前的对象”之间,把自己独立出来,是很重要的。这样,我才能斟酌她想穿什么,她想做什么,她常去哪里,她可能说些什么。菊千代女士这个角色,有一部分关联着身为老妇的自我想象,但她更大程度上是一个关于衰老的写照与理念,关于无人可逃避的流逝的时间。

扮演老妇人的感觉如何?你如何看待衰老?

我的外祖母在日本,曾经6年未见。再见时,她已经因为老年痴呆而显得愈发瘦小虚弱,衰老彼时对我而言更加真实可感了。装扮成菊千代女士,是一种时间旅行式的体验,想象着40年或更久之后的自己。我扮成她乘坐纽约地铁去往拍摄地点的时候,一路充满了“局外人”的感觉。她在城市居住时可能体会到的疏离感令我十分惊异,我因此感觉更贴近这个角色了。同时我也认为,当一个人身上出现古怪和不同寻常的东西时,那只说明他们老了。

这组作品的基本线索是怎样的?想要表达什么?

作品对不同的人来说表达的东西可能不同,我偏好于让这组作品不受我想法的约束。但是对我来说,它们成了一种对终将到来的老年的对抗、提醒和接纳,也令我开始站在第三人称的视角上反思我当下的生活—同样终将逝去的一个人生阶段。标题“我曾经是你”在某种程度上,是来自未来的自我的一条讯息。