中断,哭声,震撼!

2013-12-29王雯静

广播里传来“老焦”的事迹

1966年2月7日,天已经透亮。冬日的气息将尽,然而春意尚未萌动,苍白的阳光隐略显现着自己的弧印,凛冽的寒风依旧抽打着光秃秃的树枝。豫东大地的一方小县城——兰考,一如往常地欣欣然在这样的气息里睡醒过来。

一天的工作即将开始。位于北街小学附近的人们刚刚起床,他们穿着厚实的冬装,呵着白气,跺着脚,排队等待洗漱。有的百无聊赖,吐纳着一夜的腌臜之气;有的前后扭着脸,窃窃私语着各家的鸡零狗碎;有的就抻直了脖子竖起耳朵,听到要紧处也凑上几句;也有的嘟囔着前面洗漱得太慢……

就在一片喧闹之中,人们身后不远处的大喇叭突然响了起来:“现在播送《人民日报》记者穆青、冯健、周原采写的通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》……”大伙一听这中央人民广播里说的竟是“老焦”,便纷纷停止交谈,伫立在原地,伸着耳朵听起广播……

录音室里的中断

时间退回到这日的清晨。北京。

中央人民广播电台的录音室里,气氛有些异常。长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》上午就要播出了,可是录音制作却遇到了“大麻烦”:稿子还没念到一半,中国“头牌”播音员齐越已经泣不成声……

中断。中断。录音一次次地被迫中断。到后来连录音编辑都挺不住了,趴在操作台上哭起来……

闻讯赶来的几十位播音员、电台干部肃立在录音室的窗外,静静地看、默默地听、悄悄地擦眼泪……终于,齐越念到了最后:“焦裕禄同志,……你没有死,你将永远活在千万人的心里!”

电波发出,一个伟大的名字迅速传遍了全国。那苍劲有力、饱含激情的声音传遍了千家万户,震撼了亿万人民的心灵……

哭声弥漫的兰考街头

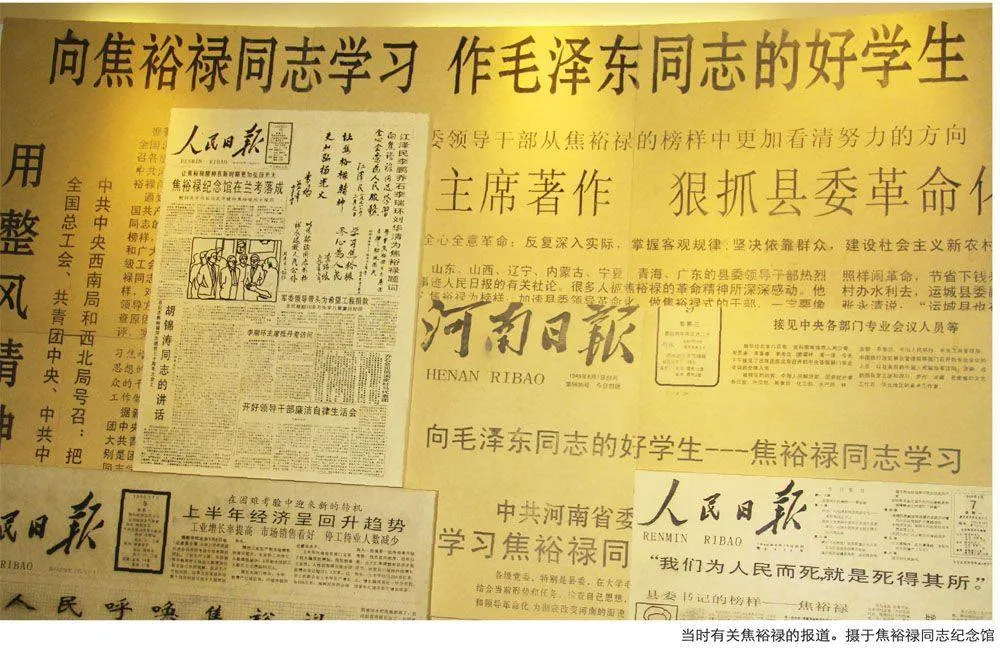

1966年2月7日这天,《人民日报》头版头条刊发了新华社供稿,署名作者为穆青、冯健、周原的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》;中央人民广播电台同时通过电波,用1小时20分钟向全国诵播。

“很多人都发现,无论开会、作报告,他经常把右脚踩在椅子上,用右膝顶住肝部。他棉袄上的第二和第三个扣子是不扣的,左手经常揣在怀里……”广播继续着。

此时,兰考北街小学附近那群早起洗漱的人们,为了听得更清楚,早就围坐在了北街小学的大喇叭下。

然而,刚才还有说有笑的村民,这会儿,男的忍不住红了眼眶,女的已经大哭了起来。

不光是在北街小学附近,凡是能听到广播的地方,都聚集着许多村民仔细聆听。此刻的兰考县城如同跌进了厚重的静默里。广播周围的每个人都屏气凝神,仔仔细细地听着广播里的播报,生怕漏掉一个字一句话。随着诵播的渐渐深入,时间似乎凝固了,每一个人似乎被一种力量感染着召唤着,人们出神地望着,好似想起了“老焦”工作的点点滴滴……还有村民陆陆续续挪着步子围过来,没有言语,都静静听着广播里那深情而悲痛的声音。慢慢地,人群里开始有人啜泣,有的任由眼泪从脸颊肆意地流到脖颈。一位中年妇女悲戚地从人群里走了出来,哇的一声哭了起来……

往日兰考那喧嚣的街头,别的声音都消失了,传来的只有阵阵哭声。此时的兰考人民毫无保留地宣泄着对“老焦”的思念。

当晚整整一夜,兰考县邮电局的电话一个接着一个,电话那头都在询问刊载焦裕禄事迹的报纸什么时候能到……

焦裕禄的名字传遍全国

这篇感人肺腑、催人泪下的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》一经发表,就像平地一声雷,惊天动地炸响了全国。一时间,这位去世已近两年的县委书记焦裕禄,成为了全国人民心目中的英雄。

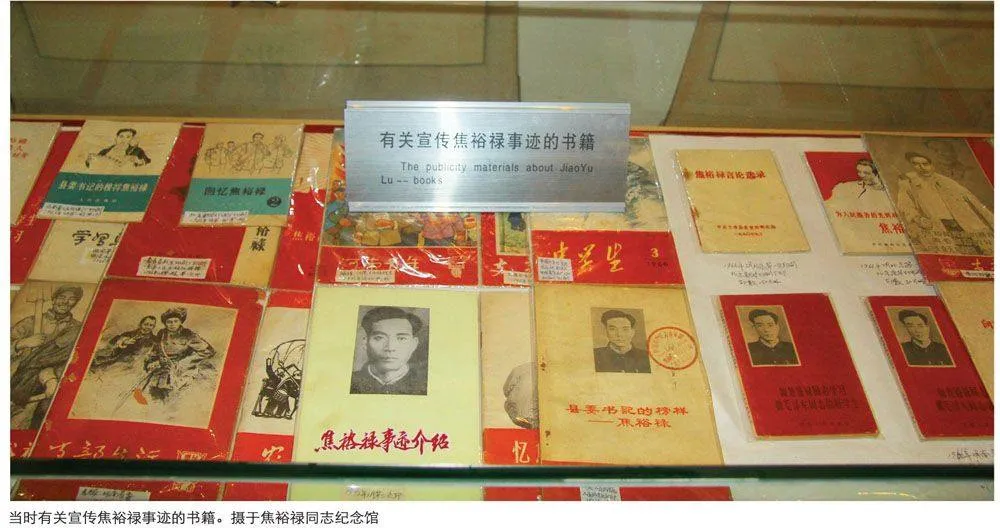

就在《人民日报》发表这篇通讯的第二天,许多报纸纷纷转载并发表《向焦裕禄同志学习》的文章。中央各部委、各大行政区党委、不计其数的基层党组织,相继发出通知或作出决定:号召向焦裕禄同志学习。全国上下掀起了一股向焦裕禄学习的热潮。

当时,为了深入地、连续地宣传报道焦裕禄,穆青再次来到兰考,一边继续采写焦裕禄事迹,一边指导新华社河南分社制订宣传计划。根据当时的形势需要,新华社河南分社暂时迁到兰考现场办公。

接下来的一段时间内,来自全国四面八方的一批批记者、作家、画家,成千上万的干部、工人、学生,,都向兰考奔去。前往兰考的人太多了,以至于铁道部破例发布公告——陇海线的列车一律在兰考这个三等小站停靠。

一封封热情洋溢的信件,一笔笔数额不等的汇款,一批批重量不一的物资……从全国各地寄发到兰考。全国人民从精神上鼓励兰考,从物资上支持兰考,从行动上帮助兰考。

“余学焦”那无法退回的汇款

当时,兰考县委每天接到的来自天南地北的信件堆积如山。

其中,一位叫高洁的同志的来信这样写道:“我正在北京治病,实在按捺不住内心的激动,这封信非写不可……这些天,我的心紧紧地被焦裕禄同志的光辉事迹吸引着,我的眼睛总是被泪水蒙住,眼泪滴湿了手中的报纸……我还有一个强烈的愿望:请求县委把兰考一个最穷的队介绍给我,作为我的家,建立关系,长期联系……”

后来,高洁寄去了600本书,兰考收下了;高洁化名“予松”寄去的钱,兰考县委查明后,退了回去。因为县委规定:为继承焦裕禄提倡的“自力更生”精神,外地汇款,一律退回。

可有些汇款就无法退回,因为全国各地不少群众化名“余学焦” (“我学焦”的意思)。甚至,一张一千元的汇款单上写的名字也是“余学焦”。

“我们当时几次都泣不成声,深感震撼”

这篇通讯刊发43年之后的2009年4月1日,在河南调研的时任中共中央政治局常委、中央书记处书记、国家副主席习近平专程赶赴焦裕禄纪念园。

与焦裕禄子女亲属围坐在一起,习近平感怀着焦裕禄同志的崇高品质、伟大精神。习近平动情地回忆说:“焦裕禄精神不仅影响着你们,而且影响了几代人。1966年2月7日,人民日报刊登了穆青等同志的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》。我当时正上初一,政治课张老师念了这篇通讯,我们当时几次都泣不成声。特别是讲到焦裕禄同志肝癌后期坚持工作,拿个棍子顶着肝部,藤椅右边被顶出了一个大窟窿时,我深感震撼。焦裕禄精神对我影响很大。我任福州市委书记时,在焦裕禄同志逝世纪念日,我感慨万千,就填了一首词,有感于纪念焦裕禄,当时《福州日报》登过。焦裕禄同志是一个很高很高的标杆,虽不可及,但我们要见贤思齐。”

中国新闻史上的奇迹

上世纪60年代,地处黄河盐碱故道的兰考,由于历史上黄河多次决口泛滥,风沙、盐碱、内涝成为“三害”并在兰考大地上肆虐。“三害”也成了焦裕禄和兰考人民的最大敌人。土地荒芜,人口外流,兰考出现一片贫穷凄凉的景象。

而今,站在兰考县的街头,记者看到的是片片绿意盎然的泡桐树,条条平坦笔直的柏油路,座座正在建设的现代大楼……历经50多年,今日的兰考实现了“四大转变”:漫天风沙变为天蓝地绿;不毛之地变为产粮大县;农业为主变为工业支撑;出外逃荒变为丰衣足食。

这是中国抗灾史上的奇观。为这一进程献出宝贵生命的焦裕禄,成为新中国英模画廊中最为耀眼的形象之一,与雷锋、王进喜、钱学森等齐名,被中央组织部誉为“建国以来享有崇高威望的共产党员优秀代表”。

这些共产党员的精神传播,都经由中国新闻界,尤以穆青等宣传焦裕禄的报道最为经典。

就在长篇通讯发表后20天,另一件意想不到的事发生了:经各级领导协商,决定了却焦裕禄生前的遗愿,把他的坟迁回兰考。很快,焦裕禄的灵柩从郑州由专列运回了兰考。

一篇通讯,引发如此效应,前人何曾见过?这是中国新闻史上的奇迹。

新华社资深记者,后来成为新华社社长的穆青,就是以写出焦裕禄大通讯而闻名世界的。这篇经典的通讯成为他的代表作,他的名字和焦裕禄的名字联在了一起。

《人民日报》副总编辑谢国明曾评价说:“新闻记者与先进典型同时为社会认可,同时交相辉映、名垂青史,这种现象在中国新闻史上,乃至于在世界新闻史上,都是罕见的。”